第一章 干 部

第一节 干部编制

1947年夏,中国人民解放军豫皖苏军区所属独立旅第一团、第三团来上蔡开辟新区,11月上蔡县民主政府建立,设县长1人,下置财粮和民政司法两科,各设科长1人,办事员若干人。1948年3至10月,县、区政权逐步健全。中共上蔡县委员会设书记1人,下置组织、宣传两部,各设部长(或副部长)1人,成员若干人。县委、县政府下辖各区均设政委和区长各1人,办公人员若干人。

建国初期,县、区、乡行政机构无正式编制。县直各部门,1949年为19个,1950年为22个,1951年为27个,1952年为28个。1952年全县实有干部262人,编制为198人,超编64人。

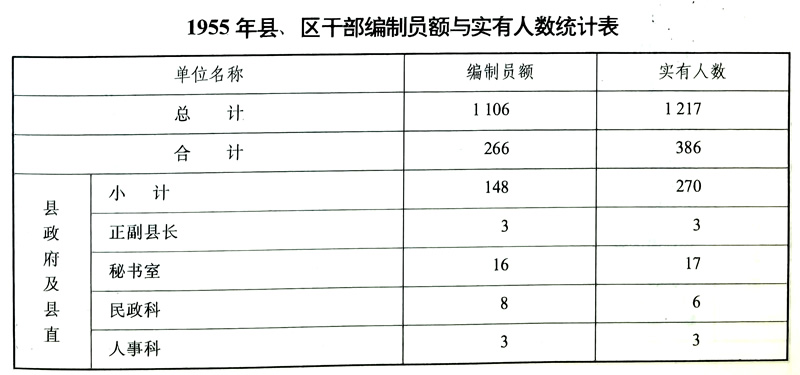

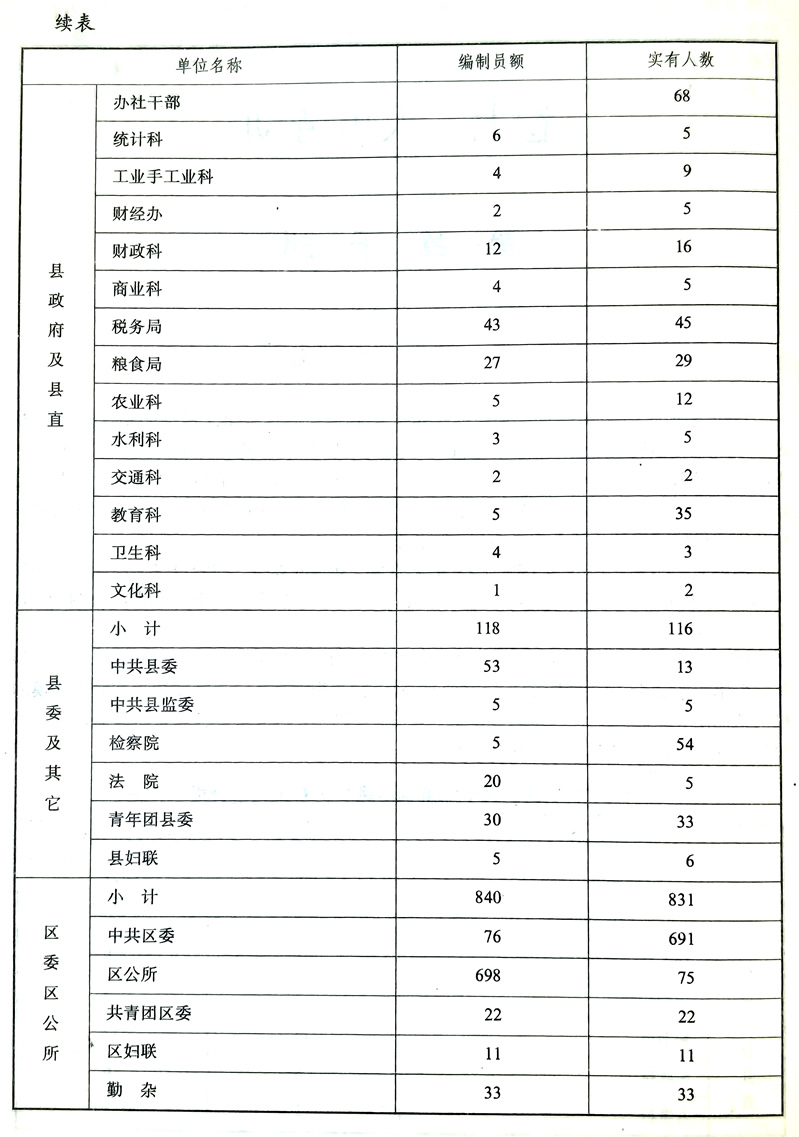

1953年,全县行政编制猛增到518人,第一次出现机构庞大、组织重叠现象。1954年上半年,根据中共中央中南局关于精简行政机构的指示精神,进行了第一次较大规模的机构精简工作。精减后,行政编制降到477人。到1955年,由于合作化高潮的出现,编制与实有人员再次骤增。详见下表。

1956年至1957年,随着经济建设的迅速发展,机构不断增加,机构臃肿,人浮于事的现象更为突出。1958年,结合整风运动进行了第二次大的机构精减。精减后,县直各部门共34个,行政编制400名,实有520人,超编120人;乡级单位由原来的32个合并为14个,行政编制448名,实有607人,超编159人。

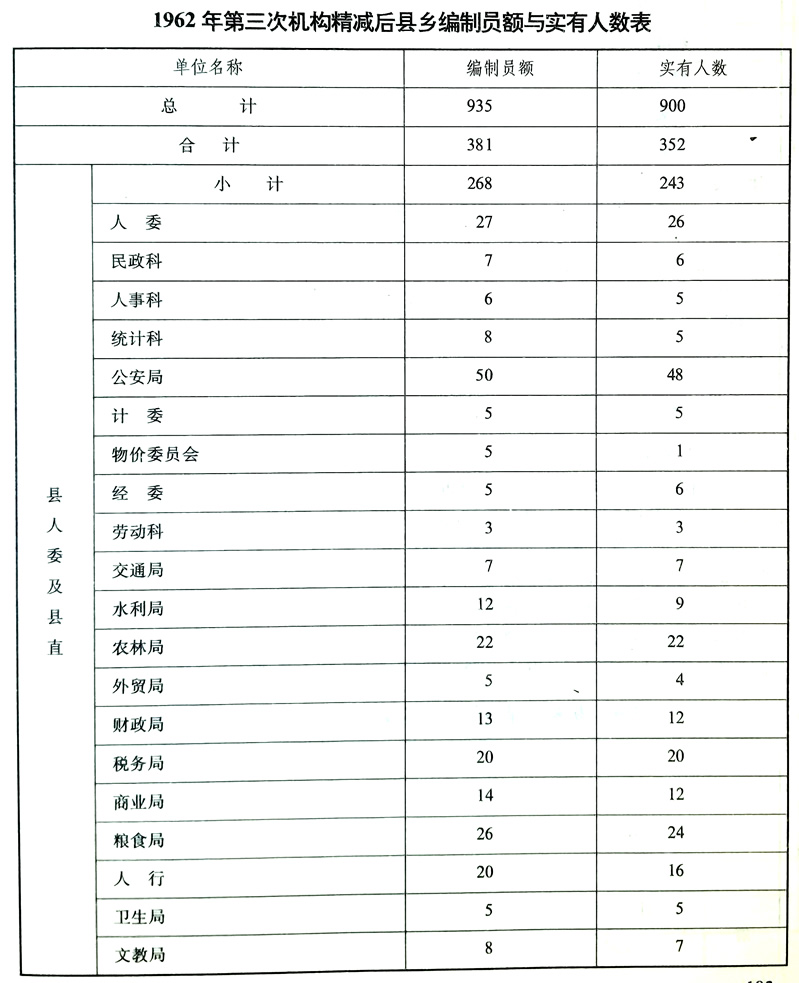

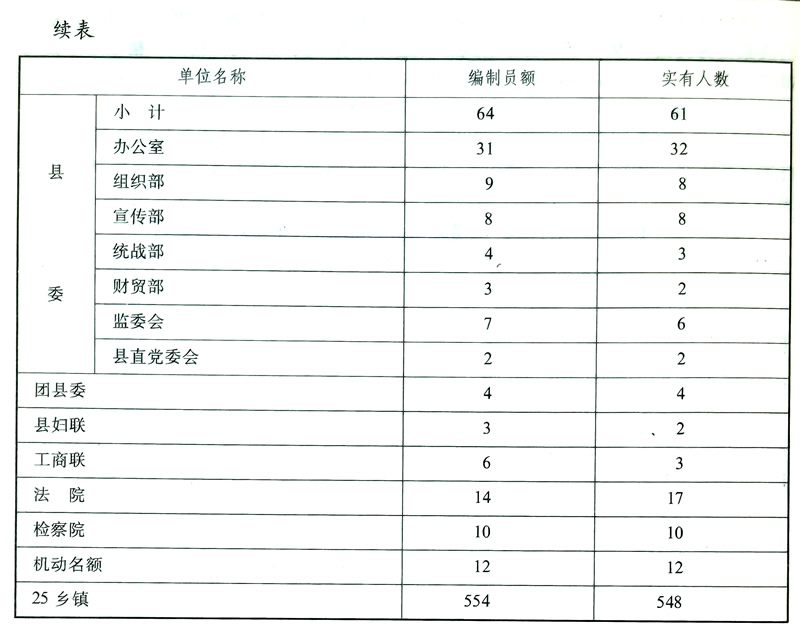

1962年,随着国民经济的调整,进行了第三次机构精减,县直各部门减至32个,行政编制381名,实有352人,精减33.3%。乡镇行政编制554名,实有548人。详见下表。

“文化大革命”十年中,编制工作瘫痪,人事安排混乱,人员多寡无定。

1976年至1983年,拨乱反正,各项建设事业得到恢复和发展,因机构设置强调系统对口,县直各部门和工作人员迅速增加。1983年底,县直党政群部门增加到54个,比1962年的32个增加了近70%;行政人员增加到1262人,比1962年的902人增加了近40%;25个乡镇的行政人员增加到1026人,比1962年的548人增加了87.2%。

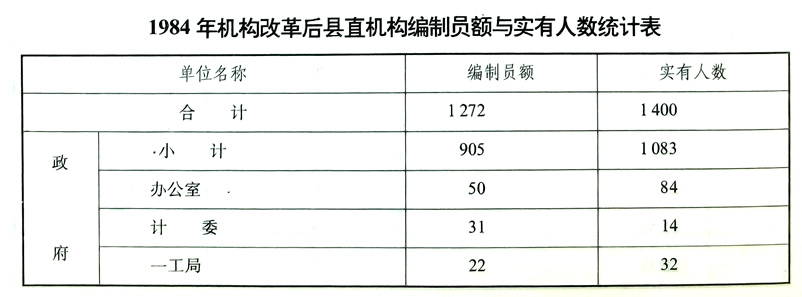

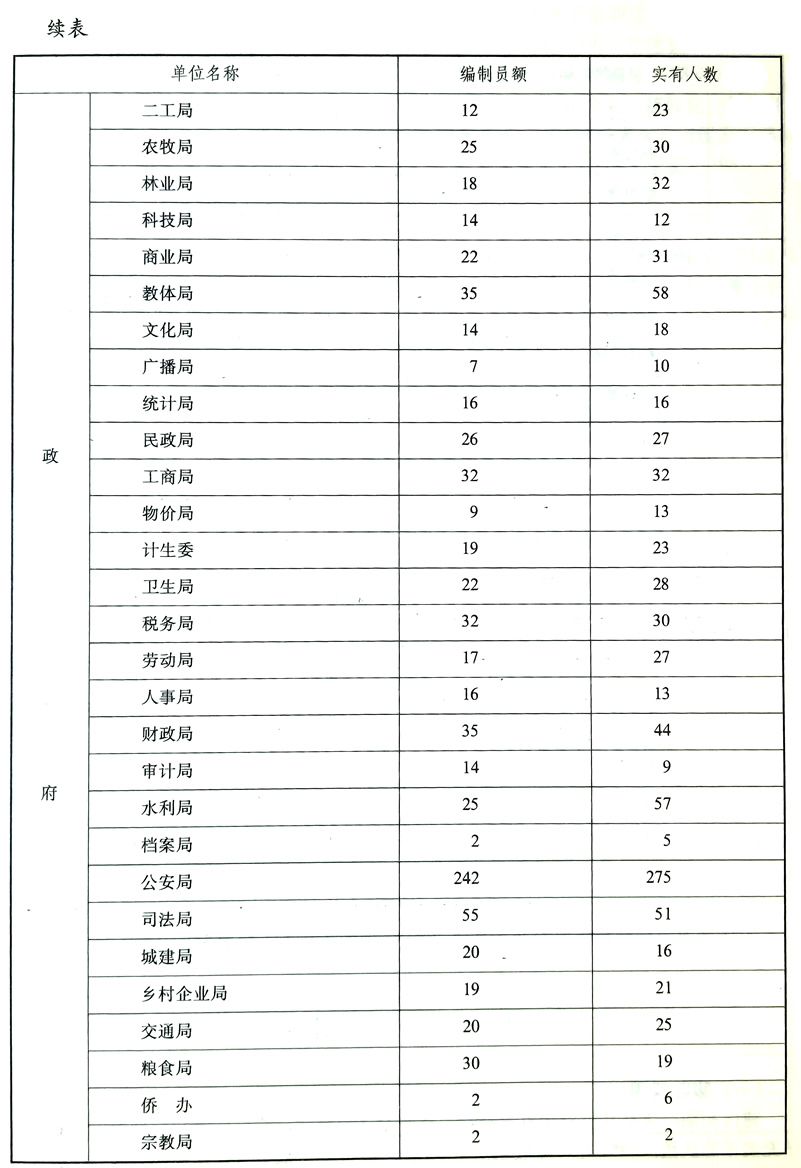

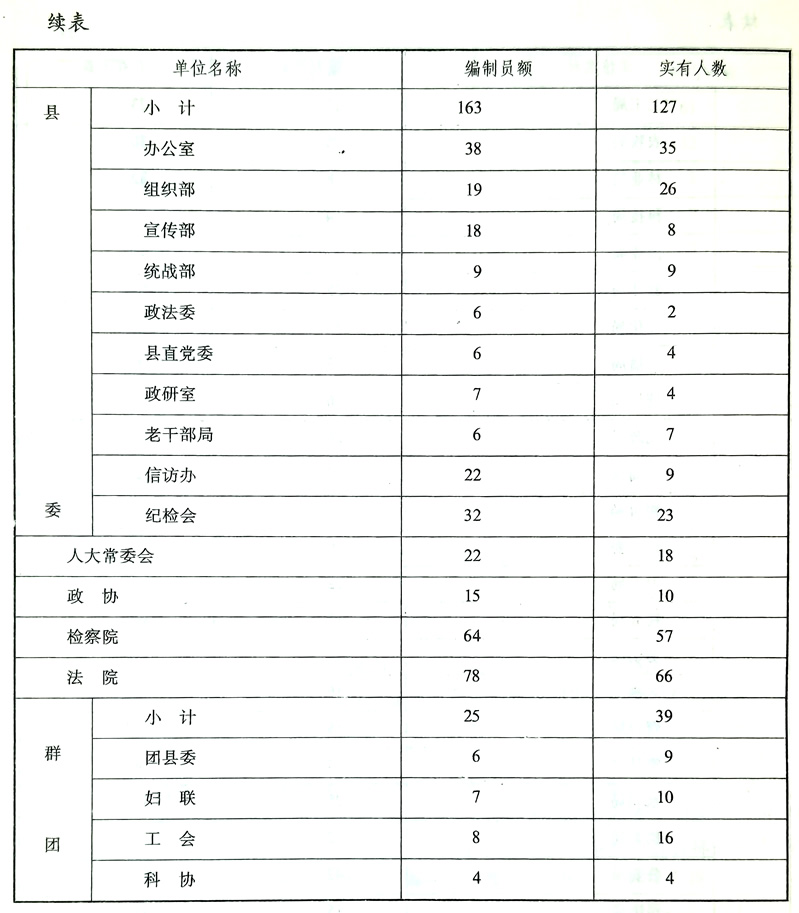

1984年,根据中共中央、国务院《关于县级党政机关机构改革若干问题的通知》和省、地有关机构改革的指示精神,进行了全面的机构改革。改革后,县直部门共46个,编制名额1272人,实有1400人,25个乡镇实有行政人员986人,详见下表:

1985年县直党政群机关行政人员较1984年增加240人,超编368人。

第二节 干部制度

(一)吸收录用

建国初期,主要从农村中直接选拔一些革命斗争性强,有一定文化程度的农民积极分子充实干部队伍。1952年,吸收录用了61名。1954年,农业合作化高潮兴起,全县又吸收录用了100名干部充实基层。1955年,全县吸收了129名干部职工分配到县直各部门。“文化大革命”中,正常的吸收录用干部制度被破坏(仅在1972年选拔新干部108人),国家机关、企事业单位遍行“以工代干”。粉碎“四人帮”后,特别是1978年中共十一届三中全会以后,工作重点转移到了经济方面,为使干部达到革命化、年轻化、知识化、专业化的要求,用考核、考试的办法,在中青年中择优录用德才兼备者来充实国家干部队伍。1980年,全县公安系统有33名户籍、刑事和治安民警改为国家干部。1981年至1985年分四批共吸收录用干部176人。

(二)大中专毕业生分配

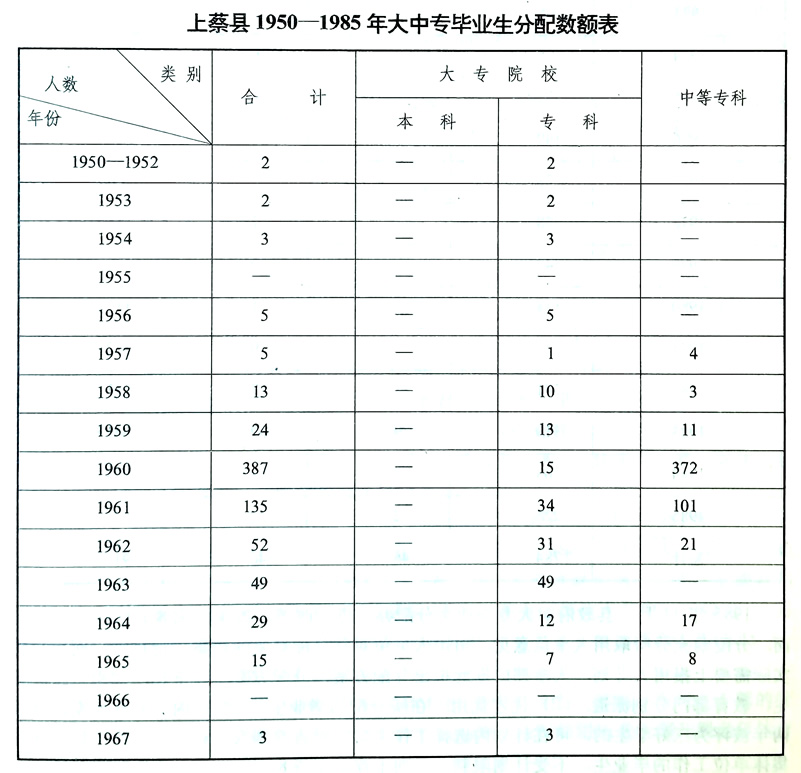

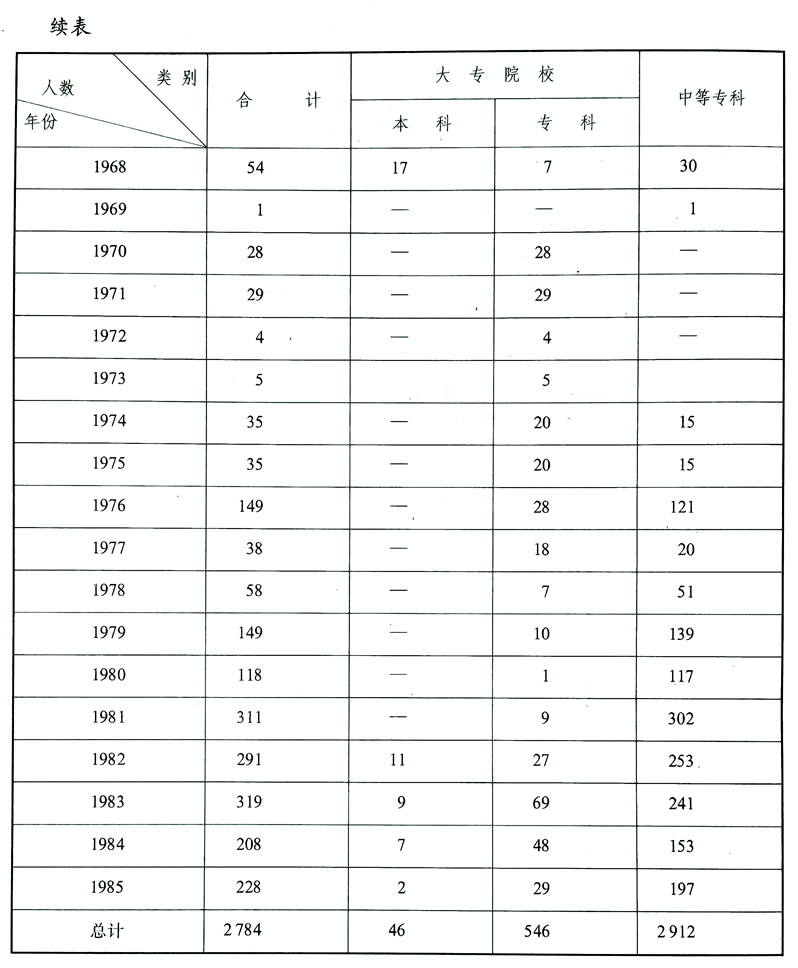

大中专毕业生分配,从建国初期至1985年,基本遵循面向农村、面向基层、面向科研、教育、面向生产第一线的方针,既加强宏观控制,又适当灵活使用,做到统筹兼顾,合理安排。从1950年至1985年,全县共接收分配大中专毕业生2784名,其中大学本科毕业的46人,大学专科毕业的547人,中等专科毕业的2191人。具体见下表。

1985年11月,县政府对大专毕业生分配办法进行改革,改革的内容是:(1)供需见面。分配前充分听取用人单位意见,由用人单位对其分配对象的档案进行审阅,而后根据实际需要上报用人计划,人事部门据此拟出分配方案。分配方案一经下达,则由人事、卫生、教育部门分别派遣。(2)优才优用。在所分配的毕业生的3%以内,对在校期间连续两年被评为三好学生的,可在计划内选择工作去向;对志愿到农、林、水等部门第一线和集体单位工作的毕业生,不受计划限制,并向上浮动工资8元。

(三)军队转业干部安置

建国初期,军队转业干部较少,安置工作自1952年始,由民政局负责办理。当时无论战士和干部,只要身体健康,有一定的文化水平,且愿意参加工作的,政府都尽量给予适当的安置。1969年,军队转业干部安置办公室设立。从1952年至1985年,全县共接收复员、转建军人和转业干部1232人。1962年以前的转业干部,主要是充实行政单位和农业生产第一线;1962年至1965,主要是充实商业战线;1975、1977、1979三年的转业干部较多,被安置在工交、文教、财贸等部门的基层单位和农业生产第一线;1980年,根据中央指示,对1969-1975年作复员安置的185名军队干部改办转业手续,恢复其干部身份和工资级别;1981年的转业干部,首先充实政法系统,其次是充实农业和其它单位的基层;1982年至1985年的转业干部,营、团级比例上升,团职干部均分配在县直一级机构任职,营以下干部多分配到乡镇和企事业单位工作。

(四)干部退休、离休

按照国务院1958年制定的关于工人退休制度的规定,(详见工人退休退职),1980年9月以前,全县有668名干部办理退休手续,补员646人。1980年9月以后,取消了干部退休补员的规定。

从1981年元月起,本县开始执行国务院颁布的干部离休规定。按照这个规定,凡1949年9月30日以前参加革命工作,享受供给制待遇的干部,男年满60周岁,女年满55周岁者可以办理离休手续。不符合年龄规定而身体条件欠佳不能坚持正常工作的,也可以提前办理离休手续,享受离休待遇。其待遇是:(1)基本政治待遇不变,即本人原任职务和同级在职干部一样参加会议、阅读文件、听报告。行政18级以上,在职时未担任领导职务,经批准,可以享受县(处)级待遇。14级以上的可享受地(专)级待遇。(2)生活待遇略为从优。凡是离休干部均按本人离休前标准工资的100%发给。对1943年1月以后到1945年9月2日参加革命工作的,除发给标准工资外,每年再增发一个月的工资;1937年7月7日以后到1942年12月31日参加革命工作的,每年增发一个半月的工资;1937年7月6日以前参加革命工作的,每年增发两个月的工资。(3)离休人员住房有困难的,由党政部门尽力帮助解决:家居农村的一般干部,自己有住房的,一次发给1500元房屋修缮费;无房的,一次发给3000元建房补助费;18级以上干部,自己有房的,一次发给2000元房屋修缮费,无房的,一次发给4000元建房补助费。离休人员去世,按规定发给安葬费、抚恤金和遗属补助费等。

从1981年到1985年,全县共有222名干部办理了离休手续。其中1981年8人,全部享受县级待遇;1982年19人,其中享受县级待遇的3人;1983年116人,其中享受地级待遇的1人,县级待遇的15人;1984年50人,其中享受地级待遇的1人,县级待遇的19人;1985年29人,其中享受县级待遇的14人。在全部离休人员中,1942年12月30日以前参加革命工作的15人,1943年元月至1945年9月2日参加革命工作的15人,其余为1945年9月2日后参加革命工作的。

为了使离休干部愉快地安度晚年,县委自1981年设立了老干部局,专司老干部的管理和服务工作。局内设有书报阅读室和各项娱乐活动室;还定期组织老干部开展老年体育活动和旅游观光等。

第三节 干部结构

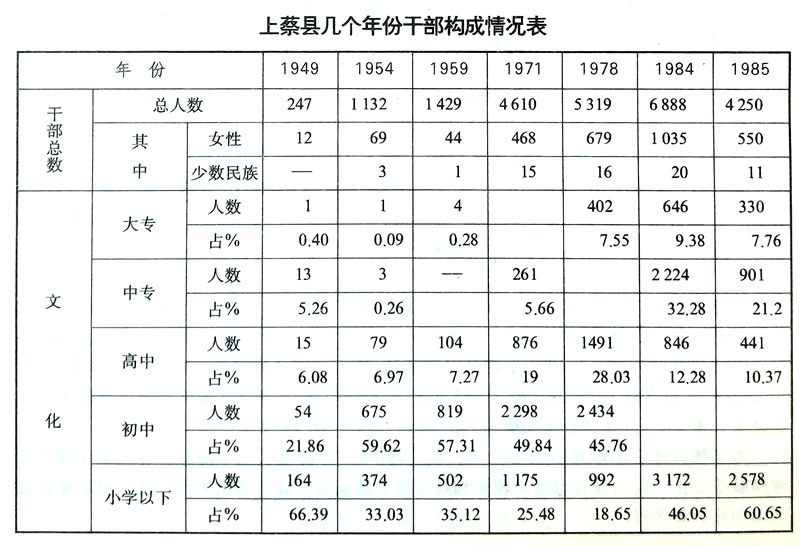

1949年,全县有各类干部247人(不含教职员、科技人员和医务人员),之后,干部数量逐年增多。1954年增至1132人。1958年,干部下放,减少为992人。1961年,全县干部为2096人。到1975年增至4797人。1975年以后,由于大、中专毕业生分配和军队转业干部逐年增多,以及落实“以工代干”转干政策等原因,干部数量骤增。到1984年,全县干部已达6888人。

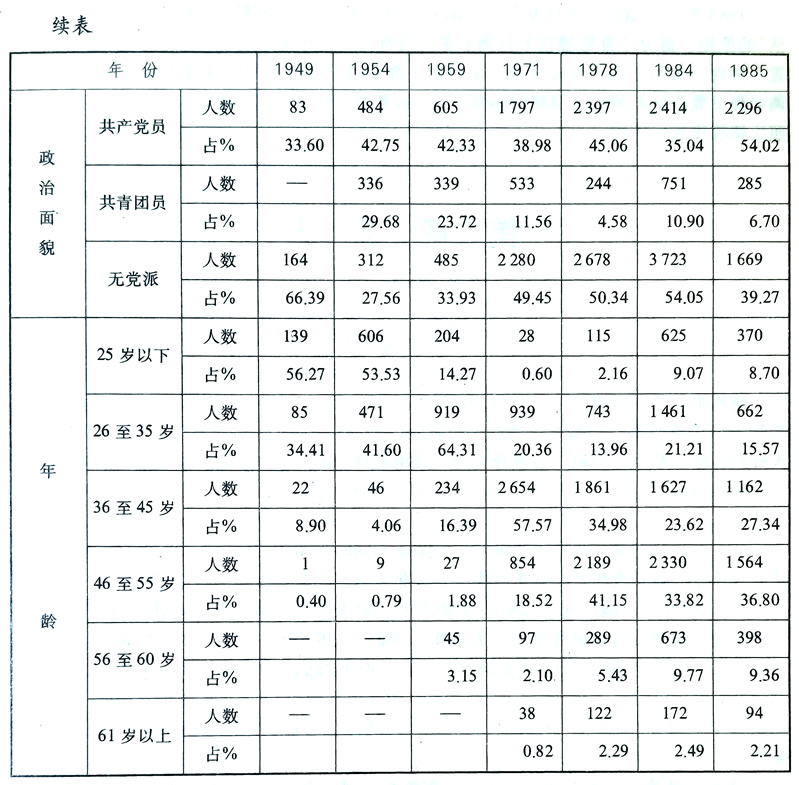

随着干部数量的增加,结构也在不断变化。1949年,干部队伍主要是由来蔡开辟新区的豫皖苏军区第一团、第三团、黄河大队、长江支队、太行军区的指战员和本地农民积极分子以及少数知识分子组成。其结构情况是在文化程度上,高中以上文化程度的仅占13.45%,小学以下文化程度的占66%;在年龄上25岁以下的占56.3%,46岁以上的仅1人;共产党员占干部总数33.6%。之后,由于相当长的一段时间内吸收干部主要从工农中选拔,致使干部的文化素质提高缓慢,且年龄逐渐偏大。到1978年高中以上文化程度仍只占35.6%,年龄在25岁以下的下降到2.1%,46岁以上的上升到48.9%,共产党员上升到45%。1978年中共十一届三中全会以后,重视了对干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化的“四化”建设,干部队伍结构发生了新的变化:1984年的干部队伍中,高中以上文化程度占54%,比1978年增加18.4%;干部年龄构成趋向年轻,45岁以下的占63.7%,25岁以下的上升到10%,比1978年增加了7.9%。详见下表。

第四节 干部管理

1949年,干部由县委统一管理。1950年,由县委组织部和县政府民政科分别管理,组织部管理党员干部,民政科管理非党干部;1955年,实行分级别、分系统的管理办法,对党政干部基本上仍以党委管理为主。1964年,县委组织部划分干部管理权限,采取了四级管理的办法:公社和各局委办的正职由县委直接管理,其它党员干部由县委委托组织部代管,非党干部由人委人事科管理,大队以下干部由公社党委管理。“文化大革命”中此办法废止。1973年,由县委组织部统一管理全县干部。1979年,人事局建立,分管一般干部的录用,调配、奖惩及大中专毕业生分配,连级以上军队转业干部安置和工资审核调整等事项。

1984年,为适应经济体制改革的需要,改革了干部管理制度,按照“管少、管好、管活”的原则,部分干部管理权下放到业务主管部门,大中专毕业生由对口业务主管部门安置。同时,实行干部岗位责任制,部分老干部退居二线,担任协理员职务。干部的任免、调动属于党内职务的由组织部门办理,属行政职务的由人事部门管理,属于选举产生的依照法律程序履行手续。