第二章 植树造林

第一节 “四旁”绿化

建国前,群众主要是在自己房前屋后和荒园内零星栽植一些椿、楝、榆、槐、泡桐、杨、柳等乡土树和枣、柿、桃、梨等果树。少数富豪之家在村边、坟地营造楸、槐、柏小片林以及桃、柿、梨等果园。较大的柏林有六、七亩以上。沿洪河两岸,自西洪到洙湖30多公里的80多个村庄,群众多栽植梨树。县城东郊,自北向南延绵十公里长的地带有面积不等的片片桃园,全县各地均有大小不等的桃园或零星种植的桃树,因而上蔡素有“桃乡”之称。

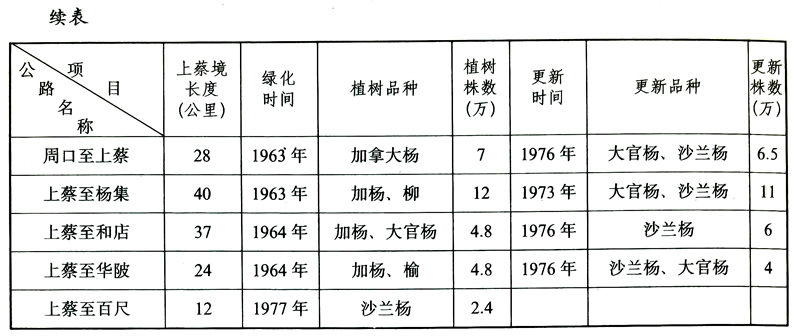

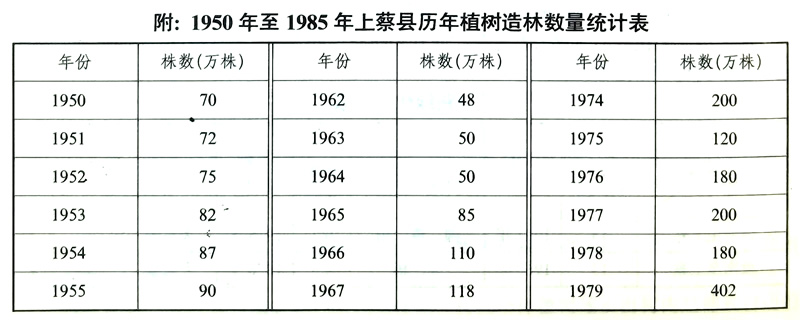

50年代初期,人民政府颁布植树造林“谁造谁有”的政策,群众植树造林的积极性十分高涨,每年植树都在70万株以上。1957年,用材林保持918万株,其中杨树68万株、泡桐148万株、白榆76万株、刺槐125万株、桑树116万株、柏树15万株、国槐45万株、其他325万株。1958至1962年,由于刮“共产风”,大搞“一平二调”,“四旁”树木大量被砍伐,林业遭受很大损失。

1963年,国家颁布“国造国有,社造社有,队造队有,社员个人在房前屋后生产队指定的地方造林归社员个人所有”的政策,“四旁”植树得以恢复发展。1963年和1964年,每年“四旁”植树近100万株。

1976年,除社员在庭院宅旁植树外,生产队集体还在村边、荒园营造小片林,在村内街道营造街道林。

1981年后,农村实行家庭联产承包责任制,村民个体植树逐步由村内延伸到村边的“鸡叨地”、“猪拱地”,营造杨树、泡桐、椿、楝等小片林,如杨屯公社太平村,1981至1985年,村边个体小片林发展近50亩。

第二节 农田林网

营造农田林网始于1968年。当年由华陂公社开始,历经4年,共建农田林带44条,全长362公里,实现了全社农田林网化。1969年,在全县普遍推广,到1974年,全县基本实现农田林网化。是年被评为全国林业先进单位,并荣获林业部颁发的锦旗一面。

农田林网主要在生产路两旁和小河沟两旁植树,形成100至200亩左右的方块田。树种多为大官杨。因大官杨易生病虫害,逐渐被加兰杨所代替。

第三节 农桐间作

农、桐间作,是1983年后逐步由兰考、淮阳、项城、商水等县引入的耕作制度。1984年秋,首先由城郊乡带叶栽植桐树16万株,一年基本实现全乡农、桐间作化。同年冬,东岸乡在东岸大队周围各村植桐树5000亩,华陂乡栽植2000亩,其余乡村仅在零星田块间作。

推广农、桐间作,大都建立了采根圃。引进豫杂一号良种,采用带叶栽植、大坑施底肥、高培土等新技术,因此,普遍成活率高,表现好。

全县适宜农、桐间作的有和店、杨集、蔡沟、韩寨、东岸、朱里、小岳寺、华陂等乡和东洪、塔桥、西洪乡的一部分,共246个村,耕地40万亩,可植220万株。但终因群众怕影响粮食生产,到1985年底,全县仅间作5.3万亩,占可植面积的13.2%;株数26.5万株,占可植株数的12%。

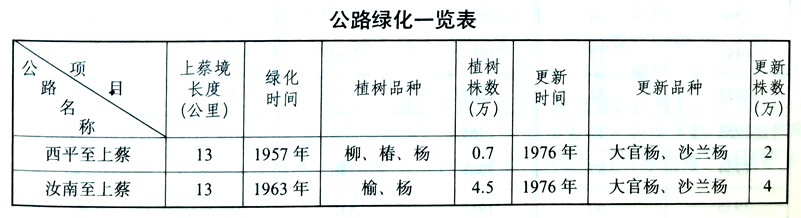

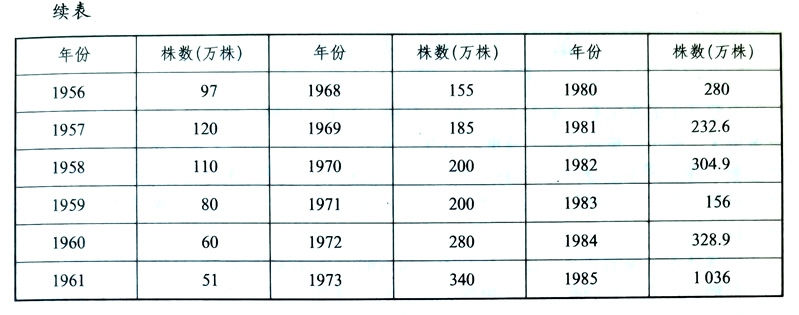

第四节 公路绿化

建国前,汝南至上蔡、西平至上蔡、上蔡至蔡沟等主要干道上栽植一些刺槐、杨柳等树,由于缺乏管理,路树常被破坏,起不到绿化作用。

建国后,人民政府重视公路绿化。随着公路建设的发展,至1977年全县7条主要干道,基本实现了绿化的要求。

第五节 河道绿化

南、北汝河:全长24.5公里,1967年开始两岸绿化,每岸8行,株距1.5米,行距3米,树种多为加拿大杨、榆树和少量毛白杨、梨树,成活率70%。

小洪河:全长53公里。1967年开始绿化,每岸5行,株距1.5米,行距3米,树种多为榆树、加拿大杨、桃树,间有少量柿树,部分堤坡栽植有紫穗槐。1975年遭特大洪水时部分树木用于抢修河堤,后又遭砍伐。1981年,重新栽植,多为沙兰杨,每岸5至8行。

黑河:全长65公里。1978年开始绿化,每岸4行,株距1.5米,行距3米,树种有榆、大官杨、泡桐。由于栽植晚(芽已近一寸),浇水不足,一部分又是从外地购进,成活率较低。以后逐年补栽,至1984年基本成林。

杨岗河:全长43公里。1969年开始绿化,每岸4至6行,株距1.5米,行距3米,主要为大官杨。在百尺地段,植有12华里的杏梅、桃等果树。

吴宋湖:1955年,用白腊条、荆条等灌木绿化湖堤17公里,1955至1957年,年平均收白腊条、荆条1250吨。1966年治理后吴宋湖变为良田,堤废,绿化止。