第五章 教育经费

第一节 经费来源

清末,上蔡官学教育经费主要靠3000余亩学田课租收入(每亩学田租课收制钱50文,后增至200文)。光绪三十年(1904),兴办学堂后,经费来源于学田、学产收入、学生交纳学费、地方自筹和官款拨给。光绪三十四年(1908),全县共支付教育经费3996元(银元),其来源是:学堂产业收入646元,存款利息492元,官款拨给520元,派捐乐捐2148元,学生交纳190元。

民国成立后,除学田课租收入、学生交纳学费外,还随粮带征自治亩捐,每两丁银征制钱180文,年收制钱5000余串(制钱1000文为一串)。民国16年(1927),有学田4000亩,年收课租7000余元(银元)。嗣后,又奉令于田赋附加项下每两丁银复增银洋6角,年收入18000元,契税附加年收入1500元,共26500元,民国20年(1931),中学及乡村初级小学经费每两丁银附收亩捐1.25元,年收洋33000余元。民国24年(1935)停征,民国25年(1936)恢复。年收人32000元。

民国31年(1942),学田课租改征实物(麦子、谷子),折款477096元(法币),加上国民教育补助费39500元,中国特别补助国民教育费5500元,共计收入教育经费522096元,比过去增加5倍以上。

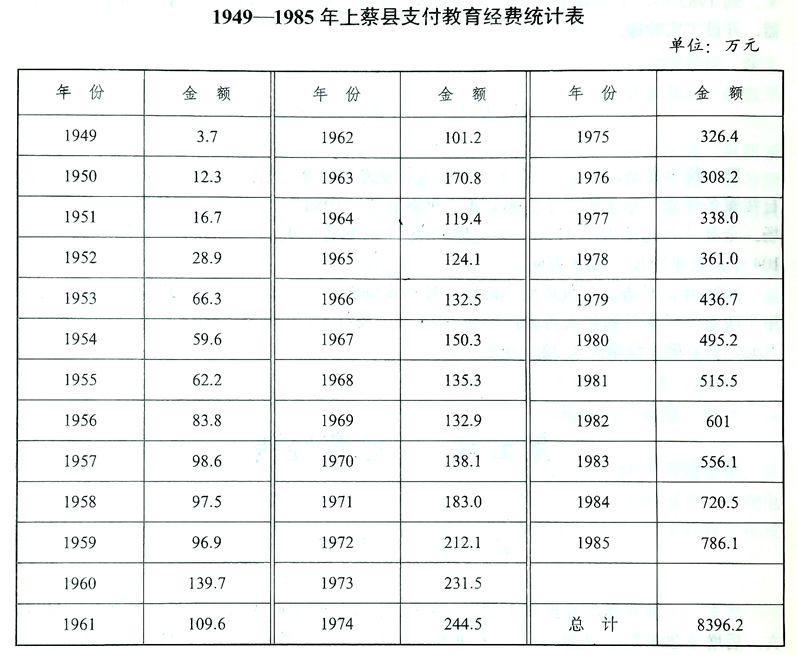

建国后,教育经费主要来源于国家拨款,其次是地方自筹。公办中、小学经费纳入国家预算,民办学校主要是所在乡(公社)、村(大队)统筹解决,国家给予适当补助。随着社会主义建设的发展,教育经费逐年增加,从1949年的3.7万元增至1985年的786.1万元。

第二节 经费使用

清末,教育经费主要用于童生进行考试、办理书院月课及各乡义学。废科举后,经费主要用作学校教职员工薪金,修建校舍及购置图书、仪器等。光绪三十四年(1908),上蔡县教育经费共支出4821元(银元),其中教职员工薪金3628元,服务用品430元,图书、仪器183元,修建费262元,杂用318元。

民国初期,教育经费常被政府挪用。直到民国20年(1931),设专门机构管理后,情况有所好转。民国31年(1942),共支出经费552061元(法币),其中学校教育经费438635元,民众班课本费13480元,社会教育费5768元,教育预备费72008元,学田完粮22170元。当年共收教育经费522096元,超支29965元,以课租超收抵补。

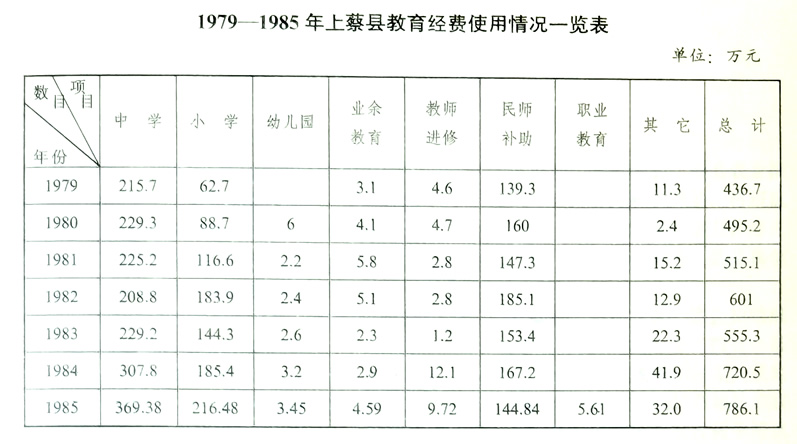

建国后,党和政府十分重视教育事业,所拨经费,严格执行专款专用的原则,发现稍有挪用即严加查处,从而确保教育事业的发展。