明、清官办地方学校有县学及书院各1处,私塾城乡皆有。自清顺治六年(1649)至光绪二十八年(1902),先后考中进士7人,文举34人,武举22人。

光绪三十年(1904)八月,创办上蔡县第一所高等小学堂。光绪三十三年(1906),开办师范传习所。宣统二年(1910),全县高、初等小学堂发展到49所,学生2956人,并办有蒙养学堂40所,学生670名。

民国成立后,学堂改称学校。民国20年(1931)开办第一所初级中学。到民国25年(1936),全县有高级小学10所,初级小学143所,学生7009名。民国29年(1940),推行新县制,中小学发展较快,并将原有高级小学改称中心学校,新增中心学校11所,初小改为保国民学校。是年秋,创办私立武津高中,次年又增设中心学校15所。民国31年(1942)创办三民、蓍台、大成3所私立初中。民国33年(1944),日军侵占县城,城内中、小学停办,只有洪河以东部分学校照常上课。抗战胜利后,学校得以恢复,继有发展。至1947年全县有公办男、女初中各1所,初级职业学校1所,初级简师1所,私立高中1所,私立初中5所,中心学校36所,保国民学校324所。但由于广大群众生活贫困,多数贫苦农民子弟不能入学。因此,文盲约占总人口的80-90%,特别是妇女识字的更少。

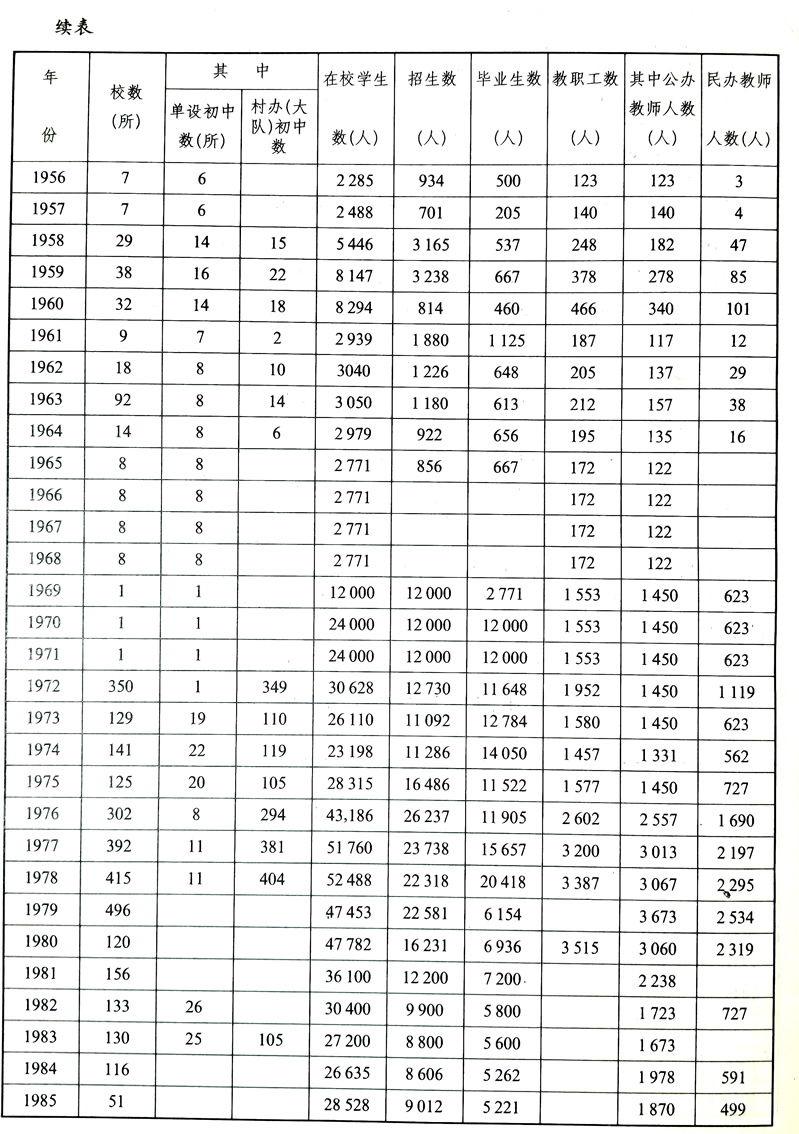

1949年3月,全县解放。遂成立上蔡联中,招生3班150名。是年秋,将该校改建为上蔡县初级中学,学生增至200名。城乡建完小12所,农村民办初小75所。1950年完小改为公办小学。至1952年秋,全县小学发展到264所。同年在蔡沟镇创建上蔡县第二初中。1956年,上蔡县中学大发展,4所完小改为戴帽初中,将上蔡二中改称上蔡第一中学(完中)。秋,招高中两班,学生100名。并在县城西北隅创办上蔡县师范学校,招初中毕业生4班193名。至1965年,小学发展到410所,初中发展到8所,高中1所。

1966年文化大革命开始后,动乱首先从学校开始,1968年12月,《人民日报》发表侯庆林、王振余“把公办中小学下放到公社、大队来办和教师回原籍的建议”,县革命委员会动员全县教师回原籍,接受所谓“贫下中农再教育”。次年4月,教师全部返回原籍,造成思想严重混乱。接着升学考试制度被废除,工宣队、贫宣队进驻学校,搞所谓“斗、批、改”,教育质量严重下降,青少年一代受害非浅。

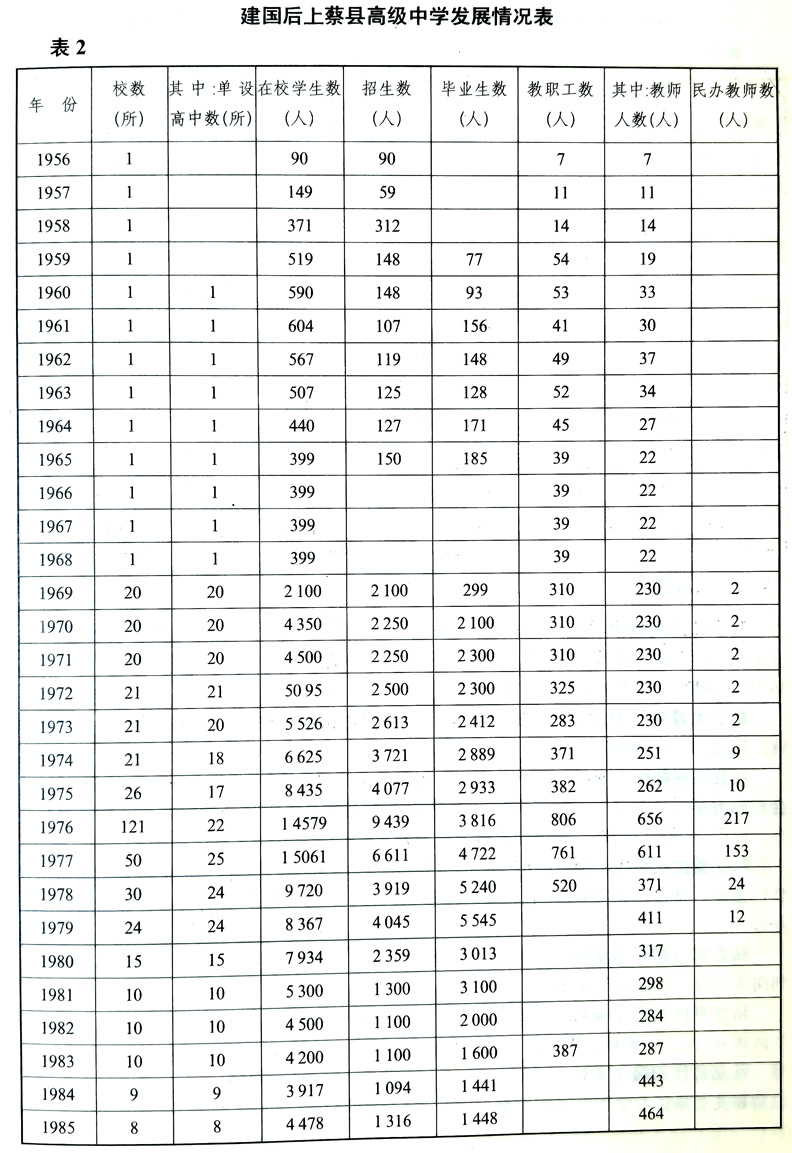

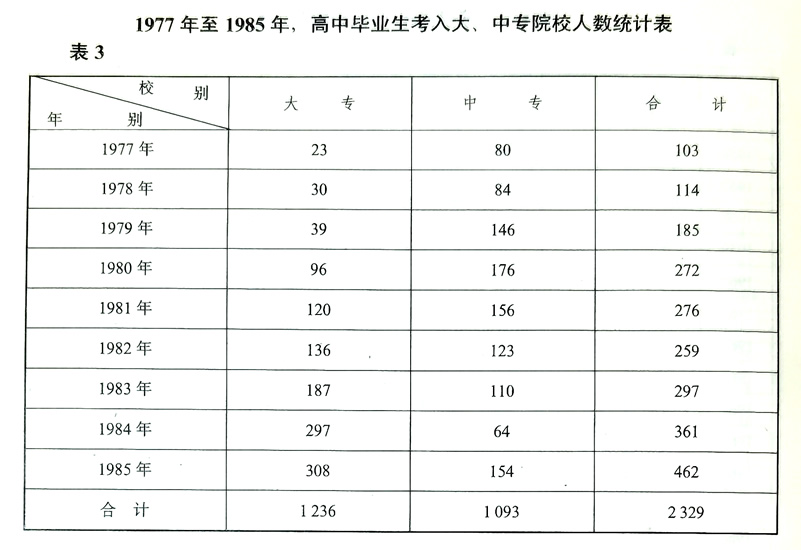

1978年以后,调整学校布局,恢复正常教学秩序和升学考试制度,大力改善办学条件,提高教师的政治待遇与经济待遇,教育质量明显提高,教育事业进入了一个健康发展的新时期。至1985年,全县有普通高中8所,农业高中1所,初中51所,小学472所。自1977年恢复高考至1985年,全县有1236名学生升入大专院校,1093名学生考入中等专业学校。

上蔡人民素有热心办学的优良传统,私人办学,捐资兴学,代不乏人,他们为振兴上蔡教育事业作出了很大贡献。明、清私塾普遍设立,民国时期有私立学校多处。建国后,民办小学、中学更是蓬勃发展。1969年全县484所小学几乎全部下放社、队为民办。1972年民办公助初中349所。1978年以后,群众、团体又掀起集资办学热潮。1984年--1985年,群众集资2310万元,建造了14座教学楼,6552间平房,添置桌凳17077套。省、地教委、县人民政府分别为筹资单位立碑志功。

第一章 学校教育

第一节 官学和私学

官学和私学是封建社会时期所办的学校。上蔡县的官学有县学和书院,私学主要是私塾。

一、县学

上蔡的县学包括儒学和黉学,始建无可考,元代重建,明朝末年毁于战乱。清康熙二十五年(1686),知县杨廷望等复重建。主要建筑有大成殿7间,用以供奉孔子及历代诸贤;明伦堂5间,为生员(秀才)“习道求经”和童生考试的场所。清末废科举,县学遂废。

二、书院

上蔡书院原为景贤书院,地址在县城南关谢夫子祠堂(今水泥制品厂)。明朝末年毁于战乱。清康熙二十五年(1686),知县杨廷望集资改建于县城西门里路北张学礼祠堂(今县人民政府)。课程设置有四书、五经、考据等学科。入学者主要是县内生员、“士子”(读完四书、五经的人)。邻县“士子”也有入院就读的。

三、私塾

私塾遍及城乡,其办学形式分散馆和专馆两种:先生设馆招生的,称为散馆;聘请先生到家教读的,称为专馆,又称家馆。先生束修(薪金),全由学生负担。儿童七、八岁入学,先读《三字经》,《百家姓》、《千字文》、《幼学丛林》等韵文,继读“四书”(《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》和“五经”(《诗经》、《书经》、《易经》、《礼记》、《春秋》)及其它诗文等。教学形式,一般是个别授课。教学方法是照本宣科,死记硬背。学生读完“四书”,继读《诗经》时,边教读边讲解(俗名“开讲”),达到一定程度时,学做文章、吟诗、填词等。修业年限无统一规定,一般读完“四书”“五经”后,便可参加县学考试。合格者称“童生”,然后参加府试,中试者为“生员”,俗称“秀才”。

私塾教学有三种形式:蒙馆、经馆及蒙、经兼有的学馆。蒙馆是启蒙教育,经馆是读经和制艺,为较高级的学馆。自清末兴办学堂以后,私塾和学堂并存。民国20年(1931),全县公、私立学校144所,而私塾就有235处。一直到建国前夕,城乡仍有私塾存在。

第二节 幼儿教育

上蔡幼儿教育有县办、队(村)办和厂、局办三种类型。

一、县办

蒙养学堂(蒙养院)清光绪三十年(1904),河南省学务处通饬各府、州、县:“其境内必须另设蒙学堂,以立基础”后,上蔡始于乡村开办蒙学堂。宣统元年(1909),全县乡村办有蒙养学堂40处,入学儿童670人,居河南省之首位(当时全省仅有蒙养学堂53处,集中在上蔡、罗山两县,而上蔡占75.5%)。嗣后,蒙养学堂改为初等小学堂。

县立女小幼稚园 民国19年(1930),上蔡县教育局开办幼稚园1班,招收幼儿37名,教师1人。园址在县城南街。民国21年(1932),并入县立女子小学校。

县立一小幼稚园 民国20年(1931),上蔡县立第一高级小学开办幼稚园1班,招收幼儿30名,教师1人。

县简师附小幼儿园 1951年9月,县办幼儿园1班,招收幼儿30名,附设在县立简师附小(今城关三小)。置有床褥等,为日托制幼儿园。

县直幼儿园 县直幼儿园又称上蔡县儿童学院。1958年9月创办,园址在县城南街民主路(今建设路),南北两个院,共有校舍70间。开设4个班,大班幼儿30名,中班幼儿25名,小班幼儿20名,哺乳班婴儿13名。配备有园长、教养员、保育员、保健医生、会计、炊事员等29人。1963年10月停办。

县直机关幼儿园 1980年3月,县革命委员会在县城南街路西创建上蔡县县直机关幼儿园。始设大、中、小各1班,共招收幼儿97名。1985年9月发展到8个班,入园幼儿460名。游戏设备有大型滑梯2副,大型转椅2个,大型五用攀登架1座;体育器材有哑铃、棍棒、剑、皮球、小篮球、羽毛球、乒乓球、三轮童车等。

二、队(村)办

1956年,农村开办有季节性幼儿班32班,幼儿1321名,教师105人。实行幼儿食宿在园,因当时客观条件所限,不久相继停办。

“文化大革命期间,农村幼儿教育停办。1980年,全县重新办起农忙托儿所1360个,入托幼儿16000名。蔡沟公社南头村幼儿班被评为全省托幼工作先进单位。

1982年,幼儿班民师下放,农村幼儿班大部被解散,仅保留32班,幼儿1481名,教师48人。1984年,随着普及农村小学教育工作的开展,幼儿教育相应得到恢复和发展,至1985年底,全县共办农村幼儿班(学前班)484班,入班幼儿42750名,教师518人。是年,百尺、华陂、杨屯、黄埠、蔡沟5个乡被评为幼儿教育先进单位,并评出22个先进幼儿班。

三、厂、局办

从1981年起,上蔡县机床厂、状元红酒厂、丝织厂、棉织厂、二工局等单位,先后各办幼儿班1班,入班幼儿共计145名。设备和教师报酬,单位自筹。

第三节 小学教育

一、公立小学

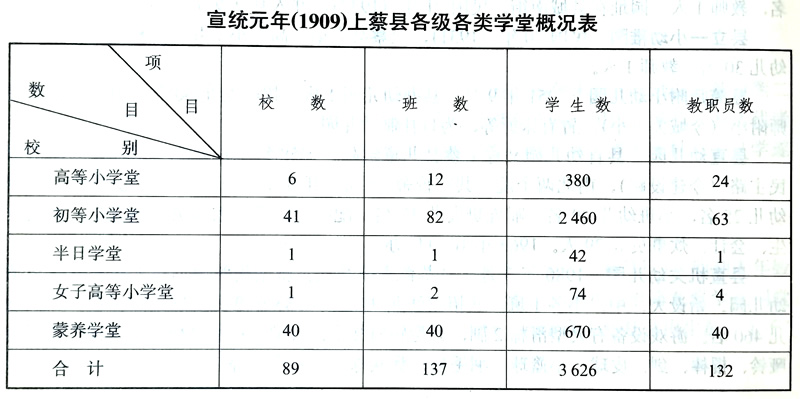

光绪三十年(1904)8月,知县王皋在城内东南隅张菜园处创建第一所高等小学堂,初设1个班,学生41人。有校长1人,教员3人。学生膳食杂等费,全由学堂供给。光绪三十三年(1907),全县共设高等小学堂10所,后合并为5所。宣统元年(1909),各类学堂发展到89所。

民国初,小学堂改称小学校。民国3年(1914)至23年(1934),先后在华陂寨、蔡沟镇、东岸镇、文明寨(白圭庙)、黄埠镇、百尺镇、治安寨(展庄寨)、黑翟寨等地各建高级小学校(完小)1所,城关建立初级小学校6所。民国10年(1921),城内的高等小学堂改为上蔡县立第一高级小学校(完小)。民国29年(1940)改为和平镇中心学校。民国31年(1942)秋,又改称上蔡县第一模范中心学校。民国33年(1944)已毕业之学生达41班,人数逾千名。

民国11年(1922),将原私立育淑女子小学校改称县立女子小学校。民国29年(1940),改为公安镇中心学校,成为男女兼收的普通小学。民国31年(1942),又改为上蔡县立第二模范中心学校。

民国25年(1936),全县有公立高级小学校10所,城关初级小学校7所,农村初级小学校136所,共有学生7009名,教职员241人。

民国29年(1940),推行新县制,中小学教育发展较快。是年秋,增设中心学校11所,次年又增设中心学校15所,共计36所206班。城乡初小均改称保国民学校,共计324所。

民国33年(1944)6月,日军侵占县城,全县除洪河以东地区小学继续上课外,余均停办。民国34年(1945)8月,日军投降,全县小学相继开学上课。

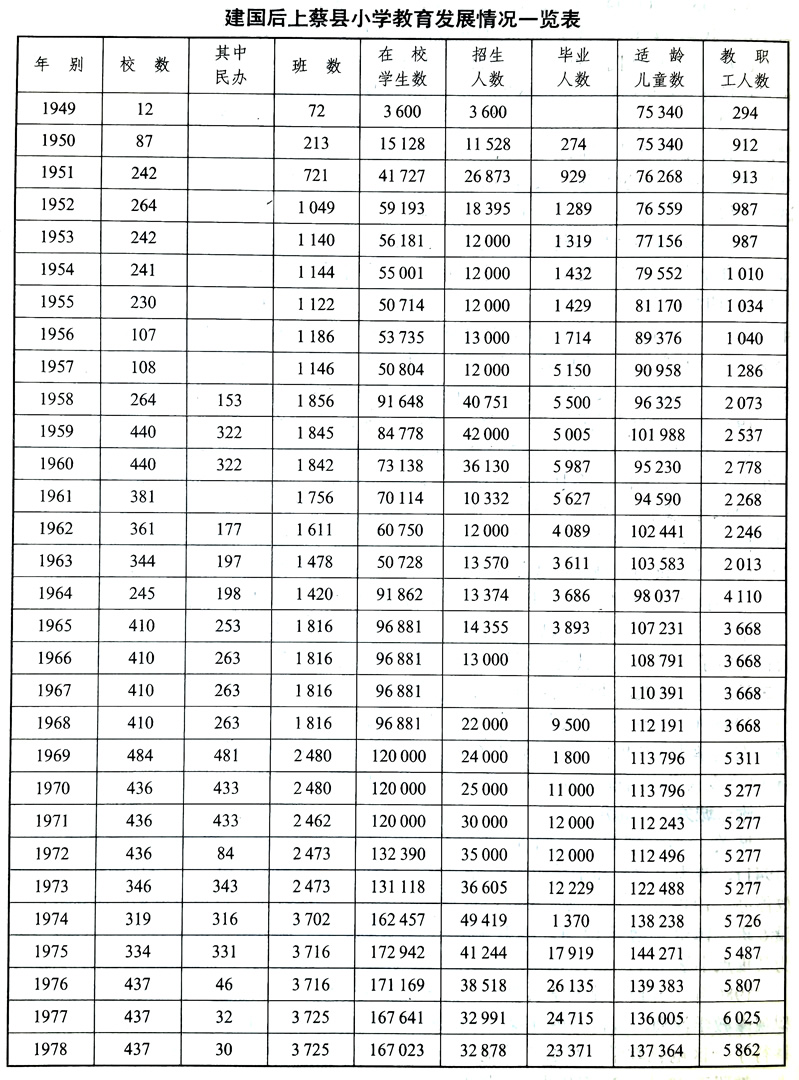

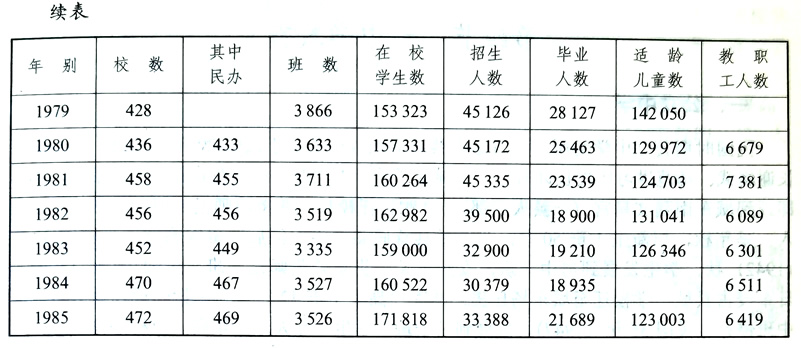

1949年3月县民主政府迁入城内,9月在城乡建完小12所,招收男女学生3600人。农村群众集资献物办起初小75所,1950年改为公立小学。

1952年,小学发展到264所、1049班、学生59193人,教职工987人。1953年,贯彻中央提出的“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的方针,对全县小学分期分批地进行整顿。经过整顿,保留小学242所。是年秋,在城关三小进行五年一贯制试验,试验班只一年即停办。仍实行“四二”分段制。

1958年,贯彻“两条腿走路”的方针,公办、民办相结合,上蔡县有公办小学111所,民办小学153所。是年冬,小学三年级以上的学生,实行“学习、劳动、吃、住”在校的所谓“四集体”。1959年春,由于学生的学习与健康受到很大影响,“四集体”废止。是年,在“大鼓干劲、大反右倾”的形势下,小学激增至440所(其中民办322所),学生1845班、84778人,教职工2531人(其中民师1051人)。1960年,群众生活极端困难,学生大量减员,较好的学校如蔡沟等完小,在校学生上课巩固率只有60%左右。

1961年,执行中央提出的“调整、巩固、充实、提高”的方针,小学裁并59所,保留381所(其中民办210所)。1962年至1964年,为解决农民子女要求学习的问题,开办耕读小学1025班(组)。全县小学在校学生猛增到91826人,人学率达到90.29%。

1966年“文化大革命”开始后,耕读小学停办,小学先后停课。1967年各小学虽先后“复课闹革命”,但教学秩序遭到破坏。1969年农村小学全部下放到大队,实行民办公助。公办小学仅剩下城关镇3所完小。原公立小学全部办成了完小。是年提出“村村办小学”,农村小学增到481所。由于村小数量猛增,师资不足,教学质量下降。

中共十一届三中全会以后,经过整顿,小学教学秩序逐步恢复正常。1981年,每个公社确定了重点小学,县配备了校长、教导主任,整修了教室,配发了仪器和教具,充实了教学人员。从此,小学教育质量稳步提高。是年,小学稳定在458所。

1985年,随着全面改革的深入发展,全县25个乡镇,办起了472所小学,3526班,在校学生171818人,教职工6419人(其中民办教师5240人)。经地区组织验收,有17个乡入学率超过95%,全县平均入学率为92.4%。

附:城关一小简介

城关一小,创建于民国17年(1928),始设初小1班,教师2人。民国30年(1941),改为上蔡县和平镇第一中心学校,增为6个班。民国36年(1947)冬,县城解放停办。1949年9月,县人民政府重新兴办,将该校定名为上蔡县城关第一小学校,始设6班,1958年增至12班,学生500人,并改称上蔡县城关第一完全小学校。1961年定为县重点小学。

1980年,开设电化教学实验室,教学质量不断提高。到1983年,在该校举行6次大型观摩教学活动,接待县内外观摩人员逾3000人次。1985年10月,地区教育局在该校举行了全区电化教学现场会。获地、县嘉奖18次。是年增设至16班,在校学生1321人,教职工43人。30多年来,共毕业86班,学生5300人。学校有电化教学研究组,各种设备齐全。现有彩电1部、收录机4部、扩大机1部、幻灯机、投影仪16台;并设有图书室、仪器室、实验室、卫生室和文印室等,为教学工作提供了较好条件。

二、私立小学

冯氏自立小学堂 清光绪三十三年(1907),本县人冯绍棠捐资在城南陈庄兴办,招收高级班,学生1班40余人。民国7年(1918)3月,冯炳阁(绍棠之子)将该校迁到县城东南隅文昌宫。民国11年(1922年),“老洋人”(张庆)率领的农民军破城后迁至城东杨丘集。

育淑女子高等小学堂 宣统二年(1910)县人高冀氏(女)捐地120亩作基金创办。始设1个班,学生40人,后改为县立女子小学。校址在城内南街黉学巷(今县公安局)。

张氏自立高级小学校 民国19年(1930),城南街张老婆(清代曾任江南参将的张汝琳之妻),捐地20亩作经费,在其住宅后院创办,招收高级班两班,男女学生80余人。

私立蔡兴小学 民国30年(1941),城东齐海寨以变卖扒寨之砖作经费创办。招收初小学生3班130余人。民国32年(1943)停办。

三、教会小学

三(善)育小学 民国16年(1927),天主堂在其教堂前院(现城南街路西税务局)开办。初设1个班,学生40人。民国21年(1932)发展为初级4班,高级2班。民国36年停办。

三(善)育研究社小学 民国20年(1931),耶稣教安息会在县城南关西侧开办。设1班,学生30余人。

内地会小学 民国23年(1934),耶稣教上蔡内地会在其会址院内(现西街服务楼)创办。招收学生1班30余人。

福音堂小学 民国14年(1925),基督教会在洙湖镇创办,招收初级1班35人,为多级复式。民国36年(1947)停办。

安息会小学 民国21年(1932),耶稣教安息会在西洪乡固村、城东南任庄、东洪乡王庄各办安息会小学1班,学生共计100余人。

教会小学课程除加授圣经外,余参照同级小学,但规定星期日师生都要到教堂做礼拜。

第四节 中学教育

一、公立中学

民国时期公立中学两所,一所是上蔡县立初级中学,于民国20年(1931)春,由县长谢绳武、师范讲习所校长许时行、士绅张子重等人创办。地址在仓巷北头关帝庙,不久即迁到城东南隅文昌宫(今县人武部),许时行任校长,并将原师范传习所的两班学生并入。是年秋,招新生1班50名,为上蔡县首届初中生。嗣后,班次渐增。至民国31年(1942)秋,学生发展到男中7班,女师1班,男女兼收师范1班。民国33年(1944),日军侵占县城,学校迁至城东杨丘集,并附招高中1班42名。日军投降后迁返县城,高中班停办。民国36年(1947),发展到8个班、学生450人。是年底,该校停办。

另一所是上蔡县立女子初级中学,于民国36年(1947)秋创建,地址在黉学巷(今红旗路)黉学院内(今县法院),当时招生1班50人,并将县立初中女生2个班并入。仅办一期、县城解放停办。

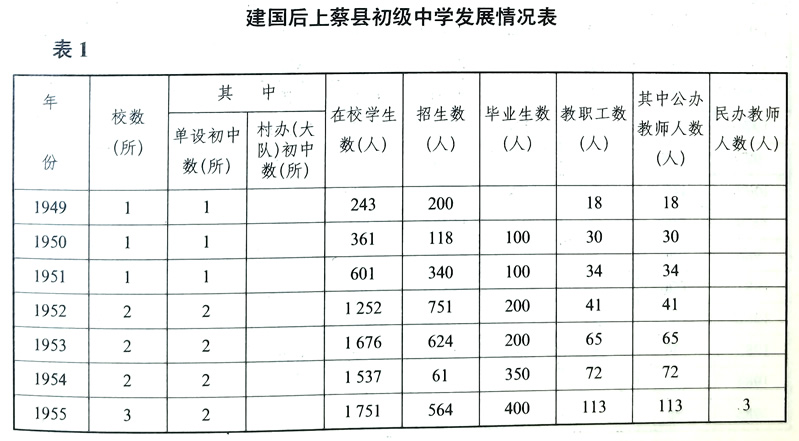

1949年3月,县民主政府将原县立初中、私立三民初中等校合并为上蔡县联合初级中学校(简称“联中”)。开设3个班,学生150余人。9月,改为上蔡县立初级中学校,招收学生4班200人,教师18人。

1952年秋,在蔡沟镇创建上蔡县立第二初级中学校。县城初中改称上蔡县立第一初级中学。1954年春,二中迁入县城西大寺(今教体局)。

1956年是上蔡县中学教育大发展的一年。蔡沟、洙湖、湖岗、东岸四处完小改为“戴帽中学”,各招两班初中生。是年秋,上蔡二中改为上蔡县第一中学(又称完中)。招收高中2班,学生100人。

1958年,在“大跃进”形势下,提出“普及初中”口号,将朱里、东洪、百尺、无量寺、邵店、五龙、塔桥、和店、高岳9处小学改建为初中,同时,全县14个公社又各办初中一所,初中共达29所。

1960年,上蔡完中初中班停办,正式成立上蔡县立高级中学校,为上蔡公办高中的开端。

1961年,全面贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,对初中进行压缩调整。全县初中由1960年的32所,调整为9所,其中公办7所(县一中、二中、蔡沟、洙湖、湖岗、东岸、塔桥),民办公助2所。

1966年,“文化大革命开始,全县高、初中均停课闹革命。部分学校领导、教师被批斗,“文革”小组取代行政领导。1968年,教师下放回原籍。1969年,提出“上高中不出公社、上初中不出大队”的口号,全县20个公社办起了高中;大队小学办“戴帽初中”(在小学校内附设初中班)238所。取消了升学考试制度,升学采取贫下中农推荐,大队支部批准方法。由于盲目发展,高、初中教学质量严重下降。

1977年,恢复高考制度。1980年、1982年、1983年,先后三次对高、初中进行调整,最后保留高中10所,初中130所。1984年秋,将东岸高中改为农业高中。在原城郊高中旧址建立上蔡县第二高级中学校。原上蔡县高中改称为上蔡第一高级中学。

1985年,将大路李高中并入上蔡二高。是年,全县有普通高中8所,71班,在校学生4478人,教师464人;农业高中1所,在校学生297人。初中51所,469班,在校学生28528人,教师1870人(民办教师499人)。

中共十一届三中全会以后,中学教育不仅得到稳步发展,而且教学质量逐步提高。1977年至1985年,恢复高考后的9年中,全县高中毕业生升入大、中专院校的2329人(其中大专1236人,中专1093人)。

附:上蔡县第一高级中学、上蔡县第一初级中学简介

上蔡县第一高级中学 1960年在上蔡完中的基础上创建,地址在城内西北隅,有教师53人,在校学生590人。1969年改为上蔡县专科学校。1972年春,专科学校停办,高中恢复。1984年,改称上蔡县第一高级中学。1985年发展到18班,学生1339人,教职工124人。

学校占地面积52693平方米,其中操场面积9739平方米。1979年,建立2层教学楼1幢,1984年,建3层教学楼1幢。设备齐全,现有理化、生物实验室、电教室、阅览室、图书馆(藏书33930册)等;实验台24套,各种仪器800件。

上蔡县第一初级中学 1949年9月,将原上蔡县联合初级中学改为上蔡县立初级中学。1952年改称上蔡县第一初级中学。1968年下放到城关公社管理。1978年改归县教育局管理,定为县重点中学。1985年,发展到23班,学生1706人,教职工91人。

学校占地面积59229.6平方米,其中操场面积10380平方米。1982年建3层教学楼1幢,建筑面积6720平方米。1985年有物理仪器947件,化学仪器438件,生物仪器标本114件;理化实验台70套,可供20组学生进行实验。还有投影器12部,图书室藏书30480册。

学校建有工厂,固定资产52万元,设锻工和修配车间,年产值2.5万元。

二、私立中学

私立武津高级中学校 民国29年(1940),县人任应麟、宁远、翟受之等发起创办,校址在中山公园(今人武部北院),后迁至东门里路北旧城隍庙(今上蔡一中)。截止民国36年(1947),计毕业学生4届5班200余人。

私立大成初级中学校 民国31年(1942)春,由李翔举等人发起创建,地址在蔡沟镇。民国36年(1947),发展到6班,教师15人。

私立三民初级中学校 民国31年(1942),由国民党上蔡县县党部书记李云与县农会会长刘寿亭等,以全县农民交纳县农会的粮食作为基金,于县城西大寺(今教体局)创办。民国36年(1947),发展到6班300余人,教师16人。

私立蓍台初级中学校 民国31年(1942),县人许培根、吴国庆发起,在文明寨(现名白圭庙)创办。是年秋,招初中班2班,学生80人。1944年6月日军占领县城,学校停办。

私立书台初级中学校 民国36年(1947)春,由省参议员王业定等发起,在西洪乡湖岗寺创办,当即招预备班1班。仅办一期。

私立平民初级中学校 1948年春,由赵云汉等发起,在县城东街田巷创办。招收学生两班90人。经费靠学生交纳。1949年春,并入上蔡县联合初级中学校。

私立合作初级中学校 1956年夏,城关镇在东街仓巷路西创办,招学生两班80人。经费靠商业集资及学生交纳的学费。1966年“文革”开始,学校停办。

第五节 专业技术教育

上蔡县农蚕科初级职业学校 民国2年(1913),上蔡县知事陈士凯改原工艺局的艺徒学校为上蔡县立乙种职业学校,校址设在城东文明寨(今白圭庙),初设1个班,学生40人。民国12年(1923),改为上蔡县农蚕科初级职业学校。民国16年(1927)又改为上蔡县蚕科初级职业学校。民国20年(1931),迁入县城黉学后院。民国28年(1939),发展到3个班,学生120余人。民国36年(1947)12月,县城解放停办。共毕业14班,学生400余人。

上蔡县新医学校 民国24年(1935),由县医院院长杨晓白、医师冯云陆创办。设有1个班,学生60余人。学习西医,学制两年。不久,因办学经费缺乏而停办。

上蔡县卫生学校 1958年,县人民医院在县城东南隅文昌宫(今人武部院内)开办卫生技术学校,设有医士、护理、助产等专业班,学制一年。1960年停办。共毕业两届,学生200余人。1966年,县卫生科于城东林堂建立卫生学校,设有医士班,学生36人,不久停办。

1972年9月,重建上蔡县卫生学校,分期培训赤脚医生,学制一年。校址在县人民医院。1976年,迁至县城西新庄(原国防科委五、七干校校址)。1980年3月,改称上蔡县卫生进修学校。1981年,迁到县城东北隅(今中医院东侧)。自1972年建校至1985年,共办有赤脚医生培训班和医疗、护理、放射等专业23个班。培训各类初级卫生技术人员1497人,其中赤脚医生14个班827人;护理3个班218人;中西医疗4个班426人;放射1个班26人。

上蔡县专科学校 1969年,上蔡高中停办,县委将该校改为“上蔡县专科学校”。设有师训、兽医、人医、农机、农技等5个专业班。1972年,上蔡高中恢复,该校停办。

农业中学 1958年冬,于县城东白圭庙寨开办农业中学1所,招收学生6班242人。由于条件差,1961年停办。1963年以后,各公社又先后办起了农业中学61所,共84班,学生3769人。

上蔡工业技术学校 1960年8月,建立上蔡县工业技术学校。招收学生两个班100人。副县长许修文兼任校长。1961年停办。

上蔡县农业高级中学校 1984年秋,根据教育部《关于中等教育结构改革的报告》精神,将东岸普通高中改为上蔡县农业高级中学校。1987年,学生6班329人,其中农科200人,文科100人,其它29人。

第六节 师范教育

上蔡县师范传习所 清光绪三十二年(1906)2月创办,地址在县城西门里路北上蔡书院(今县人民政府院内)。始设1个班,学生40人,教职员3人,学制两年。翌年增为2个班,学生96人。宣统元年(1909)停办。民国15年(1926),再办上蔡县师范传习所。民国19年(1930)校址迁到县城东街仓巷北头关帝庙,增招三年制师范生2班80余人。民国20年(1931),将师范2班并入县立初中,传习所停办。民国33年(1944),因县办简易师范学校,县中师范班停招。

上蔡县完全师范学校 宣统元年(1909),在上蔡书院(今县人民政府院内)创办。招收学生1班40人,民国3年(1914)学校停办。

上蔡县乡村简易师范学校 民国33年(1944)春创办,校址在蔡沟镇。始设1个班,学生40人。学制4年。民国36年(1947),发展到7个班,学生300余人。是年冬,蔡沟解放,学校迁到县城西南黄埠寨。民国37年(1948),县城解放,学校停办。

上蔡县简易师范学校 1950年春、秋,各招收简师1班,学生110人,学制一年。附设在上蔡县初级中学校。1951年,在城内西大寺(今教体局)正式建立上蔡县简易师范学校。春,招简师1班,学制三年。是年秋,在简师班和短师班各发展到4个班,学生共计380人。1953年,短师增至8个班,简师增至5个班,学生共计550人。是年秋,短师班学生毕业后,停止招生,共毕业18班。1954年春,简师迁到信阳,并入信阳市第二初级师范学校。

上蔡县师范学校 1956年秋创办,校址在城内西北隅四黄庄。招收上蔡、西平、遂平三县初中毕业生192人,分为4个班,学制三年。1958年春,招收速师1班,学生61人,7月毕业,分到各小学任教。是年秋,师范班发展到8个班,学生310人。1961年停办。

汝师上蔡理化班:1978年秋,汝南师范学校在上蔡招收高中理科毕业生1班50人。因汝南师范缺教室、寝室,经协商附设在上蔡高中,称为汝师上蔡理化班,学制两年。1980年12月毕业,汝师发给毕业证书,由上蔡县教育局分配到各高、初中任教。

汝师上蔡民师班 1980年9月,汝师在上蔡县招收计划内民师115人。1980年9月至1981年6月,录取学生各在原学校边教课边自学规定学科。1981年7月,集中到上蔡县教师进修学校上课,称为汝师上蔡民师班。1982年7月毕业,由县教育局分配到各中、小学任教。

河南省上蔡师范学校 1984年7月,驻马店地区在上蔡县开办河南省上蔡师范学校。校址在县城北郊1.5公里处,面向全区招生,为各县培养小学教师。当年招收学生6班300人,1986年发展到18班,在校学生900人,教职工114人。