第三章 防 疫

第一节 爱国卫生运动

一、环境卫生

建国前,城乡大街小巷,村内村外,粪便遍地,垃圾成堆,人畜混居,环境卫生极差。民国28年(1939),县政府制订《夏令卫生办法》,宣传防疫,并在城内修建公共厕所及路侧阴沟等。民国30年(1941),县政府组建卫生运动委员会,制订《清洁检查办法》,但并无具休实施。

建国后,党和政府对卫生工作极为重视。1952年,建立上蔡县卫生防疫委员会,次年,改称上蔡县爱国卫生运动委员会,领导全县人民大搞环境卫生,城乡开展“五净”(身体衣服净、饭菜饮水净、厨房锅碗净、房屋庭院净、厕所栅圈净)、“二捕”(捕蚊、捕蝇)活动。1958年,进行以“五改良”(改良畜圈、禽窝、厕所、水井、锅灶)为主要内容的爱国卫生运动,全县改建厕所68292个,改良水井14152眼。1970年,邵店公社任庄大队小任庄村33户,家家订立爱国卫生公约,室内室外一天一打扫,五天一大清除,开展红旗竞赛。全村做到了街道整洁,牛马有棚,猪羊有圈,鸡鸭有笼,1971年被地、县命名为“卫生村”。1978年中共十一届三中全会以来,全县每年进行2至3次卫生大检查。城关各单位门前划分卫生区,实行卫生承包责任制。街道配有卫生管理员,并有固定清洁I12人,每天清扫街道。1982年,对城关159个单位进行检查评比,评选出49个卫生先进单位;对26个较差的单位分别给予处罚。

二、除“四害”

1953年,县人民政府制发《消灭“四害”(苍蝇、蚊子、老鼠、臭虫)实施方案》。1958年10月,县爱国卫生运动委员会发布“除四害、讲卫生、卫生红旗标准及评定办法”,并建立了除四害办公室,县长郝广富兼主任。12月召开除“四害”(蝇、蚊、鼠、麻雀)大会。全县当年捕鼠6640198只,捉麻雀4248429只,填平污水坑43791个。1960年以后,年年结合开展防病灭病活动,重点消灭鼠、蚊、蝇三大害。1982年,城关镇组织一个消杀队,在蚊、蝇繁殖的夏秋季节,对公共厕所、污水坑等肮脏处所,定期喷洒敌敌畏药物杀灭蝇蛆,降低了蚊、蝇密度。1984年,在县统一指挥下,全县分点配制“敌鼠钠盐”毒饵5万公斤,在同一时间,进行全面性的灭鼠活动,老鼠密度有了大幅度的下降。

第二节 饮水食品卫生

饮水卫生 建国前,群众饮水井均为土井,且多无井台,污水脏物常流入、下落,很不卫生。建国后,1952年,全县采用砖砌井墙,加高井台等办法,改良农村大口水井97眼。1956年,改良1415眼。1958年,改良14512眼,占整个水井的90%以上。1966年,部分群众开始在庭院自制手压井。到1985年,全县22万余户,除城西岗岭地区不足万户外,其余全部吃手压井水。城关机关、工厂干部职工、学校学生、居民,从1969年国家开凿1眼157米的深井后,基本全用上自来水。城乡人民基本实现了饮水卫生化。

食品卫生 1953年,摊点食品卫生由县卫生院负责。1954年,县人民政府颁布《肉食检验办法》、《屠宰肉业卫生管理规则》和《饮食业卫生管理规则》。县卫生院防保股固定1名防疫医生负责全县的食品卫生工作。1963年,县卫生防疫站设置检查室。1978年以后,每年对食品从业人员的健康状况进行检查;同时,对食品生产、经营单位经常检查鉴测,凡符合食品卫生条件者发给经营许可证,否则予以取缔。1982年,县卫生防疫站卫生科配有食品卫生监督员7人,各公社卫生院均配有食品卫生监督员,进一步加强食品卫生管理。

第三节 传染病

一、发生和流行

建国后,1951-1985年,上蔡发生和流行的属国家法定管理的传染病只有乙类17种,占法定管理总数的63%,其中对人民健康威胁大、危害重的有黑热病、流行性脑脊髓膜炎、麻疹、伤寒、疟疾、流行性感冒、痢疾、病毒性肝炎、流行性乙型脑炎、钩端螺旋体病共10种。其次是天花、白喉、百日咳、猩红热、脊髓质皮炎、回归热、狂犬病。

黑热病 建国初期,发病率最高。1951、1952年两年发病1189人,1953年439人。1956年列入疫情报告后,采取有效的防疫措施发病率逐年下降,1973年发病72例。1974年以来,无病例报告。

流行性脑脊髓膜炎 发病率在100/10万以上的有6次。1956年,发病932例,发病率为135.56/10万。1966年发病1305例,发病率为176.57/10万;1968年,发病1272例,病率为159.85/10万;1967年是流行高峰年,发病5873例,发病率为773.78/10万。1976年和1977年,其发病率分别为119.88/10万和221.54/10万。根据1956年、1967年、1977年三次流行的情况,反映出发病高峰周期为10年。

麻疹 每年均有发病,发病高峰是1956年。是年发病15234例,发病率为2215.32/10万,死亡173例,病死率为1.14%。1978年以来,由于疫苗接种率的提高,发病率明显下降。1985年,发病率为35.34/10万。

伤寒及副伤寒 发病率超过50/10万的有5次。流行高峰是1961年。是年发病34558例,发病率为5515/10万。1975年以后,发病率明显下降。1983年秋,齐海公社班刘村伤寒病爆发,发病76例,占全县发病人数的58.02%。1985年,发病率下降至0.27/10万。

疟疾 疟疾是上蔡县发病率最高的传染病。50年代处于低发状态,60年代和70年代呈现流行状态。流行高峰是1971年。发病151274例,发病率为17402.89/10万。进入80年代后,发病率逐年大幅度下降。1982年,发病8341例,发病率为773.28/10万。1985年,发病254例,发病率降至23.52/10万。

流行性感冒 每年均有发生,流行高峰是1975年。是年发病510133例,发病率为53158.78/10万。1985年,发病率为5163.52/10万,下降缓慢。

痢疾 每年均有发病。流行高峰是1975年。是年发病282931例,发病率为29483.03/10万。这是因为当年遭受特大洪水灾害,群众普食水泡麦而致。病死率以1960年的0.6%最高。1977年以后,无死亡病例。1985年,发病率仍高达1899.39/10万,下降缓慢。

病毒性肝炎 1962年以后,病毒性肝炎在本县每年均有不同程度的发生。1971年,发病最多。是年发病1644例,发病率为189.12/10万。1975年,发病1627例,发病率为169.54/10万。1985年,发病率为3.57/10万。

流行性乙型脑炎 疫情报告始于1953年,发病率超过50/10万的有4次,流行高峰是1975年,发病908人,发病率为94.61/10万,死亡146例,病死率为16.08%,50年代和60年代初期,处于低发期,60年代末和70年代,处于高发状态。80年代,明显下降。1985年,发病率为5.58/10万。

钩端螺旋体病 1965年发病17071例,发病率为2387.29/10万。死亡3例,病死率为0.2%。1973年,发病1763例,发病率为191.39/10万,无死亡病例。1975年,发病4850例,发病率为505.39/10万,死亡2例,病死率为0.04%。1976年以后,无病例发生。

二、预防

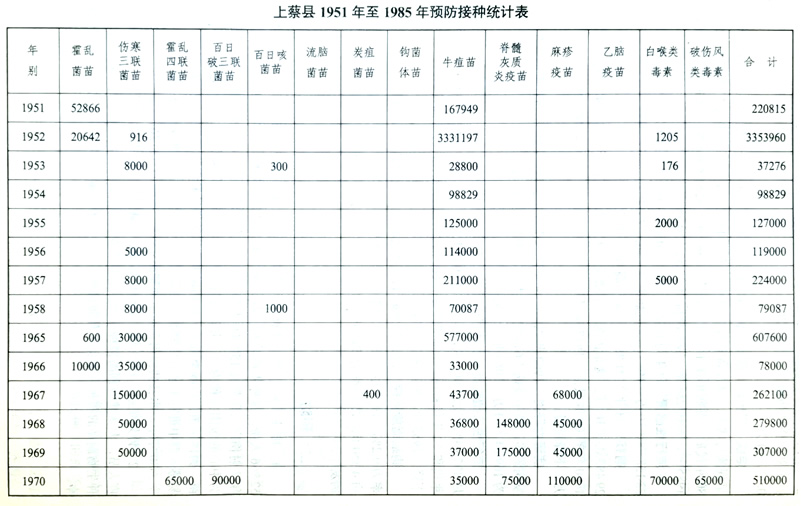

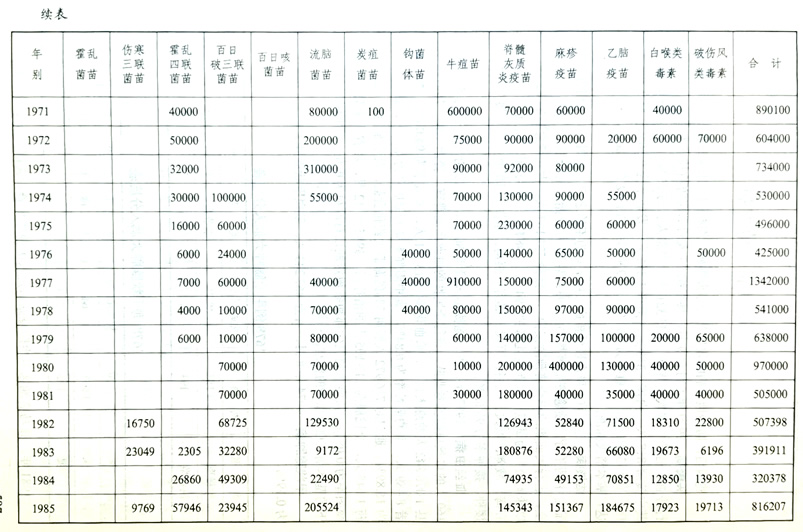

1、接种:50年代以消灭甲类传染病为主,兼顾其它。1951年,首次注射霍乱菌苗52866人份,接种牛痘苗67949人份。60年代以预防伤寒、疟疾为主,兼顾其它。1967年注射伤寒三联菌苗150000人份。70年代以抓重点传染病、重点地区、重点对象流行点为中心的包围接种为主,并进行脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、百日咳三联菌苗、钩体菌苗、白喉类毒素、破伤风类毒素等预防接种。1980年至1982年,有计划地在易感人群中进行十余种生物制品的接种,降低了麻疹、伤寒及脊髓灰质炎等传染病的发病率。30年中,本县共使用预防生物制品15种,接种11520265人份。

2、计划免疫:1979年,实行计划免疫。县卫生防疫站和各公社卫生院均配有专职防疫人员,大队建有预防接种小组。全县7岁以下的儿童一人一张卡片,以卡片为准进行各种生物制品的接种,避免了预防接种工作中的错、漏、重等现象,提高了计划免疫的成功率。

第四节 地方病

建国后,防治地方病收效显著的有头癣病、结核病、血丝虫病及甲状腺肿病。

头癣病 1979年6月至9月,县组织75人的头癣防治技术专业队,对县内头癣病进行普查、普治。这次共普查了945321人,占总人口的96%。查出头癣病患者3386人,其中黄癣817人,白癣1313人,黑癣1256人,发病率为0.36%。对3308人进行了治疗,治愈3281人,治愈率为96.09%。1980年,进行复查、复治。经省、地三次考核,达到基本消灭标准。

结核病 建国前,群众视结核病(痨病)为不治之症。建国后,采用雷米封、链霉素配合中药治疗,治愈率显著提高。1982年10月开始,对全县15岁以下的结核易感儿童,进行大面积的卡介苗预防接种,共接种331167人,占儿童总数的82.7%。1983年,以洙湖公社为试点,对新生儿接种794人。1984年、1985年,试点扩大为洙湖、塔桥、齐海、城郊、城关、石桥、百尺、邵店、蔡沟、东洪等10个乡镇,共有5514名新生儿接种,接种率为93.63%。

血丝虫病 1983年,省、地拨给显微镜80台,款29万元,药物5.30吨。县组织160人的血丝虫防治专业队,进行全民性的血丝虫病普查、普治工作。历时两年半,在全县1076842人的总人口中,采血化验1013121人,采血率为94.08%,查出微丝蚴阳性者8489人,平均阳性率为0.84%,其中阳性率高的邵店乡为4.54%,最高的丁楼行政村为16.89%。通过对716972人服用3%的海群生药化食盐,及个案治疗8285人,病户服药1645人,全民服药113105人的治疗后,1985年12月,经省卫生防疫站验收,平均微阳率为0.08%,认定达到卫生部和省规定的以行政村为单位,微阳率在1%和0.5%以下的基本消灭血丝虫病的标准。

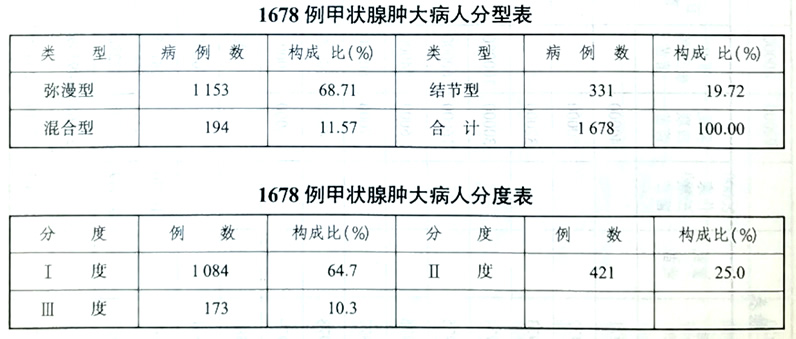

甲状腺肿病 1974年8月,普查867243人,发现甲状腺肿大病人1678人,发病率为0.19%。

1981年,驻马店地区卫生防疫站通过水源抽样化验和人群发病率重点调查,按照北方地方病会议的病区划分标准,确定上蔡为轻病区,暂不作重点防治,只对甲状腺肿大病患者免费供应“碘糖片”治疗。

第五节 机 构

爱国卫生运动委员会 1952年5月12日,建立上蔡县卫生防疫委员会,全县15个区均建有卫生防疫分会。同时,建立乡防疫组168个,大力开展群众性卫生防疫运动。1953年3月1日,将卫生防疫委员会更名为上蔡县爱国卫生运动委员会,各区防疫分会更名为卫生委员会。从1954年至1985年,县直各局、委和各乡(镇)党委均有1名主要负责人分管此项工作。

卫生防疫站 1951年,县卫生院设防保科。1953年,改为防疫保健股,负责全县卫生防疫工作。1956年夏,建立上蔡县卫生防疫站,地址在城内西街路南(今邮电局)。1959年,迁城内南街路西,有副站长1人,职工14人。1963年,职工增至23人,设有办公室、防疫组、妇幼组和检验室。1968年,与县妇幼保健站、县人民医院合并为县人民防治院。1972年,撤销县人民防治院,恢复县卫生防疫站。1977年,站址迁至南环城路南侧。1980年,建4层防疫楼1幢,面积2140平方米。1985年,职工增至78人,其中技术人员74人(内有西医师11人、中、西医士17人、护士1人、检验士3人,中医师1人、中药剂士1人、检验员3人、初级卫生技术人员34人)。内设流行病科、地方病寄生虫病科、计划免疫科、食品卫生科、检验科、结核病防治科、卫生宣教科、办公室及资料室。