第三章 农田水利

第一节 除 涝

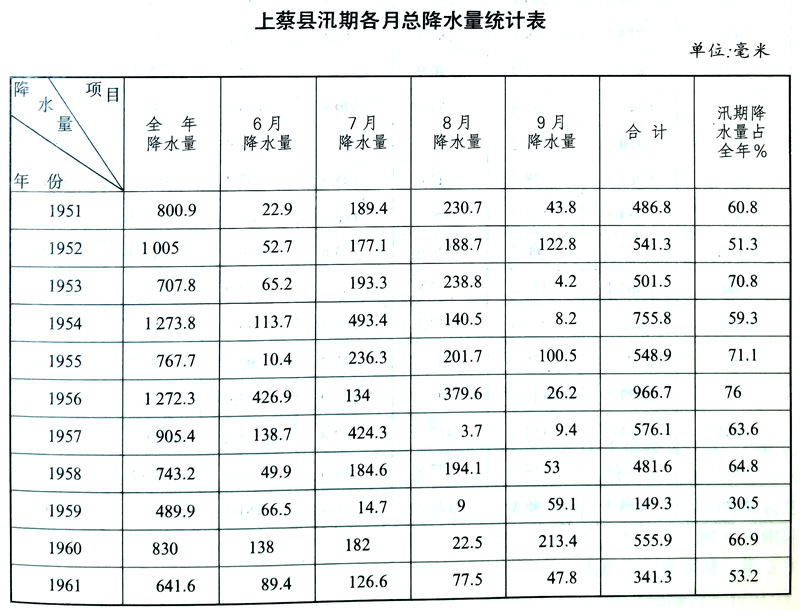

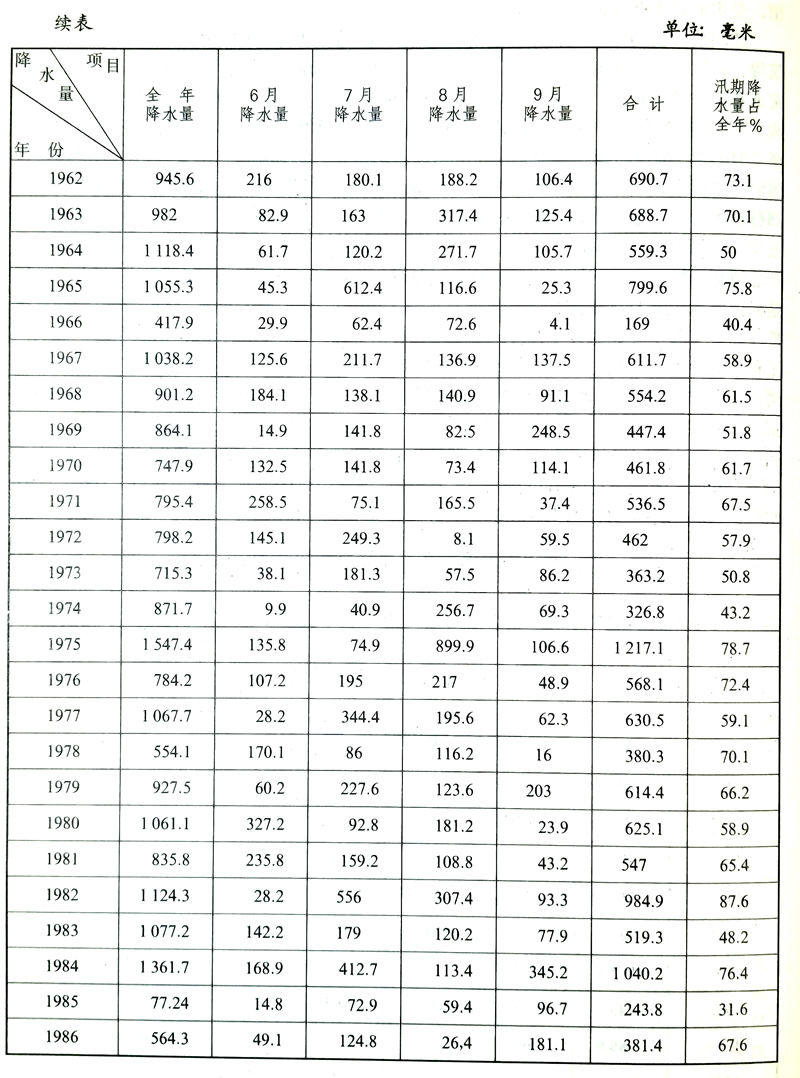

上蔡县雨量充沛,但年际变化较大,6--9月为多雨季节,称为汛期。汛期降水量占全年降水量60%以上,常发生涝灾。

全县分岗岭、平原、洼地三种类型区。地势西高东低。洪河、杨岗河、茅河、北汝河、南柳堰河、北柳堰河、南汝河、黑河、杨河等9条河流贯穿全境;吴宋湖、康湖、鸿隙湖、茶庵湖、坡董湖、苏家湖等6湖19坡分布其中。多年平均地表径流总量为3.02亿立方米。过境总水量5.66亿立方米,大部集中在汛期。特别是洪、汝河常受上游山区洪水击冲,出现洪涝灾害。

上蔡县涝灾面积分布在6湖和19个坡洼地区。三年一遇的雨型,受灾面积约50万亩,占总耕地面积的33%;五年一遇的雨型,受灾面积65万亩,占40%;十年一遇的雨型,受灾面积100万亩,占63%。

建国后,贯彻“蓄泄兼筹”的治水方针,积极开展以除涝为主的农田水利建设,挖河、筑堤、修库,对低洼易涝区进行了全面治理。在降水相同的情况下,1955年比1950年水灾面积减少23万亩。到1985年,共治理了9条河流,10条干沟,35条支沟,510条斗沟,3071条农沟;建拦河节制闸(坝)6座,排涝涵闸99座;河道建桥85座,面上建桥7316座,构成四级除涝配套网,效益面积达五年一遇标准的35.68万亩,主要分布在黑河下游的崇礼、韩寨、和店、蔡沟、塔桥、东洪、朱里、东岸、小岳寺、华陂等乡的一部分和大部分。总除涝面积达到36.58万亩,占全县易涝面积65万亩的56%。但全县按五年一遇标准还有涝灾面积44万亩,有待进一步治理。(1)洪涝灾害面积10万亩。分布在北汝河流域和洪河下游,包括黄埠、无量寺、大路李、洙湖、党店等乡的一部分。原因是河内洪水位高持续时间长,坡水受顶托排不出;(2)内涝面积34万亩。其中干沟标准低,面上工程不配套的有3万亩,主要分布在老北汝河流域;干沟、河均已治理,但田间工程未完整配套的约20万亩,分布在黑河中、上游的5万亩、杨河流域约3万亩、杨岗河流域约7万亩、茅河流域约3万亩、零星分布2万亩;县与县排水纠纷成涝的11万亩,分布在上蔡与商水边界的白马沟1.1万亩、练子沟0.5万亩,小南沟0.3万亩、北桃花沟0.8万亩,共2.7万亩。上蔡与项城边界的天蝗沟0.3万亩、北草沟0.2万亩、南草沟0.3万亩、黑河下游3万亩,共3.8万亩;上蔡与平舆边界的南桃花沟0.7万亩。上蔡与汝南边界的小草河、杜沟3.8万亩。

附:重大水灾纪实

一、“六五·七”老王坡分洪纪实

1965年7月上、中旬,上蔡和洪河上游地区,连降暴雨,致使洪河超保证水位行洪。7月10日,党店公社老田寨决口。7月15日,老王坡蓄洪区进洪已接近设计库容(2亿立方米),而水位继续上涨。为确保老王坡蓄洪安全,上级一面调集上蔡民工1300名,配合西平县加固老王坡东大堤,一面令上蔡作好分洪准备。7月17日,组织百尺、朱里、张集、周庄、石桥、湖岗、申庄、五龙、孟尧、邵店、无量寺、黄埠等12个公社,调集民工24400人,由338名县社干部带领,突击抢修分洪工程。至19日,完成顺汝河岭南北向隔堤长10350米,平均堤高2米,顶宽2米,边坡1:2,土方301860立方米。同时,完成堵口7处,扒口5处和行洪区内7个村庄的护庄堤。并抽调县直干部73人,配合公社干部,深入行洪区组织人、畜搬迁。7月20日,当老王坡蓄洪水位超设计0.36米,蓄水量超设计0.56亿立方米时,水位继续上涨,天气预报仍有暴雨。省、专防汛指挥部决定分洪。18点30分在叶寨、何庄之间将洪河南堤炸开,向南开始分洪。分洪路线经叶寨坡、肖坡、祖师庙坡入吴宋湖,再向新北汝河泄流。

为确保行洪安全,又加固隔堤险工3段,长1800余米,签贴芦席和草袋护堤坡长5公里余,并用人工开挖和炸药爆破行洪口12个,放炮496次,用炸药14360公斤,做土方10600立方米。至7月29日分洪结束,历时9天。行洪最大流量约150立方米/秒,分洪总量约5000万立方米,耗资70多万元,保证了老王坡蓄洪区的安全。

二、一九八二年洪、涝灾害纪实

1982年7月至8月,出现3次降雨过程:第一次,7月21日至23日。7月21日,全县平均降雨178.36毫米,洙湖、黄埠、邵店公社分别降雨250、244、209毫米,马埠口雨量最大达296.4毫米,上蔡处副高脊线的北部边缘,新西伯利亚地区有冷空气不断南下,在江淮形成一切变线,又有西南低涡向北移动,形成暴雨。21日至23日,全县平均降雨267.43毫米,五龙、邵店、洙湖、杨屯公社达到330--370多毫米。第二次受9号台风北进的影响,8月2日至3日,全县平均降雨101.45毫米,西洪、洙湖公社降雨量分别为178.8毫米和143.1毫米;第三次出现在8月13日至14日,全县平均降雨70.1毫米,百尺、塔桥公社分别降雨111毫米和101.5毫米。

全县从7月3日至8月20日,平均降水744.5毫米,邵店、洙湖两公社超过900毫米,杨屯、塔桥等8个公社接近或超过800毫米。伴随3次大的降雨过程,上蔡主要河道出现3次洪峰。第1次洪峰在7月21至23日,南柳堰河最高水位达54米(超除涝水位1.58米),北汝河马埠口最高水位52.71米(超除涝水位0.75米),洪河西洪最高水位52.64米(超除涝水位0.94米),洪河贺道桥最高水位46.72米(超除涝水位1.3米)。洪河右岸在西平县于庄后决口,上蔡县组织陈桥、聂坡民工1000人,历时3昼夜方予堵住。8月2日至3日出现第二次洪峰。第3次洪峰在8月13日至14日。南柳堰河张桥13日12时水位52.45米(超除涝水位0.03米),15日4时最高水位54.13米(超除涝水位1.71米),持续7天;洪河西洪,13日16时水位51.77米(超除涝水位0.07米),17日10时最高水位53.13米(超防洪水位0.033米),持续8天;洪河贺道桥13日24时水位45.53米(超除涝水位0.11米),14日22时最高水位46.21米(超除涝水位0.79米),持续7天。

由于雨大水猛,全县大、小沟河水位猛涨,主要防洪河道均接近或超过防洪水位,洪河在西平县于庄决口3处,威胁上蔡;北柳堰河君刘闸等闸门冲坏倒灌,柳沟、九龙沟等漫溢决口,不少村庄被水包围,房屋倒塌,堤、涵、桥、渠冲毁,秋作物普遍上水成灾,部分淹没绝收,是建国以后第二次大的洪涝灾害。

三、“八四·九”洪涝灾害纪实

1984年9月6日4时至10日6时,全县平均降雨240.4毫米,其中降雨量300毫米以上的3个乡(黄埠、邵店、和店),250-300毫米的5个乡(五龙、杨屯、齐海、大路李、党店),200--250毫米的14个乡,150-200毫米的3个乡(韩寨、东岸、华陂)。邵店6-8日3天降雨330毫米;黄埠12个小时降雨226毫米;杨屯12个小时降雨172毫米。由于雨大势猛,上游洪水失控,主要防洪河道出现洪峰。据洪河西洪站观测:9月7日13时河道水位涨至设计除涝水位51.7米,12日16时升到最高水位53.083米,接近防洪水位(53.1米),至17日6时,又落到除涝水位,共超除涝水位233小时;南柳堰河张桥站观测:9月7日0时,河道水位涨到52.42米,达到设计除涝水位。当日13时,涨到54.13米,接近防洪水位,21时,达到最高水位54.383米,超防洪水位0.233米,8日19时,落至设计防洪水位,12日4时,才降至除涝水位,共超除涝水位124小时,其中超防洪水位30小时。

因主干河道高水位持续时间长,虽未决口,但涝水不能排出,又加上遂平奎旺河决口,谢湖沟倒灌漫溢,大量洪水流入黄埠乡境内,部分洪水经九龙沟漫于无量寺乡堰南一带,致使黄埠、无量寺两个乡部分村庄被水包围,粮食、财产被水泡,平地水深1.5-2米。

全县受淹面积154万亩(包括上浸面积),其中成灾107万亩,受灾人口76万人,死亡5人,倒塌房屋12300间,水泡粮食695吨,粮食减产59000吨,棉花减产2355吨,油料减产1725吨。

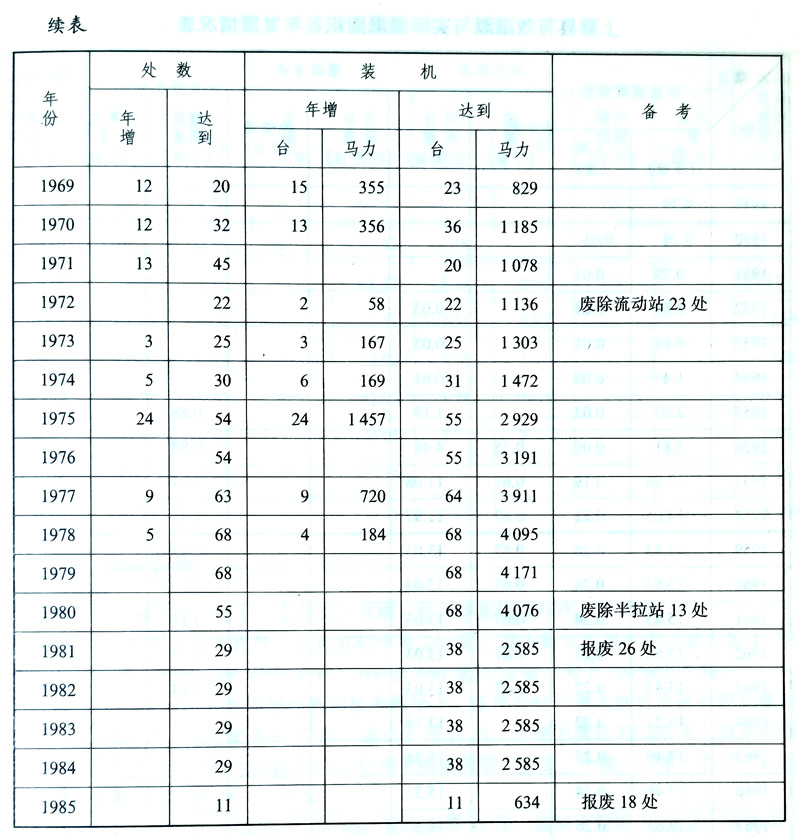

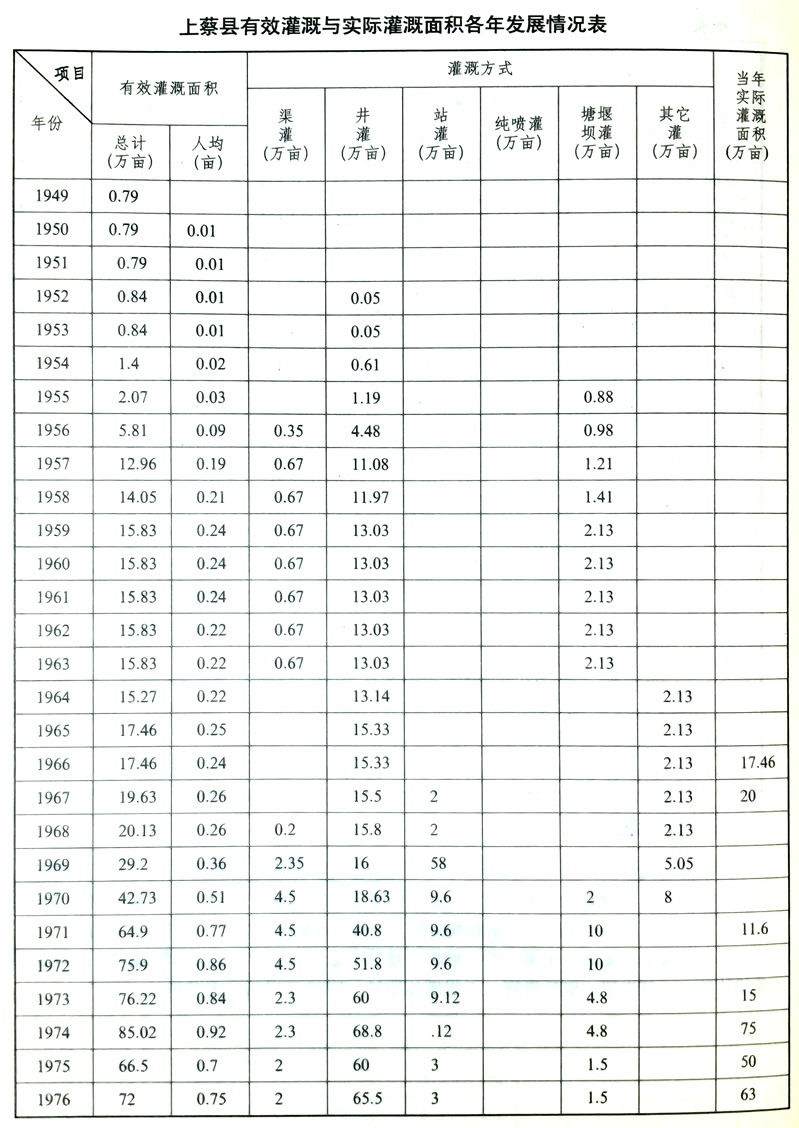

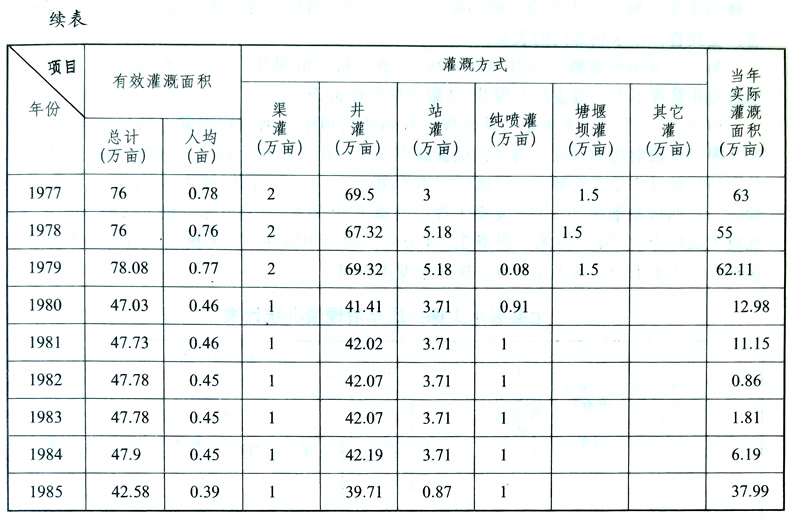

第二节 灌 溉

一、井灌

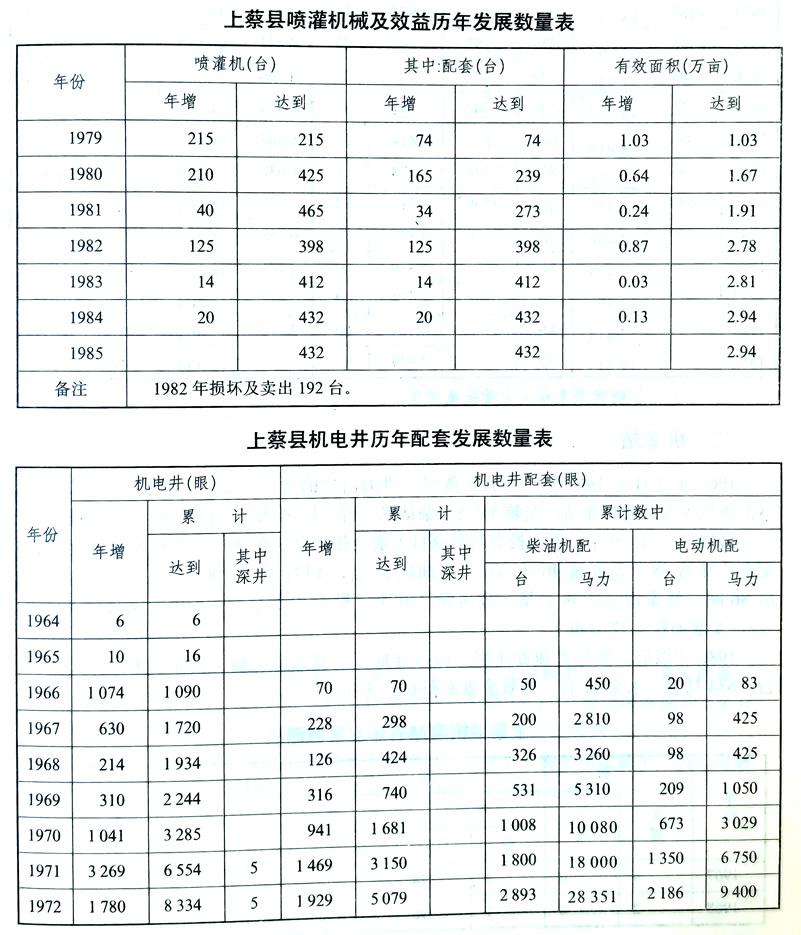

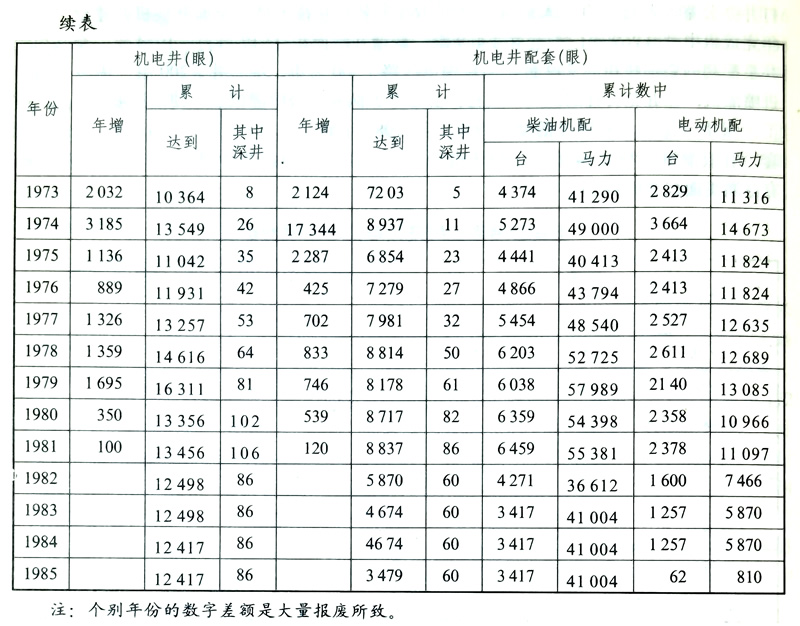

上蔡县的农田井灌基本是从建国后发展起来的。建国初期,井型结构为土井、砖砌井两种,大部分为土井。提水工具为辘轳、撅杆。1949年,全县仅有灌溉面积0.79万亩。1952年,开始打井抗旱,并利用解放式水车。1955年9月引进人力大跑轮弓式打井法(即“五六”打井法),首次施工下泉井。1956年冬引进动力式水车,开始推行吊盘井(即大口砖井)。1962年使用火箭锥打井法,打这种井进度快,出水量大,可以满足机械抽水,当时将这种井命名为机井。1964年4月,改火箭锥为大锅锥。1966年1月,县成立打井办公室,购进一百套大锅锥,培训160多名打井技术员,全面开展机井建设。1971年完成机电井3269眼;配套井1469眼,新增井灌面积22.17万亩。1974年,全县用于井泉配套的柴油机组达249台,架设输电线路1300公里,配套井2200眼。1979年春引进喷灌机,在五龙公社的班阎、刘楼、五龙等大队建一级喷灌试点。使用灌喷机省水、省工、保土、保肥,有明显的增产效果。到1985年底,全县有喷灌机432台,并全部配套,有效灌溉面积2.94万亩。有机电井12417眼(其中深井86眼),配套井3470眼,有效灌溉面积39.71万亩。

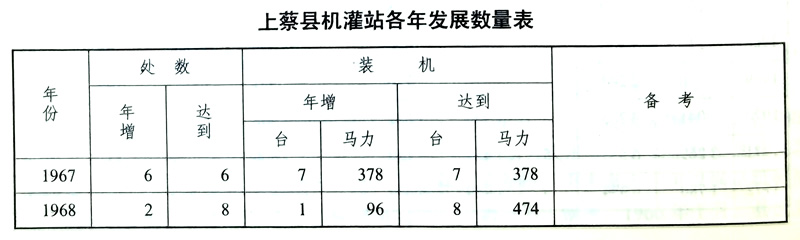

二、机灌站

1966年3月至1967年,先后在汝河、洪河沿岸的新庄、王营、陈桥、下地韩、孟赵、塔桥等6处建机灌站,安装54马力柴油机7台,12寸水泵7台,进行提水灌溉。

1968年至1979年,国家投资与群众自筹资金相结合,在洪、汝等9条河流沿岸建设配套机灌站68处,安装40马力以上柴油机68台,4171马力;“8-20”水泵79台;建机房86间,修渠道172.39公里,建筑物350座;投资382万元(其中国家投资183万元),实灌面积4.72万亩。

1980年以后,实行管理责任制。1985年底,全县保留完整的机灌站11处,装机11台,634马力,水泵11台,有效灌溉面积0.87万亩。

三、自流灌溉

上蔡县自流灌区,位于宿鸭湖灌渠一干渠的下游,横贯北马肠河以北,上蔡到洙湖公路以南的杨屯、洙湖两个公社的15个村(杨屯2个、洙湖13个),设计灌溉面积3.8万亩,工程配套面积1.4万亩,实际灌溉面积1万亩(杨屯0.2万亩,洙湖0.8万亩)。

由于自流灌区地处一干渠下游,原供水量就不足,又加上上游汝南境截水,因而灌溉效益甚微,干群失望,放松管理,工程破坏殆尽。1980年以后再无利用。

四、肥水利用

肥水,俗称苦水、碱水,多分布在县境一些古老集镇或村庄。

据1972年7至8月普查,全县有肥水井248眼,其中每立方米水中含硝态氮15至50克的149眼,50至100克的80眼,100至200克的16眼,大于200克的3眼。

1972年,在河南省地理研究所的技术指导下,东岸公社东岸大队首次进行肥水灌溉试验。至1976年,共打肥水井17眼,建小水塔14座,修地下管道10200米,灌溉面积达3500亩,占全大队耕地面积70%,获得了明显的增产效果。小麦、玉米、谷子、高粱等作物,一般每亩增产50-125公斤。

1976年底,全县共打肥水井190眼,建小水塔69座,铺地下管道10公里,硬面渠9公里,土渠43公里,肥水灌溉面积达到3500亩。但由于在开发利用中缺乏科学态度,造成部分社、队高投资低效益,至1977年以后,全县基本上停止了肥水的开发利用。

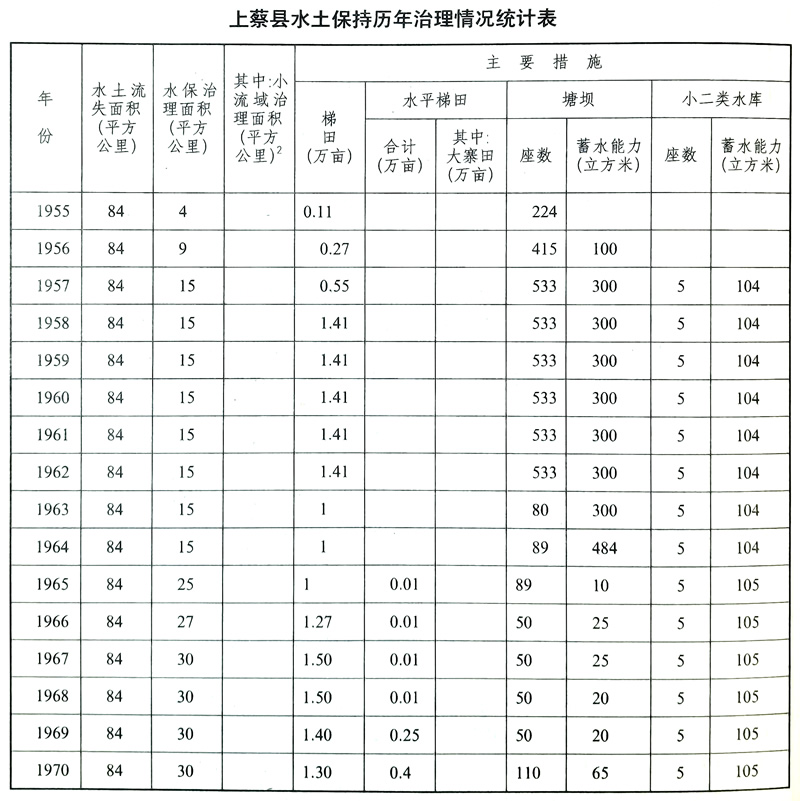

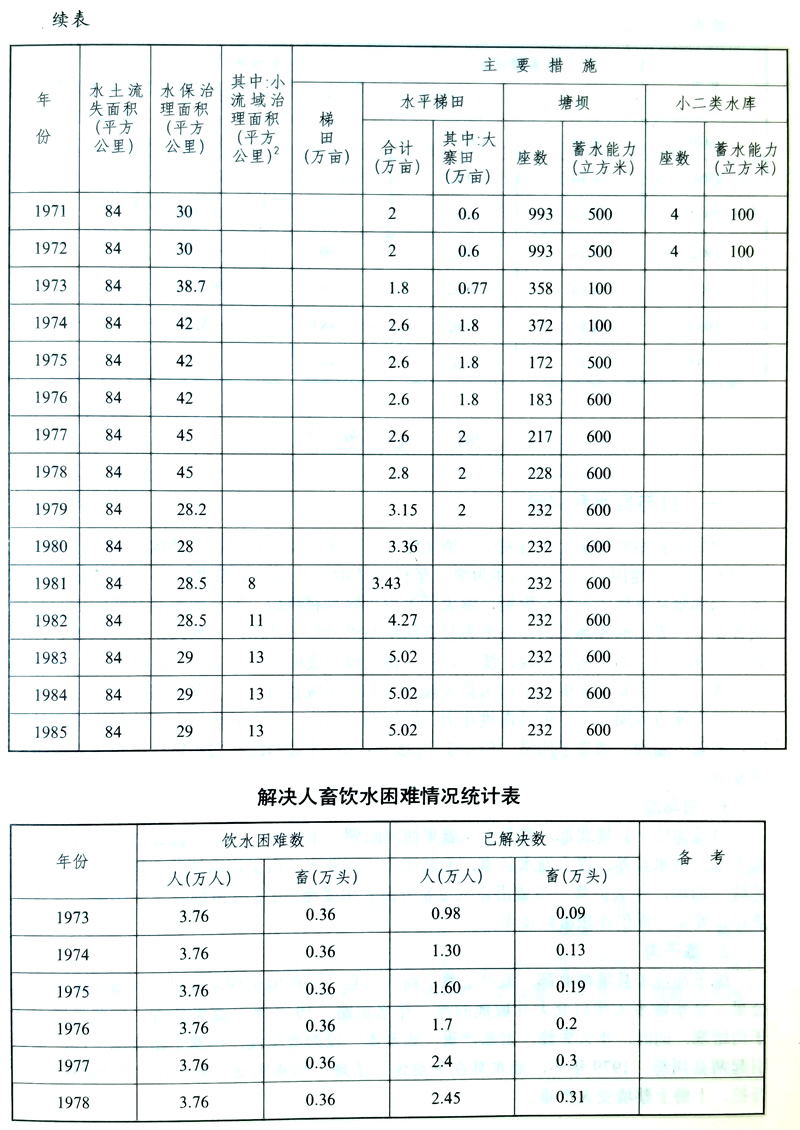

第三节 水土保持和综合治理

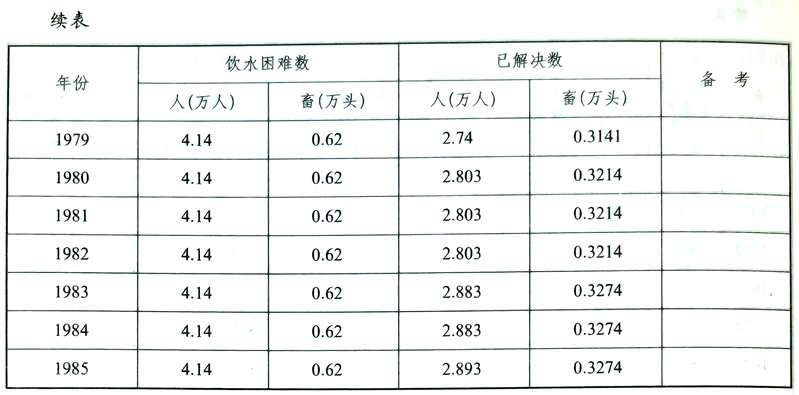

位于县城西的芦岗南北蜿蜒45华里,包括邵店、城郊、城关、大路李、西洪、百尺6个乡,160个村庄,10.1万亩耕地。其间缓坡起伏,涧壑纵横,每逢雨季,岗水下注,水土流失严重;稍遇干旱,禾稼萎枯,人蓄缺水。岗岭人民深受其苦。

岗区共有水土流失面积84平方公里。1954年,首次在城郊的麦仁、绳李村拦河筑坝,控制水土流失。1956年至1957年贯彻以蓄为主的方针,采取沟沟打坝、节节截流,兴修小水库、塘坝、土布袋、地边埂、建设梯田、植树、种草等综合治理措施,成绩显著,受到省、地水利部门的表彰。

为了发展岗岭灌溉,1971年至1985年底,打机电深井106眼。配套86眼。后因出水量差和管理不善,报废机电深井20眼和配套设备26台。

1974年7月,县委决定,从黄埠公社新庄村引南汝河(宿鸭湖上游)水入北汝河,至马埠口村西南建闸设站,再经四级提灌引水至杨楼(岗岭制高点),进行灌溉。当年12月上马,经过3年多的努力,完成了引水上岗一、二、三、四级硬化干渠,一、二级站配套,三、四级站前池和1--6支渠工程。共做土方50.67万立方米,砌方2.68万立方米,混凝土及砼方1174立方米,投资237.4万元。但由于深井工程不配套,管理跟不上,效益很差,引水上岗工程半途而废,迄今未发挥作用。

附:水利纠纷

一、县与县水利纠纷

边界水利纠纷历史上多有发生。清光绪二十五年(1890)曾在上蔡沟立碑文作为解决纠纷的依据。建国后,反对以邻为壑,坚持团结治水和上、下游兼顾、小利益服从大利益,局部服从整体的方针与原则,解决了不少边界水利纠纷。如与商水县有纠纷的汾河流域青龙沟、界沟河和孙季沟,与平舆县有纠纷的洪河流域茅河、上蔡沟、团结沟等处,在省、地领导下,两县达成协议,统一口径,得到较彻底的治理,基本上达到五年一遇的除涝标准。同时也基本上拆除了商水县天坡边界围,项城县白马沟、北草河、中草河、南草河、芦沟等边界围,和平舆县南桃花沟、洪河西上蔡沟、汝南县张楼乡北汝河两岸等地界围,消除了隔阂,增进了团结。但止于1985年仍有-13处纠纷未得到解决,影响农业生产的发展。

1、白马沟

白马沟位于县境北部,发源于华陂集西鸿隙湖,系汾河一支流,流经上蔡、郾城县界和上蔡、商水县界,进入商水县境,于董庄北注入汾河。由于该沟涉及3地3县,长期缺乏统一治理,年久失修,造成沿岸约2.8万亩农田受淹,1.8万亩绝收。多年来,排水矛盾经常发生,现仍在积极解决中。

2、练子沟

练子沟位于县境西北部,流经上蔡、商水两县。上蔡境长约4华里,流域面积6平方公里,是华陂乡大明村北大片坡地的唯一排水出路。1967年,商水县雷庄村将其境内练子沟堵塞,同时,年久失修,淤塞严重,焦寨南一段沟身窄浅,阻塞上游坡水下流,不断引起两县纠纷。1979年冬,商水县在下游做了治理,但唯距交界处约1公里地段迄今不开挖,上游上蔡境受灾严重。

3、小南河

小南河位于县境东北,发源于朱里乡赵庄南,于商水县白寺乡营子李村东入界沟河。1979年前,由于汾河和界沟河未治理,排水无出路,上下游屡有纠纷。1980年界沟河治理,上蔡正积极为治理小南河请求省水利厅予以解决。

4、谢胡沟

谢胡沟系南柳堰河一支流。全长18公里,流域面积62平方公里,全在遂平境。“七五·八”洪水袭击后,遂平县已将左堤修复牢固,而接近上蔡境的右堤迄今未修,每遇汛期大水,南柳堰河(遂平叫奎旺河)洪水,即经此倒灌外溢,沿堤脚平地而下,先淹上蔡黄埠乡,后淹汝南张楼乡,一片汪洋,受淹耕地约5万亩,造成严重纠纷。

二、县内水利纠纷

1、东沙沟。涉及崇礼、杨集两乡。1978年至1982年,两次经县解决,桥、闸已建好,但土方工程迄今未开工,受灾面积1万亩。

2、洪河青龙沟。涉及塔桥、洙湖两乡。上、项公路北丁坡水流入青龙沟,沟断面小,严重阻水,受灾面积约8000亩。

3、三李沟、青龙沟。涉及洙湖、杨屯两乡。1976年,洙湖在三里村修路抬高路基,又在青龙沟上建一阻水小桥,汛期淹没杨屯耕地2500亩。经县多次解决,但洙湖乡强调草河问题未解决,不接受调解。