第二章 文学艺术

第一节文学创作

秦丞相李斯著《谏逐客书》,西汉文士桓宽著《盐铁论》,西汉丞相翟方进著《奏罢红阳侯立党友书》,北宋理学家谢良佐著《上蔡语录》,南宋丞相朱胜非著《闲居录》,明李逊学著《悔轩集》,清理学家张沐著《前川楼诗文集》,民国张吟塘著《天真诗钞》等,均为传世佳作。

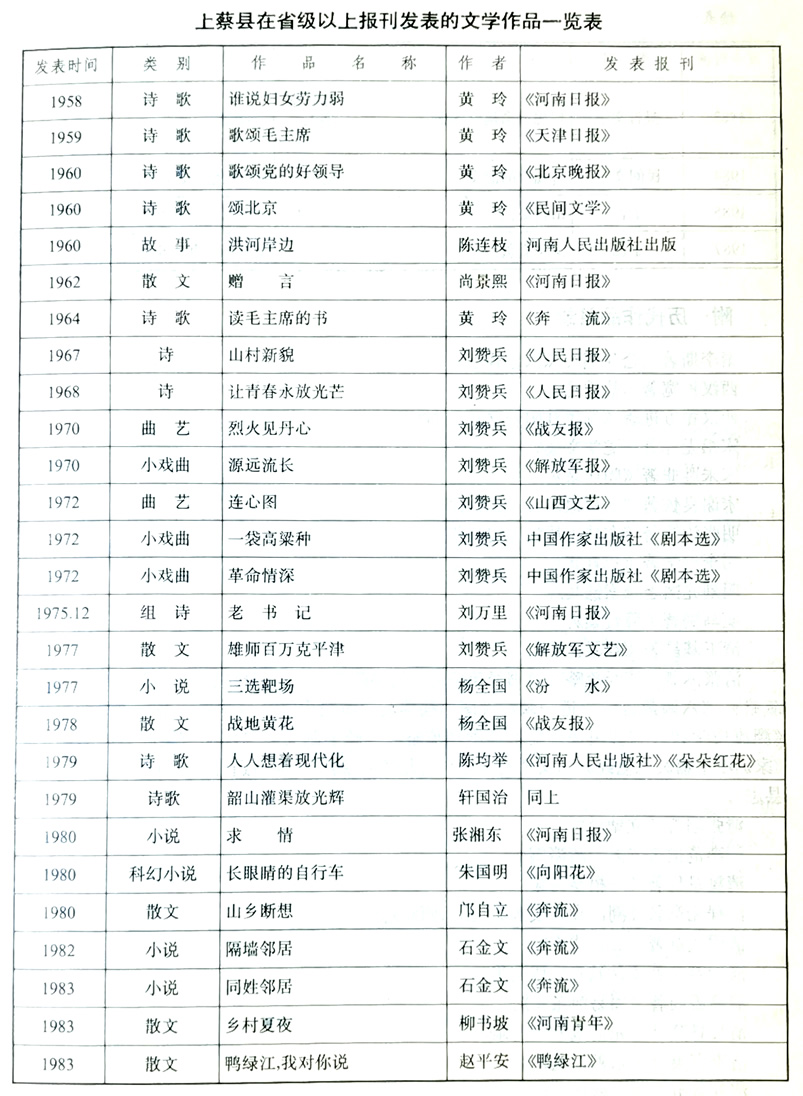

建国后,农民诗人黄玲从1958年起,共创作诗歌约1700余首,在全国性报刊上先后发表 30多首。中共十一届三中全会后,专业和业余文学创作空前活跃。业余作家刘玉峰著《山村复仇记》、《少年复仇记》发行全国。农民作者石全文创作的《隔墙邻居》、《同姓邻居》先后在《奔流》杂志上发表。1981年教师任保恒、王国振业余创作的新编历史剧《三传圣旨》,获省演出一等奖、剧本创作奖。1982年至1985年在地区文化局主办的《戏曲初选》上,先后发表了上蔡县作者创作的剧本8个,在省级以上报刊发表文学作品 30 余篇,在地区级刊物上发表46 篇。1985年上蔡县文化局荣获地区戏剧创作组织辅导奖。

附:历代作品目录

秦李斯著《仓颉篇》、《谏逐客书》。

西汉桓宽著《盐铁论》。

西汉翟方进著《奏罢红阳侯立党友书》。

宋祖无择著《龙学文集》。

宋朱胜非著《闲居录》。

宋谢良佐著《上蔡语录》、《论语说》。

明张汝钦著《左传玉屑》、《鸡鸣集》。

明李逊学著《悔轩集》。

明刘光国著《索镪集》。

明马剔著《蓍台集》。

清王基昌著《经墨论墨》。

清张沐著《诗经疏略》、《书经疏略》、《周易疏略》、《礼记疏略》、《春秋疏略》、《四书疏略》、《六谕敷言》、《道一录》、《图书秘典》、《游梁讲语》、《学道六书》、《为学次第》、《溯流史学钞》、《前川楼诗集》、《孝经疏略》、《疏书制义》、《戊戌京集》、《搜旧杂文》、《家训小品篇》、《童经》、《女训》、《通俗女儿经》,编纂《河南通志》、《开封府志》、《上蔡县志》。

清张瑞著《立壁录》。

清李范世著《大学疏略辩》。

清冀景隽著《一梧亭诗集》。

清程元章著《溯洛堂诗文集》、纂《西湖志》。

清程庆章著《心害浅说》。

清程温栗著《存城先生诗文集》。

清葛孟周著《周易海萤集》。

清吴景亮著《先贤箴歌训言录》。

清李育英著《乐善堂遗稿》。

清刘景范著《春秋摘要》。

清盖名扬著《周易利用》。

清冯树萱著《西山草堂文集》、《蓍城吟稿》。

清李杰英著《菌塘诗草》。

清陈葆庆著《南溪草堂文集》。

清李世英著《南苑诗钞》。

清程海绫著《立雪山房诗稿》。

清郑新邦著《春秋补遗》。

民国郑淑栋著《日记录》。

民国李益清著《益不能斋集》、《毛诗讲义》。

民国张吟塘著《天真诗钞》。

第二节 戏剧曲艺

一、戏剧

全县有豫剧、曲剧、越调、河北梆子、二夹弦、罗戏、卷戏等7个剧种。建国前的戏曲演唱班子称戏班,分“龙虎班”、“共和班”、“玩会班”及“窝班”4个。建国后,剧团组织形式有职业剧团、半职业剧团、业余剧团3类。

〔豫剧〕俗称梆子戏,在县境流行最广。民国年间,影响较大的梆子戏有南街庆丰班(属龙虎班)和梁庄窝班。比较有名的演员有王琳(女)、李雨、刘法印(艺号垫窝)、王桂英等。其中王琳、刘法印等精湛的表演艺术,犹为群众所称道。全县剧团演豫剧者在三分之二以上。

〔曲剧〕俗称曲子戏,清末流入上蔡。曲剧演唱者平时演地摊戏,元宵灯会期间,乡间踩高跷、撑旱船的常唱曲子戏。民国25年(1936)以后,始搬上舞台演出。流行剧目有:《三娘教子》、《高文举中状元》、《许状元祭塔》等。建国初期,曲子戏班遍布乡间。至1985年,全县农村业余剧团中有32个属曲剧剧种。

〔越调〕又名四股弦戏。此戏重唱功,唱腔节奏明快,是上蔡群众喜爱的剧种之一。80年代,无量寺乡吴宋村越调戏班较有名声,经常出外演唱,颇受好评。

〔河北梆子〕又名翻调,也叫京梆。民国23年(1934)流入上蔡的河北梆子戏班,被县城地主豪绅收留,改称为上蔡三街班(属共和班)。主要演员有金小霞、尚双林等。此戏以表演艺术精湛、善演武功戏而盛誉一方。代表剧目有《拾玉镯》、《斩颜良》、《大劈棺》等。建国后的1956年成立河北梆子剧团,1985年撤销。

〔罗戏、卷戏〕因两个剧种相近,故称“锣卷戏”,其伴奏乐器以唢呐为主,以笙笛相和,加以锣、钹、鼓、梆子。清初在县内盛行一时。建国后,黄埠乡黄埠集一带尚有演唱的,现已绝迹。

〔二夹弦〕何时传入上蔡不详。建国后,还有邵店、黄埠、东岸、蔡沟等乡群众组织二夹弦戏班,进行演唱。

二、曲艺

上蔡县境内流行的曲艺种类有:河南坠子、评书、道情、大鼓书、山东快书、山东柳琴、三弦书等。影响较大的代表曲目有:《济公传》、《杨家将》、《大红袍》、《小红袍》、《包公案》、《施公案》、《大八义》、《小八义》、《水浒传》、《海公案》、《刘公案》、《红岩》、《烈火金钢》、《渡江侦察记》等。

〔河南坠子〕传入上蔡有百余年历史。多为一人自拉自唱,也有一人演唱,一人伴奏的。该曲艺唱、白交替,通俗易懂,为广大群众所喜爱,是县内城乡主要流行曲艺品种之一。

〔评书〕俗称说评词。建国前后,县内知名评词艺人有王占元、张德英、姬克文等。评书道具极为简单,一桌、一凳、一块方木即可表演。其主要曲目有《济公传》、《三国演义》、《水浒传》、《施公案》等。

〔道情〕又名仙戏。何时传入上蔡,无可考。演唱者甚少,只有县人董木能演唱。道情以道情筒为主要道具。其筒以直径10公分的毛竹制成,长4尺,用油布裹之,筒口张一薄皮革或猪水脬。演唱者将筒夹于左腋下,右手击筒,自拍自唱。前奏曲多为五鼓三板(又叫凤凰三点头),没固定板式。

〔大鼓书〕何时传入上蔡无可考。在县内流行的大鼓书有豫南大鼓和梨花大鼓两种。其道具为一鼓一板。豫南大鼓演唱者左手持简板,右手敲鼓进行演唱。梨花大鼓则左手持月牙板,右手打鼓。唱调各自为派,无一定规范。1976年传统曲艺开放以后,很多新生曲艺人员多习大鼓书。著名演员有徐万长、刘学枝等。

〔山东快书、山东柳琴、三弦书〕这三个曲种,是文化大革命时期传入上蔡县的,多为曲艺团体所演唱。

第三节 音乐舞蹈

一、民间歌曲

民间歌曲是劳动人民长期在社会活动中,创作和不断完善起来的文学与音乐综合艺术。流传的民歌,绝大部分是县内劳动人民世世代代创作并演唱的,也有一少部分是从安徽省、河南省固始县传唱过来的。1981年,县文化馆组织人员对县境流行的民歌,进行了广泛搜集,共搜集民间歌曲130首。形式有灯歌、小调、劳动号子、宗教歌和叫卖歌五种,在音节上有四节、五节、六节、七节四种;在调式上有宫调、角调和徵调3种;在曲式上有上下两句半、三句、三句半、四句、五句和六句七种。

县文化馆于1981年7月至8月,在民歌普查基础上,编印了《民间歌曲集成》,其中《一人一马一杆枪》、《十绣》、《五姊妹梳头》和《洗彩裙》等四首民歌,载入《中国民间歌曲集成·河南卷》。

二、舞蹈

上蔡县民间舞蹈有:龙灯舞、狮子舞、老虎舞、高跷、旱船、竹马、肘歌、二鬼板跌、老鹰叼蛤蜊、扁担轿、担经舞、龟舞等等。这些舞蹈因具有鲜明的民族风格和地方特色,群众基础好,故发展广泛,世代流传。农历每年正月十五日(元宵节)前后夜晚,在城乡街道、广场演出。

〔龙灯舞〕明朝传入上蔡。此舞一般为15人,斗球者1人,龙头龙尾各1人,龙身12节,每节1人。主要有盘龙头、盘龙尾、二龙戏珠等动作。

〔狮子舞〕 清朝传入上蔡。演出时,5人参加,狮子两只,每只二人,大头罗汉一人导舞。其舞蹈动作有舔毛、搔痒、打滚、跑圆场、跳跃、爬桌子、过天桥、滚绣球等。

〔高跷舞〕俗称踩高腿。清代传入上蔡。高跷舞者人人脚绑高一米左右带蹬的木腿,扮演为戏剧中人物,来往走动演唱。主要有扑蝶、拉犟驴、扁担轿等形式。其中以拉犟驴动作最受观众欢迎。表演时,1人扮女子骑驴,1人赶脚,跳跃旋转、板双叉等。

〔竹马舞〕清朝传入上蔡。一般为5人合舞,即马小1人,骑马者4人(化装为生、旦行当)。骑马者在马小舞蹈动作引导下,变化队形。主要有斜一字、二龙出水、龙摆尾、单十字花、双十字花等。竹马是先舞后唱,唱词不固定,并有乐队伴奏。

〔旱船〕 清朝传入上蔡。3人参加演舞,即老生1人,小旦2人。老生手持船篙作撑船状,俩小旦各坐1花船,随撑船者的动作不断变化成跑圆场、三角形和一字形等。演唱的主要是戏曲选段,有乐队伴奏。

〔老虎舞〕为3人合舞,1人扮猎人,二人扮老虎。猎人作各种打虎动作,饰虎者作各种活动,如扑虎、窜毛、上山、翻桌子等。老虎舞是县内民间以武术表演为主的舞蹈。

县内民间舞蹈系群众自发性组织的娱乐性活动。群众自动结合,组成玩会班,如老虎会、龙灯会、狮子会等。会首负责筹集会资、监制、保管道具和组织演出活动。建国后,改由生产队或一村群众协同承办。县文化馆于1980年、1985年、1986年农历正月15日前后,在城关举行民间舞蹈调演,为普及提高起到推动作用。

第四节 杂技魔术

建国前,县内善表演杂技、魔术者不多。一些古庙会上玩“刀山”的,乡村或城镇街道上搭地摊玩杂技魔术的多是外地艺人。

建国后,杂技魔术事业发展较缓慢,无专业杂技魔术团体。1980年以来,农村业余玩杂技魔术者日渐增多,但规模较小,少者1人,多者3人至5人。大部分演技不精,只有五龙乡王洪杂技队,演技较高,规模较大,其表演的主要节目有:顶碗、走钢丝、蹬技、顶技等,深受广大观众欢迎。截止1985年底,全县杂技魔术班发展到27个。

第五节 书法 绘画 摄影

一、书法

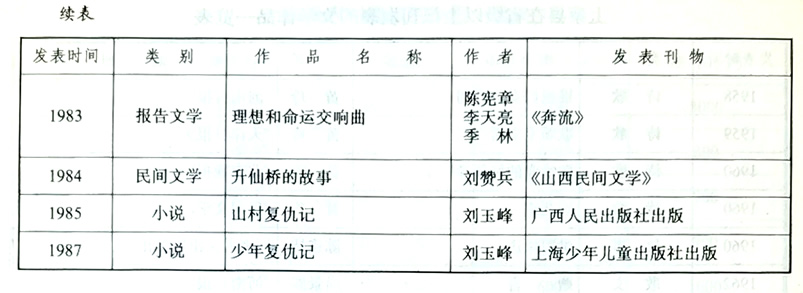

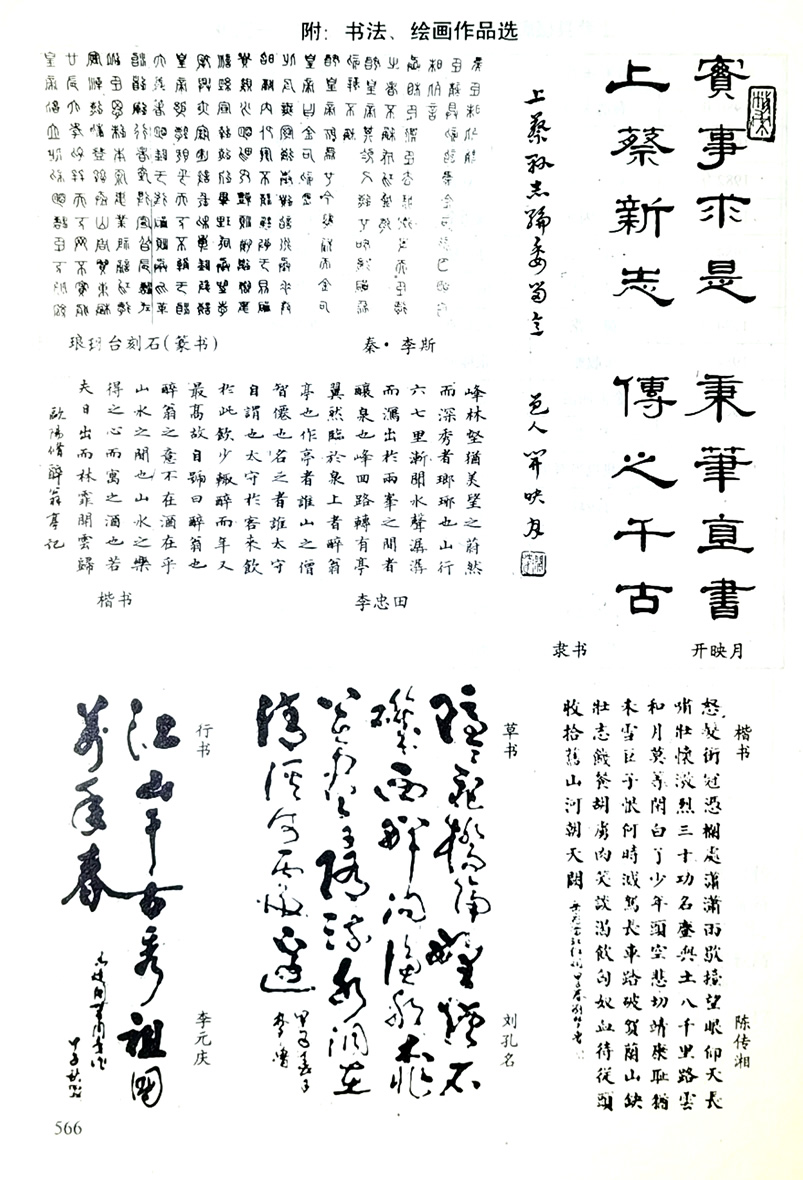

上蔡书法艺术具有悠久历史。秦相李斯书写的《峄山刻石》、《泰山刻石》、《琅邪台刻石》等为祖国书法瑰宝;探花程元章熔苏、黄、米、蔡四家书法为一体,其书法之精美可入神品。还有清代贡生李世英,民国时期李华庵、赵克明、刘子襄等均为后人留下了珍贵的墨迹。建国后,从事书法创作者逐年增多,涌现出许多书法新秀。如开映月(女)、陈传缃、刘孔名、李元庆、陈子贞、殷自立等。1965年开映月的仿宋小楷由省送日本展出。1984年2月,陈传缃参加省举办的中原书法大赛获三等奖。1985年,刘孔名等10人参加地区书法大赛,刘孔名、李元庆、陈传缃获一等奖,殷自立、陈子贞获二等奖。

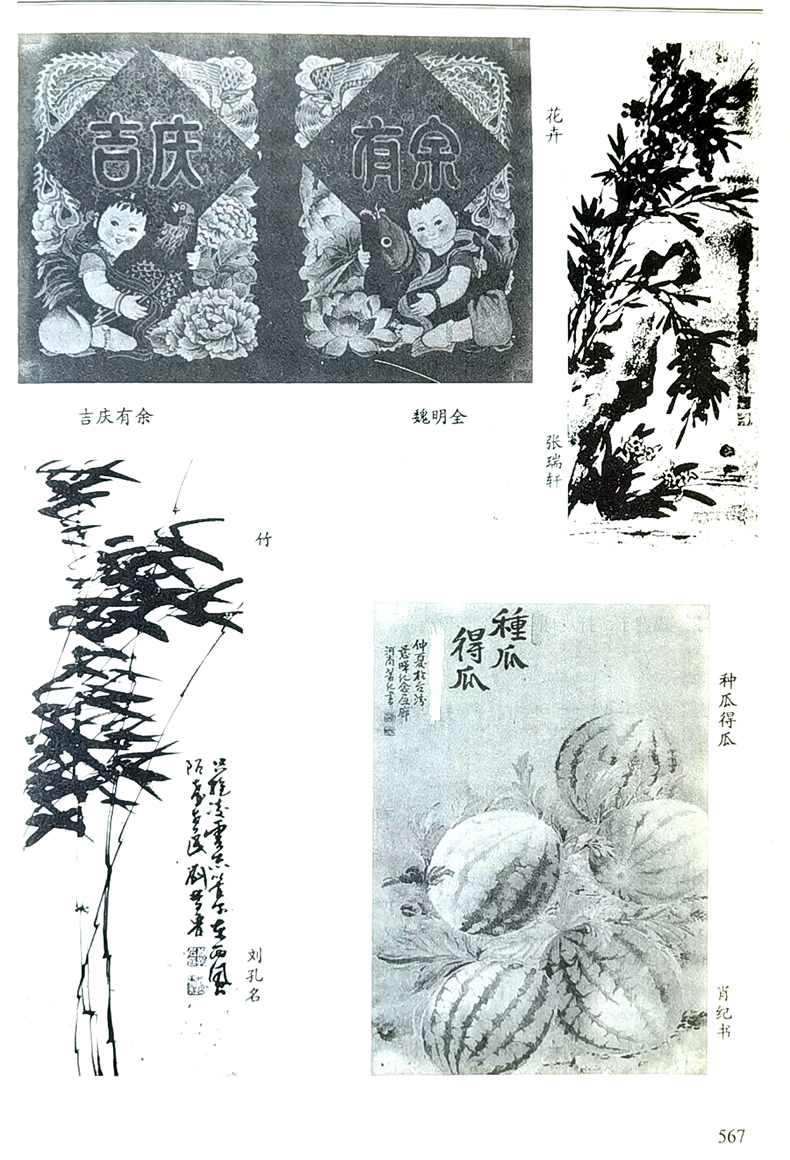

二、绘画

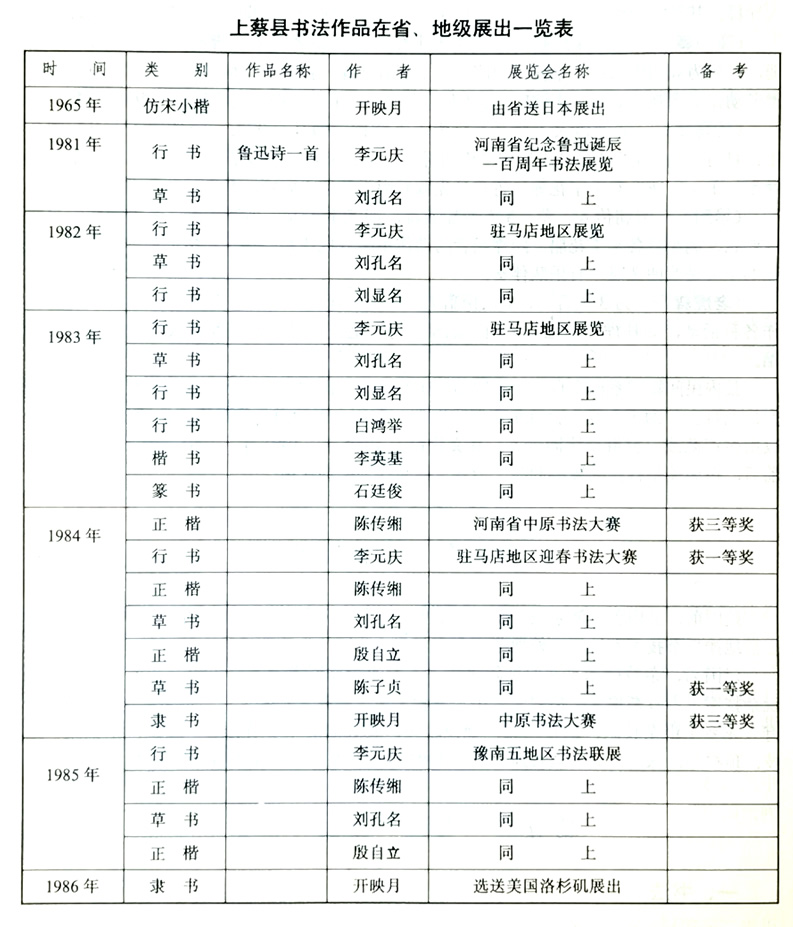

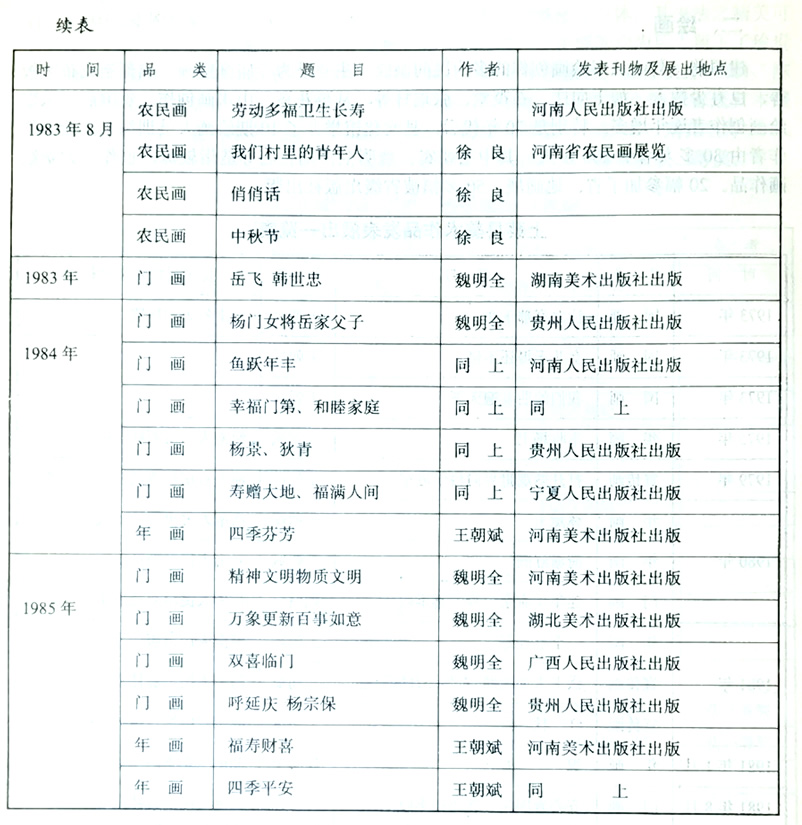

建国前,县内从事绘画创作的多为民间画匠,主要是为寺庙画壁画,或刻制花布印板等,也有少数人,如王向庄、石茂堂、张瑞轩等,从事花鸟、山水画创作。建国后,从事绘画创作者逐年增多。特别是70年代后,县文化馆举办了10期绘画人员训练班,绘画创作者由30多人增至200多人,其中王朝宾、魏明全、刘孔名等造诣较深,创作了大量绘画作品。20幅参加了省、地画展,50多幅被省级出版社出版。

三、摄影

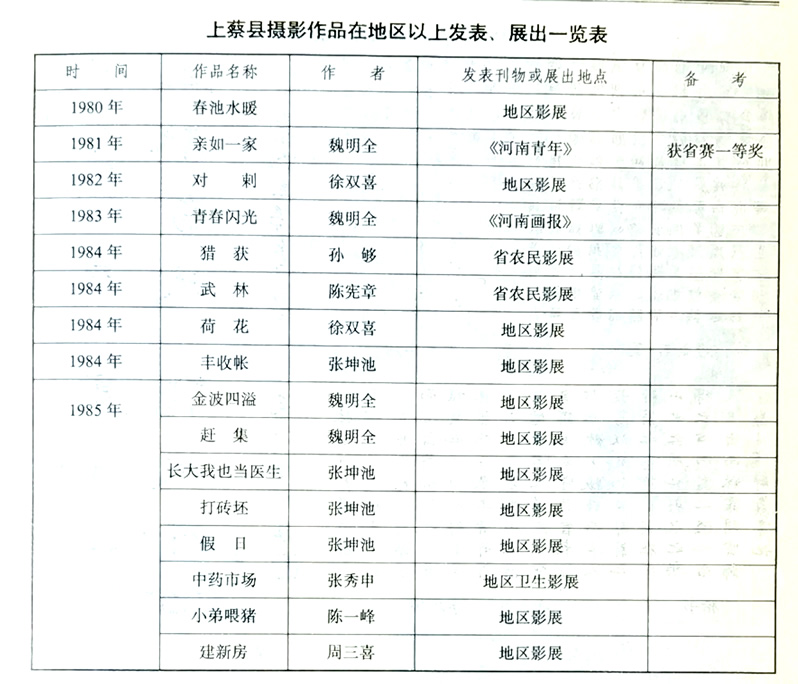

建国前上蔡仅有几家照像馆,主要照人物像。建国后,除国营照像馆外,县委宣传部、工会、文化馆、公安局、检察院、法院、武装部、科委、防疫站等机关团体陆续配备了照像器材,为业务工作服务。中共十一届三中全会后,摄影事业迅猛发展,机关团体、个人照像设备大量增加,除服务性摄影外,还增加了艺术摄影的内容。上蔡摄影技术较高的有魏明全、徐双喜、张光华、高牛等。1984年10月,全县有52幅摄影作品在地区展出,并获三等奖。至1985年底,上蔡摄影作品在省地级展出51幅,其中省级展出17幅,地级展出34幅。

第六节 民间工艺

建国前,上蔡传统民间工艺制作种类很多,有纸扎殉葬品社火(纸马、纸车、经楼、阴宅等)、泥塑神像、制布老虎、做猫头鞋、刺绣、吹糖人、剪纸、印花布、雕花核桃扣等。东岸雕花桃核扣(东岸乡的大苏庄、小苏庄、小袁庄、柴庄等村)久负盛名,在只有小拇指头肚大的桃核面上,雕刻上古钱,蜂窝、猴头、盘丝、老寿星等图案花纹,甚至刻上七律诗一首,制作考究,经久耐用,故历年广销不衰,除在本县销售外,还远销东北三省以及广东、广西、湖南、湖北、浙江、安徽、济南等省市。

第七节 民间游艺

县内民间游艺多种多样,丰富多彩。这些游艺有锻炼身体的,有增益智力的,有偏重娱乐的,还有多种功能兼有的。参加这些游艺活动的大多是青少年,也有少数壮年人。由于这些游艺形式简单,趣味性强,且不受场地限制,故深受广大群众欢迎。这些游艺带有季节性,也有跨季或全年可玩的。现简要分述如下:

春季:放风筝、捉迷藏、丢手巾、跳绳、风葫芦;

夏季:下地棋、散班(丢楝子)、垒瓜园、斗蟋蟀;

秋季:滚铁环、打瞎驴、老鼠钻十二洞、砍羊羔、挑兵、跳脚;

冬季:踢毽子、打皮球、斗鸡、开交、抓子、踢瓦片、踢沙包、撞砖等。