第十九章 东岸乡

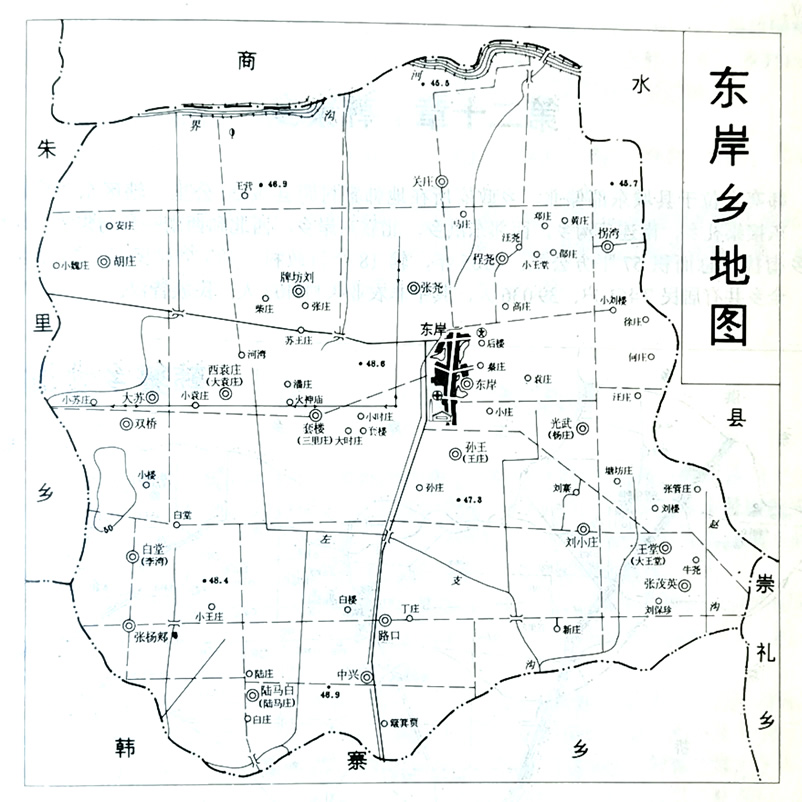

东岸乡位于县境东北边陲,乡政府所在地东岸集距县城36公里。辖区呈正方形,东与商水县搭界,西与朱里乡接壤,南与韩寨乡相连,北与商水县隔界沟河相望,总面积68平方公里。1985年,辖21个行政村,306个村民组,68个自然村。全乡共有居民9967户、49092人,其中非农业人口521人,除回族3人外,余皆为汉族。

该乡清初属东官里,民国20年(1931)划全县为9区223乡镇时属第六区,区署设在东岸,民国30年(1941)取消区署,设全县为17乡镇时为东岸镇;1949年底解放,建立民主政权时属第十区,区政府设在东岸集;1956年撤区分为两个中心乡,1958年成立东岸人民公社,1961年重建东岸区,下辖4个小公社,1962年撤区并社,仍为东岸公社,1983年改社为乡。

该乡地势中间高、四周低,平均地面高程约50米,境内无较大河流,唯界沟河流经北部边界,杨河从该乡发源,另有4条较大的沟渠。

经济以农为主。土质多为灰两合土和粘质厚覆黑老土、壤质厚覆黑老土及少量砂礓黑土、浅位少量砂礓黑土,另有少量壤黄土。主种小麦、大豆,兼种棉花、芝麻、油菜,其它经济作物亦可种植。建国前,这里农业十分落后,粮食产量低,人民生活极端困苦。建国后,在党和人民政府的领导下,改变了生产条件和耕作制度。先后整修治理了界沟河、杨河,开挖了四条较大的沟渠和如网状的地头沟,解除了洪涝的威胁。农田灌溉主要靠井灌,有效灌溉面积约占耕地的五分之二以上。1968年,该乡在东岸大队建立了一个“东方红农业科学实验站”,在新品种的培育和优良品种的推广方面起了重要作用。这个实验站的事迹曾在《河南日报》、《人民日报》、《解放军报》、《红旗》杂志上作过报道,引起了国内很多省、地的注目。1975年在东岸集开发了肥水资源,使该地的农业产量迅速增加,历年来多次受到上级的表杨。同时,农业机械化程度不断提高,到1985年,全乡拥有农业机械总动力4600马力,因而减轻了劳动强度,提高了农作物产量。是年实有耕地77644亩,粮食总产14603.5吨,人均粮食近600市斤。

乡建有机械厂、综合加工厂、面粉厂、林场等乡办企业。机械厂生产的打米机质量优良,除在本省销售外,还远销陕西等省。桃核扣是东岸乡西部一些村庄的传统手工艺制品。本品系用一种名为扣桃的核经过精工制作而成,物美价廉,销路很广,是该地区人民家庭副业之一。

该乡历来是县境东北边区的文化教育中心,文教事业发展较快。东岸集上设立的高中、初中,教学质量较高,临近的崇礼、韩寨、朱里等乡以及商水县等地前往求学的人数颇多。到1985年,全乡有中、小学23所,教职工434人,在校学生9264人。乡有卫生院一所,医护人员11人,病床27张。有21个乡村诊所,42名乡村医生。乡有文化站、广播放大站、电影队、影剧院,虽地处偏僻,文化生活也很活跃。

该乡有通往县城的柏油公路,交通方便。

乡政府驻地东岸历史悠久,因其原址位于洄曲故道东岸而得名,是县境东北部紧靠商水县的一个大集,又是过去周口至汝宁府大道上的一个重要客舍。东岸集南头原有祥符寺和万佛塔(因塔上有万尊佛像而得名),传为明时所建。每年农历三月三日,四方数百里远近的香客前来朝拜者数以万计,盛况一直延续到解放初期。1952年佛像运走,1969年万佛塔被拆,古会盛景从此不见。建国前,东岸是县内建庙宇最多的地方,南街有二郎庙,西街有火神庙、圣人庙(孔庙),东街有三官庙、人祖庙,北街有东岳庙、天爷庙、祖师庙,北关有蚂蚱庙等,这些庙宇至今已不复存在。建国后,在党和人民政府的领导下,该集旧貌换了新颜,朱里至东岸公路的修通,给东岸集带来了新的生机,主街道南北大街长约五华里,两旁各业争荣,影剧院矗立于十字街南边。乡设有百货、供销、粮食、食品、金融、税务、卫生、学校等部门,还有大批个体商户来此营业。每单日逢集,集市吞吐量很大。

光武台为新石器时代河南龙山、山东大汶口等古文化遗址,现已列为省重点文物保护单位。