第一章 人口历史

第一节 人口变化

明万历二十一年(1593),全县人丁为26209丁。根据周源和《清代人口研究》(中国社会科学1982年第二期)推算的每丁为4.99人,当时人口约为130783人。

明末清初,战乱频繁。清康熙二十年(1681),全县人丁减至23624丁,全县总人口减至117884人。到康熙二十九年(1690),全县人口回升到25640丁,约127 994人,至乾隆六十年(1795),全县人口增至194425人。

民国时期,人口持续上升。民国23年(1934)全县人口已达474242人。之后,由于军阀混战和日军侵华战争,灾荒频繁,疫病流行,人口明显下降。民国29年(1940),全县人口减至418885人。六年减少55357人。从明万历二十一年(1593)至民国29年(1940)的347年间,全县人口由130783人增加到418885人,净增288102人,平均每年递增6.3‰。民国35年(1946),全县人口增加到506201人。

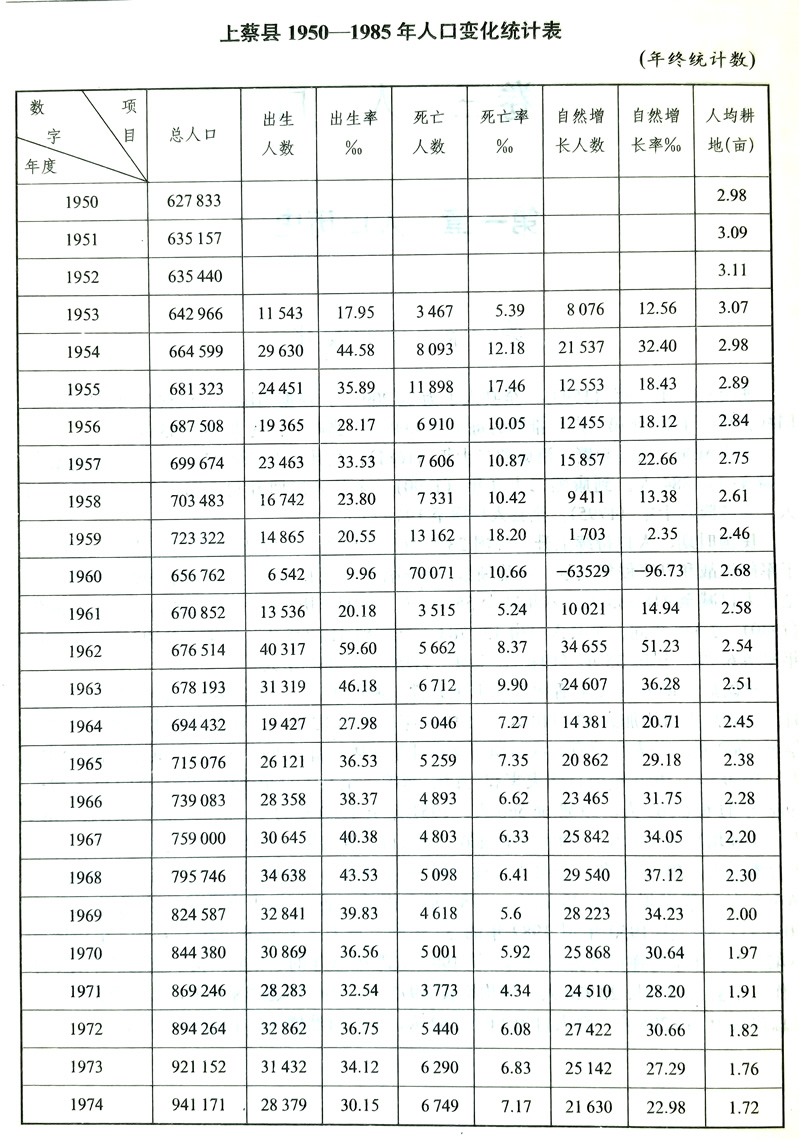

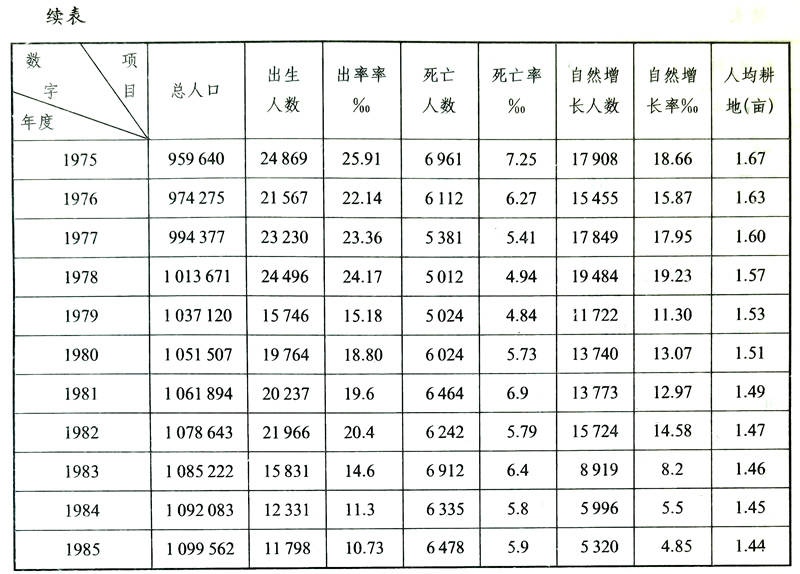

建国后,随着人民生活和医疗卫生条件不断改善,至1953年第一次全国人口普查时,全县总人口增加到635440人,比1946年增长129239人。年增长率为39.7‰。1956年至1960年,县人民政府6次组织男女青壮年迁居甘肃、青海和新疆,共计移民10327人。1959年、1960年因自然灾害和“五风”影响,全县人口由1959年的723322人减至1960年的656762人,净减66560人。1951年至1960年的10年内,年平均增长2893人,年递增率为4.61‰。1964年全国第二次人口普查结果,全县总人口为684532人。因生育潜力大,到1970年,全县人口猛增到844380人,6年增加159848人,平均年增长26641人,年递增率为38.92‰。1982年全国第三次人口普查结果,全县总人口为1057377人。从1950年到1982年的32年间,全县人口增长429539人,年均增长13423人,年平均递增率为21.4‰。从1983年到1985年的3年间,由于重视了计划生育工作,全县人口增长20920人,年均增长6973人,年平均递增率为6.6‰。1985年,全县总户数为219295户,总人口为1099562人,人口自然增长率下降到4.85‰。

第二节 人口密度

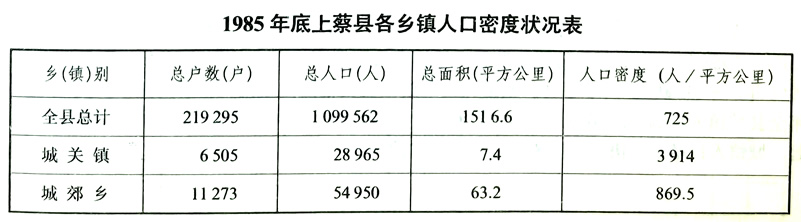

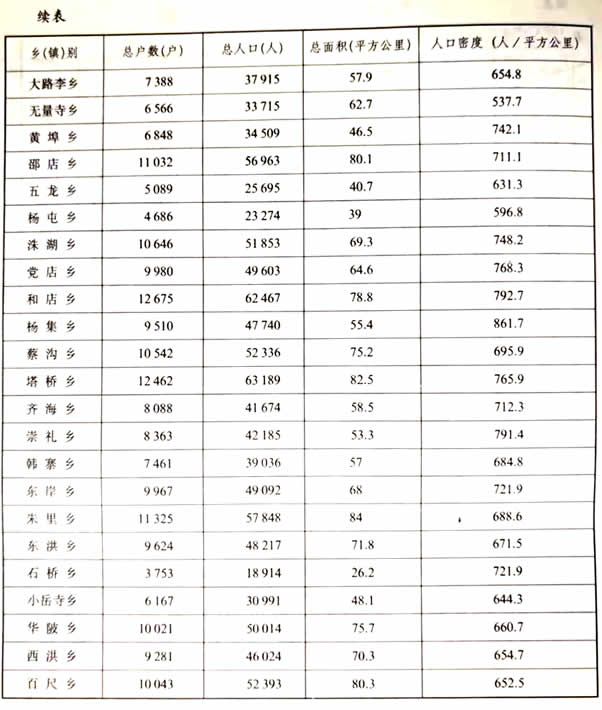

上蔡人口不断发展,人口密度逐渐增大。明万历二十一年(1593),每平方公里平均87人;清乾隆六十年(1795),每平方公里129人;民国23年(1934),每平方公里315人;民国29年(1940)每平方公里为212人。建国后,随着人口的不断增长,人口密度迅速加大。1953年,每平方公里423人,1964年为454人。1982年7月,全国第三次人口普查时,每平方公里703人,比1964年每平方公里454人增加249人,比全省平均每平方公里450人多234人,是世界人口密度(每平方公里34人)的20.7倍。1985年,每平方公里725人。全县每人平均耕地由1950年的2.98亩,下降到1.41亩,平均每人减少1.57亩。

上蔡工商业不发达,城镇人口较少。1950年,有城镇人口10123人,仅占总人口的1.6%。1958年,由于工业的迅速发展,城镇人口发展到15376人,占总人口的2.17%。1961年,一批“跃进”厂子下马,城镇人口下放,机关精简,城镇人口有所减少,到1962年全县城镇人口为10946人,较1958年减少4000多人。1978年后,随着第三产业的兴起,城镇人口增长较快。到1985年,城镇人口增至34388人,占全县总人口的3.1%。