第二章 人口构成

第一节 民 族

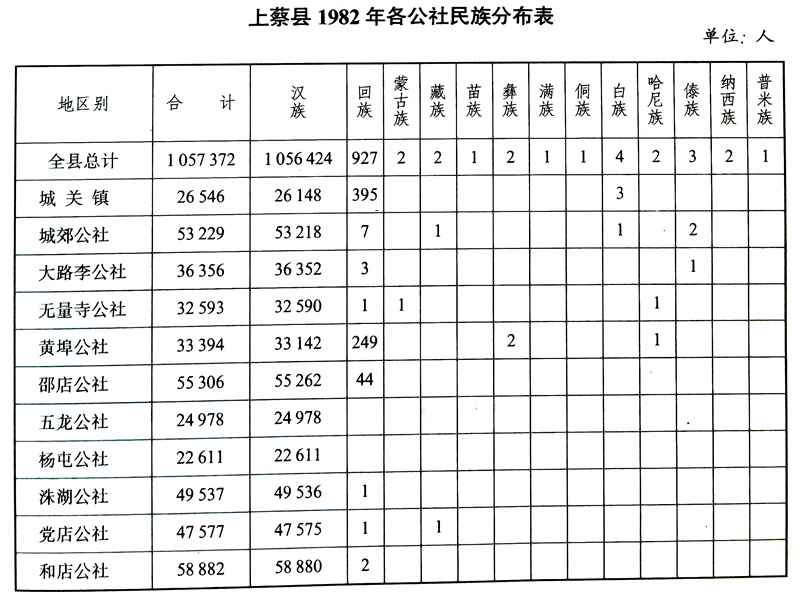

上蔡历来是汉族聚居的地方。清道光、咸丰年间(1821-1861),北方连年遭灾,河南孟县、山东曹县等地有一批回民逃荒至上蔡落户,从此上蔡始有回民定居。他们大多散居在城关、黄埠集及朱里乡宁庄村。1980年后,在外地当兵、经商、做工的部分青壮年同少数民族妇女结婚,并把女方带回本县落户,这样,上蔡县少数民族逐渐增多。1953年7月,全国第一次人口普查统计,全县总人口为635440人,其中有汉族634 915人,回族 524 人,满族1人。1964年8月,全国第二次人口普统计,全县总人口为684 532人,其中汉族683903人、回族624人、壮族1人、满族1人、蒙古族3人。1982年7月,全国第三次人口普查统计,全县有汉、回、蒙古、藏、彝、满、侗、白、傣、哈尼、纳西、普米等13个民族。据1985年县民族宗教局调查统计:全县总人口1099 562人中,有汉族 1098 483人、回族965人、满族8人、蒙古族8人、藏族5人、彝族2人、白族7人、土族4人、侗族6人、傣族38人、纳西族2人、哈尼族5人。

第二节 性别 年龄

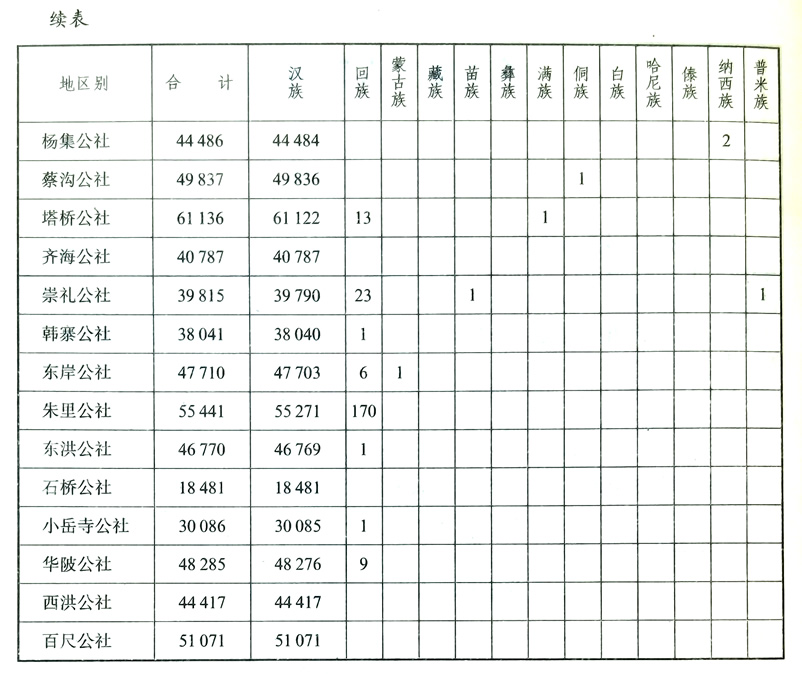

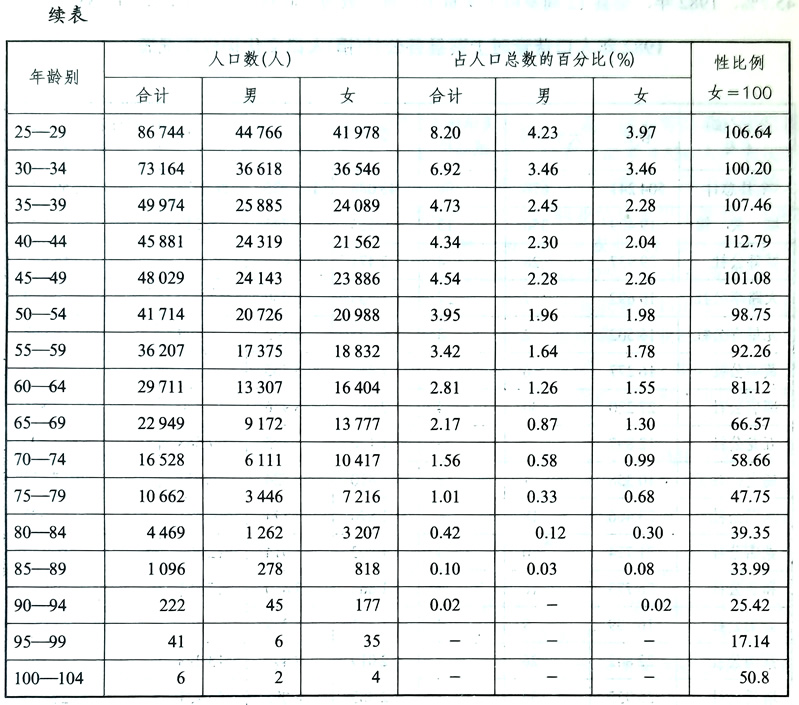

性别构成 民国时期,全县人口中女多于男。民国35年(1946),全县人口性别比为98.12,(平均每100个女性人口所对应的男性人口)。1950年,全县人口性别比为96.7。1953年6月30日,全国第一次人口普查时,全县人口性别比为96.0。1964年8月29日,全国第二次人口普查时,全县人口性别比降至95.7。1976年后,性别比不断上升。1977年底,性别比为99.2。1982年7月,全国第三次人口普查时,全县人口性别比达到100.0,男女人口平衡。1985年底,全县人口性别比上升到102,低于全国(106.28)和全省(104.6)的比例。不同年龄组,其性别构成也存在着差异。零至4岁年龄中性别比为108.11,其中零岁组为107.9,1岁组为109.8,2岁组为110.0,3岁组为107.3,4岁组为105.7。零岁和2岁组婴儿性别比高于全国107.10的比例,3岁至4岁婴儿性别比低于全省(108.70)的比例。在84岁以下的人口当中,以40-44岁年龄组的人口性别比为最高(112.8)。建国后出生的年轻人(即1982年39岁以下的人),性别比大部分介于104.4-107.5之间。建国后,从整个性别构成情况看,男女基本趋于平衡。

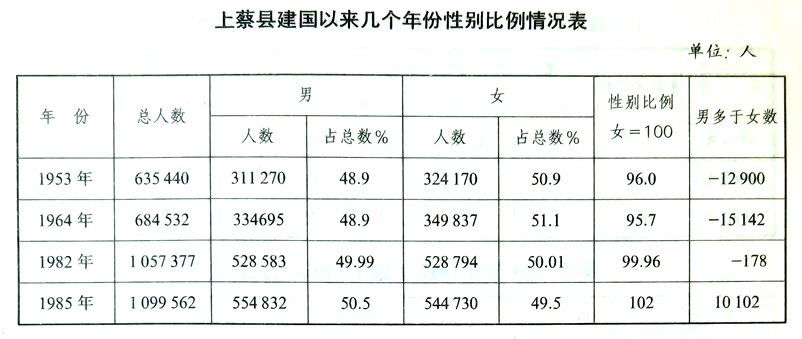

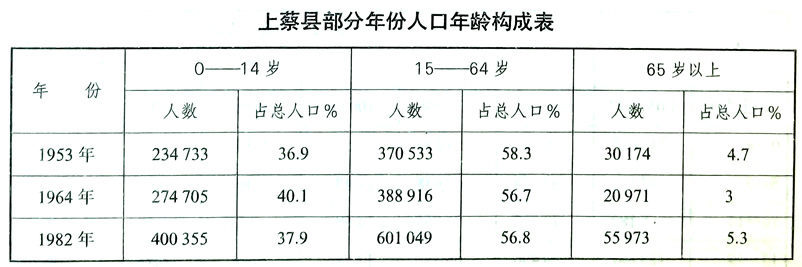

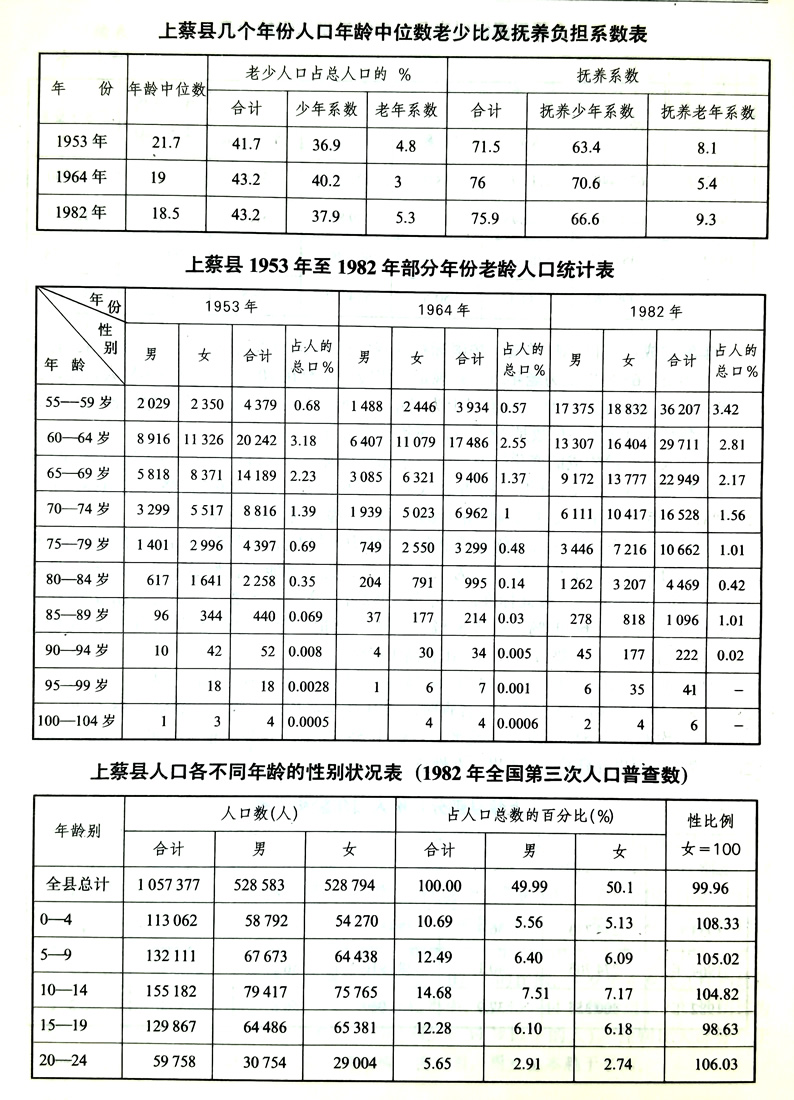

年龄构成 人口年龄类型,按国际标准规定:零至14岁划为少年儿童组,15至64岁为中年组,65岁以上为老年组。并规定:年龄中位数在20岁以下的为年轻人口型;20-30岁之间为成年人口型;30岁以上为老年人口型。1982年7月,全国第三次人口普查时,上蔡县人口年龄中位数是18.5岁,属年轻人口型。

上蔡人口年龄构成的变化情况是:少年儿童组所占总人口比例由1964年的40.6%降为1982年的37.8%,中年组所占总人口比例由1964年的56.7%略升为1982年的56.9%,老年组所占总人口比例则由1964年的3%提高到1982年的5.3%。

抚养或负担系数是人口年龄构成中有劳动能力人口对无劳动能力人口的经济负担的程度。国际通用标准:有劳动能力者为15至64岁,无劳动能力者为零至14岁的少年儿童和65岁以上的老年人。按此标准,上蔡县1982年抚养负担系数为75.8%,比省1982年总的抚养负担系数66.93%,高8.87%。其中:负担少年儿童系数为58.46%,比省高7.04%;负担老年人系数为8.47%,比省高1.83%。

建国前,我国人口平均寿命为34.74岁,其中男性寿命为34.85岁,女性寿命为34.63岁。1982年第三次全县人口普查时,1981年全县死亡人的平均寿命为55.41岁,其中男性平均寿命为51.86岁,女性平均寿命为58.95岁,比建国前人口的平均寿命延长20.67岁,其中男性延长17.01岁,女性延长24.32岁。

第三节 文化程度

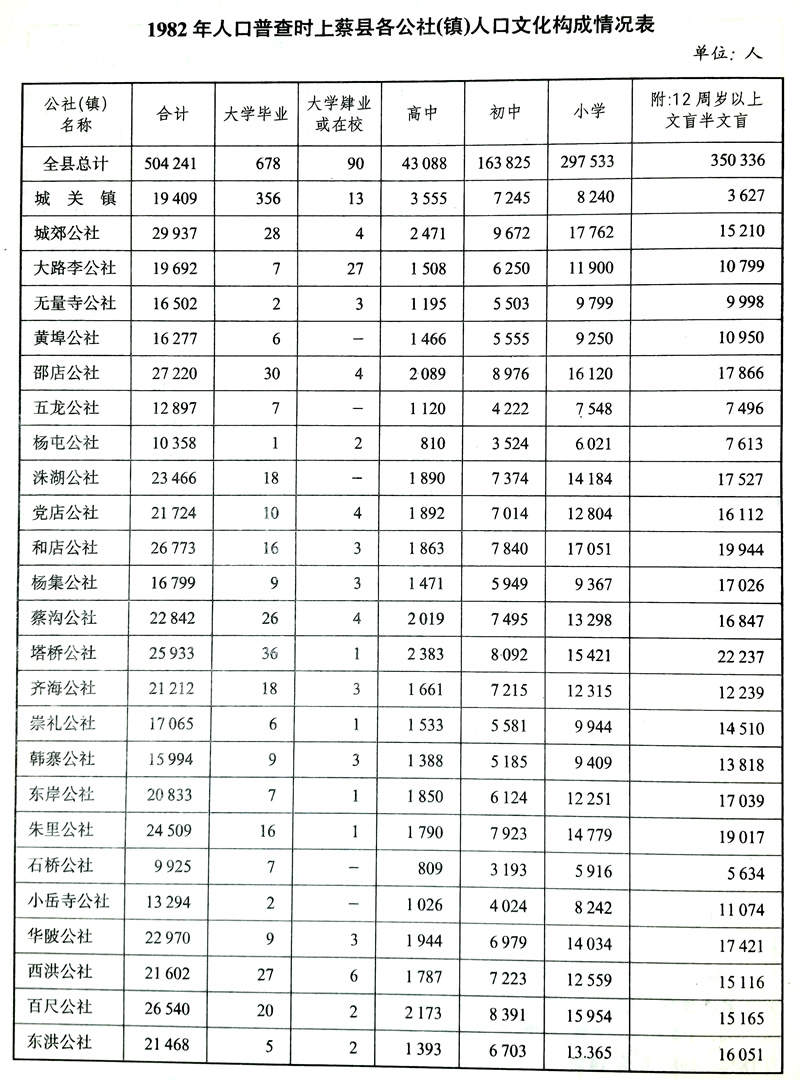

建国前,全县80%以上的居民为文盲、半文盲。建国后,随着文化教育事业的发展,全县人民群众的文化水平有很大提高。1982年全国人口普查统计,全县具有大学文化程度的人数比1964年全国第二次人口普查时增加2.7倍;高中文化程度的人数增加11.7倍;初中文化程度的人数增加8.4倍;小学文化程度的人数增加2.2倍。每千人达到各种文化程度的人数为:大学0.72人,高中40.67人,初中155.02人,小学280.96人,文盲、半文盲467.17人。

1964年,具有小学文化程度的人数占全县受过学校教育人数的84.1%,1982年,占受过学校教育人数的58.9%;具有中学文化程度的人,1964年占受过学校教育人数的16.72%,1982年增加到40.99%;具有大学文化程度的人,1964年占受过学校教育人数的18%,1982年为14%。

全县人口中文盲人数逐渐减少。1964年,全县文盲人数为312894人,占总人口的45.7%,1982年,全县12周岁以上文盲半文盲人数为350348人,占总人口的33.3%。

第四节 职 业

上蔡人民历来以务农为本。建国前有极少数人从事商业、工业、副业等活动,而且规模不大。民国35年(1946),在全县总人口506210人中,只有经商者4536人,农民兼务工者9156人。建国后,绝大多数人仍从事农业,从事农业以外的第二、第三产业的人不多。1978年后,从农村到城镇全面贯彻开放搞活的方针,职业结构发生了变化。1982年底统计:全县农业人口1053545人,占总人口的97.67%;非农业人口25098人,占总人口的2.33%。其中从事工业的2943人,占非农业人口的11.72%;从事建筑业的251人,占非农业人口的1%;从事水利、林业、气象的817人,占非农业人口的3.26%;从事商业、供销的4358人,占非农业人口的17.36%;从事交通运输邮电业的461人,占非农业人口的1.84%;从事文教、卫生和社会福利事业的4147人,占非农业人口的16.52%;从事金融、保险业的252人,占非农业人口的1%;国家机关和人民团体工作人员2632人,占非农业人口的10.49%。

止1985年底,全县非农业人口增至34388人,占总人口的3.13%,其中从事工业的3629人,占非农业人口的10.55%;从事建筑业的222人,占非农业人口的0.65%;从事农、林、水、牧、渔业的890人,占非农业人口的2.59%;从事交通运输邮电业的415人,占非农业人口的1.21%;从事商业、供销、物资、饮食业的2831人,占非农业人口的8.23%;从事房地产管理事业的243人,占非农业人口的0.71%;从事卫生体育和社会福利事业的997人,占非农业人口的2.9%;从事教育文化艺术广播事业的4251人,占非农业人口的12.36%;从事科学研究和综合技术服务业的28人,占非农业人口的0.08%;从事金融、保险业的304人,占非农业人口的0.88%;国家机关和社会团体工作人员3052人,占非农业人口的8.88%。

此外,农业人口中兼营第三产业和乡办、村办企业的35000多人;农忙务农、农闲出外打工的一万多人,还出现了为数不少的从事各种职业的个体户、专业户和经济联合体。

第五节 姓 氏

据1985年调查统计,上蔡县汉族共有250姓,回族共有12姓,满族共2姓。

一、汉族姓氏(依笔划顺序排列):

卜、丁、刀、于、万、门、卫、马、卞、王、开、文、化、牛、毛、邓、方、水、尤、孔、韦、元、尹、友、车、井、毋、母、包、平、冯、史、乐、皮、田、卢、仓、石、宁、甘、龙、叶、司、白、申、帅、兰、尼、旦、节、卯、冉、孙、朱、许、吕、严、任、华、毕、安、齐、米、纪、阮、邢、伊、刘、乔、庄、关、年、行、吉、李、吴、陈、沈、何、张、花、时、余、汤、肖、邵、汪、邱、陆、巫、谷、别、辛、沙、邝、佟、邹、苏、杜、宋、周、郑、杨、昌、金、苗、范、罗、邬、孟、和、明、庞、屈、季、林、钟、郁、单、武、卓、郏、尚、录、岳、苑、宛、洪、赵、施、郎、俞、姜、柳、贺、郝、项、娄、骆、胡、柯、荣、段、侯、欧、钞、泉、战、佑、钱、秦、唐、倪、殷、顾、陶、姚、祝、席、贾、徐、郭、高、夏、诸、崔、翁、班、党、桂、柴、耿、海、桓、聂、涂、栗、晋、桃、荷、曹、袁、傅、康、黄、梁、麻、强、盛、龚、商、教、祥、戚、章、衷、盘、焦、韩、彭、鲍、常、湛、董、路、童、程、惠、景、詹、赖、温、寇、简、曾、游、智、谢、姬、褚、蒋、鲁、雷、臧、解、靳、翟、雍、楚、窦、葛、盖、熊、蔡、樊、裴、黎、谭、端、薛、霍、潘、欧阳、穆、冀、薄、戴、瞿、魏、端木、漆雕。

二、回族姓氏(以人口多少排列):

白、王、李、穆、沙、韩、陈、虎、袁、周、赵、杨、买。

三、满族姓氏

何、重。

其它少数民族均系本县青壮年在少数民族地区当兵、经商、做工,同当地少数民族妇女结婚后,回上蔡定居的,其姓氏均随男姓。