第四章 水 产

第一节 水 域

全县有水面资源25794亩,占总耕地面积的1.6%,其中可养殖水面14596亩,但每年利用情况不同。一、坑塘水面:位置分散、大小零星、深浅不一,几乎村村均有。共有3232个坑塘,大部分水质肥,塘底土质粘重,水源、水量有保证,宜精养且高产。有15%的坑塘分布在河道附近,常因河水下降而坑水渗漏,需改造利用。二、堰坝水面:共17处,水面积242.8亩,集中分布在岗岭地区的邵店、城郊、大路李等乡。水源补给充分,水面有保证,水深3米以上,宜草鱼和杂食性鱼类生长。三、河流水面:全县8条河流(不包括南汝河)总长215.32公里,水面面积10475亩。茅河、老北汝河、杨河、黑河等排涝河道,平时水浅,汛期水大,水面变化大,无渔用价值;洪河、杨岗河、北汝河、南柳堰河、北柳堰河等河道,虽在枯水季节保持有一定流量,但因现阶段群众无河道流水养鱼技术,又无修建拦鱼设备,故尚未利用。

第二节 鱼类养殖

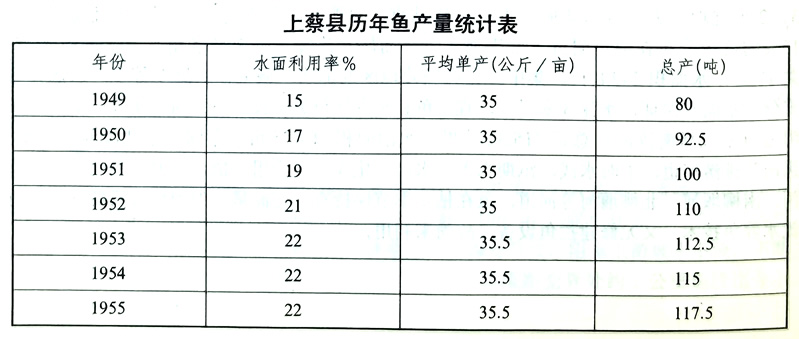

县内渔业发展缓慢。建国前和建国初期,河沟失修,排水不畅,洼地和坑塘长年积水,给鱼类繁殖创造了条件,不少农民常以捕鱼为业(包括坑塘养鱼),维持生活。1949年,养殖水面平均单产35公斤,1958年,在龙头桥建渔场1座,鱼池面积32亩,1968年开始孵化鱼苗。后来由于受“左”的路线干扰,渔业生产时断时续,又经“七五·八”特大洪水灾害,渔业生产遭到严重破坏。1976年后,国家要求发展渔业,水产干部归队,县成立水产机构,公社、大队分别有水利助理及分管多种经营的干部兼管水产。

1976年,建2个小鱼场(公社办洙湖燕坡、大队办杨屯魏楼),鱼池面积40亩,母鱼600条,年孵化量300万尾;全县年总产鱼由1949年的80吨,提高到180吨。

1979年,发展社办鱼种场2处(齐海、西洪),鱼池面积55亩,有大、小母鱼350条。全县有坑塘3007个,可养面积8530亩,实际利用水面3000亩,亩产37公斤,年总产190吨。1979年至1980年,渔业生产因“吃大锅饭”和管理不善等原因,效益低下,年产量徘徊在190吨左右。

党的十一届三中全会后,养鱼专业户和重点户大批涌现。塔桥乡杨清高在自己责任田里挖塘繁殖鱼苗,年收入2万多元;杨集乡王大枪、赵玉仁承包水面养鱼,年各收入5000元。

为了进一步开发和利用水面资源,1982年11月,县开展渔业资源调查和渔业区划工作。

1985年8月,县在杨集乡举办首期养鱼技术培训班,参加学员80人,同时,水利局对全县所有坑塘建立了档案卡片。

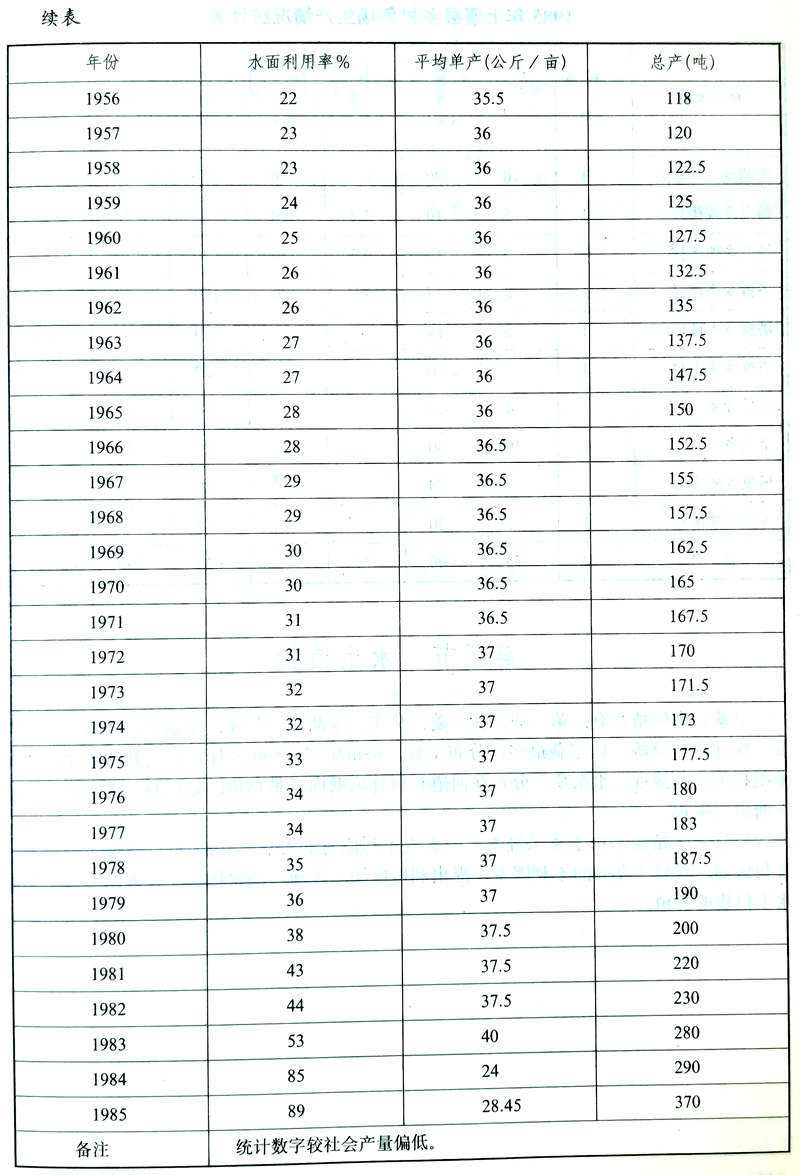

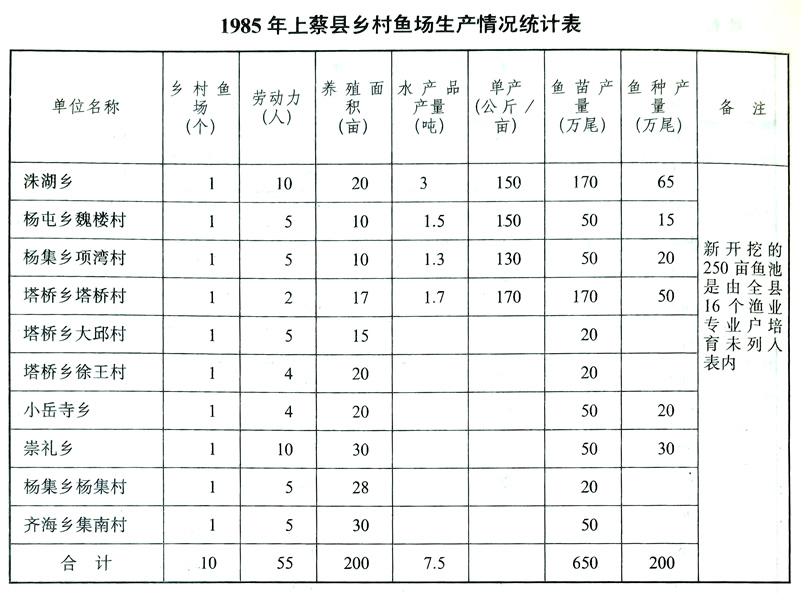

1985年,地、县投资1.5万元,发放无息贷款2万元,扶持渔业生产,与14个重点乡、村的150个农户签订了养鱼合同。同时群众自筹资金11.7万元投资养鱼。据年底统计,全县鱼苗、鱼种场10个,鱼池面积450亩;养鱼户11000户,承包水面13000亩,占可养水面的89%,新开发水面500亩(鱼池250亩,群众挖小鱼塘250亩),投放鱼苗650万尾,总产量370吨,较1979年的190吨,提高95%。

第三节 水生植物

上蔡县水生植物有:苇、荻、藕、菱、芡实、水葫芦、荸荠、水杂草、水浮莲、水黄瓜、绿萍、白草等。以苇荻最多,分布全县,每亩单产1500公斤左右;其次是藕,种植面积和苇、荻接近;水杂草多分布在河道和村外坑塘内,是草鱼的好饲料;菱角在较大的坑塘中有生长。

全县水生植物,由于重采轻养,一直得不到应有的发展。1982年,通过水产资源调查与区划,找到了发展的不利因素,提出利用废沟、废河、浅水坑塘,发展苇、藕、荻等水生植物的种植。