上蔡县历史上基本是自给自足的自然经济,商业不发达。清代以前,集市贸易主要是交换农副产品。清末,平(北平)汉(口)铁路建成通车,秦、晋、鄂及豫北等地客商来蔡开办店铺,经营商业。除县城外,蔡沟、黄埠、洙湖、邵店、东岸五大镇,也有一些经营煤油、火柴、食盐和针头线脑之类小商品的。

民国30年(1941)和民国33年(1944),日本侵略军两次侵占县城。商号纷纷倒闭,商业萧条。

1946年,抗日战争胜利后,商业趋于复苏。县城和各大集镇的粮行、盐行日益活跃,布匹、百货、药房、杂货、果品等商店经营兴旺。但不久,国民党挑起内战,造成物价飞涨,货币贬值,商业又趋衰萎。建国前夕的1948年,全县大小商户(包括服务业)仅有1571户,从业人员4446人,较1935年抗日战争前的2488户,减少了37%。

建国后,县人民政府一面积极发展国营商业,一面对私营民族商业贯彻“劳资两利”政策,采取保护方针,鼓励其合法经营,打击非法经营,商业很快有所发展。1949年底和1950年初,县政府组织盐业推销组,创办职工消费合作社和酒类专卖门市部、贸易公司等商业机构,开展购销活动。1950年后,供销合作商业在农村逐步发展,成为城乡物资交流的主要渠道。与此同时,粮食、食盐、百货、食品、棉布、煤炭、酒类等专业公司先后成立。国营商业积极占领市场阵地,逐步上升为主导地位。1953年,对私营商业采取经销或代购代销的形式进行社会主义改造,粮油实行统购统销,私营粮行改变为国家粮油交易所,国家完全掌握粮油的经营权。

1956年,对私营商业的社会主义改造基本完成。至此,国营商业、集体商业、公私合营、个体商业四种商业体制并存。国家实行计划经济,国营商业担负全部批发业务;供销合作社为农村商品流通的主要渠道;公私合营和个体商业弥补了国营商业之不足。1958年,在“左”的思想影响下,片面追求“一大二公”,个体商业被取缔,集体商业和公私合营商业过渡为国营商业,市场交换完全变成了“官商”控制的局面。1959年至1961年,因受“五风”影响,造成物资匮乏,流通死滞,部分商品实行凭票供应,出现了群众买难、卖难现象。

1961年后,国营商业和供销合作社商业分开,国家实行“开笼放鸟”和允许社员经营家庭副业的政策,商业流通又逐步活跃起来。据1963年10月普查登记,全县全民所有制商业74家,集体所有制商业(供销、合作店组)55家,个体商业恢复到1238户。

“文化大革命”中,取缔家庭副业,取消个体商户,自由市场关闭,集贸市场改隔日集为五日集,把正当的副业和个体商业活动统统作为资本主义批判,致使供求脱节,物资紧缺,市场萧条。

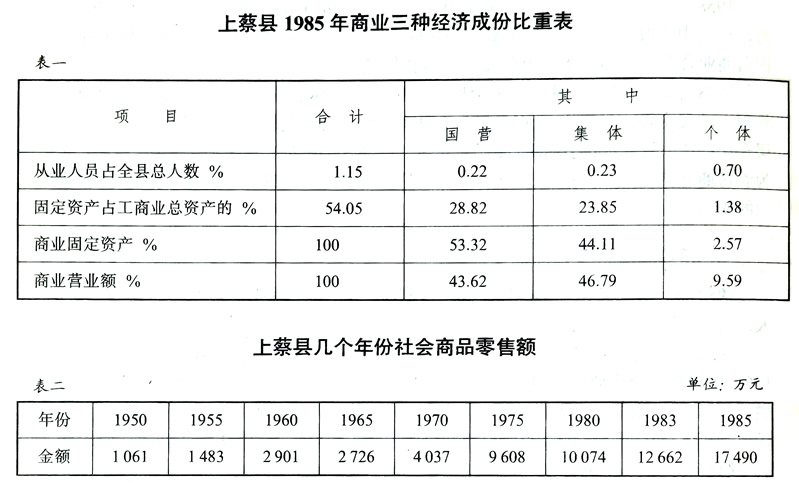

中共十一届三中全会后,贯彻“对外开放,对内搞活”的政策,推行经济承包责任制,执行“以计划经济为主,市场调节为辅”的方针,开放市场,形成了国营、供销合作、集体、个体、股份合作等多种商业成份并存的体制。商业战线呈现出前所未有的兴旺景象。到1985年,全民所有制商业发展到81家,228个分支;集体所有制商业发展到226家,513个分支;个体商业骤增到3946户,商品零售总额达到17490万元,较1977年增长1.19倍。

第一章 经营体制

第一节 国营商业

建国前,上蔡县无国营商业,只有管理盐、铁、烟、酒的专门机构。建国后,1950年2月,县建国营贸易公司。10月,建立县粮食公司和酒类专卖处。1951年,又建县百货公司。国营商业建立后,控制批发业务,通过抛售粮食等主要措施,打击上海、武汉等地来蔡的投机倒把粮商,起到了平抑物价的作用。1953年后,粮、棉、油、烟、酒、棉纱等主要商品的经销活动,均纳入了国家计划轨道。1956年,国营商业设百货、纺织、医药、文化用品、木材、针织6个公司和煤建经营处、盐务批发处、烟酒专卖处,下设38个批发零售机构。对金属材料、机电设备、化工原料、生产资料、建筑材料等商品,由国家计划分配,统一价格,不进入自由市场。1985年底,国营商业分商业、粮食、物资、外贸、医药、农机等6个部门,有各种经营机构220个,干部、职工3233人。经营形式实行国家计划与市场调节相结合,并积极发展横向经济联系,先后与全国20多个大、中城市建立业务关系,开辟货源,为专业户提供资金、信息、技术支持。1985年,全县商品销售额为36156.76万元,其中国营商业为15771.02万元,占43%。在积极发展第三产业、搞活流通的思想指导下,跨行业经营、产销一体经营的单位星罗棋布。工业部门附设门市部14个,人员118人,农、工、商联合企业附设零售门市部10个,人员22人,其它部门附设零售门市部12个,人员44人。

第二节 集体商业

一、供销合作

民国33年(1944),民国县政府设合作指导室,并建立县合作联合社,乡镇建乡合作社。当时的所谓“合作”,名为办理信贷及生产供销业务,实为官绅豪商所操纵;日军占据县城后,又被日伪政府利用。1945年,日军投降后,合作组织自行解体。

1950年9月,县人民政府设合作科,10月,建县总社筹备委员会,11月正式建立县供销合作总社。1951年先后建立了24个农村供销社和城市消费基层合作社,资金有135783元。1952年对供销社进行清理整顿。整顿后,按区建有蔡沟、黄埠、邵店、洙湖、东岸、百尺、朱里、东洪、五龙、高岳、和店、塔桥、华陂、城郊、城关等区15个基层供销合作社,群众人股资金147704元,全年销售额为27.75万元,占社会商品零售总额的2.64%,1953年,年销售额达361.3万元,占社会商品零售总额的25.53%。

1955年,根据全国第一次“私改”会议精神,县供销社积极对私营商业进行社会主义改造。下半年,即把城关的531个个体商户,组成烟酒、百货、五金、食盐4个合作商店和一个饮食服务合作小组。

1958年,受“五风”影响,供销合作社和合作商店(组)均归并国营商业;1961年10月,根据中央改进商业“四十条”的有关规定,恢复供销社体制;1968年,供销社再次与国营商业合并,1975年8月又恢复供销合作体制。

1978年,中共十一届三中全会后,供销社实行体制改革,恢复了组织上的群众性、管理上的民主性、经营上的灵活性,并明确为集体所有制性质。1985年底,全县计有基层合作社25个,经营门市部421个,干部、职工2074人,群众入股资金377478元,成为农村商品流通的主要渠道。1985年,商品销售额为16921.52万元,占全县商品销售总额的46.8%。

二、合作店(组)

1957年,县内始出现集体性质的合作商店(组),经营网点1792个,从业人员2064人,共有资金1077万元。

1958年,受“五风”影响,合作店(组)全部过渡并入国营商业和基层供销合作社。1961年,恢复合作商店(组)21个,从业人员97人,资金31.95万元。1968年,在“砸烂复辟资本主义的前沿阵地”的口号下,城关镇的4个合作商店,全部并入基层供销社。1975年后,合作商店(组)又陆续恢复建制,至1985年底,全县计有集体性质的合作商店(组)564个,自有流动资金767万元。

此外,另有生产单位和部门办的商店20个,从业人员137人。至1985年底,集体性质的合作店(组)的商品销售额为3464万元,占全县商业销售额的10.2%。

第三节 私营商业

建国前,县人专营商业者甚少。明万历年间,山西、陕西等地10余家客商进入上蔡县城经营商业。他们的经营形式多是前店后厂,工商兼营,自产自销。如仁德昌眼药店(陕西大荔县人开办)、福源久酒店、福升恒、玉福隆杂货店(山西绛县人开办)等。到了清末、民初,怀庆府(治所在今沁阳)商人,共50余家来蔡经营百货、布匹、绸缎、京广杂货等商品。在其影响下,县人也出现了贩运经营食盐、木、竹、陶瓷器、文具等商品的。由于兵连祸结,战火频仍,直至建国前夕,商业多处于萧条状态。

建国后,私营商业发展较快。1950年,全县个体商户达到4390户,从业人员7335人,资本18.1万元,年销售额199.60万元。1953年,发展到4746户,资本31.79万元,销售额413.81万元。1954年后,由于对私营工商业改造,个体商户逐年下降。1956年全县个体商户1382户,1550人。1958年,个体商户全部过渡到国营商业和供销合作社。1960年,国家对私营商业,实行“开笼放鸟”,把“大跃进”时期进入国营的个体商贩904户“吐出来”,恢复原来的体制和经营形式。1968年,个体商业被当作“资本主义尾巴”批判,再度予以全面取缔。

1978年后,贯彻执行“对外开放,对内搞活”的方针,个体商业又迅即发展起来。1979年,经工商管理部门核准发证的个体商户536户,5918人,资本260.24万元,销售额3464.12万元,占全县商业销售总额的9.5%。