第四章 科学研究

第一节 专业科研

小麦“高、稳、优、低”栽培研究 县对小麦高产、稳产、优质、低成本的研究,从1975年至1983年,先后在东岸公社东方红实验站、孙王庄实验站和西洪公社武庄实验站作了百亩、千亩示范。

棉花高密早熟栽培技术研究 1975年-1980年,县农科人员分别在东岸、华陂、西洪试验夏播棉高密早熟栽培技术,采用生育期100天左右的品种,每亩留苗13000株,6月播种,10月上旬收摘。在正常年份单产皮棉35--55公斤。1981年,全县推广46000亩,取得了较好的收成。

庭院立体经济 所谓庭院立体经济,是指对院场和住宅四边隙地及室内、房顶的空间进行充分利用,发展以种、养、加为内容,多物种、多层次、多级质能转化的立体开发农业。1985年,从24户庭院葡萄开发起,已发展到24个乡(镇),约6700户,庭院种植葡萄、果树81.4万株、养畜7万多头、养禽57万多只、养鱼215万尾、种草莓32万株、培养菇床1.4万平方米。据1985--1987三年的统计,纯收入达2420万元,占这些农户的农业总收入3230万元的74.9%。

土制“九二零”激素和“5406”菌肥的试验与推广 1970年,县生产公司在县城东关原农科所旧址建“九二零”厂。当时,和店、五龙、东岸、蔡沟、城郊供销社相继建立“九二零”厂。开始在农作物、畜禽、医药等方面推广试用,取得不同程度的效果,农民开始接受生物激素。之后、又生产推广了菌肥“5406”,1976年停产。

家畜断腱再植术(吻合术)断腱在兽医外科临床上是一种常见的难治之症,它是一些牲畜被铁器砍伤所致。过去,由于治疗不当而使牲畜丧失劳役能力。清末,淮阳县有一和尚精于牲畜断腱再植术,但他秘而不传。后来被一名出家在淮阳、俗家在上蔡的小和尚偷看学得。小和尚回乡还俗,秘传其子。70年代初,上蔡县兽医院访其子,询其术,模拟要领,结合外科手术进行研究,从1970年5月至1980年5月,历经十载,终于研究成功了“一线双针减张缝合肢势模型固定法”。此法适用于大家畜断腱再植,经过对82头大牲畜的临床治疗,治愈71头,治愈率达86.6%,其余11头稍有缺陷,但仍可使役。

水准网点设置 水准点是各类工程建设高程控制的依据。1985年12月至1986年10月,水利局选派10名技术人员,对县内4等水准网设置的测量作业及成果进行鉴定与启用。测量长度877公里,由45条线路组成水准网,其中闭合环线路22条,固定水准点263个,埋设永久点15个。本次测量,以1953年淮委会测设的6个二等水准点为基准点,按照国家四等水准测量标准,逐次连结,形成45条纵横于全县25个乡(镇)43条沟河的水准网。每个闭合圈测线长10公里。水准点均设在不易沉陷的建筑物上,凿有ABm标记并用红漆编号,详标记号。为确保其准确无误而又符合国家标准,同平舆县张老人埠口、遂平县张湾和商水县界沟等水准点相闭合,均符合国家标准。本资料均输入了电脑。

硬塑挤出轧瓦机研制 该机是由上蔡县砖瓦厂研制成功的。它的研制成功解决了粘土硬塑挤出瓦存在的分层、翘曲、断裂等难题,使成品率由过去的64%提高到97%。在此基础上,又进一步研究有爪成型,以提高挂瓦牢度和搭挂严密度,从而增强了同类产品的竞争能力。

热参治疗气管炎研究 热参治疗气管炎的研究,起源于泌阳而见功于上蔡。洙湖乡张寨村民间医生李广轩在泌阳行医时,得知“醉汉草”的传奇故事,并且进一步认定“醉汉草”就是热参。他上山采挖之后,把热参和大枣共煮治疗患者,取得显著效果,并把此方公诸于众。1973年至1978年,洙湖卫生院医生王金海在李文轩的药方基础上,试制出以热参为主要原料的热参丸、热参片,经过临床服用,疗效在90%左右,显效70%左右。1979年至1982年,河南省药品部在热参丸基础上,研制成片剂、酊剂、针剂、气雾剂等十几个品种。从此,热参名声大震。1977年,在广交会上有16个国家向上蔡订货。1981年,国家卫生部为此项成果的研制者王金海发奖金200元。

第二节 群众性科研

上蔡774小麦良种的培育与推广 上蔡774小麦良种是由西洪公社武庄实验站张运和等农民技术员于1976年,利用郑引1号x丰产3号F作母本,中引4号作父本杂交制成。单产平均高于对照品种(百农3217)33.1%。该品种属春性,高抗“三锈”,抗干热风,适宜高肥水,亩产400公斤左右。1984年,县内种植面积2.5万亩,邻县种植面积10万多亩。

一年七熟试验 蔡沟乡方刘村农民技术员黎建军,采用粮、菜、瓜间作套种技术充分利用光、热、水、气资源,在1亩土地上收获小麦、西瓜、白菜、玉米、菠菜、大蒜、洋.葱7种作物,经济效益达1447元。

上蔡固芝2号芝麻 它是西洪公社固村农民技术员张天亮、张世民于1978年,从上蔡紫花叶23的变异株系中精选而成。固芝2号芝麻属单杆型,株高130厘米左右,节间短、果蒴稠,千粒重为2.5克。本品种优点是耐肥、抗逆、早熟、高产。1982年,参加品比区试,固芝2号居第二名。

红薯宽埂密株水平栽实验 它是城郊公社大路张大队农民技术员李恒昌,于1979年至1983年获得的技术成果。其栽培特点是宽埂、双行、密植、水平栽。每亩栽植8千至1万株,单产在3000-4500公斤之间。

棉花王与红薯王培育 塔桥乡大张村农民技术员赵铁林,于1981年至1984年培育的5株棉花,单株结铃分别为288个、376个、438个、553个、607个;培育的三株红薯单株重分别为93公斤、98公斤、107公斤。本试验的目的是得出红薯、棉花春播单株的增产潜力。1984年,该成果分别送往河南省农展馆展出。被群众誉为棉花王、红薯王。

食用菌栽培推广 食用菌袋装生产工艺在县内广泛流传,其中蔡沟乡张青村农民技术员黎中华在新庄农场建了食用菌种厂,还有10户农民在自己的庭院里建有食用菌种厂。产品多在县内销售,少数销往漯河、驻马店、西平等地。

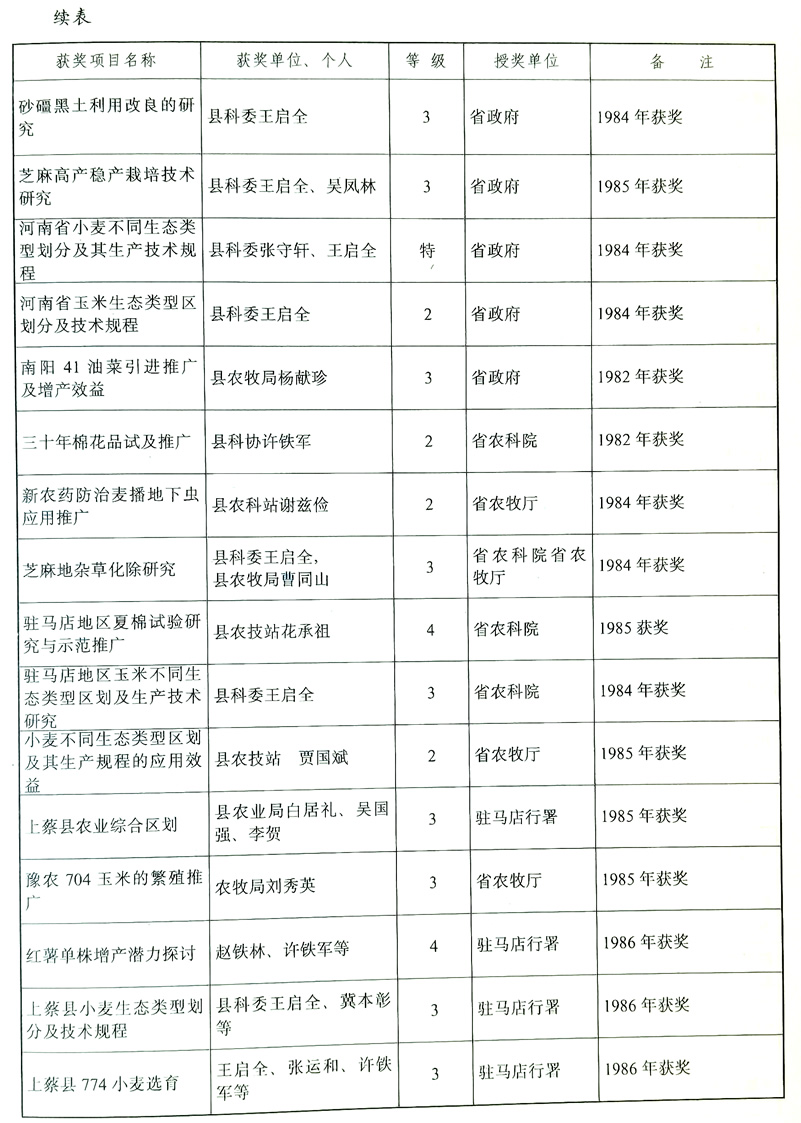

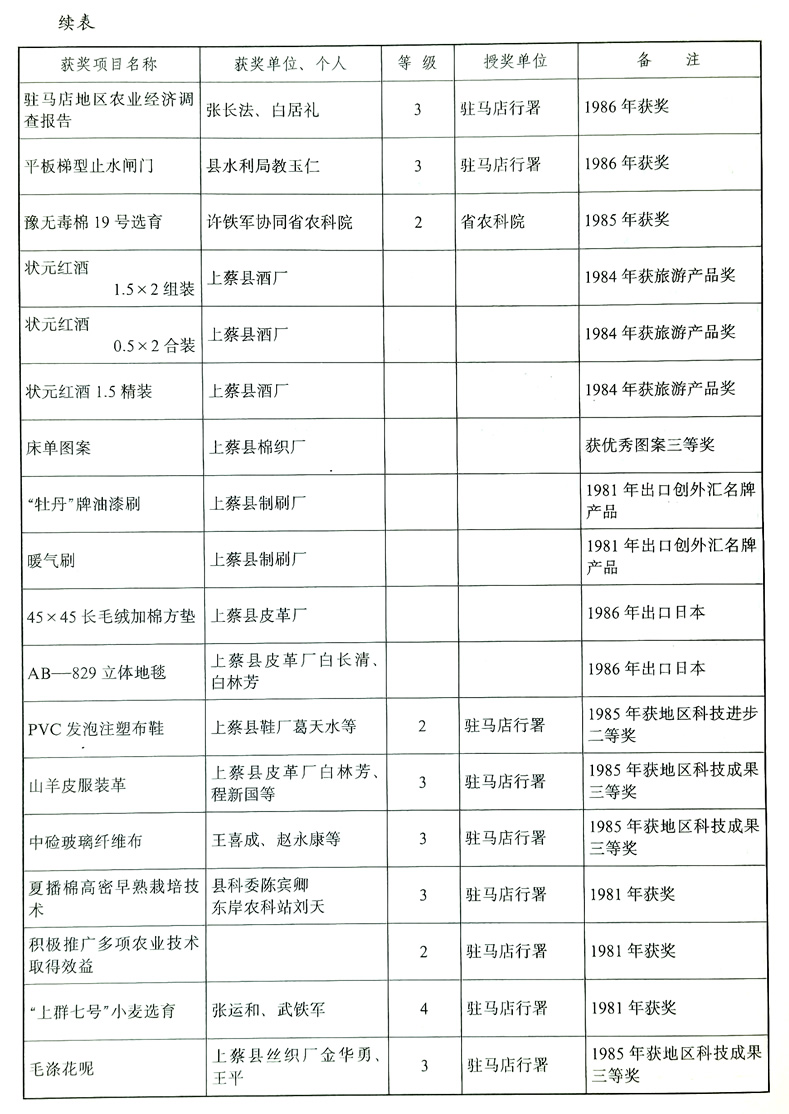

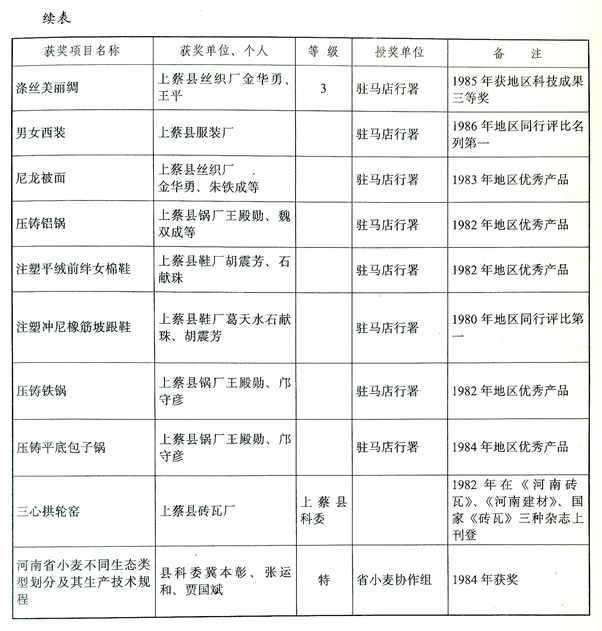

第三节 获奖成果

PSY铁锅 上蔡县锅厂研制并批量生产的PSY铁锅,具有韧性好、强度高、耐氧化、色泽匀、重量轻、光洁好、样式新、省时节能、坚固耐用等特点。在省级技术鉴定会上,将锅双手端平,从1米至3.8米,下落到砖铺地面与水泥地面上,反复实验22次仍完好无损;将铁锅加热580℃时,立即向锅内注入12℃水10次骤激,不炸裂。它不仅比普通铁锅寿命长一倍多,还含有人体组织不可缺少的有益元素。1985年,在北京召开的国际稀土元素利用博览会上展出,为国争了光。

BQ1252玻璃纤维捻线机 上蔡县纺织机械厂研制的“BQ1252玻璃纤维捻线机”,1986年,获地区科技成果二等奖,1987年,获省科技进步三等奖。该机设计合理,性能可靠,一机两用,卷装量大,具有自动落纱自动输送、自动停机等特点。

低度状元红酒冷冻排异 上蔡县状元红酒厂研制的低度状元红酒冷冻排异新工艺,1980年,获省科技成果三等奖。其方法是将杜仲、当归、牛膝、木瓜、紫蔻、沉香、丁香等19种中药材和冰糖配成的38°状元红酒,分别置于0℃、-5℃、-10℃、-15℃等低温下进行冷冻,澄清出由于理化原因和生物原因而形成的云絮状异物。经过实验,优选出在一5℃阶段冷冻20分钟后进行光电比色过滤的最佳指标,使酒质淳厚晶莹,绵甜爽口。

杨集漆刷 上蔡刷厂生产的漆刷,1983年,在省漆刷质量评比时荣获第二名。上蔡漆刷从锯把、刮把、磨光、上漆都实行了半机械化。生产的内销“红旗牌”和外销“牡丹牌”漆刷,具有刷毛不弯、毛头不落、弹力强耐腐蚀,木把光滑不炸裂,造型精巧美观,坚固耐用等特点。多年来,不仅畅销国内各省、市,还远销日本、泰国、意大利、法国、美国、香港等20多个国家和地区。

狗皮褥子上蔡皮革厂生产的狗皮褥子,多次荣获省和国家一、二类优质产品奖,是传统的出口产品。它具有皮板柔软、富于弹性、耐高温、耐老化、无异味,毛面洁净、丰满、无灰尘、无齐毛、无油污、缝制均匀、整修精细等特点,畅销西欧、北美、日本、香港等十几个国家和地区。

河南小麦不同生态类型区的划分及其生产技术规程 这个科研项目在1984年荣获省科技成果特等奖。该项成果推广使上蔡县的小麦产量显著提高。上蔡县属豫中南、西南砂礓黑土生态类型区,系全省十个重点示范县之一。在全县推广应用后,小麦产量由低产跃入中产水平。

河南玉米不同生态类型区的划分及其技术规程 这项研究在1984年,荣获省科技成果二等奖。该项成果已在全省玉米生产中推广应用,使全省夏玉米生产从低产区跃入中产区。上蔡县示范开发面积达60万亩,每亩平均增长77.5公斤,共增产46500吨,按每公斤0.40元计算,价值1860万元。

砂礓黑土利用改良研究 这项研究在1984年荣获省重大科技成果三等奖。该项研究通过三年试验示范,根据驻马店地区砂礓黑土的特性,提出了豫中南、西南砂礓黑土生态类型区实现小麦高、稳、优、低的生产技术模式和砂礓黑土的利用与改良技术措施。这项成果在该类型麦区推广应用后,收到了显著增产效果。在上蔡县推广应用后,使部分砂礓黑土地的小麦亩产由原来的100多公斤提高到180多公斤。

芝麻稳产高产栽培技术研究 这项研究在1985年 荣获省科学技术进步三等奖。该项成果通过三年的试验示范,针对芝麻的生理性能和本县的光、热、水、土等条件,提出了八项改革栽培技术措施,从而扭转了历史上芝麻产量低而不稳的局面,为芝麻生产实现稳产高产提供了一整套栽培技术。此项技术在上蔡县三年共示范19543亩,增产芝麻250多吨,推广261000亩,总增产效益达390多万元。