第二章 气 候

上蔡县属于大陆性暖温带季风型的亚湿润气候。在省内农业气候区划中,属淮北平原低洼易涝的无春旱区。气候特点:春暖、夏热、秋凉、冬冷,四季分明。热量丰而不裕,光照适中,但较周围县市偏少;降水充沛而集中,时空分配不均匀,因而易旱易涝,灾害性天气较多。

春季:入春后,温度不断回升,雨水逐渐增多,冷暖变化显著,常有南北大风交替出现。低温阴雨和春涝出现机率较大。春末、夏初常刮干热风。

夏季:光照时间长且强度大,热量和降水均居四季之首。由于时间、空间降水分布不均,暴雨、洪涝、冰雹和大风多出现在这个季节,夏旱、夏涝经常出现。

秋季:入秋后,雨水锐减,气温平缓下降。天高气爽,气候宜人。大多数年份连绵秋雨,酿成秋涝;个别年份雨水稀少,造成秋旱。

冬季:气温低,降水少,偏北大风多。冬虽冷,无酷寒,越冬作物大都能保持其在冬前形成的植物质。冬旱较多,寒潮、雨凇等灾害性天气和结冰霜冻等多有发生。

用候均温划分四季的长短,春夏秋冬各季维持时间分别为56天、113天、61天、135天。

第一节 气候诸要素

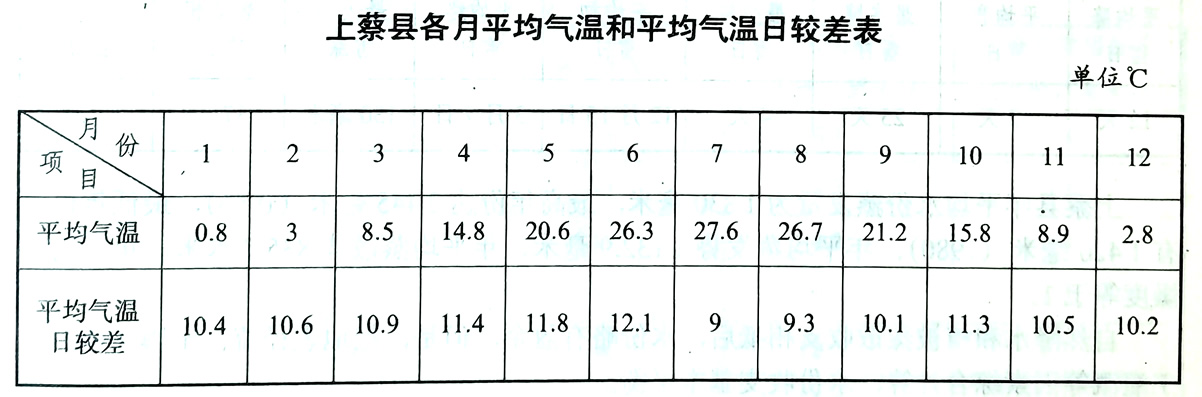

一、气温

上蔡县年平均气温为14.8℃,其中春夏秋冬平均气温分别为14.6℃、26.9℃、15.3℃和2.2℃。历年极端最高气温达到43.7℃(1966),历年极端最低气温为零下14.3℃(1964),年平均气温日较差是10.6℃,最高年份达到11.8℃(1966),最低年份只有8.9℃(1964)。

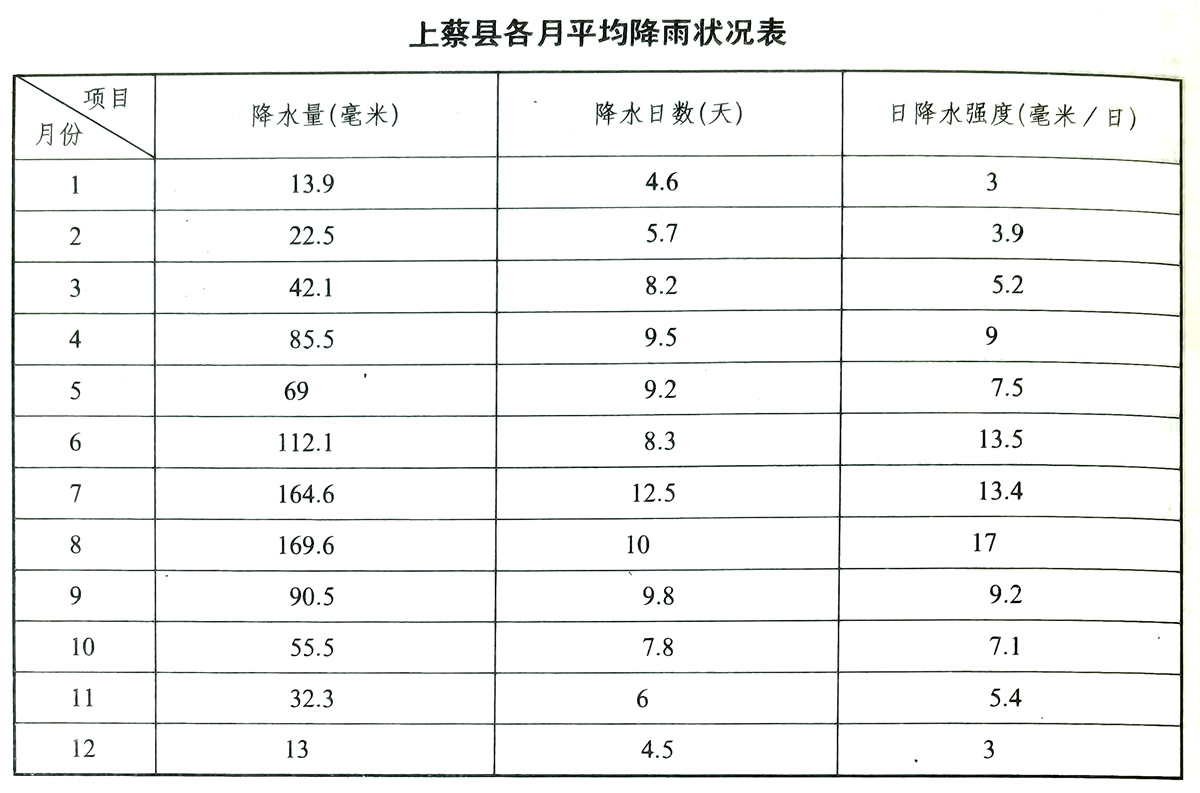

二、降水

上蔡县年平均降水量为870.7毫米。其中春季198.6毫米,夏季443.9毫米,秋季178.7毫米,冬季50.2毫米。最多年份达到1547.4毫米(1975),最低年份只有417.9毫米(1966)。年平均降水量平均变率为20%,年平均降雨日97天,年平均降雨强度9.1毫米,历年连续无降雨日63天(1975年、1976)。

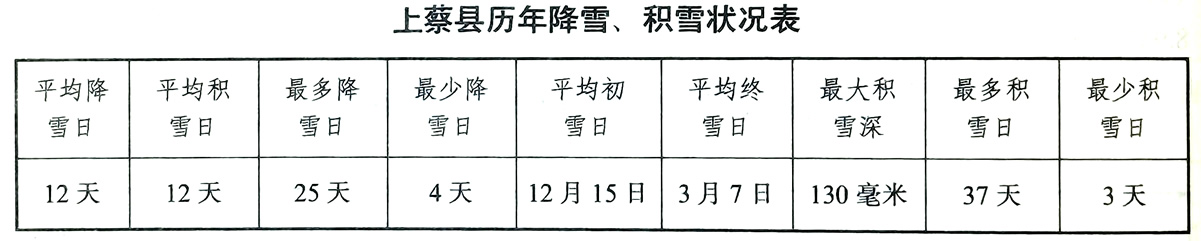

上蔡县历年一般在12月份开始降雪,三月份终雪。

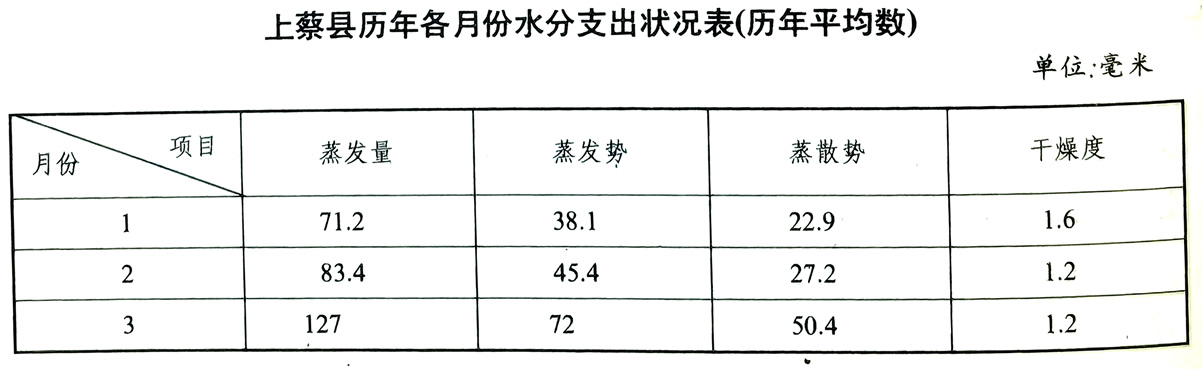

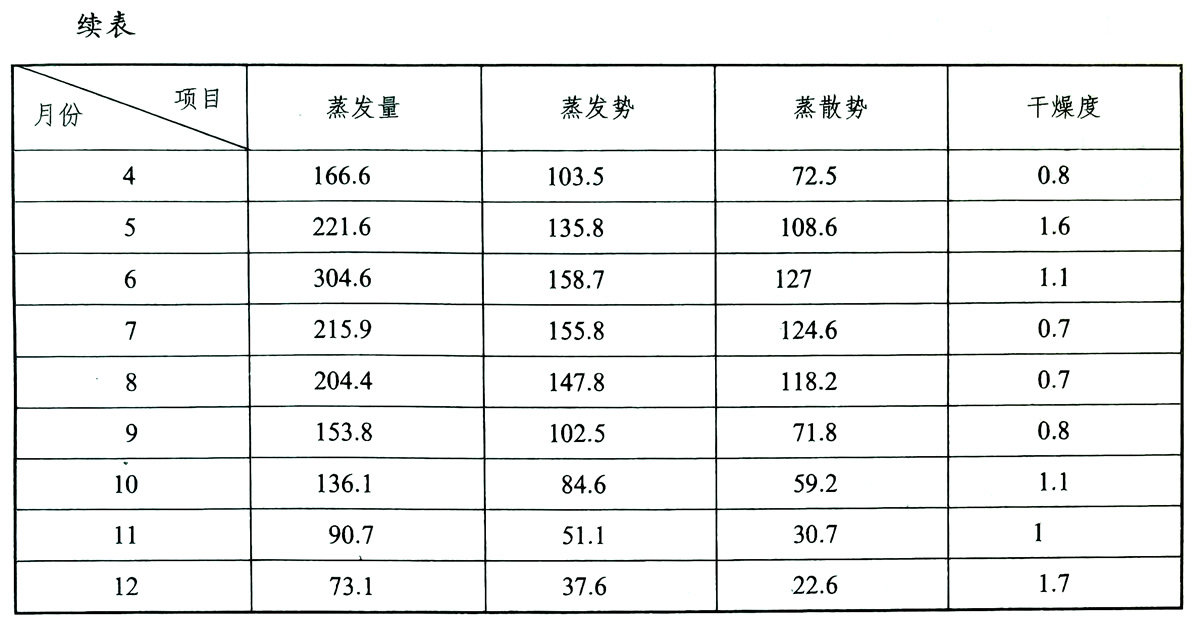

上蔡县年平均水份蒸发量为1830毫米,最高年份达2445毫米(1966),最低年份只有1420毫米(1980),年平均蒸发势1132.9毫米,年平均蒸散势835.7毫米,年平均干燥度等于1。

自然降水和植被蒸散收支相抵后,水份略有盈余,但是,把地表径流、土壤渗透、人工灌溉等因素综合计算,水份收支基本平衡。

三、日照、太阳辐射

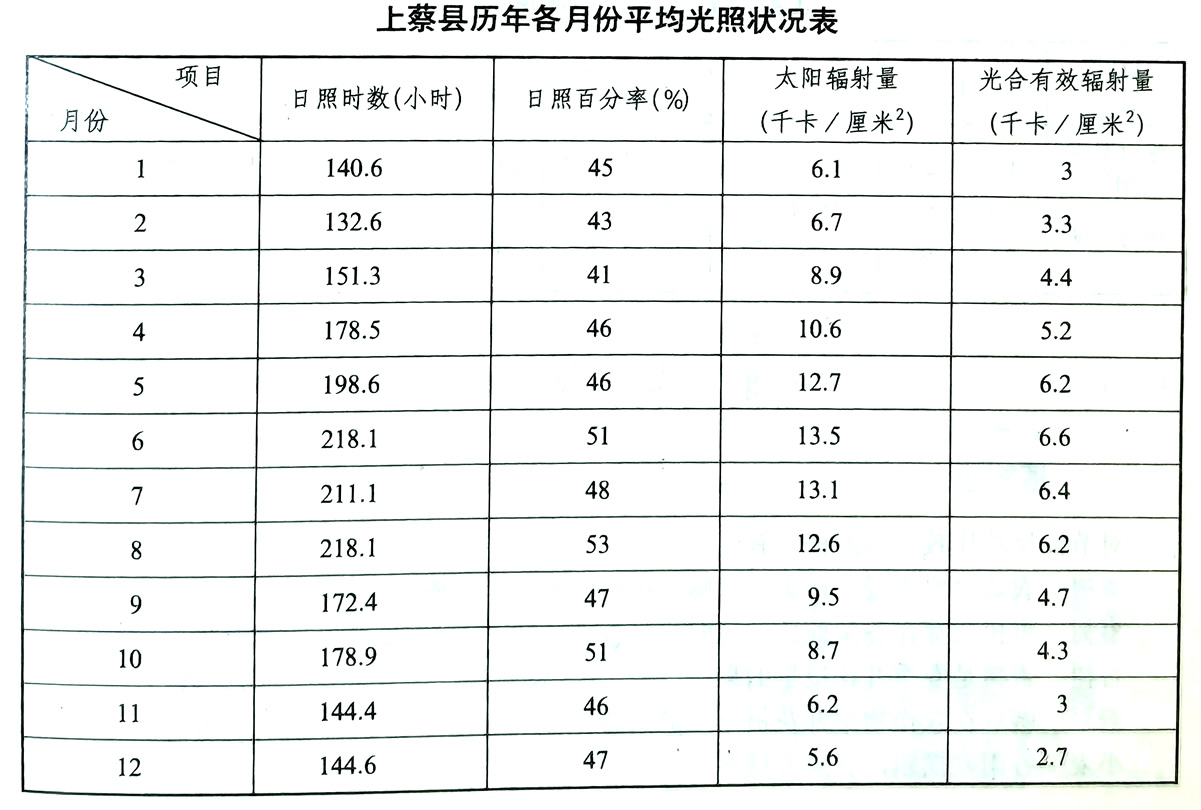

上蔡年平均日照时数为2089小时,最多的年份可达2333小时(1959),最少的年份只有1887小时(1961)。其中春季528.4小时,夏季647.2小时,秋季495.7小时,冬季418.1小时。年平均日照率是47%。年平均太阳辐射总量是114.2千卡/平方厘米。年平均光合有效辐射量为56千卡/平方厘米。历年各月光照状况见下表。

四、风向和风速

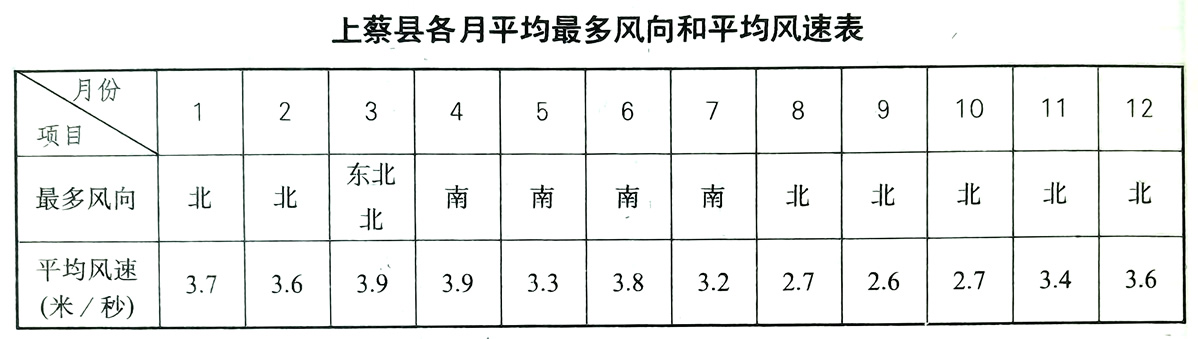

上蔡县由于属季风型气候,冬夏两季风向有明显的季节性转换,冬季盛行北向风,夏季盛行南向风,平均风速3.4米/秒,最大年份为4.3米/秒,最小年份为2.8米/秒(1978)。各月平均最多风向和平均风速见下表。

五、冷热期、霜期、积温、湿度

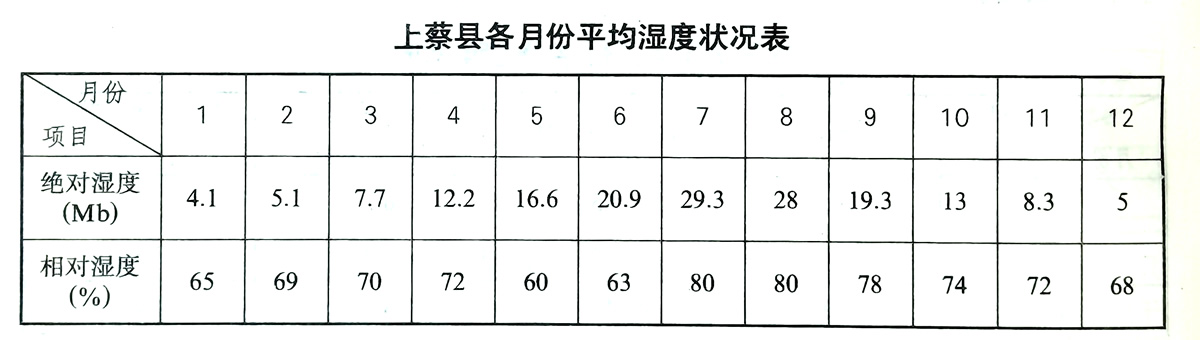

上蔡县年平均炎热期为70天,暑热期为20天,冷期80天,无霜期225天,霜期140天,霜日49天。气温稳定通过0℃平均初日是2月7日,平均终日是12月14日,维持天数为321天,其间积温为5403℃。气温稳定通过10℃平均初日是3月3日,平均终日是11月7日,维持天数为222天,其间积温为4798℃。年平均绝对湿度14.1mb,年平均相对湿度为72%,最大年份达79%(1964),最少年份为64%(1966)。

第二节 物 候

一、植物候

对节候反映比较突出的植物有:

椿树:农谚:“要天暖,椿头大似碗,椿头大似锣,快吃白面镆”。

枣树:枣树发芽在谷雨前后,此时是种棉花的季节,有“枣芽发、种棉花”的农谚。

杏树:杏树是春季开花最早的果树,有“九九柳落地,十九杏花开”的谚语。

豌豆:豌豆在农作物中开花最早,谚语说:“豌豆开花,三月十八”(农历)。

小麦:“谷雨麦摆旗,立夏麦穗齐。”

二、动物候

县内主要的候鸟有:大雁、家燕、布谷鸟、黄莺、鹎颊(吃杯茶)。

大雁是冬季过往的候鸟,家燕是春天早到的候鸟,有“八月十五燕门开,小燕走,大雁来”、“杏花开,燕子来”,“七九河中开,八九燕子来”等农谚。

布谷鸟、黄莺、吃杯茶都是在五月中旬以后到来,五月下旬始鸣。布谷鸟的叫声,人们按音拟作“割麦垛垛”或“光棍扛锄”。吃杯茶的叫声人们叫“大哥、二哥起来吧”(早早起床、下地割麦)。

除了候鸟以外,还有几种预告节令和天气变化的动物。

青蛙:青蛙一般到四月中旬始鸣,有“蛤蟆打哇哇,四十五天吃疙瘩;蛤蟆乱叫唤,四十五天吃蒜面”(寓四十五天麦子成熟)和“八月哈蟆叫,麦往水里撂”(预示种麦时有涝)等农谚。

蚂蚁:蚂蚁急速结队寻食搬家是快降大雨的预兆,农民叫“蚂蚁行雨”。

蛇:蛇出洞爬在道路上,也是要降大雨的征兆,有“蚂蚁搬家蛇过道,定有大雨到”的农谚。

蜻蜓和鱼:在大雨即降之前,蜻蜓低飞,鱼多浮在水面,有“蜻蜓低飞鱼走头,定有大雨流”的农谚。

鸡:鸡子傍晚迟迟不上宿,是天气变阴或落雨的预兆。

鹳(洼子):农民依据洼子叫声的不同时间来预告天气的变化,有“早洼阴、晚洼晴,半夜洼叫晴不到明”的农谚。

三、非生物候

太阳或月亮周围有光圈,是天气变化的预兆,有“日头月亮穿外衣,不是刮风就下雨”的说法。

云:“空中出现鱼鳞云,不出三天大雨淋”。

雾:“冬雾雪、夏雾热”。

虹:“东虹晴、西虹雨,出了南虹卖儿女(意有大灾出现)”。

水缸:水缸底部上潮,缸水上翻是天气变阴或下雨的预兆。

农民还根据二十四节气安排农事,有“谷雨前后,种花种豆”、“芒种三日(小麦)青杆自死”、“处暑三日种犟田”、“秋分早、霜降迟、寒露种麦正当时”、“小雪(种麦)不分股,大雪(种麦)不出土”、“头伏萝卜末伏芥,中伏里头种白菜”等农谚。

附:上蔡县气象站

上蔡县气象站建于1958年夏,1959年元月正式投入观测。初名为上蔡县气候站,站址设在县农场。当时设备简陋,人员不足,观测场地面积仅有16x20平方米,主要业务是对云、天气现象、温度、湿度、风、蒸发、日照、地温等项目的地面观测、记载。1960年改气候站为气象服务站。1964年,新建了观测室和住室7间,配备专业技术人员3人,业务上增加了以图、资、群相结合的天气预报。1965年后,先后增加了气压观测计、电接风代替维尔达风压板,温、压、湿自动记录和雨量自记仪器。1977年8月,开始小天气图分析,能作出单站天气预报。随着业务范围的扩大,又新建站房7间,技术人员增至10人,并开始开展农业气象服务工作。1979年,新建了办公室、观测室、预报室、资料室,业务分为预报、观测及农业气象三组。1981年,观测场扩大为25x25平方米。到1985年全站占地面积达到3938.8平方米,配备工程师1人、技师1人、农业技术干部2人、一般工作人员3人,隶属地区气象局和县政府双重领导。