上蔡有史以来,水旱灾害频仍,人民饱受其苦。民国时期,统治阶级无视民瘼,水利建设停滞,水患肆虐,民不聊生。

建国后,全县人民自立更生,坚苦奋斗,大搞水利建设:挖河、筑堤、修库,打井、筑渠、平整土地,生产条件得到逐步改善。50-60年代,重点是治理主要河道,70年代重点治理干支沟。1983年,全县掀起挖沟修井,建桥配套,筑堤建闸,植树造林的水、田、林、路综合治理高潮。1984、1985的两年时间里,建河道标准堤防152.4公里,建设旱涝保收田4万亩,面上除涝配套4.5万亩,恢复机井870眼,效益面积3.48万亩。至1985年底,全县共投资4964万余元,完成土石方15442万立方米,先后治理各级排水沟3626条,建拦河节制闸(坝)6座,排水涵闸99座,河道建桥85座,面上建桥7316座,构成了四级除涝配套网。全县有机电井12417眼,喷灌机组432台,灌溉面积达到了42.58万亩,比1950年的0.79万亩增加了41.79万亩。除涝面积达到36.58万亩,占全县易涝面积65万亩的56%,旱涝保收田20.5万亩。渔业生产有了新的发展,全县14596亩的可养水面利用率达到了93%,年产成鱼达370吨,创历史最高水平。

第一章 河道治理

第一节 主要河流治理

一、小洪河

小洪河,发源于舞阳县滚河上游千家屿,经西平县境,从后郑村注入上蔡,流经华陂、百尺、西洪、东洪、塔桥、洙湖、党店等7个乡,由党店乡老田村南入平舆境。总长254公里,总流域面积4260平方公里,其中县境内长52.76公里,流域面积467平方公里。

元末至正年间(1341--1370),因乾江河(洪河上游支流)常给下游造成灾害,于舞阳卸甲店附近将乾江河水向北导入澧河。后因导乾入澧水渠淤塞,河复旧线,西平、上蔡两县复遭水患。明嘉靖年间(1522--1566)曾进行疏淤筑堤,但所经蔡地百余里内,两岸地势低下,河堤浮薄,每遇河水暴发,必冲决泛滥,蔡境沿岸诸里受淹者十之六七。康熙二十五年至二十九年(1686-1690),岁岁筑堤,数年之间未水溢之患。清乾隆十五年(1750),在导乾入澧处,用铁轴贯釜坚筑石坝,乾江河水复入澧河。

1965年11月,按“新三年一遇除涝,二十年一遇防洪”标准,裁弯、加深、拓宽治理。全县25个公社,共出动55000名民工,施工162天,完成土方1174.07万立方米。同时,由于上游石漫滩水库的控制,下游大洪河口以上干河的疏浚和老王坡洼地滞洪的调剂,水流顺畅,防洪标准大大提高。贺道桥(即今东风桥)以上河段,由建国前排洪量90立方米/秒,提高到350立方米/秒,除涝量达200立方米/秒。但是,在“七五·八”特大洪水袭击后,由于石漫滩、田岗等大小水库垮坝失控,河床普遍淤高0.8--1米,减少泄洪量15%左右,使除涝标准下降到不足二年一遇,防洪标准不足五年一遇。

二、北汝河

北汝河系古代汝水故道,源于临汝。经郏县、襄城,汇沙河而东至郾城再东南,从西平五沟营而南注入上蔡,经百尺、朱里桥、蔡埠口、秦埠口南注入汝南境。全长279.1公里,总流域面积1016平方公里,其中上蔡境长18公里,流域面积102平方公里。早在元朝初期,由于汝水泛滥,为患蔡州,遂在郾城南截断汝水,使之顺沙河入颍河。郾城至西平五沟营段古汝水(《郾城县志》称干河,又名洄曲河),成为澧河的自然分洪道。1954年,为了分清水系,防止澧河水串流,把干河嘴彻底堵死,筑为澧河大堤,干河遂废。逐渐形成高岭耕地。五沟营以南至上蔡朱里桥段,河槽自然淤塞,已成为可耕地。朱里桥以南,汝水又称北汝河或北柳堰河,出蔡境即入南汝河。

建国后,1964年12月治理北汝河。投入民工15400人,治理长度6.95公里(高湾至汝上交界处),完成土方139.96万立方米,工日75.4万个,国家投资80.43万元。治理标准为新三年一遇除涝,二十年一遇防洪。苑坡处河槽底宽21米,设计水深5.6米,两岸边坡比1:2,除涝流量206立方米/秒,防洪流量367立方米/秒。同时,西平、遂平、汝南三县亦出工治理下游。1965年秋,县境内建桥5座,涵闸7座。1966年春由西平县出工,治理了北汝河吴宋湖取直段(由高湾至苗庄北王汊口),建桥9座,排涝涵闸16座,拦河闸一座。原老汝河故道成为排泄岗水的水沟。由于历年淤积和近期人工破坏,排水能力很低,特别是唐楼至陈桥段,基本废死。

三、北柳堰河

北柳堰河是北汝河一支流,发源于西平县杨庄乡仪封东,从重渠乡王湾村东北注入上蔡境,流经无量寺乡,由三汊口注入北汝河。县内长3.6公里,流域面积26平方公里。

1965年冬至1966年春,由西平投工进行治理,扩大了河槽断面,达到新五年一遇防涝、二十年一遇防洪的标准。治理后的北柳堰河,仍在王湾后沿西平、上蔡边界东行,至三汊口(红澍河入口处)折向东南进入上蔡境,入新北汝河。

四、南柳堰河

南柳堰河是北汝河一支流.发源于遂平县千峰寺和黑石崖,从无量寺乡九龙沟口入境,流经无量寺、黄埠二乡,从高湾注入北汝河。全长57.5公里,总流域面积523.6平方公里,其中县境长7.26公里,流域面积25.8平方公里。

1966年,遂平县出工治理。因原信阳地区规划时,洪水泄量是按分摊处理办法进行的,所以采取了中游分洪入汝,下游分洪入吴宋湖的治理办法。结果娘娘庙分洪道挖好后,常常出现汝水倒灌,反而加重了南柳堰河负担。韩刘分洪工程也因与遂平的水利纠纷而受阻,无法施工,而河槽断面已疏浚成形,致使断面上游宽下游窄,构成人工束水。因此,常遭洪涝灾害。

五、南汝河

南汝河泛称汝河,俗称沙河,古称亲水。全长223公里,总流域面积7300平方公里,南汝河在上蔡境内长3.3公里,属半拉河(右岸属汝南,左岸属上蔡),从黄埠乡曹庄西入境,向东流经董庄,过大张桥村出境入汝南。

1951年在平舆县修建蛟亭湖洼地滞洪工程,1953年在泌阳修建板桥山谷水库,1958年,在汝南修建宿鸭湖平原水库。宿鸭湖以上原河线堤防加固,宿鸭湖以下从沙河口起全线疏浚整修。但由于多河岸顶冲,上蔡境内仍常受洪水威胁。

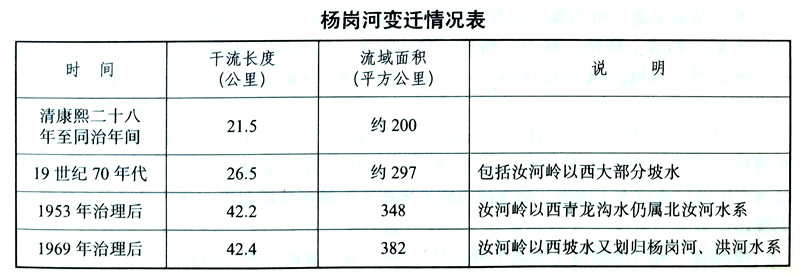

六、杨岗河

杨岗河为洪河一支流。发源于西平县盆尧乡,流经百尺、西洪、石桥、东洪、塔桥、齐海、五龙、洙湖8乡,由贺道桥(即现东风桥)入小洪河,总长42.4公里,总流域面积 382平方公里(包括西平境来水面积55平方公里)。

杨岗河,系清康熙二十六年(1688)以来修浚的小沟串集而成。清康熙《上蔡县志》记载:“其上游名鲤鱼沟,起源于芦岗北鸭口坑(现单庄北茶庵湖内),东经芦元里(鸳店东北)至北大路,过南土桥,经洪水里(西洪一带)又名胡家沟,其形渐阔(分支南下为杜二沟)。再东过刘家桥,经东北入南洪沟。又东南过三道桥,其形愈阔,经蓍阳里入铭汀河。南过苏家桥,再过杨岗桥,绕杨岗店西南行至柴冀村西北入蔡河”。这样串联形成了杨岗河的雏形。从康熙二十八年(1690年)至同治年间约180年,排水体系未变。建国后,1953年春,对杨岗河下游进行治理,把东朱马河作为杨岗河主干进行疏浚。杨岗河由贺道桥处注入洪河,由蔡河支流改属洪河支流。1966年冬,杨岗河进行全面治理,并将主干线路作了调整。下游进一步拓宽取直,上游作了较大的裁弯取直。治理标准为五年一遇除涝,二十年一遇防洪。下游入洪河口处,底宽32米,除涝流量175立方米/秒,防洪流量293立方米/秒。至1969年4月底竣工,历经三个冬春,动员19个公社投工5万人。共做土方607.7万立方米,建桥16座,修涵闸25座。但是,在“七五·八”特大洪水后,一是洪河上游石漫滩水库垮坝,山洪失控,洪河水大,杨岗河水常受顶托;二是河道受淤严重,降低排涝能力;三是流域面积扩大,原河道承受能力相应偏小。因而治理后,仍常有灾害发生。

七、茅河

茅河是洪河一支流。发源于塔桥乡马楼南,流经党店、和店乡。入平舆县境,至新埠口入洪河。总长25公里,流域面积171平方公里,其中县境长153公里,县内流域面积126平方公里。

清代以前,茅河古为蔡河右支,自雷安里(今林堂一带)十字河口分而南下。由杨家庄入汝阳(今汝南)界,此河壅塞已久,于康熙二十五年(1687)疏浚,清乾隆十八年(1753),项城人在十字河口处,以红石砌坝,截断蔡河,使蔡河之水南流入茅河,蔡河槽只泄黑河水,使水系俨然分开。

建国后,1951年12月1日,上蔡开始治理,同月25日竣工。从源头到出境,长24.2公里,投工12600人,完成土方36.94万立方米。下游平舆县于1952年4月15日开工,5月22日竣工。

治理后,涝灾虽有所减,但标准甚低。1965年12月,洪河大施工时,在塔桥左岸把茅河口堵死,从此茅河不再担负洪河分洪任务。从塔桥至林堂西的老茅河槽(或曰蔡河槽)全部废除,源头改为马楼东南。

1969年11月,组织党店、和店、蔡沟、塔桥4公社民工2万人,对茅河由阎刘至出境处段进行清淤疏浚,但平舆境未治,形成上游(上蔡境)宽、深,下游(平舆境)窄、浅;并且,平舆县的射桥和射桥以下芦苇丛生,路坝重重,每到汛期,几乎年年受灾。1980年6月25日,连续降雨三日,降雨量180毫米,淹地面积4万亩,倒塌民房数千间。

1981年1月,省、地统一部署,彻底治理茅河。工程分三期进行。第一期工程,由党店、和店、洙湖、蔡沟、塔桥、五龙、齐海等7个公社出民工2.17万人,于1981年12月10日动工,次年1月15日竣工,完成土方55.5万立方米。第二期工程于1982年3月16日开工,5月1日竣工。由杨屯、石桥、杨集3个公社,投工4200人,治理长度7.62公里,完成土方13.1万立方米。第三期工程于1983年3月开工,4月28日结束,由党店、洙湖、塔桥、蔡沟、和店等5个公社,出动13600个民工,完成土方5.48万立方米,治理长度4.55公里。1984年11日,新建桥两座,使茅河全部按新标准配套,畅通无阻,效益显著。

八、黑河

黑河发源于漯河市东郊,从郾城县坡小庄注入县境,流经华陂、西洪、东洪、小岳寺、朱里、韩寨、塔桥、蔡沟、杨集、和店等乡。由杨集乡相湾村入项城县境。总长136.46公里,流域面积1018平方公里,其中县境长64.6公里,流域面积 446 平方公里。

民国8年(1919),在榆社(今东洪乡)一带修堤约10华里。民国26年(1937),自东唐桥入境处,修堤50余华里。民国28年(1939),复大事修堤。当时,干河即洄曲河已为泄洪道,通过人工治理,把干河与党家湖源头的黑河联结起来,成为黑河向上延伸的上源。

建国后,对黑河进行了多次治理。1954年,为了分清水系,防止澧河水串流,减少黑河水患,把干河嘴彻底堵死。1955年10月10日至1956年5月14日,上下游进行了统一治理。上蔡、西平、平舆三县共投工3.16万人,完成土方249.98万立方米,但治理标准偏低,只有老三年一遇。1970年11月,上蔡县18个公社投工7.04万人,完成土方283.2万立方米,治理标准升为新五年一遇。1977年1月25日至4月20日,上蔡境内进行全线治理,全县21个公社,出民工10万人,完成土方677万立方米,达到新五年一遇除涝,二十年一遇防洪的标准,杨河口以下底宽32米,设计过水深4.8米,两岸边坡1:2,可通过除涝流量247立方米/秒,防洪流量483立方米/秒。

九、杨河

杨河系黑河一支流,发源于韩寨乡张庄北三汊口,流经崇礼、杨集乡,由狼坡庄东入黑河。长16.35公里,流域面积153平方公里。

杨河原名官沟河,清康熙二十七年(1688),上蔡知县杨廷望带领群众修浚该河,上蔡人民为感恩戴德,以其姓命名为“杨河”。

建国后,1955年和1963年两次治理,但均不彻底,仅达老三年一遇除涝标准。1973年11月10日至12月28日,县组织6个公社,投工2.6万人,完成土方162.7万立米,达到新五年一遇的除涝标准。下游河槽断面底宽25.5米,设计过水深3.9米,两岸边坡1:2,最大除涝流量107.7立方米/秒。同时建桥11座,排涝闸8座,涵洞12座。杨河流域1981年为省除涝重点项目,至1983年,基本上完成了面上除涝配套,效益比较明显。

第二节 干沟治理

一、老北汝河

清初,老北汝河上游为朱里河,下游为蔡埠河(汝水故道)。发源于大路李乡蒋刘西,流经城郊、黄埠、邵店乡,至汝南县张楼乡大吴寨入北汝河。县境内长23.5公里,流域面积123平方公里。1981年治理,除涝标准不足三年一遇,下游入河口处底宽14米,设计水深2.9米,边坡为1:2,流量为98.45立方米/秒。

二、杜一沟

杜一沟属洪河水系,南马肠河一支流,1686年修浚。发源于齐海乡肖庄,流经五龙、杨屯乡,至汝南县留盆乡入南马肠河。县境内长12.7公里,流域面积77.5平方公里。1967年按三年一遇标准治理,下游汝、上交界处河槽底宽5米,设计水深4.4米,边坡1:2,流量53立方米/秒。

三、南杜二沟

南杜二沟属洪河水系,南马肠河一支流,1686年修浚,发源于齐海乡孙庄北,流经五龙、杨屯乡,至汝南县留盆乡夏庄南入南马肠河。县境内长11.7公里,流域面积53.4平方公里。1978年按三年一遇除涝标准治理,下游出境处河底宽8米,设计水深3.3米,边坡1:2,流量40.6立方米/秒。

四、蓍台沟

著台沟系杨岗河一支流。清康熙二十七年(1688)修。发源于东洪乡东洪集西。流经塔桥、齐海、五龙、洙湖乡,至王库桥南入杨岗河。全长16.2公里,流域面积39.9平方公里。1984年按五年一遇除涝标准治理,治理长度13.66公里,下游入口处底宽11米,设计水深3米,边坡1:2,流量39.4立方米/秒。

五、解放沟

解放沟系杨岗河一支流,建国后开挖。发源于西平县后郑村,流经百尺乡,至下地关东南入杨岗河。县境内长10.9公里,流域面积30.2平方公里。1985年按五年一遇除涝标准治理,治理长度8.1公里,下游入口处底宽7米,设计水深3米,边坡1:2,流量31.57立方米/秒。

六、九龙沟

九龙沟是汝河水系,南柳堰河一支流。建国前称堰沟,建国后因西平称上游为九龙沟而得名。发源于西平县蔡寨岗东朱坑,流经西平县焦庄乡、上蔡县无量寺乡,至韩刘村西南入南柳堰河。县境内长6公里,流域面积11.39平方公里。1978年西平、上蔡同时治理,治理标准为五年一遇,下游入口处底宽12米,设计水深3米,边坡1:2,流量47立方米/秒。

七、界沟河

界沟河是沙颍河水系,汾河一支流。清康熙二十六年(1687)修。发源于朱里乡扶台南,流经上蔡县的朱里、东岸乡和商水县姚集乡。至匡庄东北入汾河。全长21.4公里,总流域面积110.7平方公里,其中县境内长13.3公里,流域面积63平方公里。1980年按五年一遇标准,由商水、上蔡分段治理,上蔡治理长度15.9公里,即由起源处至商水境小青龙沟口,入口处底宽13米,设计水深2.9米,边坡1:2,流量57立方米/秒。

八、青龙沟

青龙沟是沙颍河水系,汾河一支流。原为汉丞相翟方进倡导开挖,清康熙28年(1689)修浚。发源于华陂乡赵庄村东南,流经上蔡县华陂、小岳寺、朱里乡和商水县白寺乡,至黄冲庄入汾河。县境内长19.2公里,流域面积85.51平方公里。1979年按五年一遇标准治理,治理长度16.55公里(上商交界至华陂公路桥),出境处底宽8米,设计水深3.5米,边坡1:2,流量57立方米/秒。

九、和沟

和沟是黑河一支流。明万历年间开挖,1687年修浚,当时叫马家沟,又名胡家沟。发源于东洪乡北徐村北白洼坡,流经东洪、塔桥、韩寨乡,至塔桥乡候张村东北入黑河。全长15公里,流域面积33.57平方公里。1984年,韩寨、塔桥、东洪三乡出民工1.43万人治理,治理长度12.02公里,标准是五年一遇。下游入口处底宽8米,设计水深3米,边坡为1:2,流量34立方米/秒。

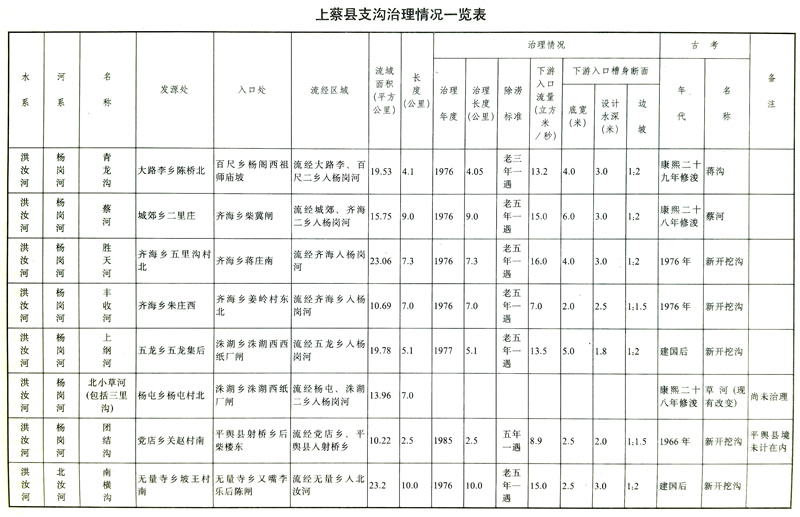

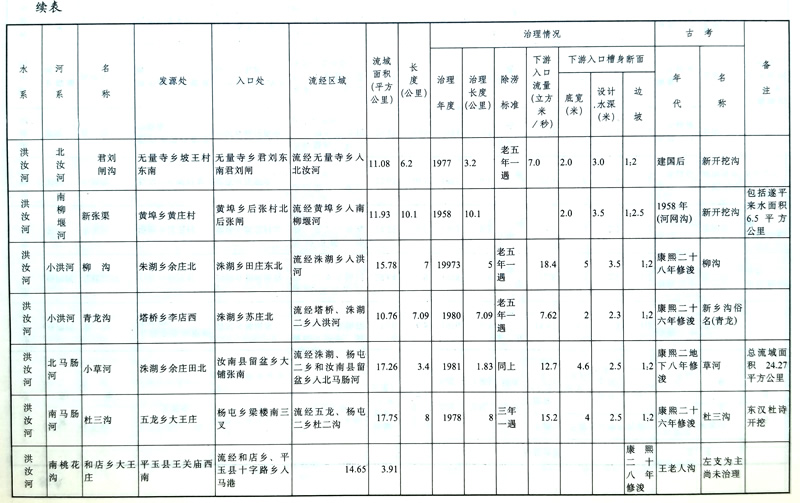

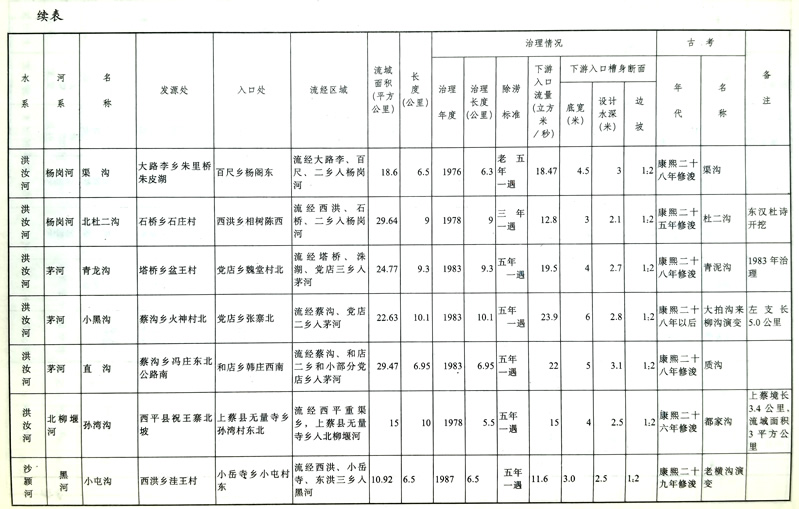

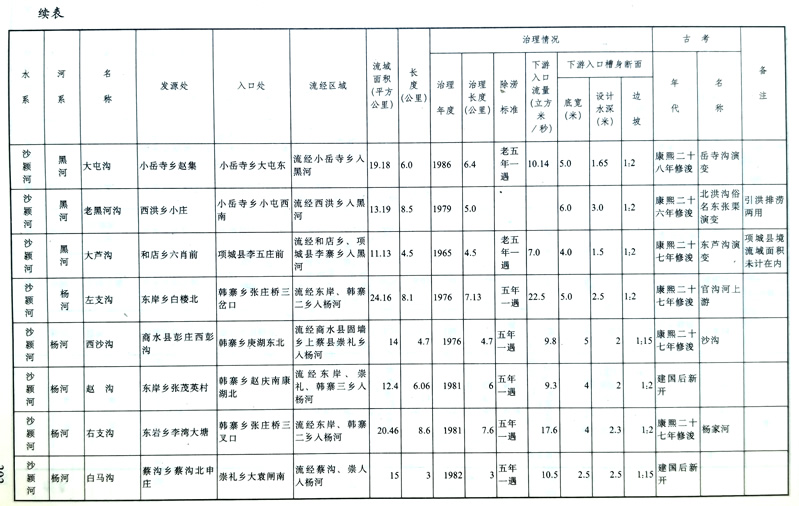

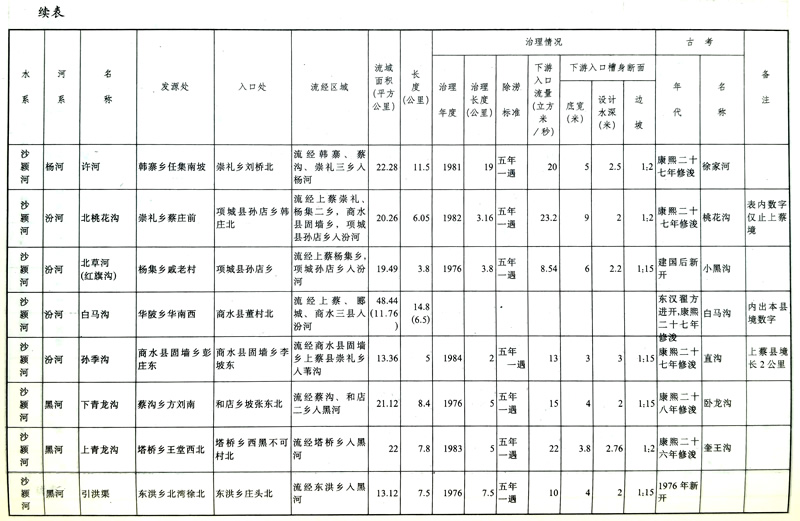

第三节 支沟治理

上蔡县共有支沟35条,其中属于洪、汝河水系的21条,流域面积10-20平方公里的15条,20平方公里以上的6条;属于沙、颖河水系的14条,流域面积10-20平方公里的9条,20平方公里以上的5条。以上支沟除洪、汝河水系的小草河、南桃花沟、沙颍河系的大芦沟、北桃花沟,因系县外纠纷属对口工程尚未治理外,其余均已不同程度地进行了治理。