第一章 财 政

第一节 财政管理体制

清代,上蔡县财政是统收统支,尽收尽解。清光绪末年,地方课征的烟酒税、牙税、厘金、当税和规费等,由县府掌握支配。

民国元年(1912)至民国24年(1935),县无独立的财政。田赋税捐,全部解省,县财政收入全由省配定,不敷部分,由地方自增税捐。民国25年(1936)以后,实行统收统支,通盘筹划。县财政科主管征收,县金库主管保管和经费发放,会计室主管收支预算和结算,县财政委员会主管收支预决算审核,构成征收、保管发放、监督和审核四权分立的财政管理制度。建国前夕,地方乱收乱支,收支失控而无法平衡。

建国初期,实行“统收统支,高度集中”的财政管理体制。收支项目、办法、范围和标准,均由中央统一制订。县财政收入纳入国家预算,收入全部上缴,支出由上级拨款,年终结余全部上缴。当时县按月造送月份经费计算书,向信阳专署财政科领取报销。

1951年,国家财政改行中央、大行政区、省(市)三级管理,县财政列入省级预算以内。1953年,国家财政改行中央、省、县三级管理体制,上蔡县始成为一级财政。1954-1957年实行“划税分成,固定比例,支出包干”的体制,乡(镇)预算一律列入县财政内。中央将国家的预算收入划为固定收入、固定比例分成收入和调剂收入3种。1957年,省财政厅划上蔡县的固定收入为:印花税、利息所得税、屠宰税、牲畜交易税、城市房地产税、文化娱乐税、车船使用牌照税、县级企业及事业收入、县级其它收入。分成收人为:商品流通税、货物税、工商税、工商业所得税等,中央70%,省10%,县20%;农业税,中央30%,省40%,县30%;公债收入,中央60%,县40%。

1956年,国家财政改行为中央、省、县、乡(镇)四级管理体制。县正式建立了乡(镇)一级财政。5月,县人民委员会给乡(镇)财政划定了收支项目。收入项目:农业税自筹收入、工商自筹收入、清理财政收入、小学学杂费收入、公产收入、上级补助收入、上年结余收入、其它收入。支出项目:农田水利事业费、交通事业费、市政维护事业费、邮电事业费、社会救济事业费、乡(镇)行政费、上解支出、预备费、其它开支。1958年,乡(镇)财政终止。1960年,又建立了公社一级财政,县对公社财政采取“收支包干,超收分成,以收抵支,超支不补”和“收支挂钩、比例分成”相结合的财政管理办法。公社一级财政只执行一年即终止。直至1984年,又重建乡(镇)一级财政,实行“定收定支,超收分成,超支不补,结余按规定使用”的财政管理制度。1985年,改为“核定收支,超收分成,短收减支,超支不补,结余留用”的财政管理制度。

1958年,县实行“以收定支,五年不变”的财政管理制度,由于高指标、浮夸风带来的弊端,这种管理体制只执行一年。

1959年至1970年,上蔡县实行“总额分成,一年一定”的财政管理体制,总收入和总支出经上级核定后,确定总额分成比例。收入小于支出部分,由上级补助,如果超收按同一比例分成,总额分成比例一年一定。

1971年,实行“定收定支,收支包干,保证上交(或差额补助),超收部分分成,结余留用,一年一定”的财政管理办法。收大于支的,包干上交,支大于收的,给予差额补贴。这年核定县内总额分成比例为70%,超收分成比例为50%。

1974年,上蔡县实行“收入按固定比例留成,超收奖励,支出包干,超支不补,节约归己”的财政管理办法,这年核定上蔡县的收入留成比例为60%,超收短收亦按此比例执行。

1976年,上蔡县实行“定收定支,收支挂钩,总额分成,一年一定”的财政管理办法,即收支指标核定后,按收入与支出的总额确定留成比例,多收可以多支,少收就要少支,自求平衡。这年核定县总额分成比例为60%,超收分成比例为82%。

1980年,上蔡县实行“划分收支,分级包干,增长分成,节约归己,一定五年”的财政管理办法。这年核定上蔡县收入包干基数为969.1万元,支出包干基数为1042.8万元,基数补助为73.7万元。收入增长分成比例为70%。1981年8月,县医药企业上划省医药局统一管理核算,减少本县收入基数15万元,当年作为现金补助,不减基数。同时,增加小型农田水利支出基数1万元,基数补助为74.7万元,将收入增长分成比例改为80%。1982年至1984年,收入基数改为954.1万元,支出基数1043.8万元,基数补助89.7万元。

1985年,上蔡县实行“划分税种,核定收支,增长分成,补助递减,分级包干”的财政管理体制,一定五年不变。当年核定县收入基数为1071.4万元,支出基数1349.9万元,基数补助275.8万元。基差数补助部分每年递减10%。收支范围是:收入:工商各税、农业税、国营企业所得税和调节税、国营企业上交利润和计划亏损补助、其它收入等。支出是:基建投资、企业挖潜改造、新产品试制费、企业流动资金、支援农业生产资金、城市维护建设费、农林水利、文化教育、科学卫生等项事业费、工交商事业费、优抚社会救济费、行政管理费(含公安、司法、检察)、其它支出等。

第二节 财政收入

清代,县财政收入的主要来源是田赋。其次还有地方课征的烟酒税、牙税、厘金、当费、规费等。

中华民国时期,田赋及田赋附加、杂税等为县级财政收入的主要来源。民国元年至民国24年(1912--1935),田赋正税全部解省,县政府收入由省分配定额,田赋附加用于弥补县府开支不敷部分。民国25年(1936),县始成为一级财政。民国34年至35年度(1945-1946)《上蔡县自治经费收支概况表岁入经费部分》载:课租收入2000万元,国税收入2451.5万元,国税附加1000万元,惩罚及赔款收入21.2万元,规费收入50.1万元,财产及权利之盈息收入6565万元,公有营业及盈余收入18万元,公有事业收入3096.9万元,其它收入1355.2万元。民国36年(1947)《上蔡县自治预算书》载:岁入经常门,原预算数44166.0万元,追加数60718.4万元,合计数104884.3万元;岁入临时门,原预算数205362.3万元,追加数329614.1万元,合计数543976.53万元。

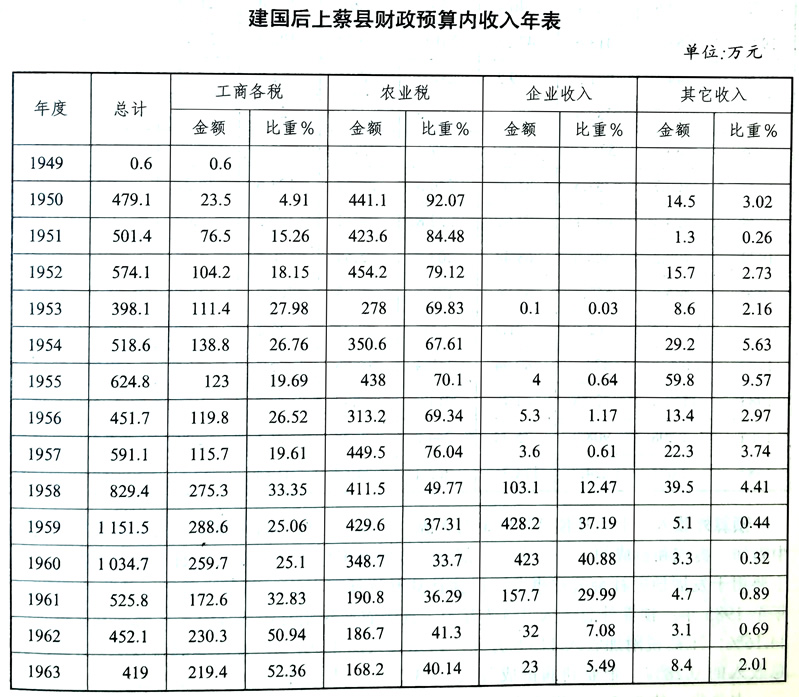

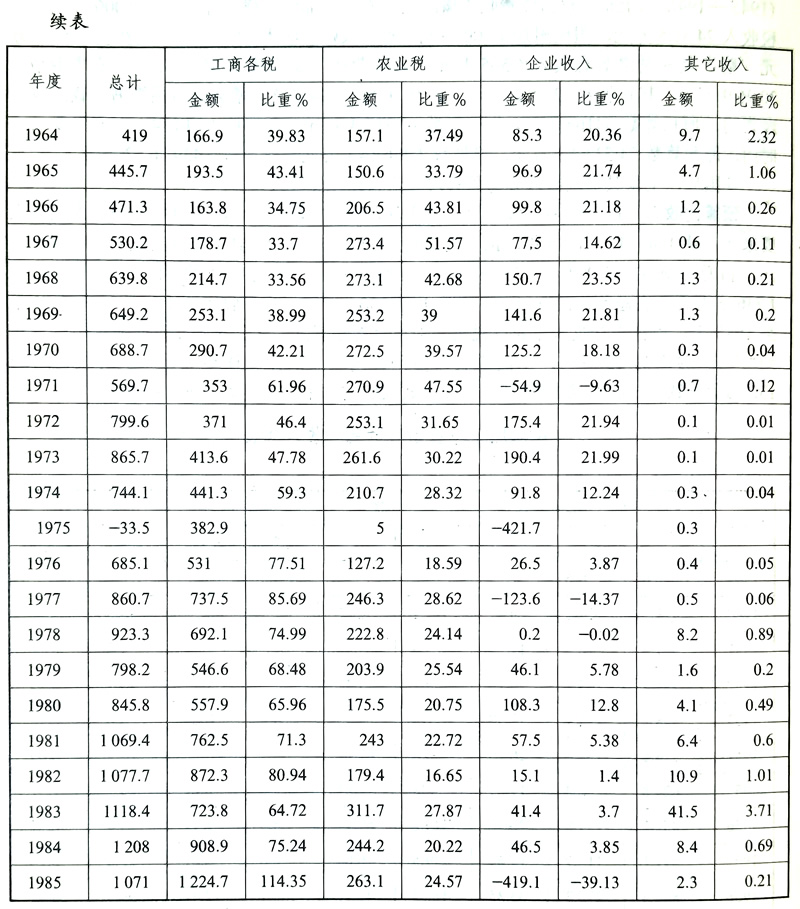

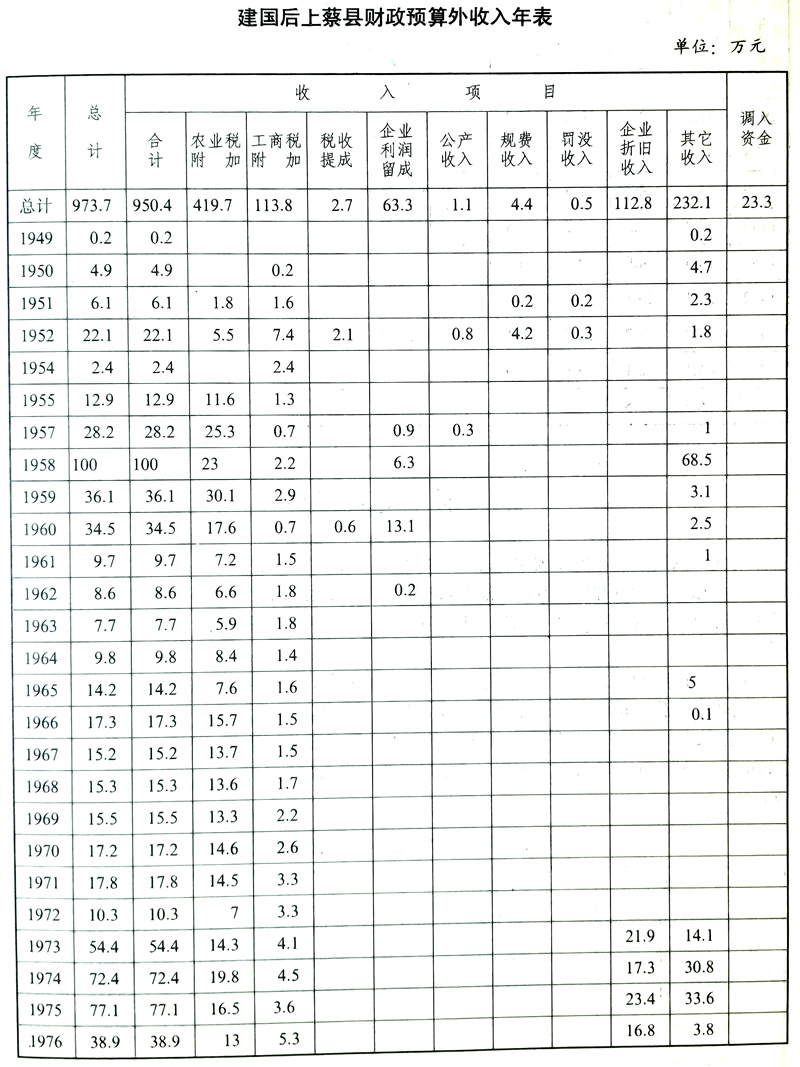

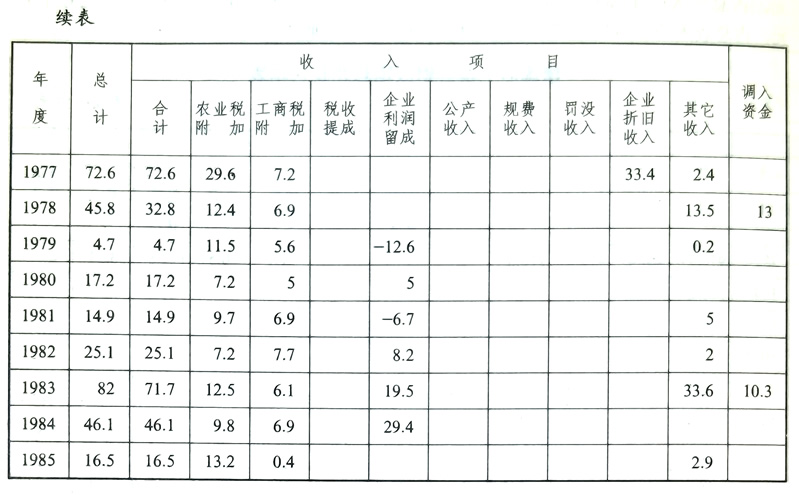

建国后,上蔡县财政收入分为预算内收入和预算外收入。

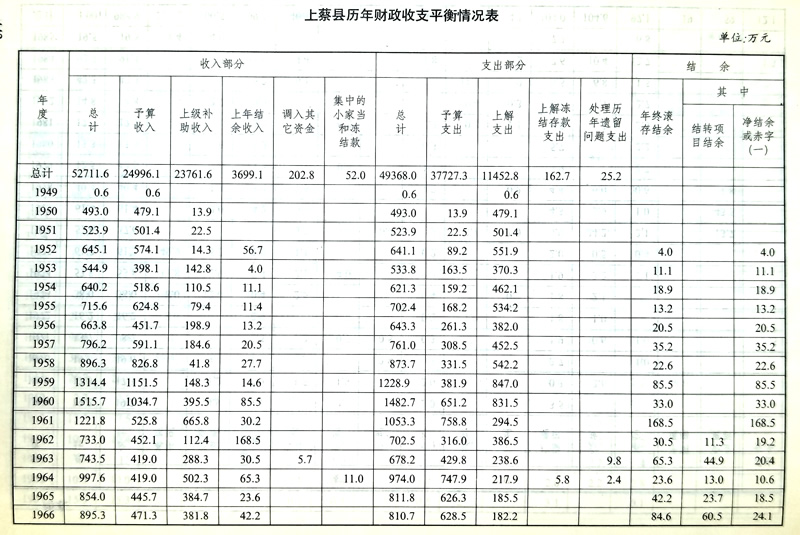

预算内收入 以工商税、农业税、企业收入和其它收入四大项为县财政预算内收入主要来源。从1949年至1985年,预算内总收入24996.1万元,其中工商税收入13240.3万元,占总收入的52.99%;农业税收入9688.5万元,占总收入的38.7%;企业收入1736.5万元,占总收入的6.95%;其它收入330.8万元,占总收入的1.32%。从1949年至1985年,预算内总收入中农业税收入的比重逐年下降,从三年恢复时期的84.8%下降到“六五”时期的22.39%;工商税收入占预算内收入的比重逐年上升,从解放初期的13.4%上升到“六五”时期的81.02%;企业收入所占比重有升有降,起伏比较大。

预算外收入 上蔡县预算外资金的来源:一部分是按照国家规定,从预算内某些项目中附加、提成和留成的一些资金;一部分是按照规定把一些零碎项目划给的一些收入,它主要用于发展地方社会公益事业,以弥补县财政预算内收入资金的不足。上蔡县从1950年至1985年,预算外总收入973.7万元,其中农业税附加收入419.7万元,占总收入的44.16%;工商税附加收入113.8万元,占总收入的11.97%;税收提成收入2.7万元,占总收入的0.28%;企业利润留成收入63.3万元,占总收入的6.66%;公产收入1.1万元,占总收入的0.12%;规费收入4.4万元,占总收入的0.46%;企业折旧收入112.8万元,占总收入的11.87%;罚没收入0.5万元,占总收入的0.05%;其它收入232.1万元,占总收入的24.43%。调入资金23.3万元,年平均收入27.2万元。

第三节 财政支出

清代,县财政支出的主要项目是:县府官吏薪俸、民工差役工食、驿站支出、杂款支出等。清康熙二十九年(1690)县支银3824两,占实征银的45.52%。其中,官府薪俸及差役工食银1096两,驿站支银2784两,杂款支银61两,祭祀支银37两,宾兴支银41两。

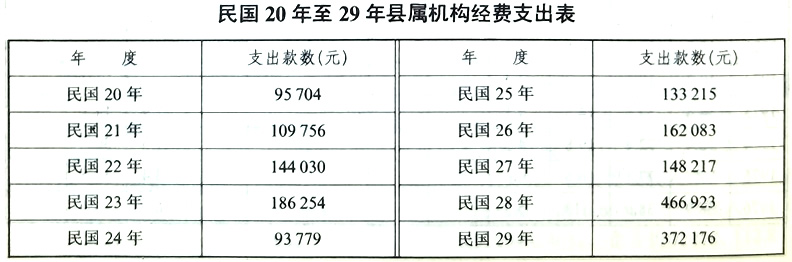

民国24年(1935)前,县党部、县政府职员薪俸,办公费用,由省拨款;县属机构职员薪俸、办公费用和部分公益事业开支,属县财政拨款,由县政府在田赋上征派附加税捐。民国27年(1938),县政府月支经费(不含职员薪俸,下同)946元,民国30年为2176元,民国31年增加到7059元。县属机构经费支出见下表(不含县政府及县党部开支)。

民国34年(1945),根据《上蔡县战时统一征用款粮稽核委员清册稽核支出部分》记载:统一征用款支出7728813.1元;统一征用粮支出15032.756石。

民国34-35年(1945-1946)度《上蔡县自治经费收支概况表》载:岁出经常门常时部分,行政支出6228080元,教育支出4743481元,建设支出339840元,卫生支出22920元,社会救济支出143760元,保安支出2634292元,财务支出236040元,公务员退休及接收支出20000元,补助及协助支出2827407元,其它支出123734元,预备金16423714元。岁出经常门临时部分,教育文化支出296000元,建设支出37000元,卫生支出250000元,社会及救济支出4000000元,财务支出200000元,其它支出47200元。岁出特殊门,营业、投资及资金之支出80000元。该年度支出粮73843石,合款(纸币)108079972元。

民国36年(1947),《上蔡县追加自治预算书》载:岁出经常门,原预算数为2038542700元,追加数为3056260379元,合计支出5094803079元。岁出临时门,原预算数为15080880元,追加数为239881400元,合计支出245962 280元。事业岁出原预算数为2053 623 580元,追加数为3296 141779元,合计支出5349 765 359元。

建国后,上蔡县的财政预算支出可分为两个阶段:一、1949年至1952年,实行的是供给财政,财政预算支出主要用于恢复国民经济和支付国家工作人员经费;二、1953年,进入有计划地发展国民经济时期,上蔡县由供给财政转为建设财政,随着财力的不断增长,预算支出主要用于发展国民经济和文化教育卫生事业。

上蔡县财政支出分为预算内支出和预算外支出。

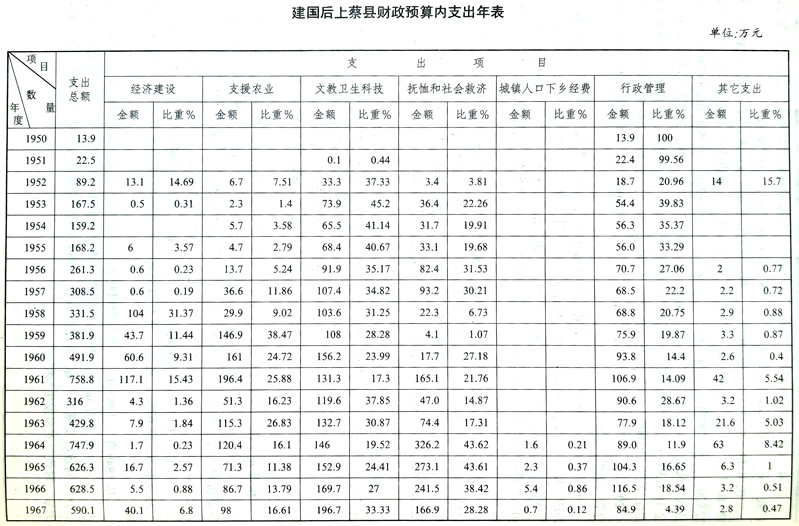

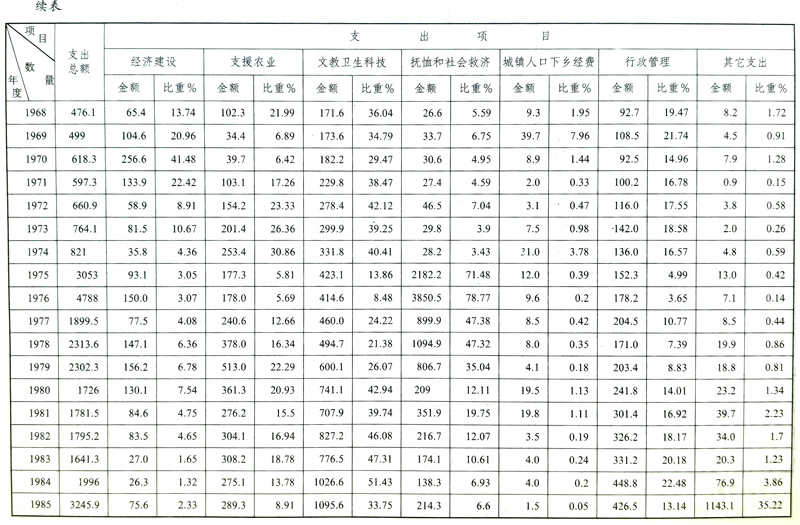

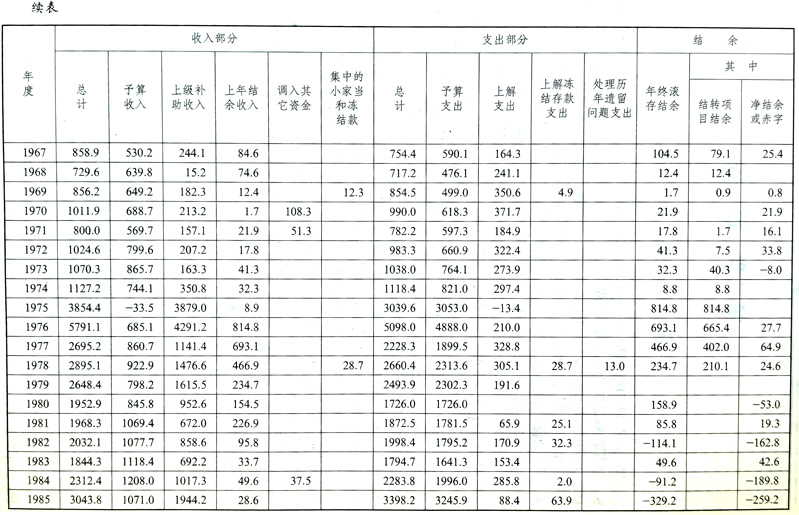

预算内支出 上蔡县从1950年至1985年,预算内总支出37727.3万元,其中经济建设类支出2209.4万元,占总支出的5.86%;支援农业类支出5436.5万元,占总支出的14.41%;文教卫生类支出11091.1万元,占总支出的29.4%;抚恤、社会救济支出12139.1万元,占总支出的32.18%;城镇人口下乡经费支出206万元,占总支出的0.55%;行政管理费支出5038.7万元,占总支出的13.35%;其它支出1605.7万元,占总支出的4.25%。

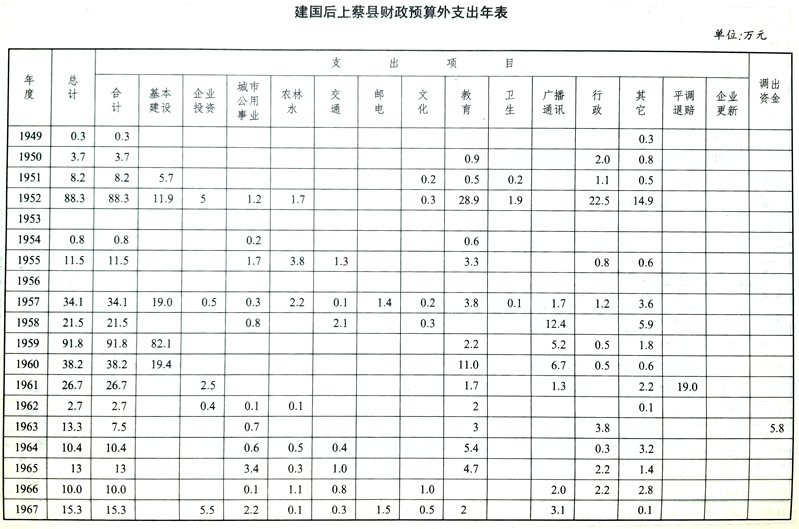

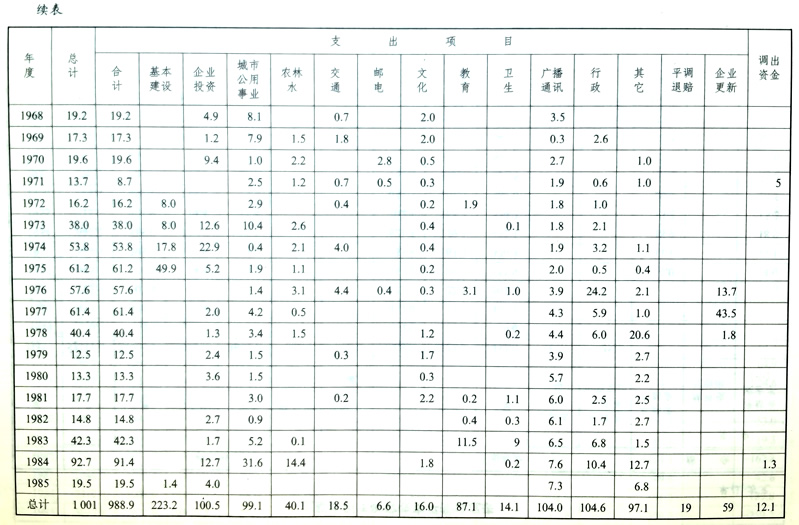

预算外支出 从1949年至1985年,预算外支出989万元,加上调出资金12.1万元,共计1001.1万元。其中:用于基建投资的221.8万元,占总支出的22.43%;企业设备更新和挖潜、革新资金156.9万元,占总支出的15.86%;文教卫生方面221.2万元,占总支出的22.3%;支援农业40.1万元,占总支出的4.05%;城市公用事业103.1万元,占总支出的10.4%;交通邮电25.1万元,占总支出的2.54%;以上六个方面的支出占总支出的77.67%。此外,尚有行政经费、平调退赔和其它支出,占总支出的22.33%。

从1949年至1985年,上蔡县级财政收入共25969.8万元(含预算内收入和预算外收入),县级财政支出38728.4万元(含预算外支出和预算内支出),加上其它收支,1949~1978年财政收支基本平衡,并略有节余。1980年后,财政收入不景气,加之增加工资诸因素,财政收支多发生“赤”字。