第五章 集市 庙会贸易

第一节 集 市

一、集市沿革

北宋至明末,集市沿洄曲河(枯河)和汝(南)周(口)大道分布,菰陂(今华陂)、东岸、邵店等集市比较兴盛。当时市场交易仅为农副产品的交换。逢岁暮农暇之时,粉条、粉皮及粉面大量出售,用谷子、大麦为原料制成的饴糖及糖稀,全年销售。其它农、林、副业的产品交易亦甚盛行。由于明末战乱,集市贸易渐为箫条。

清顺治、康熙年间,集市逐年增多。全县除县城外共出现了9镇26个集市,即:城西朱里桥、七块店;城西南黄埠镇;城南邵店镇、半坡店(今属汝南县);城东南冀店集(今属汝南)、洙湖镇、芦村集、贺家店、刘家店、桃花店;城东李家店、塔桥店(今塔桥集)、张市店、一棍店(今韩寨乡义公村)、雷音堂(今林堂)、蔡沟镇、高岳集、安村集、崇礼集、杨家集、孙家店(今属项城县);城东北洪桥镇(今东洪桥)、黄泥桥、朱里店、抚台镇、张乡店(今张集)、东岸镇、王店集(今属商水县)、固墙集(今属商水县);城北西洪桥、固村、华陂镇;城西北鸳鸯店、百尺镇。

清同治、光绪年间,上蔡物价平稳,集贸有所发展,新兴集市18个,消失7个,增减后分布全县城乡的集镇为46个,即城西朱里桥、无量寺、七块店;城西南黄埠镇;城南南关、周集、邵店镇、半坡店;城东南五龙集、陈法庄寨、冀店集、洙湖镇、贺道人桥、张寨、党店、芦村集、和合店;城东齐海集、文明寨(今白圭庙)、塔桥集、一棍店、雷音堂、翟棚、蔡沟镇、高岳集、安村集、许集、崇礼集;城东北东洪桥、黄泥桥、朱里店、扶台集、张乡店、蒋集、陈集、东岸镇、王店集(今属商水县)、固墙;城北西洪桥、陈蔡铺、湖岗寺、赵集、华陂镇;城西北鸳鸯店、百尺镇。是时位于汝宁府至周家口大道沿途的留盆店、贺道人桥、雷音堂、张乡集、东岸镇尤为兴盛,过往客商、大小车辆,人担畜驮往来如梭。洪河沿岸的集镇贺道人桥、塔桥、东、西洪桥,商业均异常繁盛。1906年,平汉铁路通车后,周家口及五沟营之商业均趋衰退,洪河及汝、周道上商务亦骤为减色。

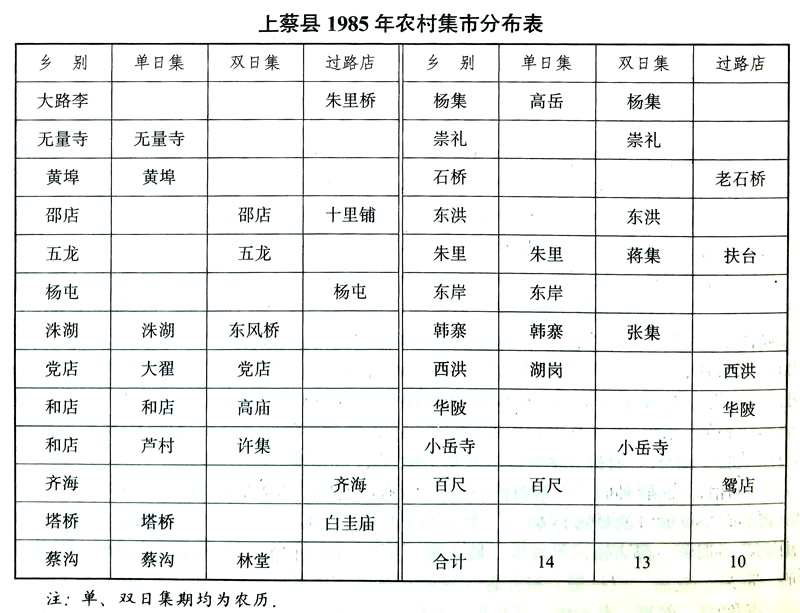

1947年以后,集市发展起落不定,一部分集市废复交替,一部分集市基本保持不变。至1978年底,正式恢复的集市有23个,即:城关、无量寺、黄埠、邵店、五龙、洙湖、党店、和店、高庙、芦村、塔桥、林堂、蔡沟、杨集、高岳、崇礼、东洪、朱里、东岸、韩寨、张集、湖岗、百尺。1980年,又恢复集市15个,即:城南的十里铺,城东南的大翟、大程、许集,城东的齐海、白圭庙、大张、龙王庙、双堂,城东北的小岳寺、扶台、蒋集、张龙舞,城北的西洪、华陂,加上原来的共有集市38个。1982年以后,随着农村经济的迅速发展和交通运输工具的逐步现代化,小集逐步被淘汰,大、中集贸市场逐步扩大,城关市场也由综合性经营发展为遍布城关的各类专业市场,即:粮油、外贸、牧畜、肉食、瓜果、蔬菜、编织、竹木、家具、手工业品、百货布匹、鸡鱼肉蛋等。1984年以后,在城关内外各种摊点满布、行人拥挤、交通堵塞的情况下,县委、县人民政府多次筹划,在城东关建造一处面积近百亩的白云观市场。截止1985年底,除城关外,农村集贸市场的分布情况如下:

二、集市贸易

上蔡的传统集市,大都为隔日集。农民赶集买卖,大都为早饭后上市,中午散场,较大的集镇可交易到下午三、四点钟。黄埠镇为专业麻市,建国前打着灯笼于凌晨三、四点赶集,一直到傍晚,后来随着麻市的冷落,演变为日常集市。

建国后,县商业部门利用传统集市,收购农副产品及土特产品,并组织工业品下乡,举办物资交流大会,活跃城乡市场。1951年,集市贸易品种达145种,成交额848万元。1954年后,农副产品购销归口,上市品种受到限制。1958年人民公社化,社员自留地和家庭副业取消,社员的一切商品交换活动取缔,集市贸易冷落。1961年,为活跃农村经济,允许社员经营自留地和家庭副业,并有计划地恢复农村集市23个。“文化大革命”期间,农贸集市被视为资本主义滋生地而加以种种限制,市场再次萧条。1979年后,集市贸易又逐步活跃。1985年,全县集贸市场成交额达5566.57万元,占社会商品零售总额的40.9%。全县日平均出市摊点2797个,成交额9万元左右;从事牲畜、猪羊、鸡鱼、麻、棉等交易人员563人,年上交市场管理费92648元,交易手续费收入162792元。1980年后,粮油市场开放,1985年,集市经营粮油22135吨。

第二节 庙 会

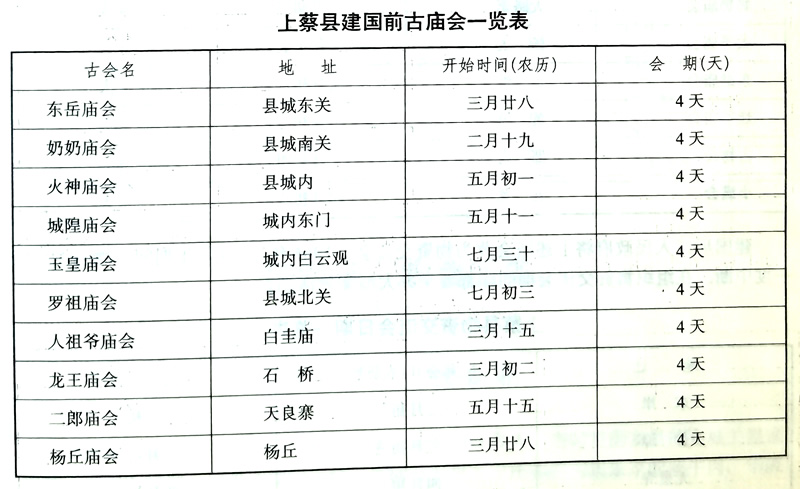

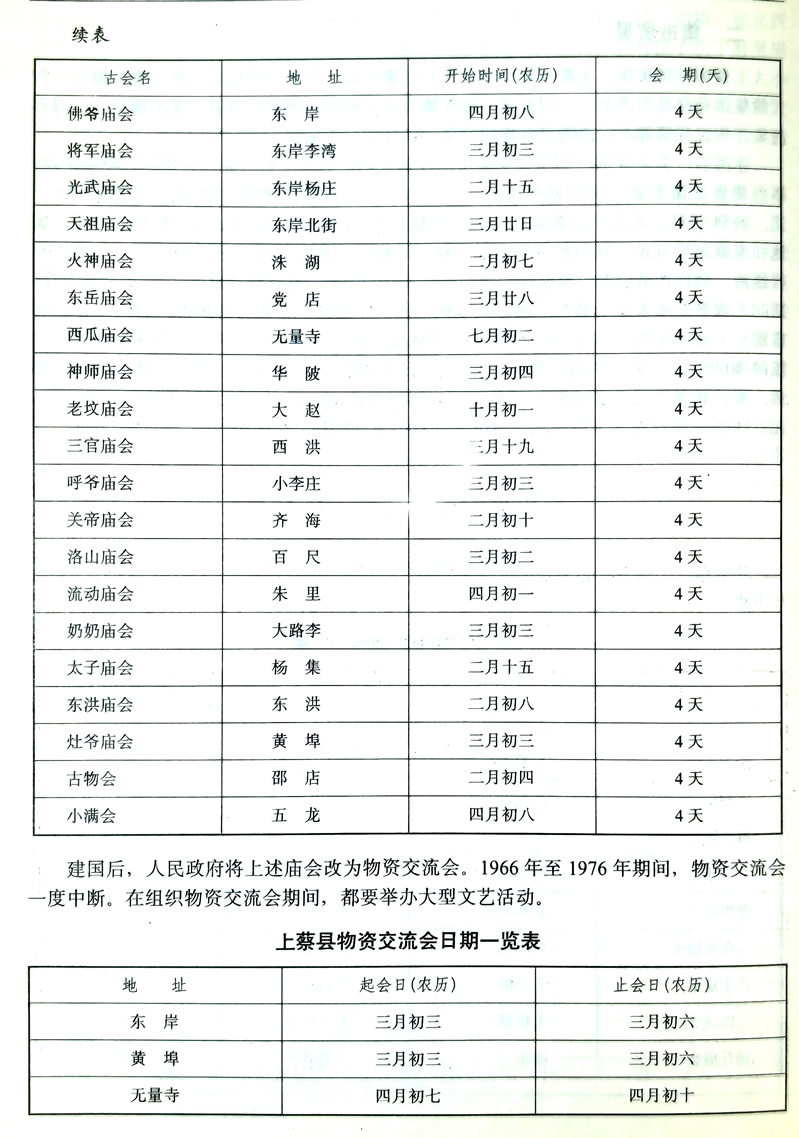

建国前,上蔡城乡庙会大都以祭神烧香为主,间有农、副产品交易。建国前庙会情况如下表:

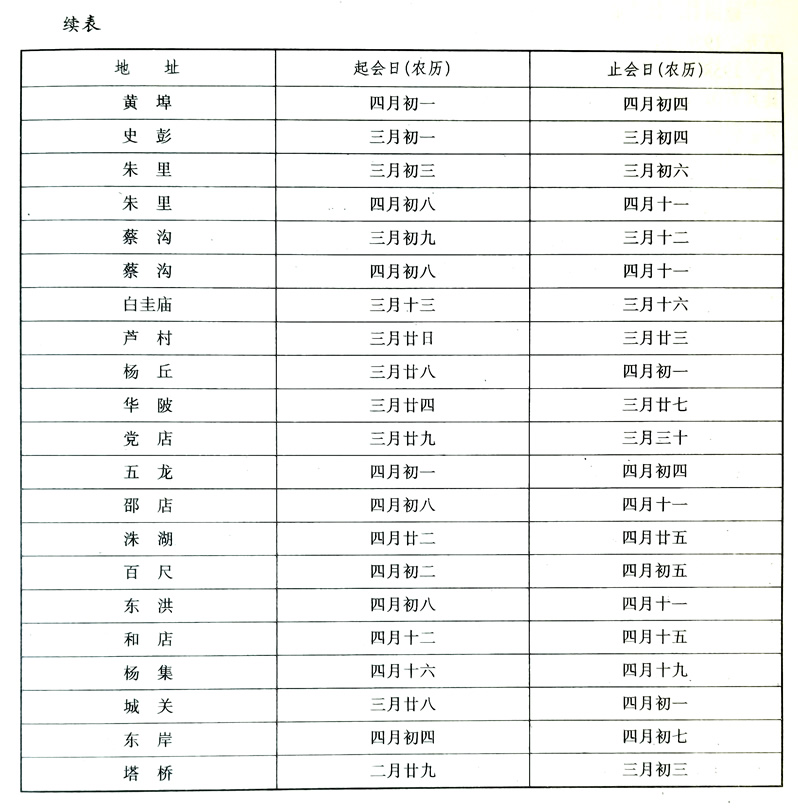

建国后,人民政府将上述庙会改为物资交流会。1966年至1976年期间,物资交流会一度中断。在组织物资交流会期间,都要举办大型文艺活动。