第四章 计量监督

第一节 计量制度

秦代,上蔡计量由度手知尺、手捧为升、迈步为亩进展到以黍计量。即,长度以一横黍为分,十横黍为寸,横黍百枚之长谓之尺;容量以黍之二千四百枚之容积为一龠,二龠为一合,十合为一升,十升为一斗,十斗为一石;重量以黍百枚之重为一铢,二十四铢为一两,十六两为一斤。清康熙年间,改横黍尺为纵黍尺,即以黍百枚直叠之长为一尺,以三十一零四分之一立方寸为一斗(漕斗),以赤金一立方寸为一斤。因黍之大小不同,各地度量衡之营造均不相同。民国20年(1931),省城(开封)设度量衡检定所。21年(1932),各县派人参加省办度量衡训练班,县派一人前往学习三个月。22年(1933)秋,奉令划一度量衡并设检定所于县政府。夏,专设度量衡工厂以便制造推行。23年(1934)1月,换用新器并定主制及辅制两种:主制即标准制。度以1米突(米)为一公尺,量以一立方公寸为一公升,衡以一立方公寸(一公升)之纯水在4℃时之重量为一公斤;辅制即市用制。度一米突(米)三分之一弱为一市尺,量以一公升为一市升,衡以一公斤二分之一为市斤。以上通用全省市面并与标准制成一二三之比,故又名“一二三”制。计算里程时,一华里为1500市尺,测量土地面积的器具为弓,换制(1933年)前,一弓等于6.24营造尺(即199.43厘米),换制(1934年)后,一弓等于5市尺(即166.65厘米)。240平方弓为一亩,人们称换制前的亩为“大弓亩”,换制后的亩为“小弓亩”。然“蔡邑市场沿用之度量衡繁复极矣”,其“长短大小,一县而制各不同,多寡轻重,并时而争持互异”(引自民国《重修上蔡县志》实业志)。当时上蔡县城量布所用之尺为裁尺,相当于公尺三寸四分二厘,相当于新检定之市尺一尺零二分七厘,合营造尺一尺零七分。各业所用之尺又彼此不同。如土布业所用之尺为裁尺的一尺七寸,称“白布尺”。其他如石工业,竹木业所用之尺均稍有区别。蔡城之斗大约为小麦56市斤,新检定之斗约相当于县城用斗的四分之一(即田赋征收用之官斗,每斗小麦14市斤)。各乡镇亦各不同:朱里每斗小麦42斤(市斤,下同),东洪为46斤,蔡沟为50斤,黄埠为48斤。衡之单位,重者用秤,以斤为单位,稍细小者用戥,以两为单位,贵重者以钱为单位,每斤为十六两,每两为十钱、每钱为十分,每分为十厘。上蔡县所用之秤、戥,习惯上亦因地因物而不同,秤有以17两为一斤的叫“加一秤”;有18两为一斤的叫“加二秤”;有20两为一斤的叫“二十两秤”;有以16两半为一斤的叫“小加五秤”。戥有九分为一钱的叫“九分戥”,有八分为一钱的叫“八分戥”。俗语又有“死价活秤”之说,大致因物质之贵贱与需要之情形而变,新检定之秤,每市斤重量约相当于通用量十四两五钱。

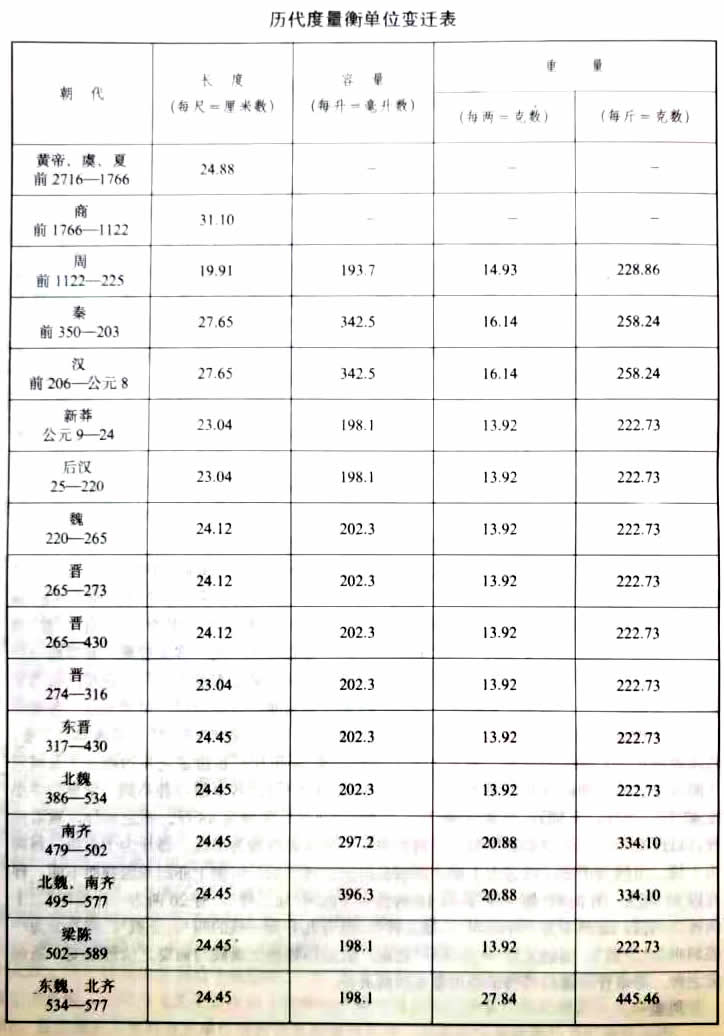

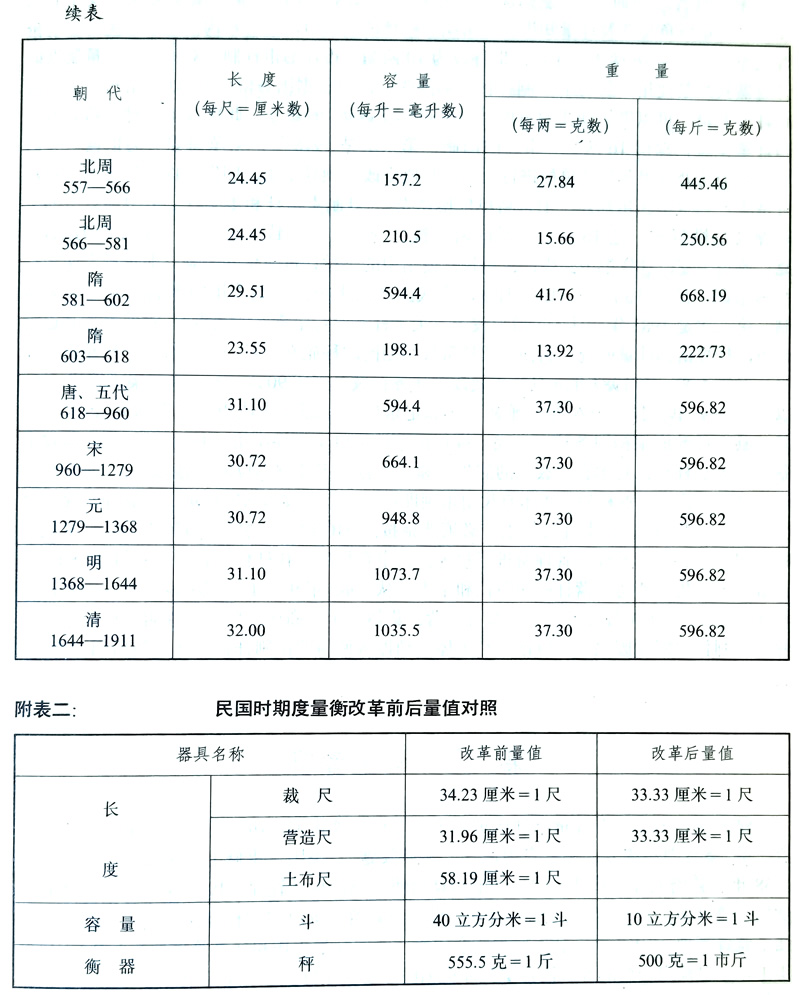

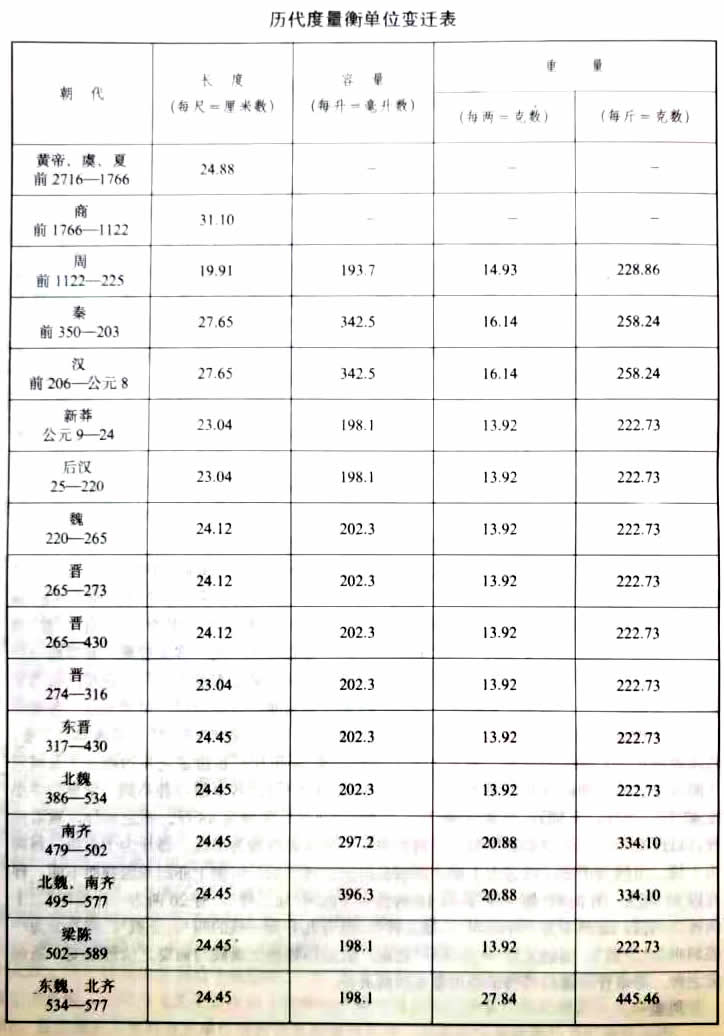

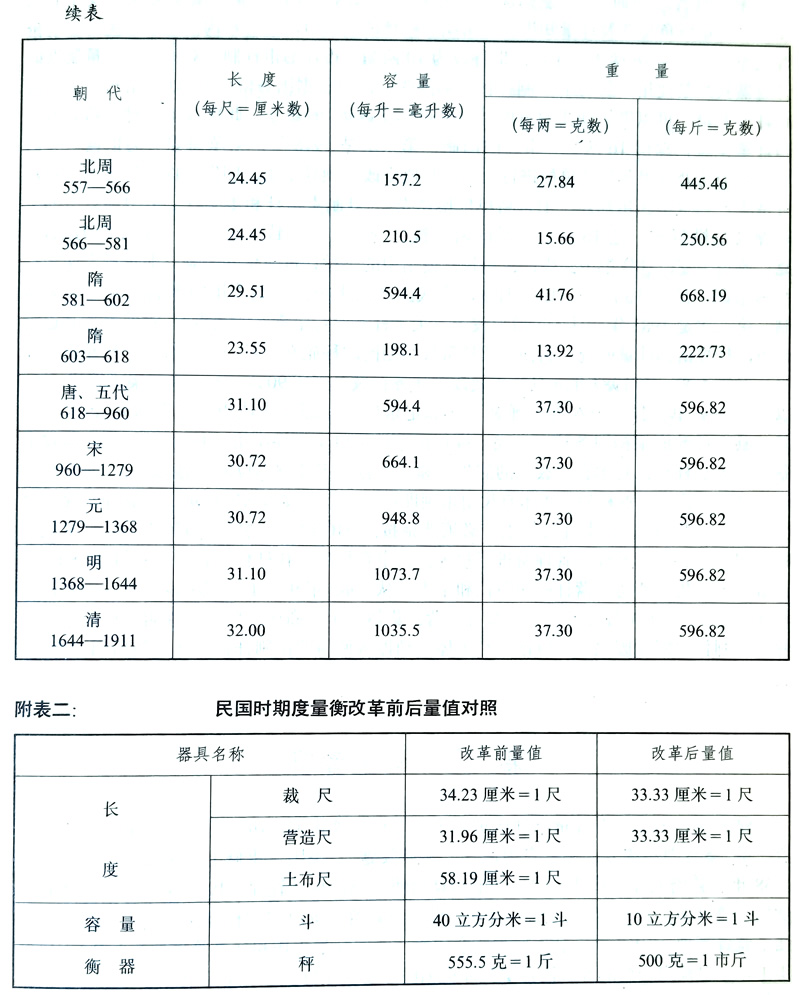

附表一:

中华人民共和国成立后,县先后进行和完成了四次计量制度和计量器具的改革。第一次是1959年6月,县人民委员会根据国务院发布的《关于统一我国计量制度的命令》,由刘健县长主持召开各公社和县直单位负责人会议进行贯彻,并印发了《关于加强我县计量标准管理和开展计量器具普检工作的通知》和《关于加强市场和各大队、生产队以及各单位计量器具管理的通告》,强调这次改革是推广米制,改革市制,限制英制,废除旧杂制。县计量所负责普及计量知识,并组织了杆秤改制小组,分赴蔡沟、朱里、黄埠、塔桥等主要集市,将16两为一市斤的旧秤改为10两为一市斤的市秤制,对不符合计量制度的计量器具严禁使用,所有旧杂制杆秤全部没收。同时根据国务院“中医处方用药,为了防止计算差错,可以继续使用原有的计量单位不予改革”的命令。此次改革,对中药处方用药计量单位仍保留16两为一市斤的旧制。第二次是1978年,县革命委员会根据中央指示,对中药处方用药计量单位进行改革,县成立改革领导小组,印发文件,发送《中草药价格本》和《中医用药新、旧价格单位换算表》,赶制克星秆和千克秤,把中药处方的竖写制改为横写制,把16两一市斤的两、钱、分,按一市钱等于3克(实际应为3.125克)改写为克,这样把中药生产、销售、使用中的三种计量单位并用制(即进货十两为一斤的市制,处方16两为一斤的旧制,中成药产品水剂、片剂采用的米制)统一改为米制。第三次是1983年,县人民政府发布《关于杆秤实行定量砣的通告》,对计量器具进行改革,杆秤由县计量所统一制售,凡秤量规格相同的秤砣其重量一致,秤杆、秤砣统一编号,对号入座。至1984年元月,更换改制任务在城关完成90%以上,乡镇集市完成50%以上,所有单刀秤、绳纫秤、弹簧秤和非定量砣秤全部停止使用。第四次是1984年4月,县人民政府根据国务院命令成立推行法定计量单位领导小组,1985年8月,印发上蔡县《关于杆秤、竹木直尺改制的通告》和《推行法定计量单位的实施意见》,决定自通告之日起,将现有的杆秤、竹木直尺由市制即市斤、市尺改为法定计量单位制即千克(公斤)、米;对杆秤、竹木直尺的生产必须严格按照JJG17-80杆秤,JJG2-80竹木直尺检定规程,由县标准计量管理所进行检定。检定合格后,在杆秤、直尺上嵌钉合格证签,否者不准出售;所有经营杆秤的单位和个人,从1985年9月1日起不得生产、销售市制杆秤;自1986年1月1日开始,所有国营、集体、个体商店、门市、饭店一律使用千克秤,市制杆秤同时废除,农贸市场和个体流动摊贩使用的市制杆秤,允许使用到1990年底。

第二节 计量管理

建国前,上蔡只有计量管理职员,未有专设管理机构。历朝历代,计量器具一量多值,虽“屡有划一政令,然皆自为风气,不能实施”(民国《重修上蔡县志》)。建国后至1958年,县仍无计量管理机构,计量器具由使用单位自己管理。1959年3月,县建立计量检定管理所。1961年,对全县国营、集体和集贸市场所用的杆秤实行了国家检定,加强了监督管理。1963年,县人民委员会印发《关于计量工作和计量管理暂行办法》。1964年1月,对检定合格的计量器具实行标记钢印、发证制度,无合格证书和无检定合格印记的禁止使用。1974年8月,计量所内设农业化验室,开展了农业化学计量测试。该室购置了离心机、酸度计、电导仪、分析天平、光电比色计、分光光度计等分析仪器及分析试剂和玻璃器皿,在全县进行肥水普查和土壤及植株养分测定试验。对东岸、东洪、蔡沟、黄埠四个公社的246眼水井测试,发现肥水井49眼,并予以开发利用,还汇集出小麦不同生育期植株养分指标。1977年5月,国务院发布《中华人民共和国计量管理条例》后,县革命委员会多次发布文件,明确规定计量管理部门的性质、任务和职能,对重点单位化肥厂设置了量仪室,机械厂、砖瓦厂、粮油加工厂设置了化验室,大部分工厂、商贸部门建立了计量管理制度,实行了定期检定,使县内计量管理开始走向制度化、经常化。1979年后,农业、工商业迅速发展,计量管理任务、范围明显增大,为适应这种情况,增加了长度、热工、力学、电子四个测验室和衡管站、产品质量监督检验站,计量管理扩展到计量法制、计量器具和计量服务,涉及到工农业生产、科学实验和对各行各业提供准确可靠的测试数据。计量标准器及测试装置先后配备了量端器、标准血压计、标准压力表、压力表校验器、酒精计、醋酱油密度计、量块、光电天平、百分表检定仪、平板、平行平晶、刀口尺、研磨器、电度表校验台、高压试验台、电阻箱、万用表校验台等。1980年7月,贯彻《全国厂矿企业计量管理实施办法》,开展了对工厂企业的计量“五查”:查计量标准是否合格,主要配套设备是否符合技术要求,技术档案是否齐全;查量值传递系统是否建立起来,有无周检计划;查技术水平,能否正确理解检定规程,操作是否正确,检验结果是否符合要求;查各项规章制度建立执行情况;查检修任务完成情况。通过“五查”,基本满足了工业量值传递的要求,使工业企业依靠计量测试数据科学生产和管理,提高了经济效益。同年,还开展了能源计量管理,强调各职能企业配齐能源计量器具,解决能源计量测试手段,安装节能设备,降低能源消耗。1982年,对全县粮食、供销、食品及县直单位的计量器具进行普查,立档备案,实行了定期检查验收制。1984年,对所有工商企业的计量器具进行了整顿验收,向合格的63个单位颁发了《计量整顿验收合格证书》,不合格的及时给予处理。同年对全县电度表实行国家检定。1985年,根据国家计量局颁发的《企业计量工作定级、升级评分标准》,对申报定级的工业企业进行了考核,提高了计量检测和管理水平,使企业计量设施基本适应生产需要。在县人民政府的统一部署下,计量管理还列入物价、工商行政管理部门一项主要内容。1979年后,在经常的检查监督中,及时对不合格的计量器具和违反管理、短尺少秤、克扣群众的不法行为,随时给予处理。