第一章 交 通

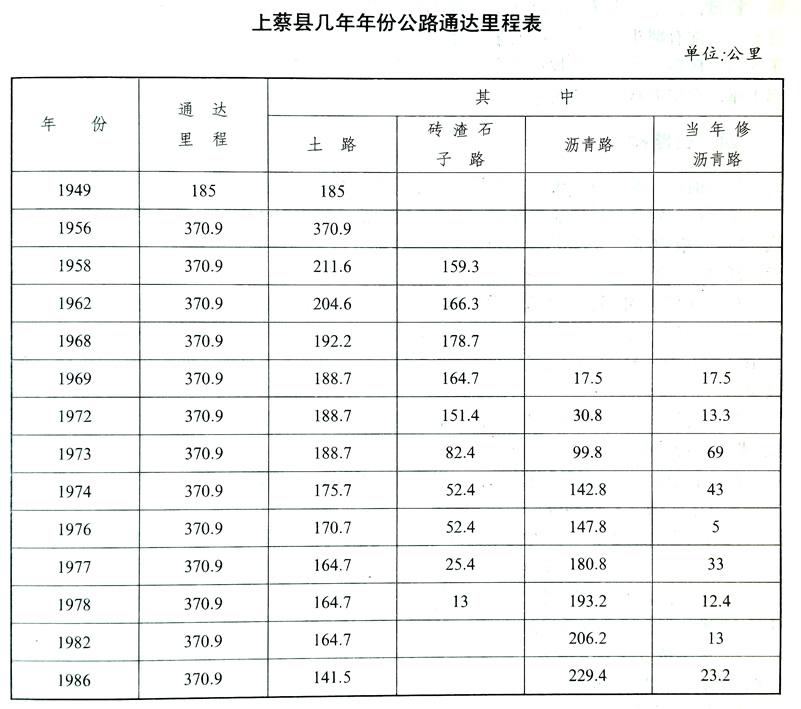

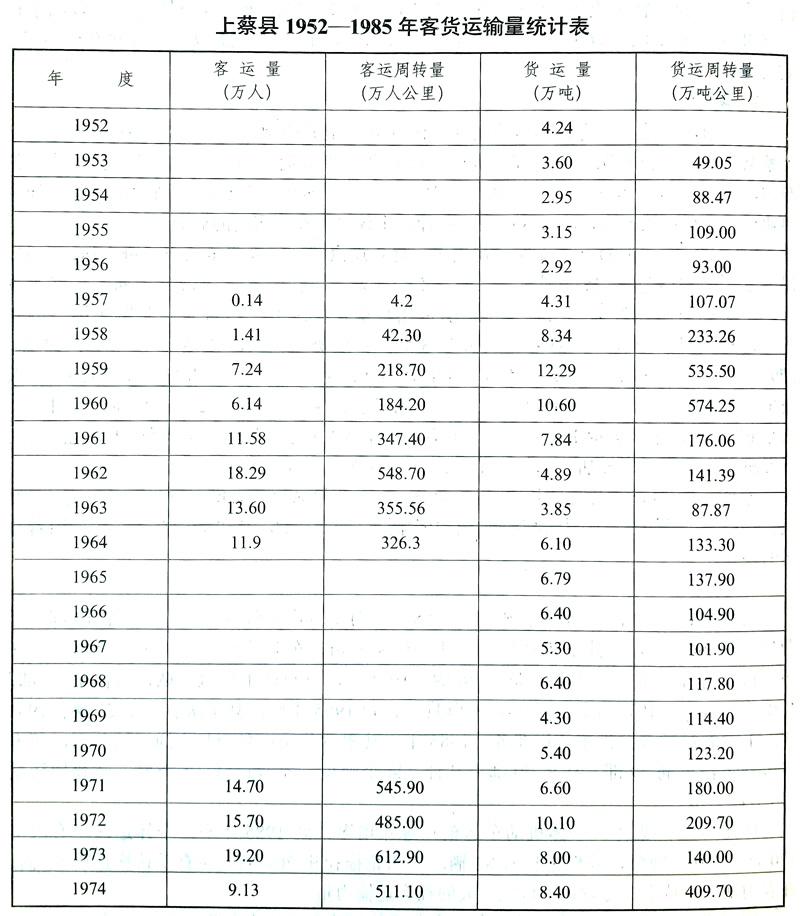

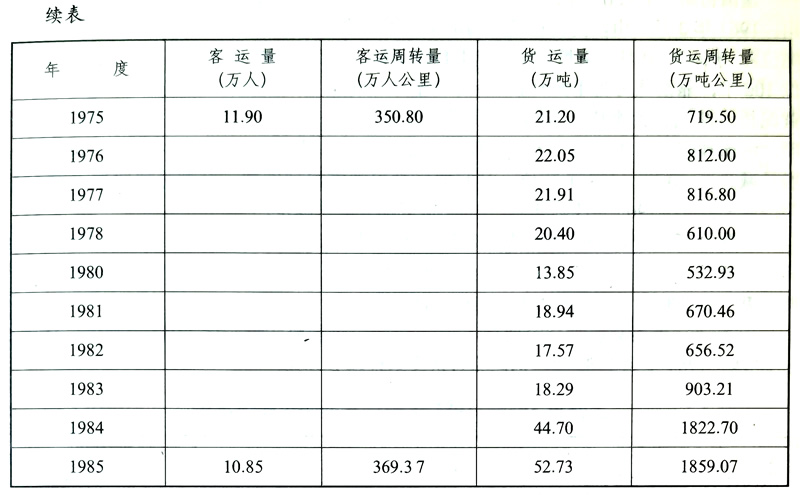

上蔡地处淮北平原,从周朝至西汉时期是邻近各县的交通枢纽。民国时期,上蔡对外的交通要道是汝周公路和洪河水路。当时,上蔡公路全为土路面,运输工具是以人力、畜力为动力的木制工具。建国后,洪河水路由于水源骤减,60年代以后,全部停航;运输全由陆路承担。1969年,县内修成第一条沥青路(西上公路)。70年代为上蔡公路建设高速发展时期,其间共修公路175.7公里。至1986年,上蔡县通车里程达370.9公里,其中晴雨通车路面229.2公里。全县25个乡(镇)政府驻地有24个和县城有沥青路相通。建国后的36年中,共建中型交通桥21座,小型桥56座,基本消灭了渡口。各种机动运输车辆由1951年的1部发展到1985年的1574部,城市搬运基本实现了机械化。1985年,客运量108520人,客运周转量3693742人公里,货运量527305吨,货运周转量18590706吨公里。

第一节 陆 运

一、古道

西汉以前,上蔡为附近各县的交通枢纽,区内车马道均以上蔡为起点,时有蔡洛(今洛阳)道、蔡宛(今南阳)道、蔡申(今信阳)道、蔡潢(今潢川)道、蔡胡(今阜阳)道、蔡魏(今开封)道、蔡陈(今淮阳)道等重要道路。东汉以后,汝南郡治移至汝南县境,上蔡失去其交通中心地位,仅有汝汴道、汝陈道、汝洛道过镜,并有县际车马道同周边西平、汝南、商水等县相通。

清、民国时期,上蔡主要交通道路有:

上汝道 经县城南关、十里铺、邵店镇至半坡店南入汝南镜,上蔡境内长15公里。

上项道 经县城东关、文明寨、塔桥、林堂、蔡沟、杨集入项城境,上蔡境内长40公里。

上商道 经石桥、东洪桥镇、桃台、朱里店、扶台集入商水境,上蔡境内长25公里。

上华道 经县城北关、西洪桥集、陈蔡铺、华坡镇入西华境,上蔡境内长25公里。

上郾道 经县城北关、鸳鸯店、百尺后入郾城县境,上蔡境内长17.5公里。

上西道 经县城西关、朱里桥集、赵铺、王湾入西平境,上蔡境内长15公里。

上遂道 经县城南关、李七楼、蔡埠口、黄埠镇入遂平境,上蔡境内长17.5公里。

二、公路

西上公路 西平至上蔡公路,是上蔡客货输入输出的主要通道。全长27公里,上蔡县辖段长13.5公里,路基宽12~20米,主路宽7~9米,为四级公路。该路在古驿道基础上修建。民国10年(1921),上蔡县知事林肇煌修周口经上蔡至西平路,次年因去任停工。民国12年(1923),华洋义赈总会以工代赈续建此路,民国14年(1925)完成续建工程,旧道经朱里桥、苗庄铺、吴宋湖滞洪区入西平境,经重渠到西平火车站南头。1956年改道,由西平火车站北,经陈老庄、新庄、姜庄、大路李到上蔡。1958年,上蔡境内全部铺为砖碴路面。1969年,由上蔡全线施工,改建为碎石底层沥青路面,为上蔡第一条沥青路。1985年,日交通量平均为5447辆次,其中机动车1478辆次。

开龚公路上蔡段 上蔡境内长42.5公里,北由商水县的白寺入上蔡境,经朱里、东洪、县城、邵店入汝南境。1958年,修建为简易砖渣路面。1972年,完成上蔡至金铺段18.38公里沥青路面施工任务。1973年,上蔡又完成了县城以北至商水交界处的30.645公里的路基改线土方工程,1974年省投资80万元,县投资10万元把此段铺成沥青路面。开龚公路贯通县境南北,为信阳、驻马店至周口、开封必经之道,又是邵店、石桥、东洪、朱里通往县城之要道。该路路基宽10米,主路宽7米,系三级公路。1970年,平均每日(24小时)交通量15-100辆次,1976年达到2500~2600辆次。以后,由于其它道路的开通,减少了本路的负荷,到1985年,日平均交通量减至1287辆次,其中机动车1018辆次。

上和公路 县城至和店乡芦村,全长37.5公里,路基宽10米,路面宽6米,是上蔡东南部五龙、杨屯、洙湖、党店、和店5个乡通往县城的主要道路,1958年修成砖渣路面。1976年,省、县投资51万元,全线改建为沥青路面。路面为四级标准。

上项公路 上蔡至项城,上蔡境内长43.2公里,路基宽10~16米,主路面宽6米。1973年,省、县共投资90万元,改建上蔡至蔡沟段29.2公里为沥青路面。1982年,省、县又投资30万元,将蔡沟至杨集段13公里修成沥青路面,该路横贯齐海、塔桥、蔡沟、杨集4个乡。平均日夜混合交通量865辆次。路面为四级标准,是上蔡县东西交通的主干道。

上华公路 县城至华陂,全长25公里。经北十里铺、西洪桥、寺后赵至华陂集,北行过坡董入商水境。1977年,省投资18万元,县投资25万元,改建上蔡至华陂公路为沥青路面。另加修华陂至小岳寺沥青路面6公里。该路路基宽10~12米,路面宽6米。

上郾公路 上蔡至郾城,上蔡县辖段长17.5公里,路基宽10米,路面宽6米。由县城经鸳鸯店、茶庵坡至百尺镇,复西北行过王葛村入郾城境。1978年7月,省、县共投资20万元,改建上蔡至百尺段12.4公里为沥青路面。该路古为驿道,平汉路通车后,商贾行人经此道来往漯河上蔡间,络绎不绝,西上公路通车后,行人日趋减少。

上黄公路 县城至黄埠,全长12.5公里,土路面。

朱里至东岸公路 全长13公里,路基宽10米,路面宽6米,1974年,省、县共投资14万元铺设成沥青路面。

蔡沟至崇礼公路 全长8公里,路基宽10米,路面宽5.5米。1986年,铺设沥青路面。

林堂至韩寨公路 全长6.5公里,路基宽10米,路面宽5.5米。1986年国家以工代赈投资104万元,同时改建蔡沟至崇礼、大路李至无量寺、林堂至韩寨3条县乡道,铺设沥青路面,同年8月底竣工通车。

大路李至无量寺公路 全长8公里,路基宽10米,路面宽5.5米,1986年3月动工铺设沥青路面,同年7月底竣工通车。

三、公路养护

1、养护组织:建国前,上蔡无养路机构。1949年5月,县人民政府设立实业科,组织群众修路养路。1951年3月,县成立运输站,养护地方道路。1952年8月,信阳地区公路总段在上蔡设立公路管理兼办分段,负责全县道路养护。1965年11月,兼办分段撤销,成立上蔡县公路段,段内设有公路养护股,专门养护公路。1958年,西平至上蔡公路通车,在大路李建立全县第一个专业道班,有养路工14名。之后,齐海、塔桥、朱里、东洪、邵店等道班相继建立。到1985年底,全县公路共建常年道班7个,养护人员87人(其中固定工17人,合同工23人,顶替工47人),负责养护省道65.3公里,二线公路管理员7人,负责县乡18条道路、163.2公里的道路养护作业。

2、养路技术:1969年以前,全县都是土路,养护方法主要是雨天禁止车辆通行,雨后护路员把车辙、坑洼和水沟铲垫平坦,维护通车。1969年西上公路改建沥青路后,地区公路总段曾派人来蔡传授养护知识,各道班先后派人到外地学习,维修网裂、龟裂、坑槽、泛油、修啃边等小修小补等技术,每人每天可完成两平方米。

3、养护工具:初建道班时,养护工具简单,代表工是一人一把锨,专业道班是大镐、铁锨、杠子、大筐。1969年,各道班始配备架子车。到1985年,全县7个常年养护道班,共配有翻斗车7部、四轮车3台、冬夏两用炒盘车4台、油池7处。县公路段有汽车5部、压路机2台、电焊机2台、拖拉机2台、发电机2部、撒布机2部、建造大型油锅1座,常年为修路养路服务。

四、公路桥

建国前,上蔡县有数十座公路桥涵,全为土木砖石结构。

建国后,随着交通事业的发展,修建、改建的桥涵全部为钢筋混凝土结构,载重均为汽13吨、拖60吨。1949年至1985年底,全县共修建和改建公路桥77座,总长1943.3米,涵洞150道,总长1283.3米。

(一)西上公路桥:上蔡境内段桥梁3座,长55.2米,涵洞8道,长96.8米。

1、大路李桥:位于大路李村东头,跨南北排水沟,全长33米,宽7米,2孔,主跨径10.5米,总跨径21米,高4米。桥上两侧人行道0.8米,双曲拱灌柱桩。1976年公路段建。

2、陈桥:位于城西9公里457米处,跨排水沟,全长14.4米,宽4.5米,2孔,高3.3米,砖台盖板。1982年改建。

3、新庄桥:位于城西11公里29米处,跨排水沟,砖拱,1孔,跨径5米,长7.8米,宽9米,高2.5米。1982年公路段建。

(二)周龚公路桥:县境内中型桥3座,长182米,小桥4座,长59.6米,总长322.6米;涵洞26道,长219.4米。

1、朱里黑河桥:位于朱里集偏西南1公里处,跨黑河,全长75米,宽7米,3孔,跨径20米,高8米,双曲拱灌柱桩。1975年公路段改建。

2、东洪桥:在东洪桥集,跨洪河,全长61.3米,宽7米,7孔,每孔跨径8米,高8米,灌柱桩盖板。1966年水利局改建。

3、杨岗河桥:位于东洪桥集西1公里处,跨杨岗河,全长45.7米,宽7米,1孔,跨径30米,高6.5米,双曲拱灌柱桩。1969年水利局建。

(三)上黄(埠)公路桥:蔡埠口桥:位于县城西南6公里处,跨北汝河。全长31米,宽4.7米,高8米,7孔,T梁灌柱桩,桥上两侧各有65厘米的人行道。1965年交通局改建。

(四)上华公路桥:蔡境内建中型桥3座,长144.4米,小型桥14座,长172.6米,总长317米;涵洞27道,长218.9米。

1、黑河桥:城北12公里零11米处,跨黑河上,全长37米,宽6米,4孔,每孔跨径9米,高6.8米,平板灌柱桩,两侧各有70厘米宽的人行道。1976年水利局建。

2、西洪桥:城北13公里处,跨洪河上,全长72米,宽4.5米,8孔,单孔跨径8.5米,T梁灌柱桩。1968年水利局建。

3、杨岗河桥;距城10公里零246米处,跨杨岗河上,全长35.4米,宽4.2米,1孔,跨径26.2米,高4米,双曲拱。1969年水利局修建。

(五)上项公路桥:蔡境内有中型桥4座,长166.1米,小型桥2座,长59.7米,总长260.8米,涵洞13道,长128.1米。

1、杨岗河桥:位于城东10公里零72米处,跨杨岗河上,全长48.7米,宽5米,3孔,单孔跨径13.5米。高4.5米,双曲拱灌柱桩。1976年水利局建。

2、塔桥:位于塔桥集,跨洪河上,全长62.4米,宽4.5米,7孔,单孔跨径9米,T 梁灌柱桩。1966年水利局改建。

3、蔡沟桥:位于蔡沟集,跨黑河上,全长55米,宽5.8米,6孔,单孔跨径8.5米,高6.5米,T梁灌柱桩。1974年交通局修建。

4、杨河桥:位于城东35公里零501米处,跨杨河,全长35米,宽5.6米,3孔,单孔跨径6米,高6米,砖拱,1959年交通局建。

(六)上蔡至芦村公路桥:区间中型桥2座,小型桥3座,总长197米,涵洞23道,长204.6米。

1、刘楼东头桥:位于城东南2.5公里处,跨杜一沟,全长40米,宽5.3米,3孔,单孔跨径5.7米,砖拱,1975年交通局建。

2、东风桥:距城21公里零385米处,跨洪河,全长71.7米,宽4.5米,8孔,单孔跨径9米,高9米,平板灌柱桩。1966年水利局修建。

3、茅河桥:跨茅河上,长44米,宽7米,2孔,跨径15米,高4.9米,双曲拱灌柱桩,1976年交通局修建。

(七)上蔡至百尺公路桥:该路中型桥1座,小桥6座,总长98米;涵洞4道,长37米。

中型桥为杨岗河桥,位于县城北9公里636米处,跨杨岗河上,全长32米,宽4.4米,1孔,跨径26米,双曲拱。1976年水利局修建。

(八)蔡沟至崇礼公路桥:该路有桥2座,长66米,涵洞9道,长60米。

(九)东岸至林堂公路桥:区间有中型桥3座,长116.8米;小型桥2座,长32.4米,总长149.2米;涵洞3道,长20米。

1、孙桥:位于东岸乡孙庄村南。跨杨河,长23.8米,宽9米,2孔,跨径6.6米,砖台双曲拱,1976年水利局修建。

2、新黑河桥:位于蔡沟乡林堂村北。跨黑河,全长64.7米,宽6米,7孔,单孔跨径9米,T梁灌柱桩。1976年水利局建。

3、老黑河桥:位于蔡沟乡林堂村北。跨旧黑河上,长28.3米,宽6米,1孔,跨径24.2米,双曲拱灌柱桩。1977年水利局修建。

(十)大路李至无量寺公路桥:有中型桥2座,小型桥3座,总长92米;涵洞4道,长20米。

1、朱里桥:又名跨涧桥,位大路李西南730米处,跨柳堰河。此桥为一古石拱桥,明洪武四年(1371)始建,明至民国年间6次重修。现存石拱桥为三孔,上下部均为红麻砾石砌成,长26米,宽5米,3孔,跨径5米。

2、君刘桥:距大路李3公里零648米处,跨新汝河,长43.3米,宽4.3米,7孔,单孔跨径6米,灌柱桩。1966年水利局建。

五、公路运输

1、运输工具

清末和民国时期,上蔡的主要交通运输工具为以人力、畜力为动力的木制运载工具。建国后,各种机动车辆逐渐成为上蔡交通运输的主要工具。

轿子:木制,饰以布等。有四人抬和八人抬,在上蔡多见四人抬的轿子。清代、民国时期,达官贵人及其亲眷多以轿子代步,民间亦用轿子娶亲。建国初期,用轿子代步的已经少见,还有少数仅用于娶亲。60年代后,轿子逐渐绝迹。到80年代,又有用轿子结婚或游乐的。

木制独轮手推车:木制独轮手推车有两种,一种俗称小土牛,一种叫红车子。红车子用于载货,中间起脊,两边装货。民国时期及其以前,用红车子长途贩运的较普遍。小土牛车身平坦,用于载人和短距离载货。架子车兴起后,木制人力车逐渐被淘汰。

马车:民国时期,有用于载人的轿马车和用于载货的货马车两种,均为双木轮。轿马车装有布质车篷,货马车为木质车厢。民国34年(1945),马车始由木轮改成胶轮。1956年农业合作化后,马车大量增加,常年从事营运的马车有70多辆。1958年10月,上蔡先后成立两个马车队,一是城关的马车队,有马车21辆,牲口53头;一是上蔡县交通局地方国营马车队,有马车10辆,大牲畜30头。两队年运输量3260吨,货物周转量14904吨公里,年收入8812元。随着机动车辆的增加,马车运输越来越显出少、慢、差、费的弱点,因此,1964年两个马车队的马车处理给城关农业队和企业单位。从此,马车运输转入农村,和太平车同时成为农村送肥运粮运禾等的主要工具。1975年后,农村架子车大量增加,马车被淘汰。

太平车:木制四轮大车,一般由两头牛拖曳,一人赶车。民国时期至建国后,太平车和马车为农村用于农业生产的主要运输工具。架子车出现后,太平车逐渐绝迹。

架子车:是人力双胶轮车。上蔡县架子车运输始于50年代初期。1955年,全县有架子车100辆,专门从事城乡搬运。县城、洙湖、塔桥、蔡沟、东洪、朱里、黄埠先后成立架子车运输队。1965年至1976年,农村架子车拥有量迅猛增加,基本达到一户一辆,成为农民生产生活的主要运输工具。1978年后,架子车主要用于农业生产运输及一些短途搬运。1978年,专门用于营运的架子车仍有455辆。

胶轮拖拉机:1957年4月,县开始购进第一部胶轮拖拉机。后逐年增加。1978年后,农村实行生产责任制,小型轮式拖拉机逐年增加,成为城乡个体户运输的主要工具。1985年,全县有营运胶轮拖拉机82辆,小四轮拖拉机701辆。

三轮车:建国前和建国初期,为人力三轮车,用于短距离客货营运。20世纪70年代,县内始有机动三轮。1978年后,机动三轮猛增,基本上为个体户所拥有,成为城乡短距离客运的主要工具。1985年底,全县有营运机动三轮165辆。

摩托车:1978年前,摩托车多为机关和事业单位所有。1980年末,全县有摩托车15辆,1983年,增加到20辆。

自行车:建国后,县内自行车逐渐增多,至20世纪80年代,基本达到一家一辆,有的一家有数辆,成为城乡居民生产生活中的重要交通工具。

汽车:1947年,国民党上蔡县政府县长田云樵购进破卡车一辆,烧柴炭,很少开动。1951年,上蔡县公安局开办的犯人“自新烟厂”购四吨六轮大卡车一辆。1958年,上蔡县成立第一个汽车队,拥有卡车14辆,客车一辆。1963年,地区运输公司二车队驻上蔡,县车队将全部车辆移交二车队。1968年,县购进第一部吉普车。1971年,县重建上蔡县汽车队,有货车8辆,客车6辆。1984年末,全县共有汽车302辆,其中货车260辆,客车2辆,特种汽车11辆,小汽车29辆(以上车辆数未含个体、二车队汽车)。1985年底,县车队有货车24辆;二车队有货车46辆,客车27辆。全县共有机动车辆3385辆。

2、客运

建国前,上蔡县无专营客运的机构。1951年,上蔡建立运输服务站。1958年,建立上蔡县汽车站和汽车队,经营客、货运。1963年,地区运输公司二车队接管县车队、县车站,从事客运。1978年后,个体户购置三轮车、小客车经营客运。同时,也有部分企.事业单位的车辆投入客运,形成国营、集体、个体多方经营客运的局面。

民国22年(1933),省交通厅在汝南设立长途汽车站,周口至汝南的班车途经上蔡。民国34年(1945)抗战胜利后,漯河有不定时班车发往上蔡。1956年,西上公路改线后,上蔡始有机动客运,由拖拉机牵引带棚马车发往西平。1958年,县购买第一部客车,每日发班车两次。1963年,有客车3部,日发班车6次,1975年,有客车14部,579个座位,日发班车28次。此时,年客运量1514325人次,旅客周转量5154966人公里,年收入47万元。到1985年底,国营汽车站有客车28部,1239个座位,每日可发班车62班次;年客运量161万人次,旅客周转量5201万人公里,年利润22万元。县内日发班车直达杨集、和店、朱里、华陂、百尺等集镇,周边各县有客车直达汝南、西平、商水等县,并有班车发往洛阳、郑州、新乡、驻马店等城市。县城每日过往班车高达105次。1985年,县内还有个体机动三轮车165辆、客车19辆,从事短途客运,作为国营客运的补充。

3、货运

民国时期,县内无货运专营机构。1958年3月上蔡汽车队成立,时有卡车14部,经营货运。1963年底,县车队被驻马店地区运输公司二车队接收,承担全县货物运输任务。1985年末,驻运二车队有货车46辆。1971年,县重建上蔡汽车队,有汽车14部,其中货车8部。1975年,县汽车队专营货运。到1985年底,县车队有货车24辆。1981年,上蔡搬运站开办汽车货运业务。1985年,县搬运公司更名为县交通运输公司,年末有机动运输车辆29部,挂车20部,共计224个吨位,年货运量3.5万吨,货物周转量326万吨公里。

1978年后,集体、个体机动车运输户逐年增多,到1985年底,个体运输户有汽车170辆,580个吨位;胶轮拖拉机82辆,小四轮拖拉机701辆。还有手扶拖拉机85辆,在农闲期间,从事短途货运,构成巨大的社会运输力量。

1962年后,县内一些有运输任务的企业开始组建自己的汽车队。至1983年,全县企业单位共有卡车148辆,660吨位,年货运量14.15万吨,货物周转量60.663万吨公里。这些企事业所属汽车队除承担本单位运输任务外,有时亦对外参加社会运输。1978年前,各公社的拖拉机站及一些生产大队的胶轮拖拉机,也在农闲时投入社会运输。

民国时期,长途运输依靠人力独轮车、太平车;短途运输仍靠肩挑、背负、畜驮。运出粮食等农副产品,运进食盐等生活用品。

中华人民共和国时期,县内运出的大宗货物为粮食、生猪等农副产品;运进的大宗货物为煤碳、机械、化肥、轻工产品。1958年,货运量猛增,货运为大炼钢铁服务。1975年,货运为抗洪救灾服务。

六、搬运装卸

民国时期,全县仅县城有一个十几人的小脚行从事搬运装卸,搬运工具主要是手推车,装卸全靠人力。

1949年9月,县民主政府把19名原小脚行的贫苦劳动者组成搬运委员会。1950年改称县搬运工会,成立搬运大队,年装运量1万多吨。

1955年,城关镇组织一个由150人组成的长途架子车队。1956年,洙湖、塔桥、蔡沟、东洪,朱里、黄埠6集镇成立6个搬运社,全县共有搬运工人253人。1959年,搬运车队和架子车长途运输车队合并;1960年,人员增至350人,年搬运量14万吨,装卸量21万吨。1961年,搬运工会与城关运输站合并,归城关镇领导。

1970年春,搬运站试制成功人力小吊车、灌包机各一部,拼装机动车3部。1974年又改装机动车一部,1975年改装机动车3辆,年装卸量达10万多吨,产值11万元。1976年,搬运站对外改装机动车,全年产值26万多元,搬运量25万多吨。

1982年,县搬运站改为搬运公司,1985年,又更名为县交通运输公司。到1985年底,县运输公司有人员170人,机动运输车辆29部,挂车20部,计224个吨位,年货运量3.5万吨,货物周转量326万吨公里,全年实现总产值110万元。

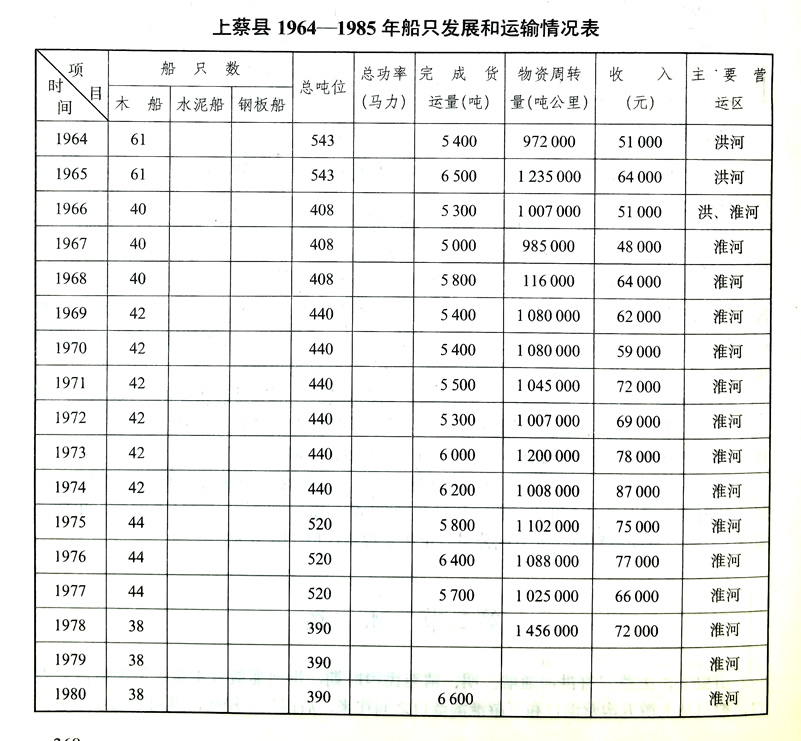

第二节 水 运

历史上,上蔡仅有洪河通航。明、清至民国时期,洪河通航较正常。但因境内无港口,船只从上游五沟营港口和下游淮滨港口之间往来,后因兵匪侵扰,洪河航运业萧条。

建国初期,上蔡在西洪、东洪、塔桥、贺道桥设4个停船点,通过洪河将货物运入运出。1963年3月,由汝南县宿鸭湖调出4个船队共61户,358人,木帆船61只(543个吨位),于同年10月在塔桥正式组建上蔡船运站,并在塔桥集建立上蔡港,港内有自然泊位100个,靠泊能力为1000吨,年吞吐量3万吨左右。另辖西洪、百尺、华陂、东洪、黄泥桥、洙湖、大李庄、老田寨9个停靠点。年货运量超万吨。1965年,洪河全面治理,河床加宽,河水变浅,不适应船只行驶,洪河自此停航。船民到农村定居的19户,船只减少到40只,408个吨位。其它船民被迫顺淮河到安徽、江苏等地营运。到1978年,船民公社(1965年改称此名)只剩38只船390个吨位。

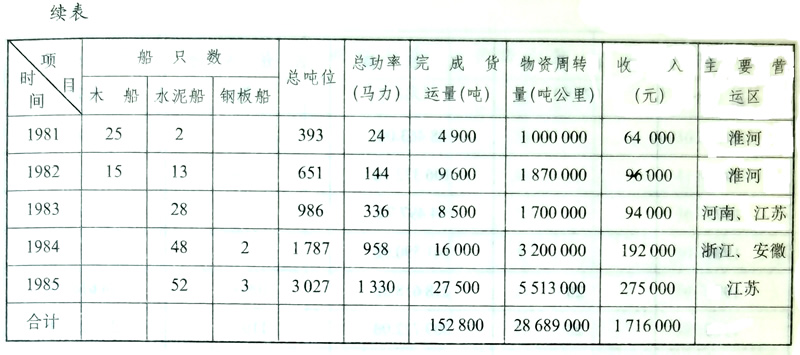

1978年后,船民公社更名为上蔡县航运公司,实行个人承包,航运公司经济效益好转。1982年,省厅拨款5万元购置水泥机动船两艘,年底增加到11艘,468个吨位。从此结束了木帆船人力拉纤的历史,实现了机械化。

1985年,上蔡县航运公司拥有水泥船52艘,钢板船3艘,计3043个吨位,总马力1320匹。1984年到1985年,向国家首次交纳税款2万元。

第三节 管 理

民国时期,县政府先后设实业局(民国13年)、建设局(民国17年),管理县内道路等事宜。建国初期,县政府实业科和建设科兼办交通运输管理方面的工作。1956年,县成立交通科,1957年,改称交通局。

运输管理:1951年初,县成立上蔡运输站,调配群众牛车运输。同年7月,国营联运公司上蔡联运站成立,1953年撤销。1971年,县交通局设立联运办公室,各公社设立交通管理站,对参加搬运的机动车与人力装运工具实行统一计划、统一调度、统一票据和运价的三统管理,并开始征收管理费。1979年,改称计划运输办公室。1984年,改计划运输办公室为公路运输管理所。

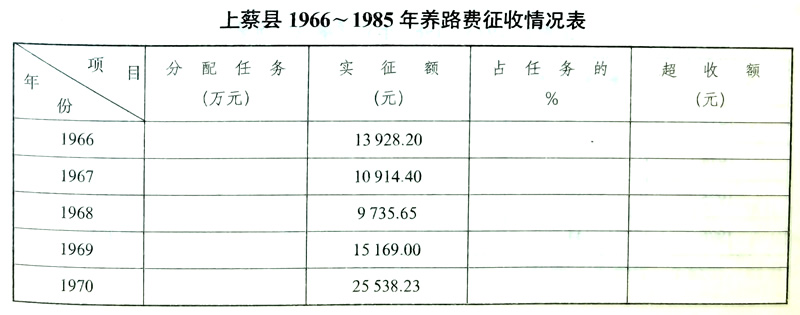

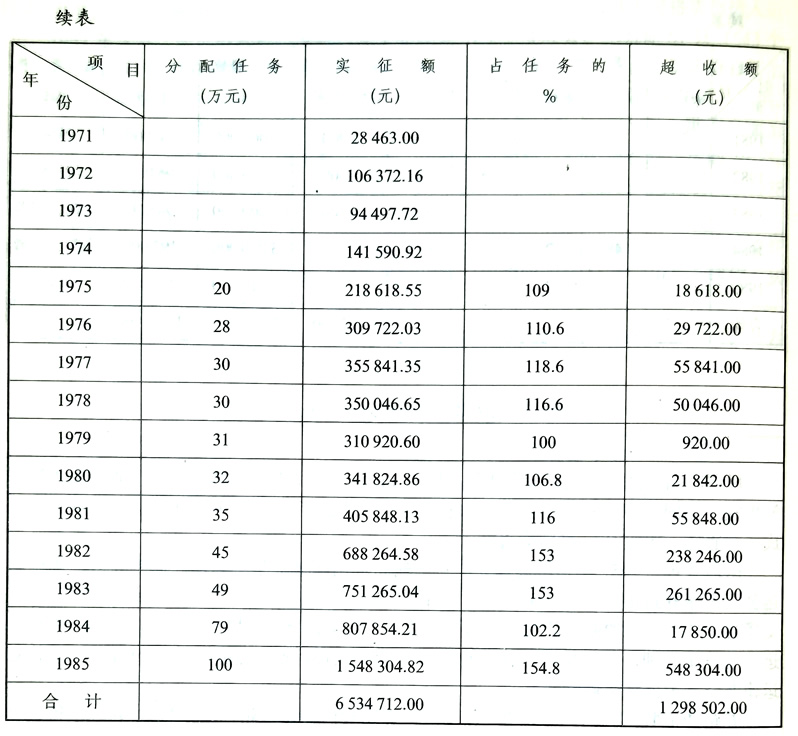

养路费征收:1951年至1952年7月,养路费由县运输站征收。1952年8月至1956年11月,养路费由地区公路管理总段设上蔡公路管理兼办分段征收。1956年11月至1985年12月,养路费由上蔡县公路管理分段征收,从1966年至1985年,共征收养路费6534712元,全部上交。

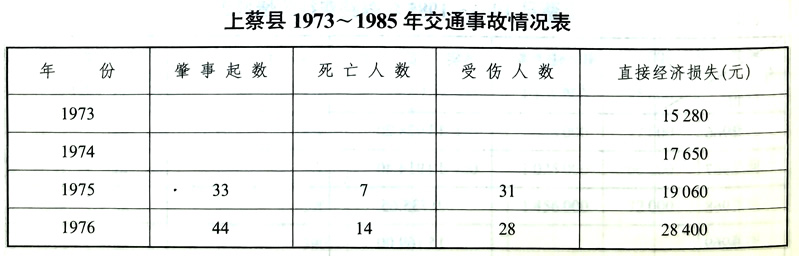

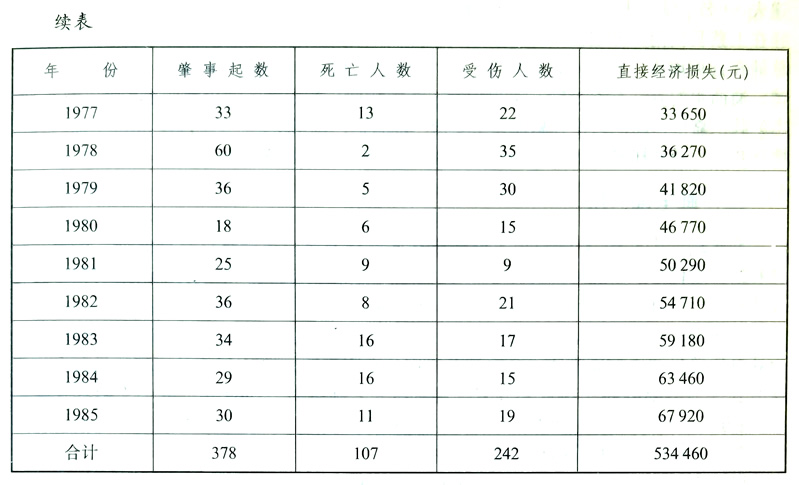

交通监理:随着机动运输车辆的剧增,交通事故逐年增多。为加强交通管理,1973年5月,县交通局建立交通车辆安全监理站。1981年11月,更名为上蔡县交通监理站,负责机动车辆登记、发证、审验、培训及考核驾驶员、处理交通事故等工作。