第二章 救灾救济

第一节 社会救济

清康熙三十一年(1692),县修建“常平仓”,“丰年积谷、凶年赈济”。民国时期常平仓积谷数万石(每石约500市斤),被官府要员挥霍殆尽。民国11年(1922),县长林肇煌变卖积谷数百石购置压路机,结果一事无成。民国27年(1938)至民国29年(1940),县政府办自卫队,用去16737石,所剩千余石,1944年日军攻陷县城时被掠走。

清末,上蔡县设立养济院,直接由县署经管,置房舍十余间,基金地405亩,收养盲人285名,每人每月仅发给制钱270文,民国初年改由公款局经管。

民国20年(1931)2月,县成立救济院,将养济院地产移入,办一残废所,后将查收的庙产380亩并入。民国23年(1934),又没收商水县籍富商张育万地产一百余亩拨入救济院。到民国25年(1936),救济院共有地产900余亩,基金三千余元。民国27年,该院设立孤儿所。到民国31年(1947),共收养灾民100名,孤儿200名,每人每月供应粮28-35市斤不等。

民国32年(1943),县设立慈幼院,购雨田街(即田巷)路东宅基一处,又买召父乡(现邵店乡)大杨庄王锡年田地204亩作为基金,收容弃婴。

清末和民国年间所办的“慈善机构”的田产收入,大都被官府层层克扣,中饱私囊,而被收容者食不果腹,病饿而死者时有发生。

建国后,党和人民政府十分重视社会救济工作。50年代初,对老弱孤寡和残废者的救济,一般采取代耕土地和临时救济款物的形式。到1957年,共代耕土地3280亩,解决救济款10万元、粮2880吨,并为其修建房屋、发放衣被等生活用品折款7.5万元。

农业合作化后,对于农村无依无靠的鳏寡孤独和残废者,实行“五保”供给制,即保吃、保穿、保烧、保教(孤儿)、保葬,切实做到幼有所养、老有所终。

1958年,实行人民公社化,全县各大队相继成立敬老院。到1961年,全县共有敬老院245个,入院老人2128人,占“五保”老人总数的36%,未入院仍由集体供给粮柴的老人3752人,占63.8%。1962年,随着国民经济的调整,“五保”老人开始由生产队供给,分散赡养。

1980年,实行联产承包责任制后,“五保”户的赡养采取分地代耕代养和分地自养(双份地)的办法。因在执行中,“五保”对象一旦生活不能自理,出现代养者推出不管的现象,1985年3月,取消代耕代养和分地自养的形式,把“五保”老人所需粮款纳入村民承包合同,队筹乡管,粮款直接由乡政府发给。其标准是每人每年麦子300公斤,柴1000公斤,款120元。1985年,全县相继建成敬老院36个,入院老人206人,占五保户人数的5.73%。

党和政府还对因天灾人祸、意外事故及家庭人多劳力少生活困难的农户,给予适当的救济补助。此外,对国民党起义投诚人员、冤案平反后无家可归人员、外逃回归人员及带病退职老职工等生活有困难者,均给予一定的救济。从1953年至1987年,全县共发社会救济款384.6万元。

从1983年开始,对60年代初国民经济调整时期精简的生活有困难的453名退职职工进行救济,占整个精退老职工的82%,月救济金额达6354元。

全县有残疾人7万余,各级政府和部门制定出一系列政策,帮助他们解决就业、康复、教育、生活等方面的实际困难。

1978年,县民政局兴办福利工厂,安排残疾待业青年2人,1980年,又安排8人。同时成立福利公司,开展理发、照相、缝纫、食堂、旅社等服务项目。杨集乡办起残疾人福利厂,县民政局办起福利劳保用品厂,其他乡镇先后办起8个福利厂,共安排残疾待业青年161人。

退伍军人张付轩,1982年创办残退军人汽车队和残退军人汽车修配厂,安排38名残退军人就业,并帮助300多名残退军人脱贫致富。

对于社会上的残疾者,各级政府和部门创造条件,为残疾人提供就业机会,提供资金、技术和各种优惠政策。到1985年,有32000余人成为自食其力的劳动者,占全县残疾人的45%。

第二节 救 灾

上蔡县历来自然灾害频繁,救灾工作任务十分繁重。

民国期间,上蔡县有据可查的救济工作仅有两次。民国23年(1934)秋,全县大雨成灾,农作物损失惨重,省赈济会拨款二千元、县赈济会购买小麦58528斤救济灾民。民国31年(1942)秋,大旱,秋作物大部枯死。次年春,大饥馑,人饿死甚多。县成立临时赈灾委员会,筹集救灾款近三百万元(法币),购粮14700石(每石约500斤,下同)。春节前用去4000石救济灾民,春节后,按成人每人粮3升、款13元、小孩粮1升、款7元的标准发给灾民,共发放救灾粮2300石,救灾款85万元。4月,于城关、杨丘、华陂、和合、邵店五处各设一粥场,每处收养灾民千余人;在城关、蔡沟、湖岗、黄埠设救济院4处,收容灾童弃婴,按每口一市升发给口粮。另外,对黄泛区各县灾民经上蔡县继续南徙者也给予救济,按每人每百里五斤豆饼发给口粮。

建国后,上蔡县多次遭受水、旱、风、虫、雹、霜等多种自然灾害的袭击,其中以水、旱灾害较为频繁。党和政府一贯重视救灾工作,一面领导人民抗灾,开展生产自救,一面发放救灾粮款和各种物资,为灾民解难。

1953年4月,县遭受严重霜灾,小麦茎叶枯萎,县委、县政府除采取有力措施补救外,还发放副业贷款103.6万元,以资助群众生产救灾。

1956年6月初,大涝。县委组织群众和机关干部、职工从水中捞麦,把损失降到最低限度。同时,政府发放救灾款348317元、救灾煤4250吨,衣物25000多件,副业贷款14万余元,帮助灾民度过难关。

1975年8月,上蔡县遭受历史上罕见的特大洪水灾害,党中央和省、地委发来慰问电,中央派来慰问团。洪水期间,飞机空投食物180吨和大批救生器材,海军派来了救生汽艇。县委成立抗洪抢险指挥部,县直抽调600多名干部深入第一线抗洪抢险,并组织1300多人的抢险突击队,从水中救出灾民1200多人,向城关运送灾民13万人。洪水过后,大批救灾物资从全国各地源源不断地运往上蔡。

为恢复生产,重建家园,从1975年至1978年,国家共拨给上蔡县救灾款7894.5万元,发放贷款504.3万元,救灾粮148985吨,木材15780立方,煤92405吨,油毡104000卷,木杆248000根,棉衣307000件,单衣309000件,棉被91100条,军毯2500条,鞋318000双,棉花795吨,布匹63.6万米,药品304吨,大中型拖拉机444台,架子车13000辆,种子15000万斤。中国人民解放军、黑龙江农垦局、安阳地区救灾队、交通部汽车运输总公司汽车队、郑州市医疗队、新乡地区洗井队、驻马店地区卫校等许多单位3750余人,来上蔡帮助恢复生产、重建家园。

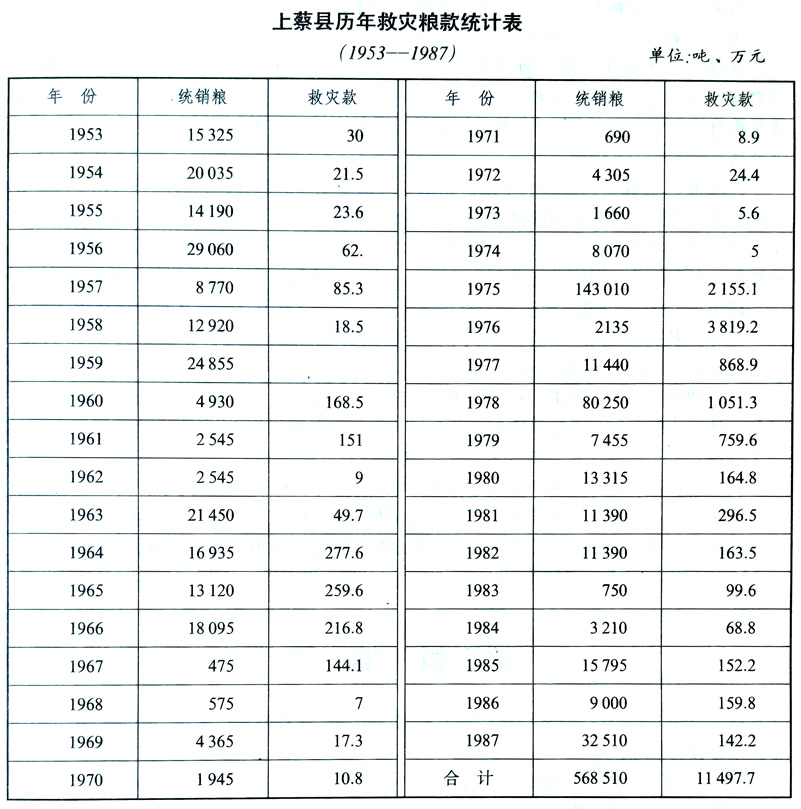

从1953年至1987年,全县共发放救灾款11497.7万元,统销粮568510吨,切实解决了灾区人民的困难,大大鼓舞了全县人民努力改变生产条件、战胜自然灾害的决心。

第三节 扶贫开发

为尽快改变上蔡穷困面貌,1959年,上级财政部门开始拨出专项支农资金扶持社队和个人,开发本地资源,改变生产条件,发展农业生产。到1961年的3年里,共扶持本县资金414万元,842个大队次受益。资金主要用于农田水利基本建设,购买农具和牲畜,创办工业企业。1962年后,资金投放逐年减少,1973年后又有所增加,尤其是“75·8”特大洪水后到1980年,每年均扶持百万元以上,其中1976年达153.6万元。1959年至1985年,上级财政共扶持上蔡县支农周转资金1826.6万元。资金实行无息借款办法,一至三年归还,归还后继续借出周转使用。

由于自然灾害频繁,加之扶贫的某些项目资金使用不当,结果是年年扶贫年年贫,到1985年,上蔡县仍然是全省26个贫困县之一。

1985年,国家民政部农救司和省、地负责同志先后来县考察灾情,总结经验教训,研究制订新的脱贫措施,把救灾重点从救济补助,解决生活困难转移到改变生产条件,提高抗御自然灾害的能力和帮助贫困农户展家庭种植业、养殖业及多种经营上,使之尽快脱贫致富。

1985年,县成立扶贫领导小组,以加强对扶贫工作的领导。在解决好贫困户生活困难的同时,鼓励贫困户克服依赖思想,提高战胜困难摆脱贫困的勇气,把单纯扶贫改为扶志、扶本结合起来。当年,县政府拿出120万元贴息贷款,帮助贫困户发展家庭养殖业、种植业和家庭副业,同时在技术上给予指导。从此,扶贫工作面貌有很大改观。

1986年,省政府拨出扶贫开发资金500万元,1987年达1050万元,1988年940万元,三年共扶持资金2490万元。其中用于种植业537.524万元、养殖业758.509万元、加工业966.69万元、建筑运输业197.277万元、其它30万元,扶持贫困户42829户,占贫困户总数的55.1%;扶持企业2185个,其中县办6个、乡办117个、村办70个、联户和个体办1992个;开发产品100多个、购买各种灌溉机具2650部,实现旱涝保收田59.1万亩。

到1988年,上蔡已初步形成了甘蔗、食用菌、黄麻、葡萄、肉牛、砖瓦、良种繁育、农副产品加工等八大生产项目。三年共增加产值6822万元,实现利润947万元,人均纯收入比扶贫开发前增加37.1元,使35388户解决了温饱问题,占贫困户的45.5%;使15894户脱贫,占贫困户的20.5%。