明清时期,上蔡的工业,多由外地人至蔡开办,且主要是个体手工业和私人作坊。明万历三十三年(1605),陕西人首先在县城开办私营工业“仁德堂”眼药厂。清嘉庆至宣统年间,豫北、豫西、湖北等地先后来蔡开办皮货、洪炉、裁缝、制鞋、酱醋小作坊10多家。

民国初期,县办针织厂一座,私人造枪厂一座,其他小手工业也有了较快发展。到民国24年(1935),全县各种手工业和作坊近1000家21个行业,工人3600多人。建国前夕,手工业和作坊发展到1500多家,23个行业,工人5628人。

建国后,在积极发展地方国营工业的同时,大力扶助手工业及私营工业。1957年,全县工业总产值为256.4万元,是1949年工业总产值的102.7倍。其中,国营工业工厂3个,总产值102.3万元,占工业总产值的39.8%;集体手工业生产合作社(组)23个,总产值138.5万元,占工业总产值的54%;公私合营工业1个,总产值6.5万元,占2.54%;个体手工业总产值9.1万元,占3.55%。1958年掀起大办工业热潮,县办工厂由3个猛增到40个,社队办各种小工厂5900多个。这时脱离实际地动员全民大办钢铁,组织一批青壮劳力到确山建炼铁厂、耐火砖厂和水泥厂,伐木、淘铁沙,造成极大的人力物力浪费。1962年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,到1965年,全县工业企业保留31个,其中全民所有制企业10个,集体所有制企业21个。“文化大革命”期间,工业企业虽有发展,但由于工人“吃大锅饭”,工业生产非但没有带来经济效益,部分企业反而出现了连年亏损,从1966年到1977年11月累计亏损达655.7万元。

1980年后,乡镇工业、合作工业和个体工业迅速发展。各国营、集体工厂先后推行各种岗位责任制,扩大企业自主权,工业生产迅速发展,推出了一大批名优产品,其中获地区奖的5个,获省级奖的7个,获国家奖的3个,不少产品打入国际市场,工业总产值逐年增长。到1985年全县工业企业达5945家,23875人,总产值达到8656万元,较1976年增长3倍。其中全民工业20家,产值3647万元;集体工业88家(包括镇办8个、乡办65个,产值2849万元;村办工业169个,产值607万元;合作工业898个,产值683万元;个体工业4770个,产值870万元。

第一章 工业体制

第一节 国营工业

1951年5月,县筹建国营民生榨油厂,1952年7月建成投产,时有职工37人,是全县第一个国营工厂。1952年8月,改印刷社为地方国营印刷厂,有职工15人。由政府工商科管理。当年工业总产值21.2万元。

1958年,县设立工业局。在全民大办工业的号召下,兴办和由集体企业过渡一批地方国营工厂。1959年底,县国营工业企业有机械厂、综合修配厂、砖瓦厂、印刷厂、眼药厂、油厂、面粉厂、丝棉织厂、水泥厂、棉花厂、副食品加工厂、造纸厂、化工厂等20个,职工1235人,总产值634.6万元。

1962年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,对“五风”中“跃进”上来的厂子作了调整:丝棉织厂、雨具制造厂退为集体工业;造纸厂、化工厂、建筑材料厂等停止生产。年底,县国营工厂保留9家,职工519人,总产值319.7万元。

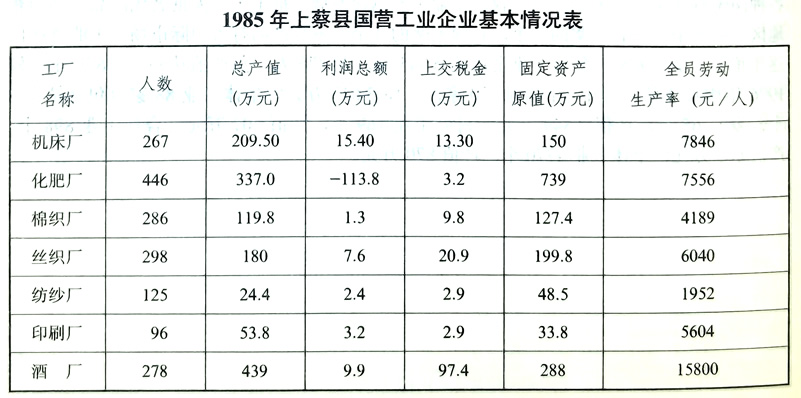

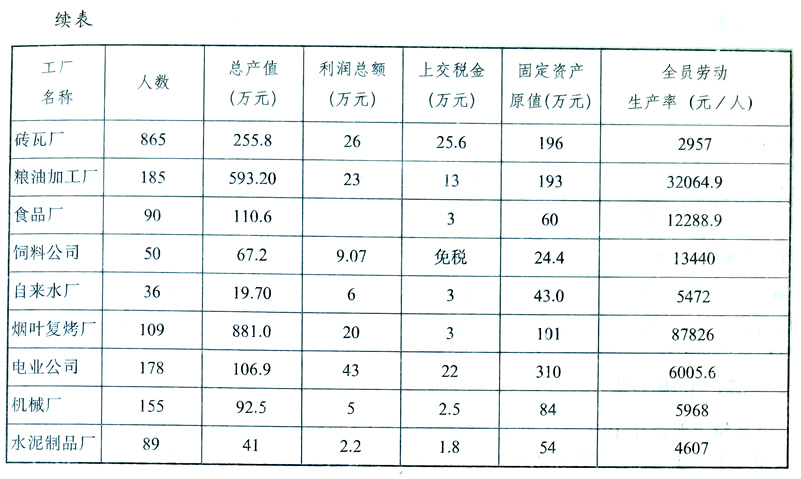

1970年,县丝棉织厂转为国营工厂,化肥厂建成投产。为了更好地服务农业,以国营拖拉机站机修队为基础,建立上蔡县农机修造厂。1982年,农机修造厂与县机械厂合并,定名上蔡县机械厂。随着经济改革的不断深入,生产承包责任制的层层推行,打破了多年存在的“大锅饭”、“铁饭碗”,生产有了较快发展。经济效益显著提高。1985年,全县国营工业企业单位有16个,职工3553人。工业总产值达到3531.4万元,全员劳动生产率9939.2元/人,固定资产原值2651.9万元,利润总额174.07万元。主要工业产品有:状元红酒、纺纱机、碳酸氢铵、砖瓦、床单、被面等。

第二节 集体工业

集体工业主要为县属二轻工业和乡镇工业。

一、二轻工业

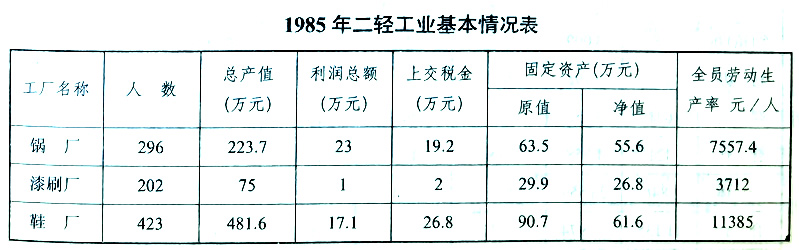

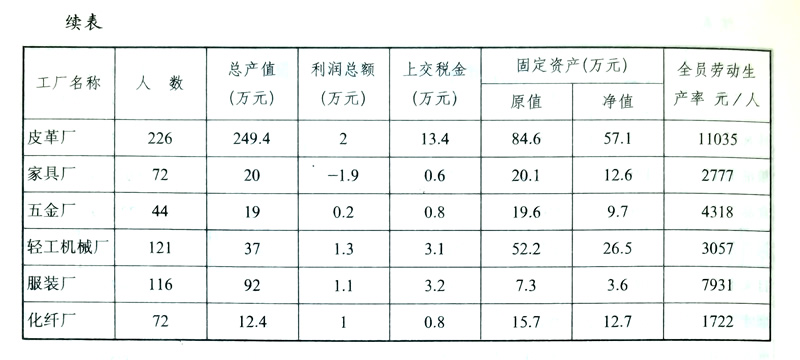

1982年7月,改手工业管理局为第二轻工业局。所属的二轻工厂多数规模小、设备简、应变能力强,能根据市场需要随时转产。全面推行生产责任制后,不少厂提出以质量、信誉求生存,出现了一批名优产品,有些打入了国际市场。获得国家级奖的有狗皮衣、狗皮褥子、铁锅等;获得省级奖的有注塑布鞋、漆刷、油条精等;漆刷和狗皮褥子打入了国际市场,出口日本和东南亚十几个国家和地区。1985年,有皮革、制鞋、铁锅、轻工机械、服装、漆刷、木器、化纤、五金等9个工厂,职工1572人,总产值1210.1万元,全员劳动生产率7789元/人,实现税利45万元。

二、乡镇工业

乡镇工业是在1958年大办工业时发展起来的。各公社原有的铁木业、缝纫、编织、皮革等手工业生产合作社纷纷转为社办合作工厂。至本年底,达到121个,总产值859.5万元。1961年8月,调整工业结构,将黄埠、百尺、华陂、洙湖、东岸、城关、高岳等10个公社的机械合作工厂及城关的竹器、服装和高岳的毛笔合作工厂退为手工业生产合作社;蔡沟、塔桥公社机械修配厂及洙湖公社纸厂保留社营;邵店、五龙、朱里、和店公社机械修配厂关闭。原社办工厂职工1323人,保留705人。

“文化大革命”中,强调发展社办工业,社办工厂有所增加。1968年共23个,总产值180.8万元;1978年达到94个,总产值1227万元。

1978年县成立社队企业管理局,主管农村手联社和社队企业生产业务。1983年7月社队企业管理局更名为乡镇企业管理局,社队企业称乡镇企业。

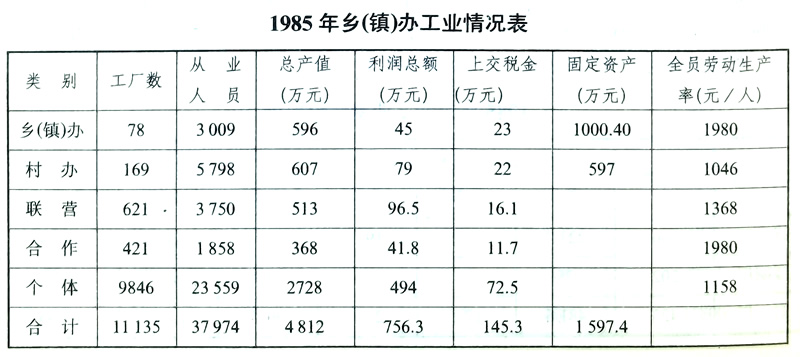

中共十一届三中全会后,乡镇工业有了长足发展。随着经济改革方针的深入贯彻,多种形式的联营工业、个体工业大量涌现,成为乡镇工业的一部分。1985年,全县乡镇工业企业有11135个,从业人员37974人,总产值4812万元。

第三节 私营与公私合营工业

明万历三十三年(1605),陕西省籍陈某来蔡开办“仁德堂”眼药厂,始有私营工业。民国初期相继开设的有酒厂、翻砂厂、鞋厂、缝纫厂、木厂、竹器厂、枪械厂、食品厂、石印厂、烟厂等。较著名的有福源久酒厂、福升恒食品厂、奎盛缝纫厂、张树森枪械厂。全县7家烟厂,分布在黄埠、洙湖和朱里乡郏庄寨村、齐海乡申庄村、邵店乡十里铺村及县城南北街。民国35年(1946)尚有私营工厂18家,从业人员350多人。1949年,上蔡全境解放,多部分厂家关闭,福源久酒厂、福升恒食品厂厂主携资金回原籍,仅有“仁德堂”眼药厂1家继续生产经营,人员18人,年产值2.5万元。

1956年2月,随着对私营工商业的社会主义改造,“仁德堂”眼药厂实行公私合营。私方入厂人员25人,占原有33人的75.7%。公私股金3.3万元,年产值5.1万元。1957年,转为地方国营上蔡县眼药厂。

第四节 个体手工业

明末清初的个体手工业,主要是一些从事编织、铁木、砖瓦、银器、印染等小作坊。清道光至民国初年,自湖北黄陂、河南洛阳、滑县、孟县、西平等地迁入数十家个体手工业者,主要从事缝纫、制鞋,打制菜刀、镰刀、银器等。还有极少数作坊是从事钟表修理的。民国24年(1935),全县手工业有21个行业、3600余人。民国35年(1946),抗日胜利后,手工业又有新发展,增加到26个行业,近4000人,主要行业有皮革、丝罗、针织、油漆、印染、缫丝、烟坊、鞋帽、制锄、雨伞、陶器等。名牌产品有柴冀徐五的镰刀、蔡沟的锄板、洙湖的竹编、杨集的毛笔、城关冯家菜刀、俊兴隆的千层底布鞋、韩家的篦子、白家的皮货等。

手工业者多为农工兼营,农忙务农,农闲务工。多部分集中在县城和较大集镇,少数修理行业游乡串户,服务到门,对方便广大群众的生产、生活作用很大。

建国后,人民政府重视个体手工业生产,积极扶持发展。1951年8月建立了全县第一个手工业合作社。1954年5月,县人民政府设手工业管理科,到年底个体手工业发展到2977户,从业人员5844人,分别比1950年增长2.7倍和1.46倍。

1955年,按照对私营工商业和个体手工业实行社会主义改造的政策,按不同行业进行试点,组织起个体手工业者合作社(组)31个,人员271人,并定于1955年12月20日为“上蔡县手工业合作社纪念日”。1956年县设手工业联合社,5月17日,宣布手工业社会主义改造基本完成,共入合作社(组)2117人,占手工业总人数的98%。嗣后调整为12个铁木业社(高岳、塔桥、东洪、百尺、黄埠、邵店、洙湖、蔡沟、东岸、朱里、华陂、城关)和县城竹业、缝纫、印染、制鞋、丝罗、针棉、面粉、皮革、窑业、服务、建筑、洙湖染业等共26个手工业合作社,人社人员1777人;供销生产合作社3个,社员175人;合作小组24个,人员165人。

1958年,城关铁木业社、窑业社、丝罗社、针棉社、建筑社、木器社、雨具加工组等分别转为地方国营工厂,其余手工业社转为合作工厂,农村的手工业生产合作社转为社队企业。

1961年,改“手联社”为手工业管理局。1962年,纠正“五风”错误,对国民经济进行调整,全县除保留3个合作工厂外,余均退为手工业生产合作社。年底,手工业合作社23个,社员590人;个体手工业户又发展到823户、1212人。

“文化大革命”中,一批手工业生产合作社转为集体工厂。1979年,杨集公社的社办铁锅厂、毛刷厂转为县办工业企业。

1978年党的十一届三中全会后,给个体手工业发展带来了新的契机,县城集镇有一技之长的个体手工业者,纷纷开张营业或上门服务,给群众的生活生产带来许多方便。1985年全县个体手工业户发展到9846户,从业人员23559人,产值2728.4万元,实现利润493.8万元,上缴税金72.5万元。