第二章 工商行政管理

第一节 市场管理

一、市场管理

清宣统三年(1911)始建商会,下设各同业公会。公会的主要职责是调处工商业内部纠纷。这些组织由地方绅士操纵,很少实施管理。民国13年(1924),县政府设实业局,后改为建设局(科)。当时,虽有工商法和管理机构,但除了收取税捐以外,并无具体管理。至民国36年(1947),由于日军侵略和国民党发动内战,集市箫条,工商业大部倒闭。

1948年7月,县民主政府在蔡沟建立了工商管理局,负责稳定市场,恢复集市贸易。在使用银币、铜币的同时,取消法币,推行中州钞。8月,县政府在城内东街兴建新市场,组织召开物资交流会,促进城乡贸易。

1950-1952年的三年经济恢复时期,在中央“沟通城乡关系,发展集市贸易与物资交流”的经济方针的指导下,县人民政府财政贸易委员会,吸收工商科、县供销社、粮食公司、酒类专卖处等有关部门参加,组成了物资交流会办公室,并设立工商联合会,加强对全县物资交流会和集市贸易的领导与管理。各区以区长为主,配合工商联合会负责组织恢复集市贸易,并按古庙会会期组织物资交流会。有效地活跃了城乡经济,对于当时救灾救荒,打破经济死滞局面,恢复发展工农业生产,起到了显著作用。

1953年国家实行粮、油、棉统购统销,以经营统购统销物资为主的私营商业被逐渐削弱或淘汰,集市贸易也被列为小生产者市场或资本主义自由市场加以限制或取代。

1956年底,贯彻执行了国务院发出的《关于放宽农村市场管理问题的指示》,强调了集市贸易是国家计划市场领导下的自由市场,在完成统购、派购任务以后的农产品可以自由采购和销售。同时解决一些集镇出现的乱订规章、滥加管理的问题,市场购销两难的局面趋于缓和,集市成交额由逐年下降转向回升。

1958-1960年间,在人民公社“一大二公”思想指导下,生产队和社员的商业活动统统被取缔,对个体商贩、合作店(组)的限制步步升级;对1959年9月中共中央、国务院发出的《关于组织集市贸易的指示》,不仅没能贯彻,相反地出现了取消市场和集市贸易的做法。

在国家处于三年经济困难时期(1960-1962年),自然灾害和工作失误使城乡经济出现了严重的死滞局面。物资匮乏,高价商品相继出现。为了休养生息,度过灾荒,根据1960年11月中共中央发出的《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》的精神,先后恢复农村集市23个,并允许社员借地经营自留地和家庭副业。对小商小贩、个体手工业者“开笼放鸟”,把大跃进时期进入国营的合作店(组)吐出来,恢复原来的组织和经营方式。

1964年以后,对集市贸易强调了“管”,忽视了“活”。社员的正当交易活动限制在县境以内,超出范围就视为投机倒把。同时根据倒卖生产、生活资料的情况,于1965年元月5日,在黄埠召开了万人大会,之后在全县范围开展了打击投机倒把活动的斗争。到了“文化大革命”期间,盲目推行“宁左勿右”、“宁严勿宽”的规定,大收自留地,大砍家庭副业,大关集贸市场,集市贸易作为“资本主义尾巴”和“产生资本主义的条件和土壤”受到了强烈地冲击。当时,市场管理工作主要任务就是“堵资本主义道路”,对组织物资交流、活跃经济则不管不问。

中共十一届三中全会后,为贯彻中央“对外开放,对内搞活经济”的方针,1979年7月,县发出了《关于开放市场和放宽政策的六项规定》。至年底集市贸易显著活跃,上市品种较上年增长42.3%,成交额增长28.3%。集市贸易成交额按市价计算,占当年社会商品零售总额的18.8%,牌市价差距总平均下降1.16%。国营、合作商业一统天下的局面开始解体,市场上有了竞争力,集贸市场由原来的23个增加到38个,集市贸易成交额较上年增长67.37%,集贸成交额占社会商品零售总额的比重上升为29.1%,牌市价差距总平均为48.5%,较上年下降5.02%。1981年,市场出现了多种渠道流通,多种方式经营,多种形式联合,多种经济成份并存的新格局,在保护竞争的原则下,经济活跃,集贸市场欣欣向荣,但也出现了乱涨价和变相涨价问题。根据本年度的特点,县本照既要加强市场管理,又要防止把开始活跃起来的市场经济重新管死,既要坚持放宽政策,又要规定必要的限制措施的原则,对行业和价格进行了整顿。市场管理在继续放宽搞活的同时,上半年侧重打击经济领域的违法犯罪活动和制止商品流通中的不正之风,下半年侧重于解放思想,放宽政策,扩大工业品下乡,放开三类工业品中小商品价格,积极开放小商品市场。这年集贸成交额为4464万元,较上年上升44.3%,集贸成交额占社会商品零售总额的比重增长到35.3%。1983年,着重调整农副产品购销贩运政策,打破城乡分割和地区封锁,允许长途贩运,开辟流通渠道。1984年,提出了放宽政策十八条,实行国营、集体、个人平等地参加市场交易。至1985年,县人民政府把集市建设和搞活市场列为重要议事日程,组织专门领导班子,有关部门配合,用“人民市场人民建,公益事业大家办”的办法,多方集资、筹建场地、增加设施,使集市贸易更为活跃。

二、打击投机倒把与查处经济违法活动

清康熙年间,对食盐实行统配,上蔡每岁额淮盐3300引(盐和茶的重量单位。清初定每引200市斤。),明文规定由官府经营。对私营者,一经发现,便行处罚。道光十年(1830),把食盐运销管理的凭证“盐引”改为“票法”,定100市斤为一引,允许民间运输。对无票证贩私盐者,有缉私组织沿途查缉。民国16年(1927),设立庙湾局上蔡分卡。民国31年(1942),县府训令禁宰耕牛,查禁烟毒。但这些打击投机倒把的活动,皆不乏营私舞弊,很多缉私者借此大饱私囊。

建国后,党和人民政府对打击投机倒把的斗争非常重视,同投机倒把活动的斗争从未停止过。比较大的有五次:

第一次是1950-1953年。是时国营经济立脚未稳,而资本家则利用他们手中的资本,囤积物资,哄抬物价,争夺市场领导权。乘虚而来的上海、无锡、长沙、武汉等十余家粮商,来蔡大量套购粮食。仅上海一家粮商,就准备吞尽上蔡、西平、遂平、汝南四县所有粮食。他们一面和国营粮食公司签订要粮合同,一面在漯河、五沟营、巴村、上蔡设点收购。一时许多群众推的推,扛的扛,在县城北关路西一片洼地卖粮。为了给投机商以必要的教训,按照1950年12月25日省商业厅转发中央贸易部《关于取缔投机商业的几项指示》,于全国统一时间里,银行冻结资金,铁路不予发运,就地拍卖套购物资。这样给投机商在经济上以沉重的打击。1953年,小麦遭受严重的霜灾,一些不法粮商又趁机囤积粮食,哄抬粮价。为了打击不法商人,县政府除拿出一部分库存粮食抛售外,还从外地调进粮食7945吨,按每市斤赔款一角的价格出售,有效地稳定了物价。

第二次是1960-1962年。投机倒把分子利用国家经济遇到的严重困难,大量套购倒卖生产、生活资料,破坏商品正常流通和物资计划供应。在此情况下,县人民委员会发出一系列关于加强市场管理的指示、通告,一面执行计划供应和对部分商品实行高价政策,一面集中力量打击投机违法活动。仅1960年1-8月,就查处违反市场管理案件2127起,计3195人,违法物资价值51670元。

第三次是1973-1976年。由于物资供应极度紧缺,投机倒把活动又猖獗起来,并出现了商品走后门的不正常现象,县革委成立了打击投机倒把办公室和专政指挥部,但投机倒把活动并无完全制止,“走后门”并无堵住。

第四次是1980-1982年6月。投机倒把者利用国民经济开放、搞活之机,大搞走私贩私,转手倒卖活动。县人民政府在大搞宣传教育的前提下,对其进行了查处,两年半的时间里查处投机倒把案件共220起,其中1982年上半年为108起。通过半年的集中打击,投机倒把活动有了明显的收敛。

第五次是1983-1985年在城乡市场繁荣、社会财富增加,人民购买力提高的同时,出现了制造和倒卖假冒伪劣商品的现象,三年中查处冒牌手工卷烟115种、96000余条,假商标10600件,假磷肥、复合肥120多吨,假飞鸽、凤凰自行车550多辆,假中药(砂仁、阿胶、白花蛇等)3300多公斤,假蜂蜜173000多公斤。通过查处,大部分伪制和假冒商品者停止了活动。

第二节 工商业登记

民国时期,已对工商业者进行过登记。民国24年(1935),省令各县进行社会调查,当时在全县82929户中,工业约占全县总户数0.5%,有工人约3600余人,除一家官办工厂(民生工厂)使用一些简单机械外,其余均为手工操作;商业约占3%,均系小本经营。在工商登记管理上,当时虽有公司条例、工商业注册规则等,但因条例、规则的编订不合国情或因时局变迁,大多数未能贯彻施行,即使执行一些,也多为敷衍塞责。民国31年(1942),县成立自治税捐征收处,结合征税颁发营业执照。至1948年间,全县工业、手工业共2298户,约占全县总户数的1.9%,从业人员5236人,约占全县总人口的0.87%,商业、服务业有1571户,约占1.3%,从业人员4446人,占0.74%。

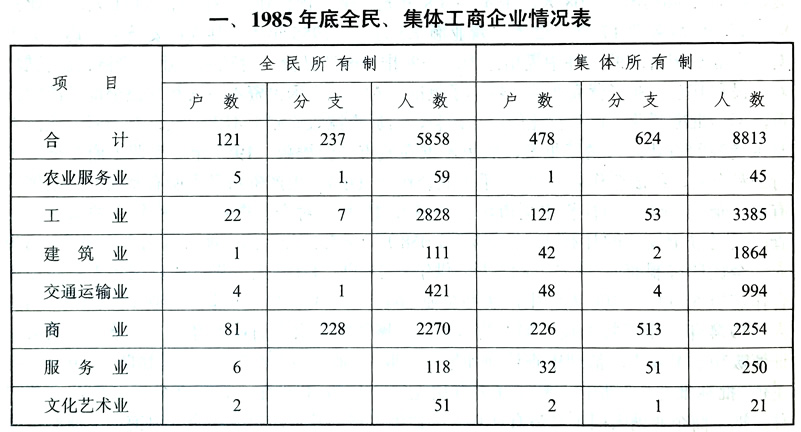

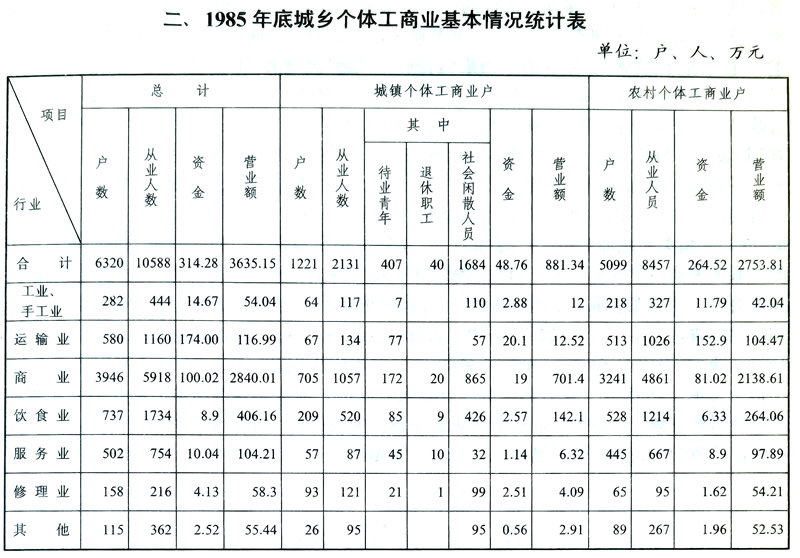

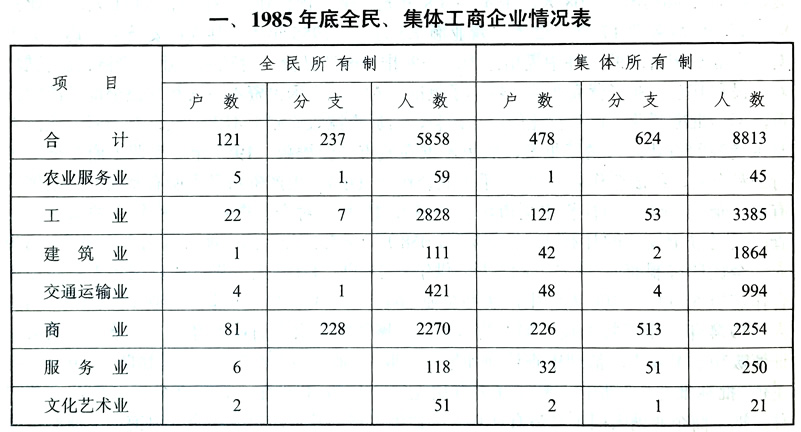

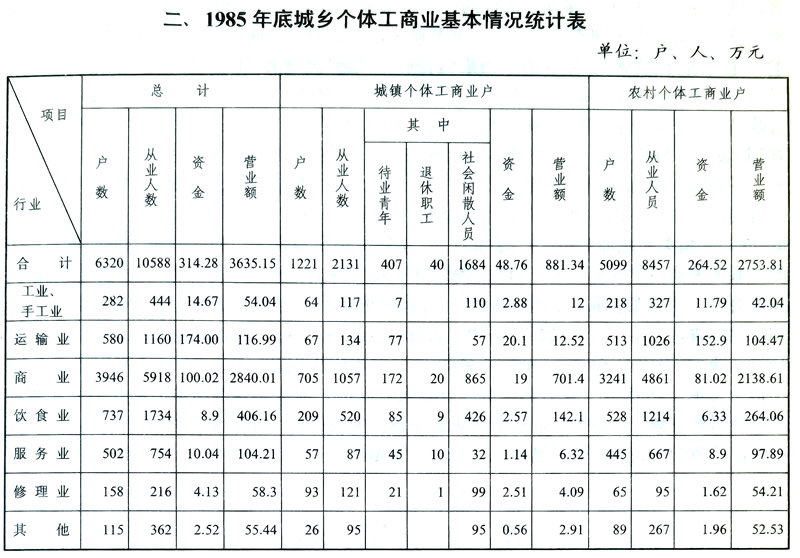

建国后,于1950年6月,工商科会同有关部门对私营工商业进行了第一次普查登记。全县计有工业1户18人,资金额2.5万元(按1955年换币后的金额单位计算,下同);手工业627户、961人,资金42.2万元;商业4390户,7335人,资本额181万元。到1953年,县人民委员会规定,对无益于社会的投机行业不准开业,工人生活不能维持的应与有关单位协商解决。还规定合作社、新华书店、保险公司、专卖公司、银行及其分支机构应领营业证,邮局、文化部门因系事业单位不领营业证。1954年,整个市场发生了变化,国营、合作商业已经取得了对市场的领导权,私营商业出现了怕被国营公司取代、怕没收财产、怕戴资产阶级帽子等混乱思想,从而抽逃资金,消极经营,影响市场活跃。为配合对私营资本主义工商业的社会主义改造,于这年下半年对私营商业、饮食业进行了建国以来第二次全县普查登记。全县计有私营商业3450户,4621人,资本额26.7万元。其中坐商43户,512人,资本额5.2万元;行商15户,15人,资本额0.1万元;摊贩2840户,2908人,资本额3.8万元。全县饮食业1021户,1171人,营业额81.1万元;服务业17户,42人,营业额7.5万元。1955年底,县人民委员会下达的关于对工商业登记管理的文件中提出:为统一安排和改造私商,对私营商业要严格限制发展,对农民和其它行业经营商业的一般不予批准;对已纳入国家资本主义和掌握全部货源的行业,不再批准开业,可在行业间进行调整;对城市摊贩原则上不再发展,对国营商业尚未掌握货源的行业,可酌情批准;农民不准在城市经营摊贩。1957年,私营工商业全部实行公私合营,组成合作店(组)、手工业合作社(组),生产资料私人所有制改变为集体所有制,形成了统一的社会主义市场。1963年10月,对全县进行了规模较大的第三次普查。通过登记发证的计有39个行业,2058户,8555人。其中地方国营工业9户,379人;全民所有制商业74户,847人;供销社18户,1019人;集体所有制手工业和商业合作店组55户,1506人;生产队办企业664户,3336人;个体工商业1238户,1468人。1974年,出于打击投机倒把的需要,开展了第四次工商业大普查,其重点是取缔无证商贩和手工业户,清理审查计划外用工,取缔“地下包工队”、“地下运输队”。由于当时正值“批林批孔”运动中,普查登记有始无终。1979年5月,为配合全党工作重点的转移,把工商企业纳入国民经济有计划、按比例发展的轨道,对三中全会以前的工商业情况开展了第五次普查登记。这次普查除工业企业因涉及工业体制改革暂缓登记外,对商业企业所属的二级机构、门市部、批发部、厂、店、组、摊点,都进行了细致的查核。全县通过登记发征的共有:(1)全民所有制:商业65户,3285人,811个分支;服务业1户,113人,69个分支;建筑业1户,180人。(2)集体所有制:商业23户,254人,7个分支;饮食业121户,354人;服务业139户,452人;交通运输业36户,453人;建筑业17户,799人。(3)个体所有制:手工业44户,58人,资金2615元;商业100户,101人,资金9847元;饮食业189户,264人,资金12357元;服务业24户,31人,资金2620元;修理业51户,60人,资金3295元;其它业154户,156人,资金7683元。1980年4月,建立以县委副书记胡久庆为首的九人工业普查领导组(下设八人组成的办公室),对全县工业进行了半年时间的普查,普查结果是:全县共有工业企业211户,单独核算的209户,非单独核算的2户。其中全民所有制企业10户,县以上集体所有制企业11户,城镇街道企业10户,农村社队企业158户,学校办工业4户,其他非工业部门办工业18户。全县工业职工总人数11761人。其中固定职工3340人,占职工总人数的29..25%。全部资金总额3998.4万元,其中固定资产2589.4万元,流动资金1409万元。工业盈利单位170个,盈利金额185.7万元;亏损企业单位38个,亏损额156.74万元。1979年至1985年,工商登记管理执行放开、搞活的方针,政策大幅度地调整与放宽,鼓励国营、集体、个体工商业在政策许可的同等条件下,各自运用科学技术和经济手段,发挥优势,开展竞争,优胜劣汰;鼓励吸引农民进入流通领域从事商品交换,热情支持农民集资办企业,允许农民自理口粮到集镇落户经营商业、修理业、服务业和饮食业;允许城乡以集体、个体或联营形式办工业。对城市国营商业的基层单位,适当放宽经营范围,设在农村的经营网点,可以本专业为主兼营它业,也可综合经营,不受行业和经营分工的限制;放手发展个体工商户,需要多少,发展多少;对为购销双方提供信息,促进成交的经纪人(中间商人)可发给营业执照。通过几年来一系列的放开措施,工商业发展成倍增长,截止1985年其发展情况如下表。

第三节 广告 商标管理

建国前县内商品广告形式有商品陈列的实物广告,有敲击器物的音响广告和城乡张贴的文字广告,也有沿街叫卖、演唱推销商品等不同形式。但其广告信息传递面积很小。建国后,广告的形式有所发展,特别是1979年后,利用广播、电视和其它先进技术作广告推销商品的更多。县内商标的出现在明万历三十三年(1605)。当时陕西人来蔡创办的仁德昌眼药店,因店址设在县城北街路东原竹竿场内,药店就在门前石坊商品包装上均明显地印刷有竹竿标记。明末清初,福源久生意兴隆。该厂遵古方用中药材配以红曲、冰糖精制的曲酒,色泽红润晶莹,因以“状元红”命名。其它如杨集刘占元的毛笔、城关冯家的刀、柴冀家的镰、蔡沟李家的锄板等,均以特殊记号打在商品上。当时由于对广告、商标不加管理,名牌商品的生产者为防止假冒商标侵权行为,只有在商品包装上印刷“如有假冒、男盗女娼”等文字。

建国后较长的时间里,由于商品流通实行“包购包销”,生产企业只重视“任务”,不重视市场,企业相互间又不存在竞争,因而对广告、商标的概念认识淡薄,申报广告商标者甚少。1979年前,只有仁德堂生产的紫金锭等五种眼药,于1952年报请中央工商行政管理局注册,仍定名为“竹竿牌”。1979年,经济体制改革后,企业活力增强,广告、商标的竞争作用越来越突出。为加强管理工作,县工商局根据上级指示,设立了商标广告股,专司商标注册和广告的制作与发布工作,严格制止虚假广告和侵权商标的行为,一经发现,便给予严厉打击,保证了商标的正常申报和广告的正当发布。1980年,经县工商局调查核实,在产品质量符合规定标准的基础上,转报国家工商总局批准注册的商标有上蔡酒厂生产的“松鹤牌”状元红酒,杨集综合厂生产的“金鹿牌”木漆刷,城关镇南关生产的“海鸥牌”手刨,和店综合厂生产的“飞行牌”粉笔,上蔡鞋厂生产的“荷花牌”注塑布鞋,城关酱品厂生产的“梅花牌”辣椒酱和辣椒油。1981年,批准注册的有县服装厂生产的“雪友牌”服装、石桥化工厂生产的“鸣鸡牌”橡胶水、杨屯乡魏楼综合厂生产的“美味牌”芝麻酱。1982年,批准注册的有县高中学校五七化工厂生产的“翠岗牌”墨汁。1983年,批准注册的有县酒厂生产的“望河楼牌”大曲酒。1984年,批准注册的有杨集锅厂生产的“豫上牌”铁锅,南关新建油膏厂生产的“恒星牌”塑料油膏。1985年,转报国家工商局批准注册的有城关大刘庆丰饮料厂生产的“古蔡牌”小香槟和啤酒、县蔬菜公司生产的“古蔡牌”酱油和五香醋、崇礼集南加工厂生产的“桃花沟牌”油条精、城郊乡王会庄长寿食品站生产的“双印牌”康寿乐罐头。在商标注册和广告管理的同时,1984年还将58个工商企业(国营15个,集体31个,个体12个)的名称汇入《河南省工商企业名录》发行国内外,开展了信息交流。1985年,先后两次开展查处假冒商标、虚假广告的活动,对和店乡大程村等制造冒牌卷烟予以没收,对齐海乡班长友刊登虚假广告,骗取大量钱财的行为,注销其已批准注册的“长友牌”饮料酒商标,罚款12000元。

第四节 合同签证

民国时期,在《商事公断条例》等法规中附有涉及经济合同的条款,而无专管合同的机构,合同双方请“中人”作证,共同签字即为有效。建国后,县对经济合同的管理归属各主管部门,遇有地区间、行业间的纠纷由法院处理。1979年8月,实行合同分工管理:即工业、农业、物资、交通运输、商业(包括外贸、粮食、供销合作社)等部门本系统内的经济合同,由各业务主管部门自行管理;不同工业部门之间,工业与物资、建筑、农业部门,工、农、商、物资、建筑与交通运输以及机关、团体、部队、事业单位与工业、交通运输部门之间的经济合同,由县经济委员会管理;不同商业部门之间,工业、农业部门以及机关、团体、部队、事业单位与商业部门之间的经济合同,由工商行政管理部门管理。出现合同纠纷,由有关合同管理的机关调解、仲裁。对仲裁不服,可向上一级管理合同的机关申请复议。对复议仍然不服,再向人民法院提出诉讼。1982年国家公布《经济合同法》,确定工商行政管理部门是经济合同的统一管理部门。8月26日,县人民政府发出《关于认真执行合同法,积极推行合同制》的通知,指出各级领导要亲自组织好对经济合同法的学习和宣传,通过组织签订工商、农商合同,把物资供应和农副产品收购等纳入具有法律效力的计划上来;所有签订合同的单位,均要持有工商局统一印制的《法人委托书》,并主动到工商行政管理部门签证。1984年以后,在合同往来大量增加、合同纠纷逐渐增多的情况下,县工商局于7月18日成立经济合同仲裁委员会,下设经济合同仲裁庭。1985年,全县共签证合同906份,合同金额2236万元,外地转来合同副本115份,受理合同纠纷案件18起,解决争议金额626万元。