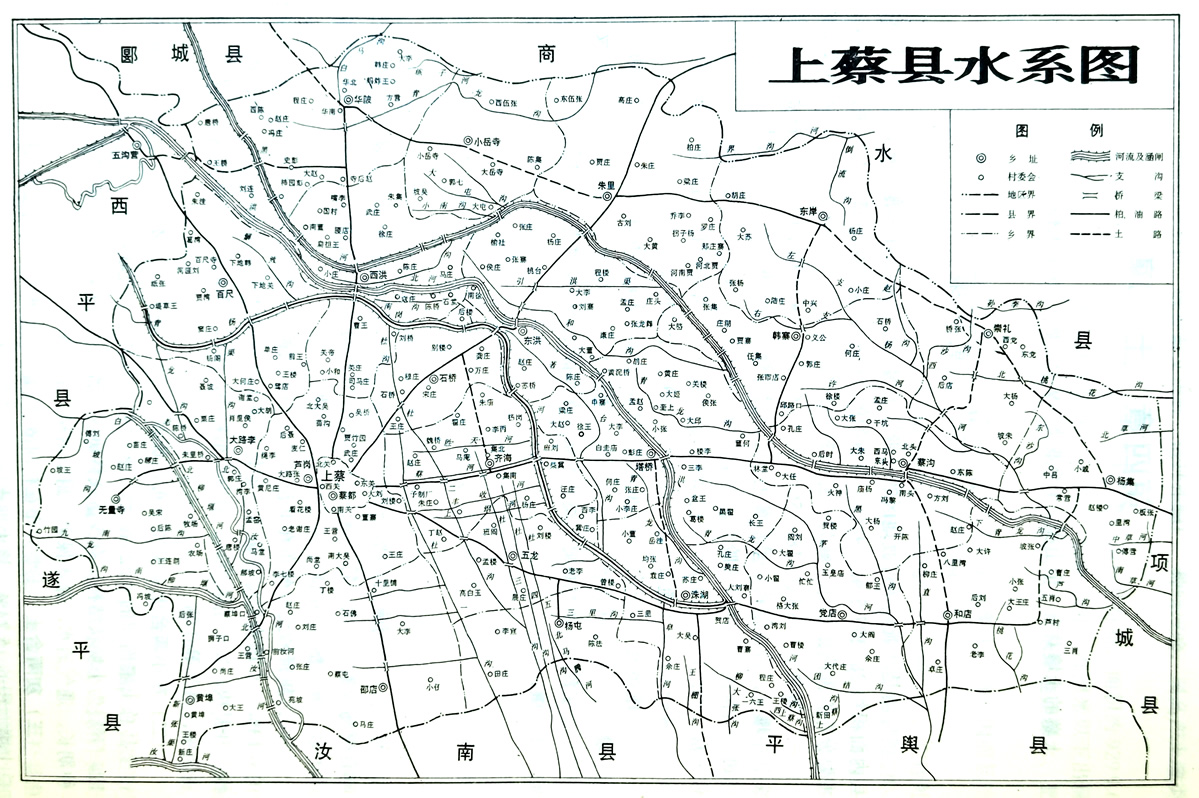

第三章 水 系

上蔡县属淮河流域,境内分洪、汝河和沙、颍河两大水系。流域面积400平方公里以上的有属洪汝系的小洪河、北汝河及属沙颍系的黑河3条;流域面积100平方公里至400平方公里的有属洪汝系的杨岗河、茅河、杜一沟、老北汝河、北柳堰河、南柳堰河及属沙颍系的杨河共7条;流域面积100平方公里以下的多为干支沟,共34条。

第一节 主要河流

(一)小洪河 发源于舞阳县笔尖山麓,经西平县境注入上蔡,流经百尺、华陂、西洪、东洪、塔桥、洙湖、党店7个乡后注入平舆县,境内长度52.76公里,平均口宽40米左右,区间流域面积465.5平方公里,占全县总面积的31%。主要支流有:(1)杨岗河:发源于西平县盆尧乡,流经上蔡8个乡,从贺道桥注入小洪河。境内长42.4公里,流域面积382平方公里。(2)茅河:发源于塔桥村西北隅,流经4个乡,从和店、党店两乡交界处注入平舆县。境内长15.3公里,流域面积126平方公里。

(二)北汝河 从黄埠乡的高湾村起,东南经苑坡入汝南县,境内长8公里,流域面积为156.5平方公里,占全县总面积的10%。支流有南、北柳堰河及老北汝河3条,流域面积95.7平方公里。

(三)黑河 发源于漯河市东南隅,从华陂乡注入上蔡,流经华陂、西洪、东洪、朱里、韩寨、塔桥、蔡沟、和店、杨集9个乡,由杨集乡的项湾注入项城县,境内长度64.6公里,流域面积446平方公里,占全县总面积的29.6%。其主要支流杨河,流经韩寨、东岸、崇礼、杨集等4个乡,由杨集乡的狼坡庄东汇入黑河。

第二节 地表水资源

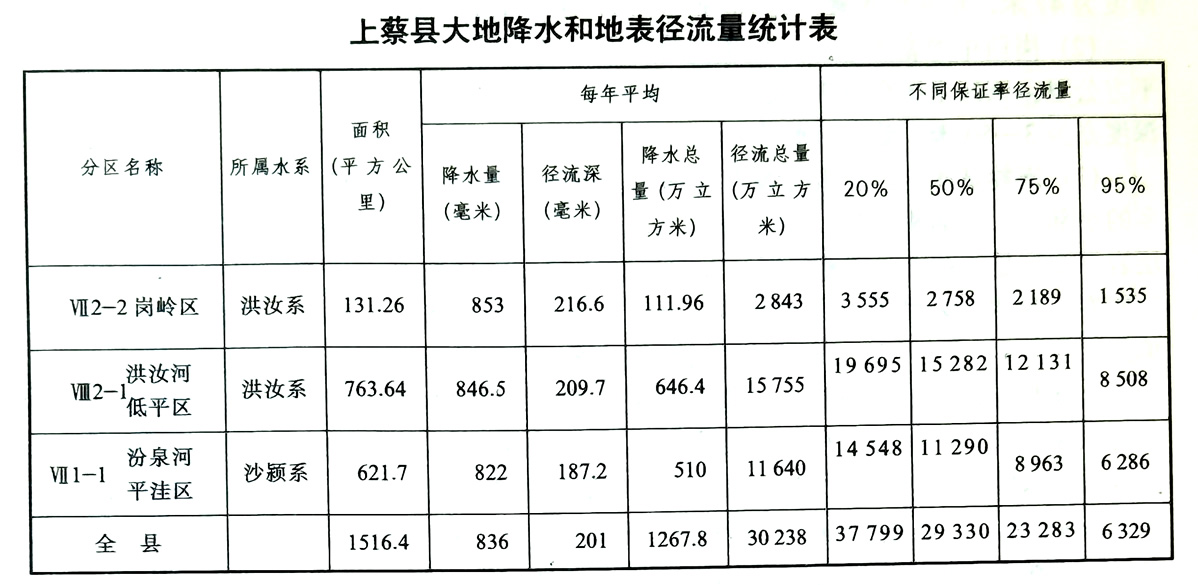

(一)大气降水和地表径流。

根据《河南省等值线图集》分区计算,上蔡县的大气降水和地表径流量可分为VII2-2岗岭区、VII2-1洪汝河低平区及VII1-1汾泉河平洼区3个分区。统计结果如下表:

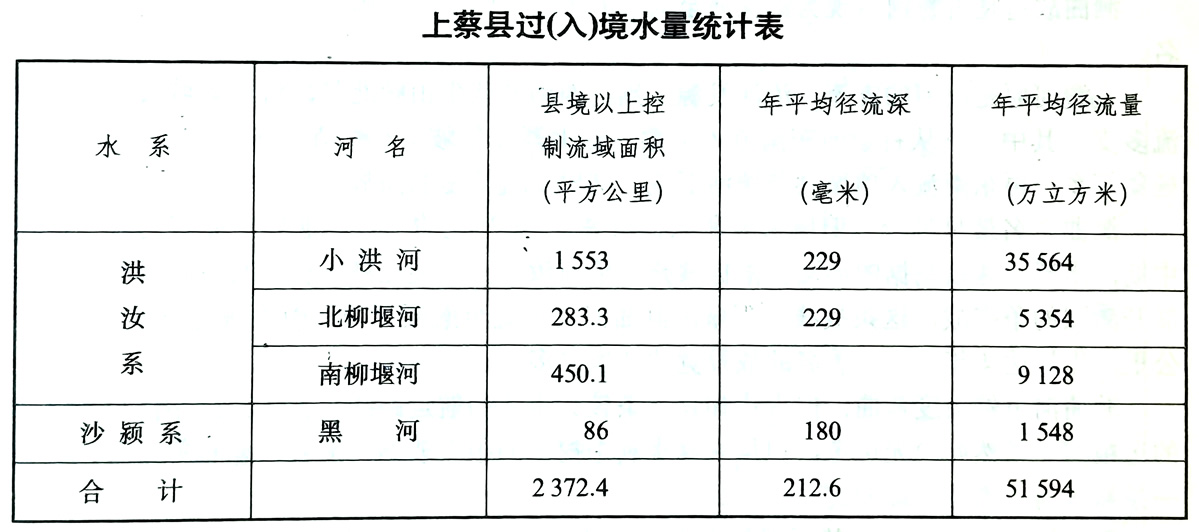

(二)过(入)境水

上蔡县过(入)境水资料来自小洪河、北柳堰河、南柳堰河及黑河,年平均过(入)境水总量为51594万立方米,大都集中在汛期。因匆匆下泄出境,所以未能利用。

第三节 地下水资源

上蔡县地下水资源分为三个水文地质分区:

(1) 岗东平原富水区:主要分布在齐海、五龙、杨屯、石桥、西洪、东洪、塔桥、洙湖、党店、和店、杨集、蔡沟、崇礼、东岸、韩寨、朱里、小岳寺、华陂、百尺等共19个乡,总面积539.98平方公里。该区东部为全新统(Q4al)河流冲积层,其余为上更新统(Q3al+1)冲积湖,含水层主要岩性为粉细砂和砾石亚沙土,埋藏较浅,约3-50米,厚度为47米,单井出水量可达70吨/小时,水量丰富,是县内主要宜井区。

(2)岗西中等富水区:该区主要分布在无量寺,黄埠、大路李3乡,总面积157.46平方公里。该区全属全新统(Q4al)河流冲积层,含水层主要岩性为粉沙、亚沙土,埋藏深度亦为3-50米,单井出水量30-50吨/小时,也属县内宜井区。

(3)岗岭贫水区:主要分配布在邵店、城郊、城关3乡(镇)及大路李、百尺、西洪3乡的小部分,总面积为131.26平方公里。该区属中更新统(Q4al+pl)冲击洪积层,含水层岩性主要是亚粘土,埋藏较深,大约为10-50米,厚度40米,单井出水量在3吨/小时左右。深水层岩性主要是中粗砂小砾石,埋藏深度为50-160米,厚度为30-50米,单井出水量40吨/小时。该区浅水层水源贫乏,深水层水源较富,是县内深井宜井区。

上蔡县有比较丰富的肥水资源,这些肥水多集中在古老的村庄和集镇的地下。1975年对城关、蔡沟、朱里、东岸、崇礼、百尺等乡85个大队的1850眼水井进行测量,测得含有肥水的有499眼,占37%。其中一级肥水井369眼,含氮量为15-50ppm;二级肥水井98眼,含氮量为100-200ppm;三级肥水井3眼,含氮量在200ppm以上,最高含氮量达到400ppm以上,这些肥水的开发、利用,对农业增产起到了显著作用。

附:洄曲故道简介

洄曲故道现名枯河(河水干枯之意)。此河北起郾城的召陵,南至项城的新桥。

洄曲故道是古激河(现为由漯河至周口的沙河)的一段,由于河道极度迂回,因而得名。

古溵河原是汝河的支流。汝河发源于嵩县西南的伏牛山脉北麓,流至郾城县境后,分流多支,其中一支从召陵向东南流入上蔡。在上蔡经华陂、小岳寺、朱里、东岸、崇礼、杨集等乡,再东南流入项城县与颍河汇流。这段支流就是洄曲故道。

洄曲之名最早见于《旧唐书》和《新唐书》,司马光的《资冶通鉴》亦有记载。唐代中期,出现了藩镇割据的局面。割据蔡州(治所汝南)的吴元济,曾和官军在洄曲河沿岸展开激烈的争夺战,这条战线从郾城沿洄曲河向东直至南顿(今河南项城县辖),长约55公里,作战达4年之久,著名的战役竟达8次之多。

洄曲河虽然极度弯曲,但古代却是一条较为重要的航运路线。据传说:枯河是周赧王的运粮河。虽然此说无可考,但从兴修水利中挖出的很多船篙、船锚、船板等物看,它是一条航运河,确是无疑的。

洄曲河干枯于元代。其原因是由于汝河到了盛夏雨季,河水暴涨,致使上蔡、汝南、新蔡、平舆的大部分地区尽成泽国,造成了严重灾害。为解此患,元至正年间(1341—1368),曾在郾城筑坝把河截断。这样汝河上游之水只能沿古溵河向东入颍,致使郾城至上蔡的洄曲河干枯,此后便有“枯河”之称。