第三章 信 贷

清末、民国初年,当铺、钱庄以实物作抵押放款。当铺放款利率月息为所当物品估价的1-2%,钱庄放款利率月息为12%。

上蔡县银行于1941年5月成立后,放款对象多为官绅和富商,放款利率为月息1角1分4厘。民国37年(1948),发放贷款5900万元。

建国后,中国人民银行在工业、农业、商业、基建等方面发放大量贷款,有力地支持了县内的经济建设。

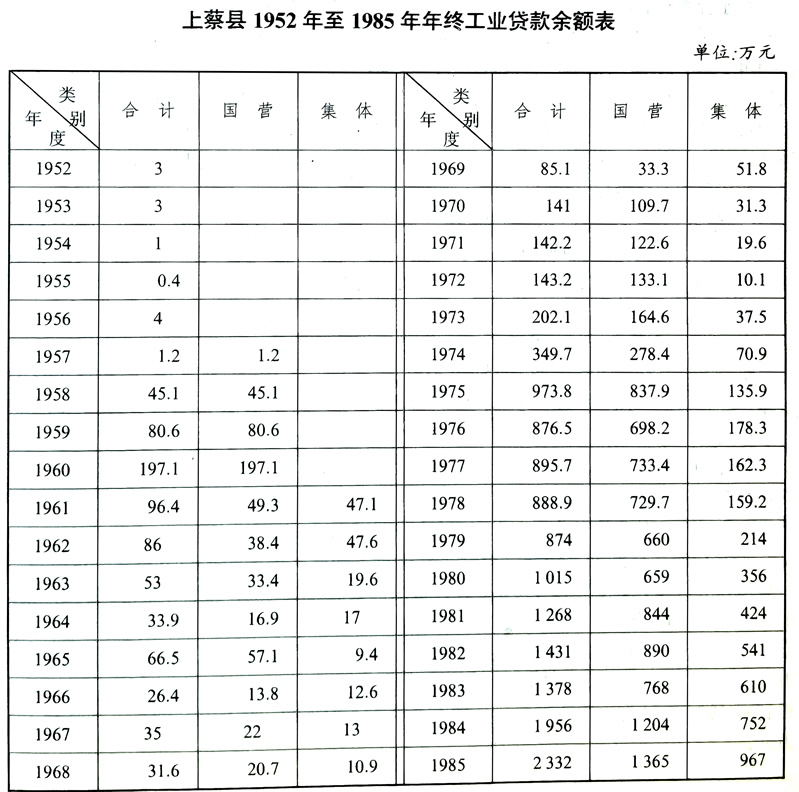

第一节 工业信贷

一、个体手工业贷款

1952年至1956年,银行根据“自力更生为主,国家支援为辅”的方针,对材料有来源,产品有销路的个体手工业发放贷款,总额共2.4万元。1955年,国家对个体手工业进行社会主义改造,号召组织起来,走合作化道路。1956年,中国人民银行规定,对未联合起来的个体手工业停止贷款。1984年末,按国务院规定,开始发放个体工商贷款。这年对198户个体户发放贷款12万元。1985年末,贷款余额为8.4万元。

二、国营、集体工业贷款

上蔡县发放国营工业、集体工业贷款分别始于1953年和1956年。1953年,银行向第一个国营工厂一民生榨油厂发放贷款。1956年,银行贷款主要支持工厂生产农业急需的铁木农具。这年,工业贷款余额为4万元。

1958年,受“大跃进”的影响,放松了资金使用监督。贷款余额迅速增加到45.1万元,比上年的1.2万元增长43.9万元,1960年,猛增至197.1万元。原因有二:一是在无厂房、无设备、无原料、无技术的情况下,土法上马,大炼钢铁,造成大量资金浪费;二是集体工业骤增。

1962年,银行根据“有宽有严、紧中有活、区别对待”的原则,严格控制贷款,余额逐年下降。1963年,上蔡县有12个企业关、停,银行清理了其拖欠。到1964年,工业贷款余额为33.9万元,比1962年的86万元减少52.1万元。

“文化大革命”期间,银行许多规章制度被破坏,信贷资金增长过快,使用效益差。直到1978年,贷款余额为888.9万元,过期不能收回的占41%。

1979年后,银行逐步恢复和健全了各项资金管理制度,加强了监督。根据“区别对待,择优扶持”的原则,银行主要发放中短期设备贷款,帮助企业改造设备,提高产品质量,降低生产成本,有力地促进了工业的发展。对一些亏损企业,停止发放贷款,并限期收回原来贷款,促其关、停、并、转。1984年,流动资金周转为305天,资金利用率显著提高。1985年,贷款余额为2332万元,比1978年增加1458万元。

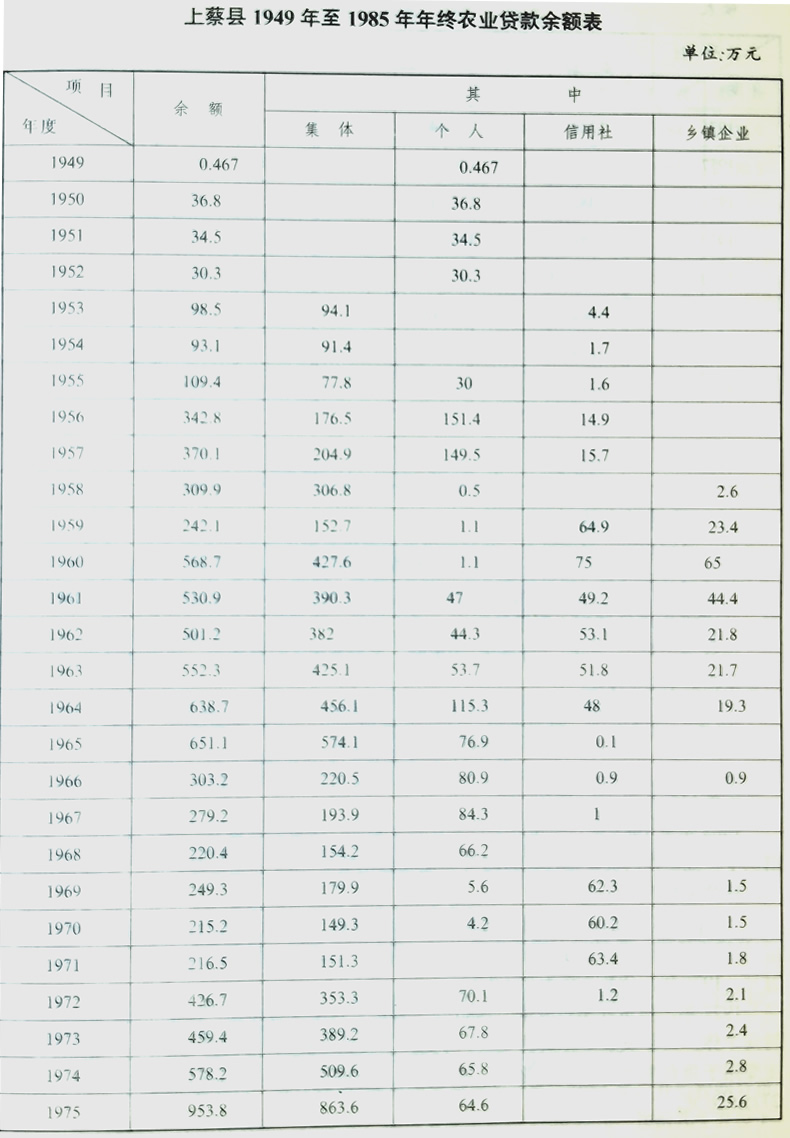

第二节 农业信贷

一、银行发放

建国初期,国民经济处于恢复阶段,银行发放大批农业贷款与实物,帮助农民恢复和发展农业生产。1949-1952年,共发放各种农业贷款102万元,粮食4505吨,耕牛3640头,农药274吨,肥料2877吨,水车678部,小农具13191件,打井78眼。1953年春,上蔡遭受霜打麦灾害,银行放款103.6万元,帮助群众生产救灾。

合作化时期,农村金融工作的重点是扶持农民走互助合作道路。1955年至1956年,共发放贫农合作基金贷款89.9万元,解决了112517户贫农入股资金困难。1953年至1956年,共发放国营和集体农业贷款441.8万元,占放款总额的66%;个体贷款180万元,占放款总额的27%。

农业合作化后,发放农业贷款的主要对象以社队集体为主,贷款项目增加到5种:生产费用贷款、生产设备贷款、信用社贷款、贫农合作基金贷款、个体农民贷款。1958-1960年,受“五风”的影响,加之行政干预较多,投入资金虽多,但经济效益不佳,造成农贷资金大量死滞。1961年后,支农资金统筹安排,贷款余额有所下降。1961年较1960年少投放246.7万元,多回收124.9万元。1962年,增设长期无息贷款,帮助农民克服经济困难,恢复生产。至1965年,共贷发73.7万元。1965年,农贷开始转向支持农田基本建设和实现农业机械化。

“文化大革命”期间,放款无视经济效益,浪费了大量农贷资金。1967-1975年,共发放农贷2343.7万元,收回仅141.9万元。1975年,上蔡县遭受毁灭性洪水灾害,银行发放贷款504.3万元,支持农民恢复生产,重建家园。其中:生产费用贷款285万元,生产设备贷款196.7万元,社队企业贷款22.4万元。

1978年,中共十一届三中全会后,全党工作的重点转移到以社会主义经济建设为中心的轨道上来。金融工作依据“支持商品生产,活跃农村经济”的指导方针,重点转向支持个体农民和社队集体发展商品生产,把扶贫致富作为调整农贷结构的一项重要措施,主要有三个方面:一是扶持乡镇企业发展。1978年,乡镇企业贷款余额仅48.3万元,1979年,增加到128.2万元,至1985年,达到800.6万元。7年贷款余额增长近20倍;二是支持粮食生产。1980年至1984年,上蔡农业连年丰收,银行发放大批贷款,以解决收购资金之困难;三是支持专业户、重点户和经济联合体发展商品生产。

上蔡历史上自然灾害频繁,群众生活困难,因此,国家多次豁免贷款。1953年春,上蔡遭霜灾:银行豁免贷款990890元,占到期款额的26.5%,粮食330吨,占到期总额的54.2%。1962年,农民在遭受三年经济困难之后,国家为使群众休养生息,恢复生产元气,银行对1961年底以前的贷款进行了清理,共豁免农业贷款44.2万元(集体34.66万元,个人9.54万元)。1976年,又对73个特重灾大队的集体贷款给予豁免。1981年,银行对1978年以前的集体贷款、乡镇企业贷款全部清理,免息分摊到户,共免息197.8万元。

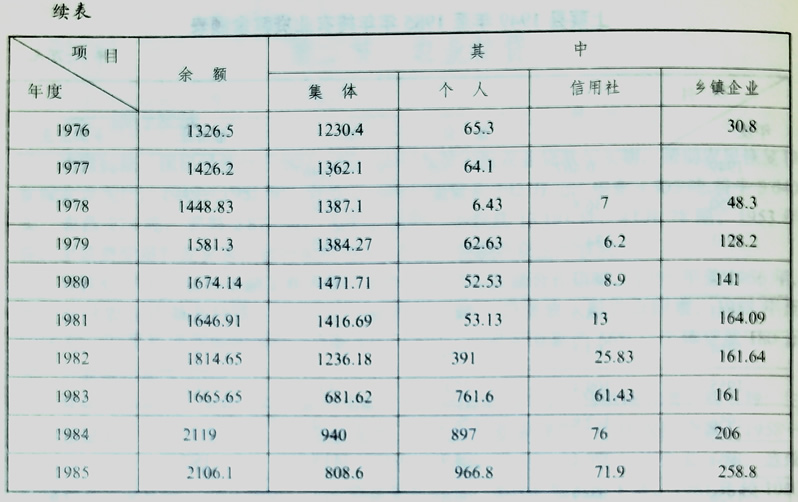

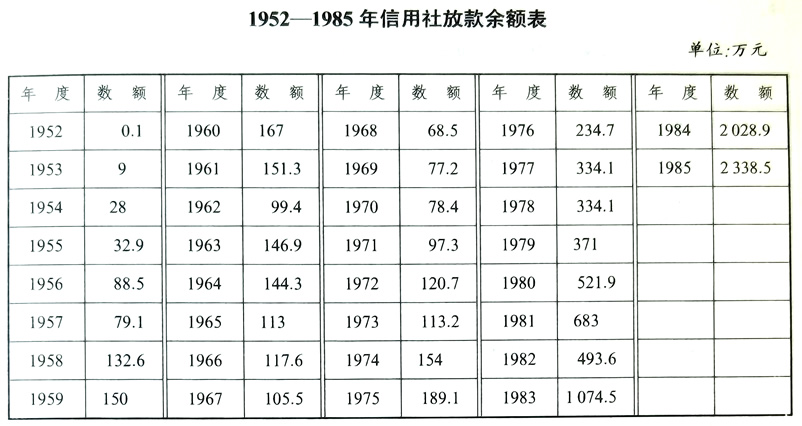

二、信用社发放

1952年至1957年,信用社贷款主要是帮助农民恢复和发展生产,解决农民生产生活困难。遵循“额小,面宽、时间短”的原则,以加速资金周转。1952年末,贷款余额为0.1万元,1957年增加到79.1万元。

1958年,受“共产风”、“浮夸风”的影响,金融系统实行高指标,造成虚贷虚收,年末贷款余额达132.6万元。

1959年至1961年,农业遭受自然灾害,存款减少,贷款亦随之减少,3年共发放贷款28.94万元,部分信用社依靠向银行贷款应付支取。

1962年至1963年,整顿信用社,清理1961年前的农业贷款,业务趋向活跃,1962年,发放3.5万元,收回8.69万元。

1964年至1965年,信用社实行干部包干制度,贷款效益提高,资金周转加快,及时解决了农业生产的资金困难。1965年,全年收回贷款3.13万元,发放贷款2.94万元,年末,放款余额113万元。

“文化大革命”期间,信用社的规章制度遭破坏,社员代表大会、理、监事会被取消,信用社的作用得不到充分发挥,贷款效益不佳。其间共发放贷款77.16万元,收回65.74万元。1976年,贷款余额为234.7万元。

1977年,信用社实行改革。1980年,农村实行生产责任制,信用社贷款投向由集体转向个体。当年发放个体贷款428.1万元,占放款总额的54.7%。1984年,信用社放款主要用于粮食生产,支持专业户、重点户和经济联合体进行商品经营。这年,发放贷款2775.9万元。

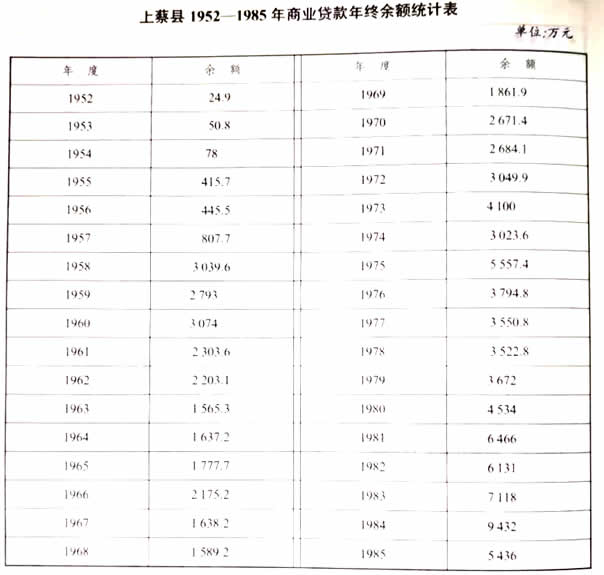

第三节 商业贷款

建国初期,商业贷款主要用于支持国营商业扩大贸易,占领市场,稳定物价,打击投机倒把。对私营商业根据“利用、限制、改造”方针,实行区别对待:对经营有利于国计民生的百货、土杂等私营商业适当发放一部分贷款;对经营粮食、迷信品等行业则不予贷款。1953年,放款余额为50.8万元,其中:商业34.3万元,供销16.2万元,粮食0.3万元。

社会主义改造时期,对私营商业,银行通过贷款促其公私合营或集体合作。对公私合营商业、合作店、小商贩的贷款,均由国营公司拟定贷款计划,由银行统一管理。到1957年,集体商业和公私合营商业年末贷款余额为32万元。

1955年,开始实行粮食“定产、定购、定销”的“三定”政策,粮食贷款大量增加。1955年末,粮食贷款由1954年的4万元增到301.3万元,至1958年猛增到917.3万元。

1958年,受大跃进的影响,商业单位大购、大销、大存、并实行预购和赊销,造成商品大量积压,占用大量资金,商业贷款余额猛增,年末贷款余额为3039.6万元,比1957年增加2231.9万元,放款超过物资保征156.3万元。

1962年后,国民经济调整,控制货币投放,保征信贷平衡。1964年,商业贷款余额为1637.2万元,比1958年减少1402.1万元。

文化大革命期间,商业放款过猛,商品库存增加,流动资金周转缓慢。止1976年,商品超储达321万元,逾期不能归还的贷款占总额的25%。

1977年,1978年,银行清理不合理占用的资金,贷款余额有所下降。

1980年,根据“区别对待,择优扶持”的原则发放商业贷款。1984年,开始控制货币投放,并适当发放个体工商贷款。1985年,商业贷款余额达5436万元,比前几年有所下降。

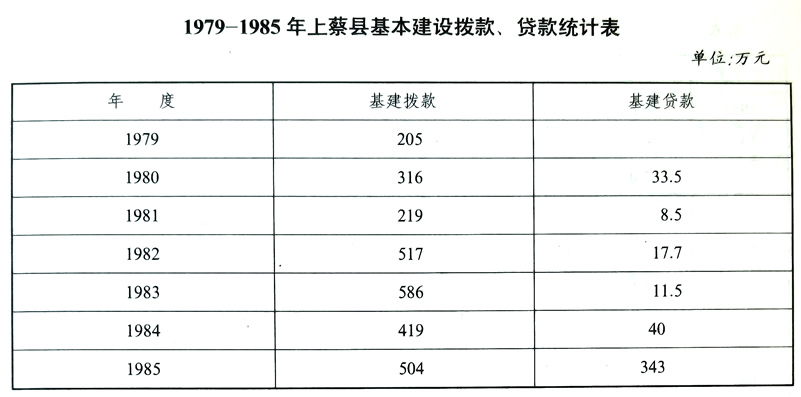

第四节 基建信贷与拨款

1954年,中国人民银行上蔡县支行开始办理基本建设拨款及贷款业务。1958年,增加基本建设资金支出预算业务。1979年,国家改变基本建设管理体制,基本建设资金有财政拨款和银行贷款两条渠道。至1985年,共发放基建贷款454.2万元。

上蔡县用于基本建设的资金多为地方投放,国家预算内项目少,自筹资金项目多。1977年至1985年,基建投资总额2765.6万元。其中:工业677.6万元,商业348.5万元,文化教育事业746.8万元,住宅建设318万元,服务行业141万元,卫生事业199.1万元,其它334.6万元。