第一章 公 安

第一节 机构沿革

清光绪二十七年(1901),清政府推行新政,县始设巡警局,后改巡警局为巡警署。

民国2年(1913)至25年(1936),名称屡换。民国30年(1941),上蔡警察局编制为104人,设有局长、局员、督察员、巡官、书记、特务警长、户籍警长等15种职务。

民国33年(1944)春,县城沦陷后的日伪时期,仍为警察局。

1949年3月,上蔡全境解放,上蔡县公安局正式成立。内设秘书股、侦察股、预审股。下属有看守所、保卫队、城关镇派出所。1950年,增设治安股,全县9区均设公安助理1名。1951年,增设经保股、劳改股,保卫队改为公安队,区公安助理改为公安特派员。1958年,公安、检察、法院合并为政法公安部,内设机构改股为科。1960年恢复公安局。1964年,增设黄埠、蔡沟两个派出所,并在全县建立治安保卫委员会498个。

“文化大革命”期间,在“砸烂公检法”的错误口号下,公安机关瘫痪。1968年,建立公安机关军事管制小组,对公安实行军管。1973年撤销军管,恢复公安局。1985年底,除内设机构外,全县共建派出所27个(其中城关镇3个,24个乡各1个)。

1951年,改保卫队为公安队,设中国人民公安部队上蔡县公安队。后多次易名。1975年12月,称人民武装警察上蔡武装警察中队,归地区武装警察支队和县公安局双重领导。

第二节 社会治安

剿匪 民国时期,县内匪患猖獗。他们四处打家劫舍,掠夺民财,人民深受其害。解放前夕,土匪与国民党反动势力勾结,在上蔡与项城、汝南、遂平、西平、商水等县边界处,猖狂地进行破坏活动,妄图颠覆新生的人民政权。1948年冬,上蔡县委、县民主政府根据中共中央“剿匪反霸,发动群众”的方针,建立县、区统一剿匪指挥委员会,边沿地区建立两区或数区联防指挥部。县公安局配合各区中队对土匪进行了坚决地清剿。至1950年春,先后歼灭了城东的康本初、邝子厚、城北的于老九和城西的刘二性等9股武装土匪1088人,缴获各种枪支1600支,子弹56800多发。对被捉拿的罪大恶极的匪首给予了处决。从而稳定了社会治安,解除了群众“日怕保甲长,夜怕土匪抢”的惶恐心态。

镇压反革命 建国初期,为消灭国民党反动残余势力,县委根据上级指示,于1950年12月至1953年,进行了大规模的镇压反革命运动。县公安局在侦破大案、要案中做了突出贡献,给国民党反动残余势力以致命打击(详见《政党镇压反革命》)。

1955年下半年,在农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造过程中,残余和新生的反革命分子乘机破坏,活动猖獗。他们蛊惑人心,煽动哄抢入社耕牛农具,毁坏工厂机器,偷抽企业资金,并暗中发展反革命组织。遵照中共中央关于“有计划地,有分析地、实事求是地再给反革命残余势力几个打击”的指示,全县集中力量,通过发动广大群众揭发,惩办了一批反革命分子,并先后有197人向各级人民政府投案自首,交待罪行。经过打击,交出长短枪12支,手榴弹15枚,子弹1150发,各种证件48件。

1960~1962年的三年经济困难时期,国际上掀起一股反华逆流,台湾国民党当局伙同美国侵略者在台湾海峡制造紧张局势,叫嚣反攻大陆。国内一些残余的和新生的反革命分子又乘机兴风作浪,攻击社会主义制度,妄图东山再起。县公安局依靠治保组织,发动群众和深入调查,先后破获了3个预谋暴乱的反革命组织,对首恶分子进行了惩办,维护了社会治安。

反动党、团组织登记 1951年2月,县成立“上蔡县反动党、政、军、团、特骨干人员自首坦白办公室”,下设登记处。县公安局举办3期共5个月的反动党、团骨干及国民党军、政、警、宪、特人员自新训练班,开始进行坦白登记。到1952年5月,共登记反动党团骨干896人,国民党军官954人,国民党行政人员504人,反革命分子129人,宗教神职人员113人,青帮199,政治嫌疑分子71人,道首1079人,特务2020人,共计5965人。4月,在“坦白从宽、抗拒从严”的政策感召下,不少人还主动交出隐藏的枪支弹药及其它军用物品、证件等,并揭露了一些继续坚持反动立场、怙恶不悛的反革命分子。

取缔反动会道门 建国前,全县有一贯道、东震道、中原道、九宫道、西华堂、同善堂、中和堂、三华堂等47种会道门,其中反动会道门有42种之多。他们有的暗中制定反革命纲领和行动计划,阴谋暴乱;有的与不法地主及反革命分子互相勾结,破坏生产;有的利用求神拜佛活动,造谣惑众,敲诈民财,奸污妇女。群众对此深恶痛绝。1951年12月,县政府根据上级指示精神,明令取缔反动会道门,并重点打击披着会道门外衣,暗中搞反革命活动的反动会首、道首。1952年春,县公安局对全县会道门骨干分子举办集训班,大力贯彻“坦白从宽、抗拒从严”的政策,争取改造多数,惩办少数。至5月底,明令宣布取缔一贯道、东震道、九宫道、西华堂等42种反动会道门,依法逮捕了一批反动会道门头子,处决了图谋暴动的点传师曹天禄;对中、小道首作了登记,共达1079人。通过半年的清查登记,一大批道徒自动退道,反动会道门土崩瓦解,对稳定民心巩固社会治安,顺利贯彻党的各项政策起到很大作用。

对“四类”分子的监督改造 1953年,按照中央人民政府的统一布署,对地主、富农、反革命分子和坏分子(简称“四类”分子),采取“十红夹一黑”(即十个社员监督一个“四类”分子)的方法实行监督改造,并制定劳动计划和守法公约。1956年后,对“四类”分子采取月评比、季考核的群众评审制度。1958年底,全县11753名“四类”分子,经群众评审的结果是:表现好的2664名,占“四类”分子总数的22.67%,批准为人民公社正式社员;表现一般的7555名,占“四类”分子总数的64.3%,批准为人民公社候补社员;表现差的1528名,占“四类”分子总数的13%,继续进行监督改造;表现极坏的6名,占“四类”分子总数的0.05%,被依法逮捕。1959年,开始对表现好的“四类”分子摘帽,使这部分人成为自食其力的守法公民。“文化大革命”中,由于“左”的错误,对已摘帽的“四类”分子又重新戴上帽子。1979年春,遵照中共中央《关于地主、富农分子摘帽问题和地主、富农子女成份问题的决定》精神,县公安部门经过试点,然后全面贯彻这一政策。至1985年3月,全县所有“四类”分子全都摘帽。

打击刑事犯罪 建国后,经过“镇反”运动后,反革命堡垒已被摧毁,但反革命残余分子仍不死心。他们采取与其他社会渣滓相勾结的手法,进行纵火、投毒、凶杀、盗窃、诈骗等刑事犯罪活动。根据这种情况,县公安局根据“专门机关和群众路线相结合”方针,于1954年4月,在全县集中搜捕了一批刑事犯罪分子。从而,震慑了罪犯,安定了社会秩序。嗣后,多次组织破案战役,适时搜捕流窜犯。1964年至1965年,又组织两次破案活动,破获各种刑事案件172起,社会秩序趋于稳定,刑事犯罪案件减少。“文化大革命”期间,法制被破坏,公安机关瘫痪,刑事犯罪案件上升。1976至1982年,县虽几次采取措施整顿社会治安,打击刑事犯罪,但由于打击不力,一时沉渣泛起,社会治安状况仍十分严峻。1983年8月,根据第六届全国人大常委会《关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》,全县采取了大规模的集中统一搜捕刑事犯罪分子的行动,一举逮捕了404名人犯,摧毁了一批流氓、抢劫团伙。1984至1985年,又连续几次给予刑事犯罪分子以沉重打击,社会治安明显好转。

第三节 治安管理

基层治保组织 建国后,公安机关贯彻“专业工作与群众工作相结合”的方针,依靠广大群众维护社会治安。1951年,县成立治安委员会和各区治安联防委员会,城乡和工厂普遍建立治保组织。1958年人民公社化后,各生产大队成立治保委员会,生产队成立治保小组,较大工厂和企事业单位成立治保委员会(或小组),并配有专职公安干部。到1985年,全县所有行政村和村民小组均建有治安保卫委员会和治保小组。

户籍管理 清康熙年间,为征收人丁赋税,上蔡县实行图户口管理制度,图设保正,进行户口人丁调查并制定人丁册。

民国年间,改图(里)户口管理制度为乡镇户口管理制度,后为保甲户口管理制度。乡镇设户籍干事,具体承办户口迁移证等。

建国后,于1950年6月,按照中南局公安部户籍手册规定,城关镇街道配备户籍组长,建立户口备查簿。1951年,依据公安部《城市户口管理暂行条例》规定,县人民政府公布《城市户口管理暂行办法》,对城关居民户口进行清理核查登记,并颁发户口簿。农村结合查田定户,对户口进行普查登记,内容为户主、成员姓名、性别、年龄、成份、籍贯、职业等项。对人口出生、死亡、迁出、迁入等,由区、乡指定专人代管。1955年后,户口移交公安机关管理。1964年7月,第二次全国人口普查后,县公安局为进一步加强户口管理,于12月对全县农村户口管理员进行培训。1980年,各公社设立公安派出所后,建立一户一簿的管理制度。同时,根据《中华人民共和国户口登记条例》规定,对港、澳、台同胞,外籍华人和外国入华人员建立入境申报和出境注销制度。1985年后,实行常住、暂住、出生、死亡、迁入、迁出、变更、更正等八项登记,使户口管理逐步纳入正规。

禁毒 解放前,县内吸毒者仅入册的就有2000多人,末入册者更多,吸毒现象甚为严重。1949年春,县民主政府下令关闭鸦片烟馆,对吸毒者进行戒训。随后,县公安局缉获贩毒贩子12人,鸦片馆主21名,缴获鸦片烟415克,烟具15套,罚款300万元(旧人民币)。对登记吸毒的210人由县卫生科和司法科联合举办戒烟训练班进行戒训。1952年7月21日,县成立禁烟禁毒委员会,副县长朱剑平兼主任,在全县范围内开展禁烟禁毒运动。先后查获吸毒贩毒案件50余起,依法逮捕吸毒贩毒和种植罂粟的严重不法分子100余名,铲除罂粟1万多棵。至此,毒品基本绝迹。

禁赌 建国前,县城和集镇都设有赌馆、赌场,农村的赌风亦很盛行,尤其在古庙会上,赌风更甚,是上蔡县的一大陋习。建国初期,县人民政府每年都要发布禁赌布告,开展禁赌教育,并结合剿匪反霸、镇压反革命、土地改革等运动,严厉打击赌头、赌棍,坚决取缔赌场,赌博活动逐渐减少。自50年代末至70年代末,赌博近乎绝迹。1980年后,随着城乡经济状况的好转,在政治思想工作薄弱的地方,赌博恶习又死灰复燃。1982年,县人民政政府发布了《关于严禁赌博的通告》,县公安局多次开展打击赌博活动,先后抓获严重惯赌者272人,对为首分子实行法律制裁,一般赌徒予以教育,令其悔过。赌博活动,又有较大收敛。

特种行业管理 特种行业包括旅店业、印铸刻字业、电器修理业以及寄卖店、废旧金属、纸张收购业等,一些犯罪分子易于在这些行业中进行不法活动。建国初期,县公安局配合剿匪反霸、“三反”、“五反”等运动,对特种行业进行了有效的管理。“文化大革命”中,一些特种行业乘“乱”之机进行违法活动。为此公安机关又对全县旅馆业、印刷业和废旧金属、纸张收购等特种行业进行全面清理,取缔和整顿了一批伪造证件、印鉴和违法销售以及改装赃物的单位。1980年后,特种行业骤增。为堵塞漏洞,减少隐患,县公安局制定了20多种规章制度100余条措施。1985年,全县被列档管理的特种行业有200多家。

危险物品管理 1956年,根据公安部通知精神,县公安局紧缩全县枪支配带范围,回收了大批枪支弹药。1957年,根据国务院批准公安部制定的《爆炸物品管理细则》规定,县公安局对全县所有枪支(含猎枪)、弹药、剧毒、放射性物品及易燃易爆物品全面清理登记,并建立销售、储存、运输危险物品的管理制度。1961年4月,根据中共中央中南局和河南省委的有关规定,县公安局成立枪支清缴办公室,对全县枪支再行登记。并根据关于自卫武器佩带和借用范围的规定,办理佩带和借用登记手续。1985年,《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》发布后,县公安局对拥有危险品的80多个单位组织了五次安全检查,发现和清除了15起隐患,取缔了10多个非法生产、储存、销售危险物品的单位。对管理不严,酿成责任事故的单位实行了停业整顿,对合乎管理条例的单位发了证件。

监押改造 1949年春,县人民政府司法科接管原国民党县政府看守所。1950年11月,根据司法部、公安部联合通知精神,县司法科将看守所移交公安局管理,并将看守所迁至公安局院内。1976年,县公安局设立治安行政拘留所和收审站,专门羁押违犯治安管理的人。1981年春,因民事刑事案件迭增,县公安局在县城南新建看守所一座。30多年来,看守人员严格执行党的监押改造政策,教育犯人遵守狱规,促其交待罪行、检举同伙、争取宽大处理,并对监押犯人定期检查生活、学习、卫生以及身体状况等,使狱所成了犯人改邪归正的学校。

第四节 消防 交通监理

消防 清光绪年间,县内较大集镇有民间自发组织的救火会,富豪人家,建有更楼。更夫夜间巡逻,发现火情,鸣锣报警。至民国28年(1939),改救火会为消防组,归警察局管辖,县城有消防队。发现火灾,由岗警鸣笛呼救。

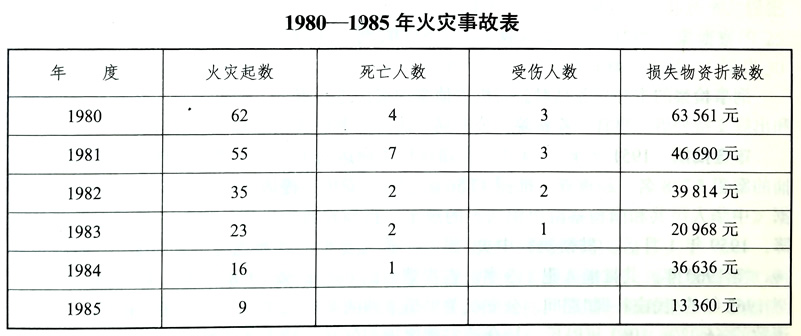

建国后,公安局协助各大集镇成立义务消防组织。1951年,县成立“四防”(防特、防盗、防火、防治安灾害事故)委员会,各区、乡设“四防”分会,各基层单位设“四防”小组。1966年,县成立防火安全办公室,城关镇配有一名专职消防监督员。1974年8月,公安局建立消防中队,有干警35人,配备消防水车2辆。1980年5月,公安局增设消防股,各公社配一名专职消防监督员。1983年元月,为加强消防工作,根据国务院、中央军委指示,县消防中队干警转为现役军人,其费用列入军费开支。1985年,县消防中队计有干部战士32人,水罐消防车3部,消防指挥车1部,摩托车1部,云梯3架,其它消防器材300多件。在消防中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,积极开展消防安全检查、消防监督、审查建筑防火设计,广泛进行防火教育。自1980年以后,火灾事故逐年下降。

交通监理 1955年以前,县机动车辆较少,交通管理由县交通局承担。1955年春,国务院颁发《城市交通规则》后,公安与交通部门配合,进行交通管理。1976年秋,县公安局设交通股,配合交通监理站共同管理。1978年,交通股与治安股合并,1984年,恢复交通股。1986年,交通管理站划归公安局,成立交通民警中队,负责交通管理及肇事处理。为保证交通安全,每年春末夏初,进行车辆检验,冬季对驾驶员进行审核,并在城关镇中心路口和城东关南十字路口设立交通岗亭,监督车辆行驶,维持交通秩序。

1978年11月,开始对自行车进行登记,并发证件、打钢印,实行统一管理。止1985年底,全县发证自行车有13万多辆,人均0.13辆。