第二章 工 人

第一节 劳动就业

建国前,本县仅有一个生产针织品的县办民生工厂,工人最多时不超过50人。城内的私营仁德堂眼药厂、福源久酒店(前店后厂)、福升恒杂货店,均为山(西)、陕(西)人开设。他们从农村雇用一些廉价劳力,或用或辞均由企业主抉择,职业无保障。另有部分农民兼营印刷、造纸、银器、缫丝、油漆、磨油、印染、铁、竹、木等业的,均为自谋职业。

建国后,上蔡县在迅速发展国营工商企业的同时,还鼓励和扶持发展私营工商业,组织各种小手工业扩大生产,逐步解决了县城和乡镇非农业人口的就业安置问题。

1966年以后,城镇初、高中毕业的非农业知识青年逐步增多,就业问题日趋突出。为解决此一难题,对知识青年和城镇闲散居民采取先下放到农村劳动,然后再安排城镇就业的办法。虽年年安置,但“放多收少”,就业问题实际并未解决。1978年,拓宽了安置渠道,按照“进学校、上山下乡、支援边疆、城市安排”的原则,放宽了留城政策,下放的知识青年全部被召回城,下放的城镇居民也陆续返回,但均不能随时就业,压力仍然很大。

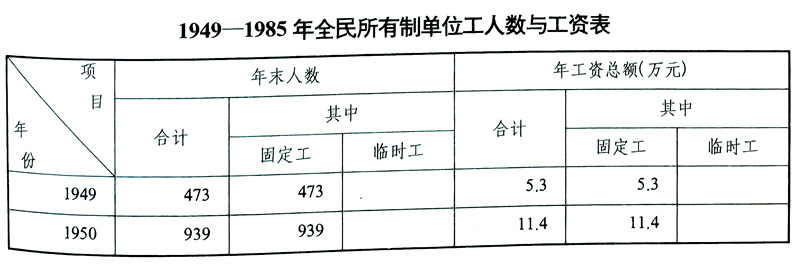

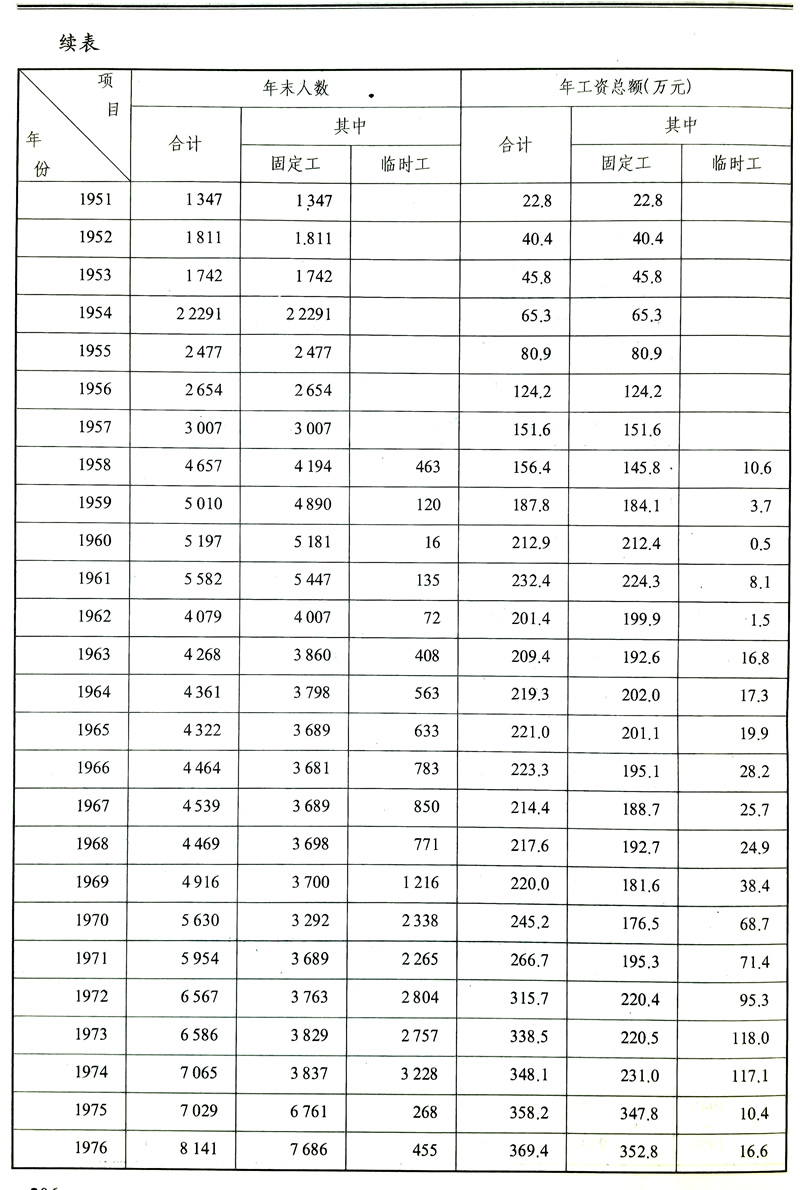

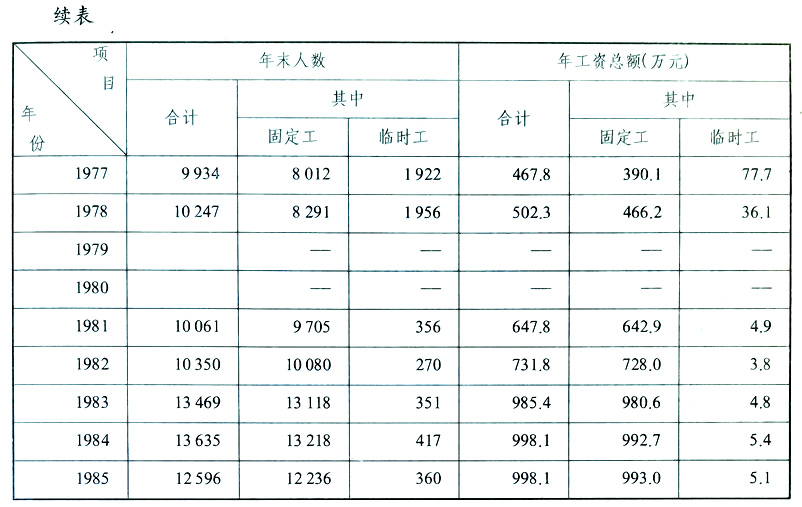

1978年党的十一届三中全会后,政府极为重视非农业人口的待业安置问题。通过各种渠道广开就业门路,就业难的局面大大缓和,职工队伍逐年壮大,职工人数由1949年的473人发展到1985年的19655人,其中全民固定工12596人,集体固定工6311人,劳动合同制工317人,计划内临时工431人。

一、就业渠道

(一)招工 1952年首次招工。县民生榨油厂在农村招收工人25名。

1958年县机械厂、肥料厂、纸厂、副食品加工厂、窑厂、棉花厂、制药厂、汽车队等单位,在农村招收工人600名。

1963年,县粮食系统在农村招工50人。

1964年,县制药厂在农村招工24人。

1966年,县商业系统在农村招工100人。

1968年10月,县棉织厂在城镇人口中招工10人。

1969年,县邮电局在城镇人口中招工2人。

1971年,工业财贸系统在农村招工300人,县化肥厂在农村招工150人。

1973年,县招收亦工亦农合同工200人。

1974年,农业局所属农场招收农工110人,林业局招收农林工80人,县招收亦工亦农合同工400人(分配到工业、财贸、文卫、农林水系统)。

1975年,县招收亦工亦农合同工250人。

1980年,县招全民工919人,集体工287人。

1981年,县招工724人,其中全民工464人,集体工260人。

1982年,县招工587人,其中全民工273人,集体工314人。

1983年,县招工609人,其中全民工401人,集体工208人。

1984年,县招收全民合同制工100人,分配到教育局、粮食局、商业局、工业局、化肥厂;县公路段从农村招收了一部分农民合同制工。

1985年,县招收全民合同制工61名,分配到县砖瓦厂和邮电局。

从1958年到1971年,安阳、新乡、洛阳、郑州、焦作、三门峡、信阳、平顶山、驻马店等市及宁夏、云南、大桥局、第二汽车制造厂等单位在本县招工4026人;1970年和1972年,开封市从本县招回该市下放知识青年240人,郑州市招回该市下放知识青年200人。

1980年以后的招工,重点是解决非农业人口的待业青年的就业问题。

(二)技校招生 为适应工业生产发展的需要,1958年7月创办了上蔡县工人技术学校一所,当年招收新生100名,分车、钳、锻、电、木等专业,学制两年,不包分配。毕业后,按当年劳动计划优先解决。1961年4月,转为上蔡县农业机械技工学校。

1979年以来,驻马店技工学校以及少数外地技校,每年都在我县招收新生,少则十八、九名,多则三、四十名,从而解决了一部分待业青年的就业问题。

二、知识青年安置

知青安置前首先下乡锻炼,有进集体知青场(又叫新建队)、小组插队和投亲靠友插队三种形式。1974年,郑州市九中、二十七中来上蔡县670人,被分别安排在全县22个公社(城郊、百尺、杨集因设有知青场没分配任务)76个小组插队。安置经费开始是每人240元。1973年增加到420元,1975年为510元,随后为600元;口粮铺底每人每月45斤成品粮,开初供应半年,1973年后改为供应一年,以后按劳动参加分配,自谋生活。集中安置的知青粮款统一使用,除当年下乡安置经费外,每年国家还拨支农金、困难补助款和大批物资。自1968年到1983年,国家共拨款180多万元,木材470立方米,建房740间,使下乡知青吃有粮,住有房,生活有用品,劳动有工具。

知青回城就业的办法主要是招工、招生、参军。方法是由贫下中农推荐,社、县两级批准,办理安置就业手续。对于招收为工人的知青,根据中央(1978)74号文件和1979年省劳动局的文件规定,下乡满5年以上的享受一级工工资待遇,满3年的享受学徒工第三年的工资待遇,满2年的享受学徒工第二年的工资待遇。为了鼓励知青在场就业,国务院知青领导小组(1980)2号文件规定,在知青场就业的知青,从进场之日起计算工龄。1980年元月,省公安厅、省粮食局、省知青办联合通知规定:下乡的女知青在当地与农村青年结婚的,回城安置后,其在农村所生子女可随迁为城镇户口。

到1983年底,历年下乡知青全部得到妥善安置。

上蔡县历年下乡知青人数

1965年 22人 1966年 70人

1968年 617人(其中开封市542人)

1969年 392人(其中郑州市272人)

1970年 25人 1971年 68人

1972年 35人 1973年 185人

1974年 856人(其中郑州市670人)

1975年 209人 1976年 187人

1977年 194人 1978年 183人

1979年 178人 1980年 334人

1981年 58人 1982年 24人

总计 3637人(其中郑州市、开封市1484人)

三、劳动服务公司

1980年,建立上蔡县劳动服务公司。劳动服务公司是对城镇社会劳力进行组织、管理、调配、储备、培训的事业单位。

具体业务是介绍就业、组织起来就业和自谋职业相结合的方针,安置待业青年就业。从此,一批知青集体企业应运而生。1981年以后,在整顿、巩固的基础上,会同有关单位举办就业前职业培训和文化补习,为就业创造条件。各局委、企事业单位也相继建立劳动服务公司(站)。到1985年底,共建劳动服务公司(站)14个,成为劳动就业的一个重要渠道。

第二节 劳保福利

一、劳动保护

从1949年到1959年,因工业企业甚少,劳动保护未引起重视,因而在1953年发生了民生榨油厂重杂工王安生被皮带轮绞死和1959年地方国营炸药厂炸药爆炸造成严重后果的沉痛事故。1962年,县劳保委员会四次下发劳保用品(包括劳动用布、絮棉、大衣、袜子、毛巾、手套、肥皂、雨衣、胶鞋、蚊帐等),并对安全生产采取一系列措施。“文化大革命”中,劳保工作受到冲击。粉碎“四人帮”以后,劳保工作恢复。县劳动局专设劳保股,负责对各种锅炉压力容器的安全检查,协助企业对职工进行安全与卫生教育和处理工伤事故等。

二、劳动工资(职工、干部)

1949年干部职工实行实物供给制,从1950年到1952年,实行包干制,以小麦为标准,小灶每人每月165斤、中灶115斤、大灶113斤,月终折成人民币,扣除伙食费后余款发给本人。

1952年,实行供给制。

1953年,工资改革,工人实行八级工资制。

1963年,工资调整。

1972年、1977年,两次低工资调整。

1978年,2%的科级干部升级。

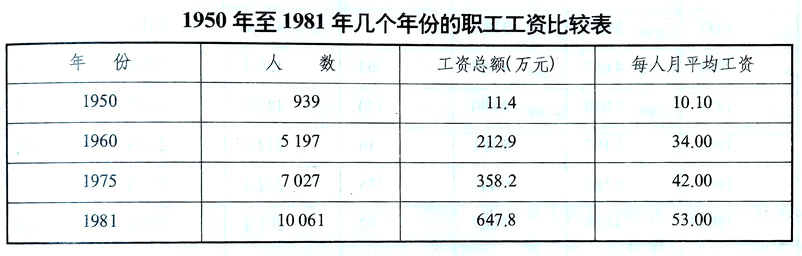

1980年5月,进行工资区类别调整,由三类工资区调为四类工资区,每人每月增资一元左右。同年8-9月,把1979年和1980年两年的指标合并使用调资。这次调整后,职工工资水平由1950年的每人平均10.10元增加到53元。

1982年,根据国务院140号文件规定,对国家机关、科学、教育、卫生部门的部分工作人员的工资进行调整。列入调资的人员,一般普升一级。为落实知识分子政策,对中年知识分子和大、中专学校毕业的干部增资较多,但不超过两个级差。这次升级人数共3274人,月增资金额19644元,从1982年10月1日生效。

1983年企业职工调资,根据国务院(1983)65号文件和劳动人事部(1983)365号文件的规定,实行了“两挂钩”、“一结合”的原则,即调整工资同企业的经济效益挂钩,同职工的劳动成果挂钩,同改革工资制度相结合。采取考核升级和浮动升级的办法进行。这次共有7003人调资,其中全民企业职工5604人,集体企业职工1399人,每人普调一级,月增工资额42018元。

三、津贴与补贴

建国后,国家对从事野外、井下、林区、高温、有毒及工作条件艰苦、流动性大的单位的职工,除了在劳动保护和工资方面给予优厚待遇外,还享受一定数量的额外津贴和补贴。县内1985年执行享受津贴和补贴的对象有:(1)各卫生院、公费医疗门诊从事X光岗位的工作人员和护士;(2)公安局的法医;(3)邮电系统从事投递、架线、外勤岗位的职工;(4)交通系统的司机、售票员和外出执勤者;(5)电业系统从事架线、检修、高空作业的职工;(6)县化肥厂、机械厂、机床厂、丝织厂、棉织厂、纺纱厂、砖瓦厂、油脂加工厂、轻工机械厂、锅厂等从事高温(锅炉工、铸工)和有毒岗位的职工;(7)幼儿园、中小学校的班主任;(8)国家机关、企事业单位的职工每月定量发给5元钱的副食补贴,1元钱的粮食差价补贴,1元钱的肉食补贴,4元钱的洗理补贴。每年冬、夏二季发给取暖费和降温费。(9)国家工作人员下乡调查、蹲点,每人每天发给6角到1元的生活补贴。

第三节 工人退休(职)

1958年,国务院发出关于工人退休的规定:(1)男年满60周岁,女年满55周岁,连续工龄满10年的;(2)男满50周岁,女满45岁周,连续工龄满10年,经医院证明完全丧失工作能力的;(3)因工致残,经医院证明完全丧失工作能力的。退休后,每月发给退休金,直至去世为止。去世时按规定发给丧葬费和家属补助费等。

不具备上述条件,由医院证明完全丧失劳动能力的职工,可以退职。

根据国务院(1978)104号文件精神,1979年至1985年,全县共有877名职工退职退休(其中全民工519人,集体工358人)。

职工退休后的工资待遇为,工龄10年以上不满15年的发给本人原工资的60%,工龄15年以上不满20年的发给本人原工资的70%,工龄20年以上的发本人原工资的75%。因工致残的退休人员,饮食起居需要人扶助的,按本人标准工资的90%发给,并酌情发给护理费;饮食起居不需要人扶助的,亦按本人工资的90%发给,不发护理费。

职工退职后的工资待遇是:一般是发给本人工资的40%,有特殊贡献的职工可在原比例的基础上增发5%-15%的工资。

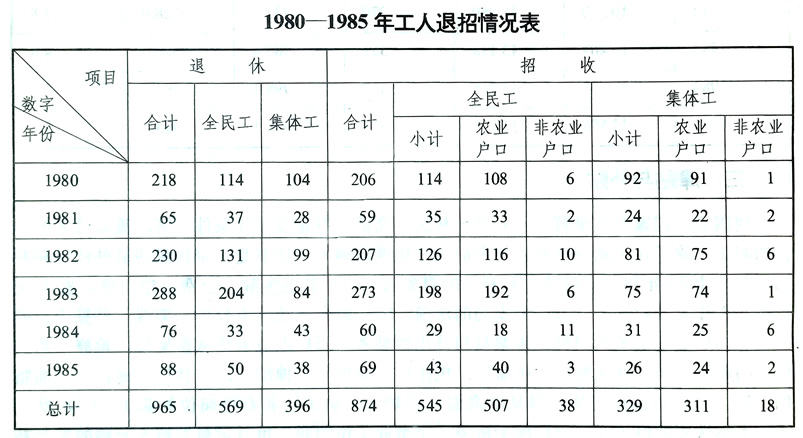

根据上级精神,从1978年起,工人退休后,可申请一个子女补员。从1980年到1985年,共有569名全民工退休,招收了545名子女补员,396名集体工退休,招收了329名子女补员。详见下表。