第二章 职工生活

1949年,干部职工实行实物供给制,每人每月供给原粮61.5公斤,每人每天油15克,盐25克,蔬菜500克,烧柴750克。

1950年1月,改供给制为包干制,伙食按级别分大、中、小灶三等:一般干部吃大灶,县团级干部吃中灶,地师级以上干部吃小灶,标准是:一般干部每人每月原粮57.5公斤,勤杂工56.5公斤。中灶82.5公斤。以上标准除22.5公斤小米实发外,其余一律按小麦折款发给。1951年10月,个人食物供给标淮,除口粮按粗细比例发给原粮外,蔬菜发给现金,大灶每人每天1000元,中灶2000元,小灶3000元(旧人民币),其余部分也折合成现金发给个人。

1952年3月,实行工资分包干供给制,将个人生活标准(分大、中、小灶)、技术津贴、妇婴费、医药费和办公费等均按工资分发给个人或由机关掌握。这种办法也叫分灶制的工资加津贴制。大灶每人每月60分,中灶85分,小灶110分。工资分一分内含粮食0.9公斤,五幅布0.2市尺(约合0.13米),大槽香油0.025公斤,食盐0.01公斤,燃料煤1公斤。

1953年,由供给制改为工资制。

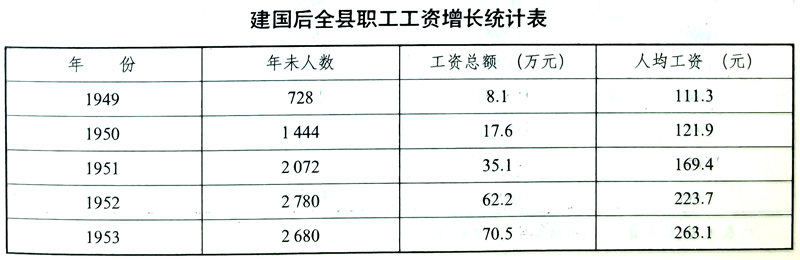

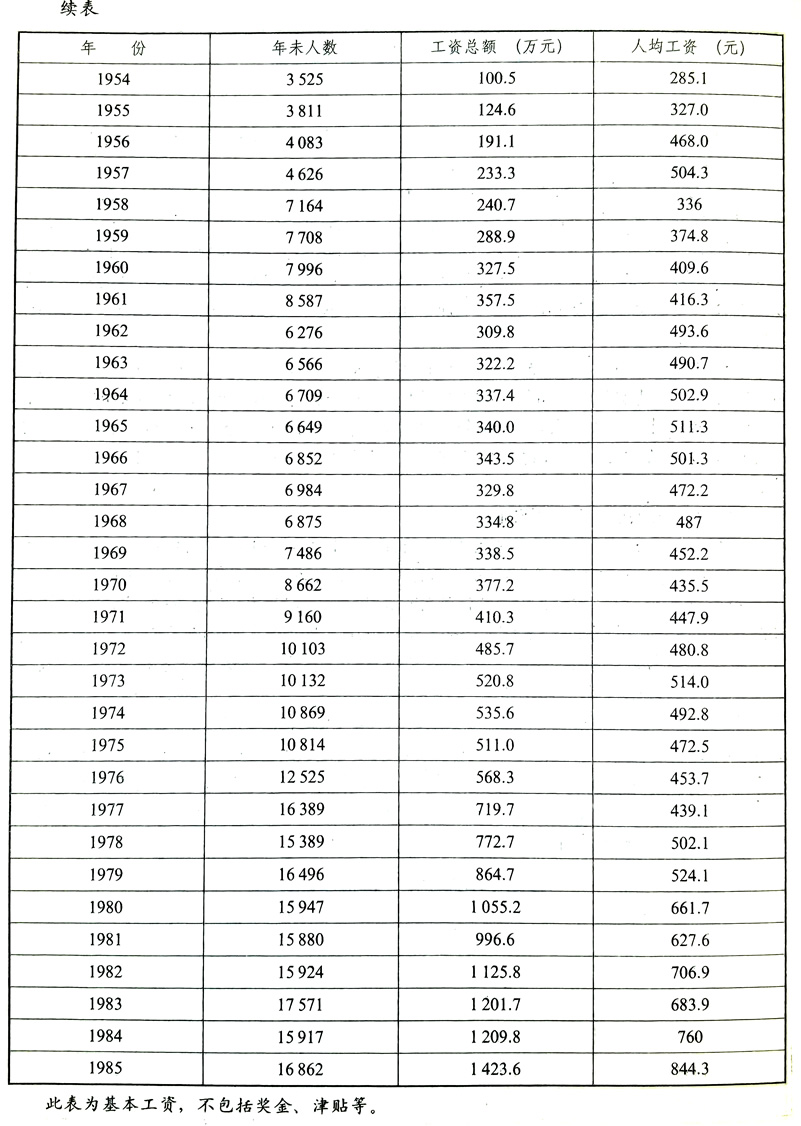

1956年,实行工资改革,按级计酬。县级干部为14-16级,区级干部为17-22级,一般干部为23-25级。1959年,2%的工人干部升级。1963年,工人和18级以下的干部40%的升级。14-17级的行政干部25%的升级。1977年,对1966年底以前参加工作的二级工和1971年底以前参加工作的一级工调升一级工资;对1971年以前参加工作的其它职工实行44%的升级。1978年,2%的科技干部升级。1979年,对全部职工每人每月增加副食品补贴5元。1980年,三类工资区调为四类工资区,每人每月增资1元左右,同年调整了国家机关、企事业单位的职工工资,调整面为1979年10月底实有人数的40%。1982年11月,对国家机关、科技、文教、卫生等行政事业单位进行了工资普调,1983年,对企业单位进行了工资普调,有7003名职工升级。同年,对1780名在县以下基层单位工作的大专毕业生浮动一级工资。1985年,对国家机关事业单位的7747人实行工资制度改革,较改革前平均每人每月增加工资21.45元。

干部和职工的生活一般优于农民。1955年贯彻《市镇粮食定量供应暂行办法》,干部职工的口粮和食用植物油实行计划供应,七成细粮,三成粗粮,每人每月250克植物油。每人每月面粉定量为:特种体力劳动者25-30公斤,重体力劳动者20-24.5公斤,轻体力劳动者 14.5-19.5公斤,干部及一般脑力劳动者14.5-15.5公斤,中学生 16-18公斤,10 周岁以上城镇居民13.75公斤,6-9岁儿童 9-11.5公斤,3-6岁儿童5.5-8.5公斤,不满3岁的3-4公斤。食用植物油逢年过节时均有平价补助。

干部和职工的衣着比较入时讲究。到1985年,穿涤伦服装的基本普及,穿毛料、呢料的约占 38%,冬季以丝棉、晴伦棉代棉絮作冬装的比较普遍,其它季节花色品种更多,男的穿中山装,女的着裙服,颜色鲜艳,款式新颖。

干部和职工的居住条件,随着生产力的发展也有改善。干部按标准使用单位公房或租用房产所的公房,室内用具比较齐全,而且逐步由低档向中、高档发展。1986年对县总工会、县人民医院、劳动局三个单位的31户职工家庭的抽样调查结果是,有式样新颖的

睡床 87 张,大立柜 54个,写字台 47 张,沙发45个,闹钟12个,手表123块,自行车68 辆,缝纫机 21 部,电风扇 26部,电唱机 13个,收录机44台,洗衣机7部,电视机21台,电冰箱3部。