第二章 工业门类

第一节 机 械

建国前县内有小型的机械工业。1921年至1922年,县内建有两家翻砂厂,主要生产犁铧、犁面、车川、车轴等农具配件。1927年,县人张树森请技师开办造枪厂,工人十数名,有1.5米长的车床一台和铁、木工器具等,年造枪百余支,名为张树森造。还开展修枪业务。建国后,1954年城关镇建立了翻砂生产合作社,1958年把原县手工业社改建为县机械厂,全县有14个公社也建立了机械修配合作工厂。1980年,全县机械工业企业有32个,其中全民企业4个,大集体企业1个,公社办27个,年产值222万元,与1966年相比,产值增长69%。

1985年,全县机械工业有工厂27个,其中全民企业3个,大集体企业1个,乡办23个。全县机械工业年产值353万元,其中国营312.5万元。

机床厂 县属地方国营工业企业,厂址在城内西北隅。前身系城关铁木业合作社,1958年转为县机械厂。建厂初期,生产马车轴承、马拉收割机、绞车、打井大锅锥等。1964年,生产喷雾器和水车筒、链。1966年,生产68型螺旋榨油机。1971年,开始生产C620车床、小麦脱粒机、灌溉提升机。1975年,生产C620车床和M1432内外圆磨床。1976年,一分为二析置新建上蔡县机床厂。1978年,机械厂迁至东关。止1985年,机床厂建厂10年,生产三大类近20种产品:机床类有牛头刨床、C620型车床、M1432平面磨床、M1432外圆磨床、万能磨床;纺织机械类有1293K细纱机、粗纱机、槽筒机、卷纬机、BQ1252玻璃纤维捻线机、150B-1型捻线机、A186D梳棉机;其它机械类有新中国牌卷烟机、68型螺旋榨油机、膨化机、脱粒机等。全厂占地面积36950平方米,建筑面积16300平方米。拥有各类金属切削机床89台,锻压设备8台,其它设备27台,固定资产290万元。1985年,全厂有职工267人,总产值209.5万元,实现利润15.4万元,上缴税金13.3万元。

机械厂 县属全民工业企业,厂址在城东二里庄。前身是1975年成立的县拖拉机站,1970年改为上蔡县农机修造厂,1982年转为上蔡县机械厂。从1970年至1982年,生产手扶拖拉机120台,各种农机配件2500吨,完成工业总产值476.2万元,上缴税金14.28万元,亏损34.36万元。1982年,并入县机械厂。主要产品有68型榨油机、玻璃捻线机、打纬机、下卷机、高压喷灌机等。1985年,全厂占地面积59349平方米,建筑面积8125平方米,固定资产84万元,有职工2155人,年产值92.5万元,实现利润5万元,上缴税金2.5万元。

轻工机械厂中大集体工业企业,厂址位于县城南街路东。原名农具厂,是1962年4月由城关铁木业生产合作社转建。主要生产小件农具、水泵、马车下盘、缸筒、小拖斗等产品,并对外进行农机具修理。1980年,易名轻工机械厂。全厂有职工121人,固定资产52.2万元,产值37万元,实现利润1.3万元,上缴税金3.1万元。

蔡沟机械厂乡镇工业企业,厂址位于蔡沟集南,创建于1953年11月,占地面积13986平方米。1985年,全厂职工40人,固定资产9.2万元,年生产弹花机50台,铁制农具8000件,产值4万元,实现利润2000元。

第二节 电 力

一、电力来源

(一)自发电

1956年春,县投资1万元,购买30马力柴油机和20千瓦发电机各一台,在北街铁木业合作社院内建小发电厂一座,同年8月1日开始发电,故命名为“八一”电厂。当时仅夜间发电,年发电量几千千瓦时,专供县委、人委机关和县医院、广播站等单位照明。

1958年3月,“八一”电厂改为地方国营电厂。从确山钢铁厂拉回40千瓦发电机一台,年发电量1.2万千瓦时。1959年底,电厂迁往“山陕会馆”处,装机容量逐年扩大。1965年,已拥有300马力以上的柴油机3台,350千瓦的发电机3台,年发电量12万千瓦时。

1966年,购240千瓦发电机一台,并架设县农场、城关镇大刘大队、齐海公社朱庄大队6千伏高压线路7.5公里,开始利用电力灌溉农田。1967年,电力发展到城郊公社麦仁、大路张、董寨、刘楼和齐海公社赵庄等5个大队。

1966年,上蔡电厂年发电量为14.2万千瓦时。1969年达到45万千瓦时,1970年7月,上蔡电厂停产,用电改由网电供应。

(二)社会办电

50年代初,上蔡无较大工业,机关和广大群众照明主要依靠煤油灯。1956年“八一”电厂建成后,亦仅供一些重点用户使用。当时油厂利用蒸气机带1.5千瓦发电机供本厂使用,多余部分供印刷厂照明。

60年代电厂扩大,用户渐增,供需矛盾突出。为解决供电不足问题,油厂、食品加工厂、棉花厂、砖瓦厂均备有电机组自发自用。

70年代,上蔡正式使用网电,但分配负荷少,工业发展快,仍供不应求。据此,不少社、队依靠电机组发电,用作灌溉农田和副食品加工。1976年,柴油发电机组发展到324台,总装机容量16200千瓦,年发电量87万千瓦时,对缓和电力供需矛盾起到一定的作用。

1977年春,由于电力供应日趋紧张,县较大工厂纷纷自装电机组50多台,有的厂装3台。县并决定将电业局库存的4台300马力以上的柴油机和发电机调给机床厂、农造厂、砖瓦厂,以备在负荷紧张时发电自用。

1980年后,随着国家高压输电网络的延伸,发电机组逐渐被淘汰。到1985年底,全县工农业的自备发电机组仅剩208台,装机容量为15166千瓦。年发电量约10万千瓦时。

(三)高压输电

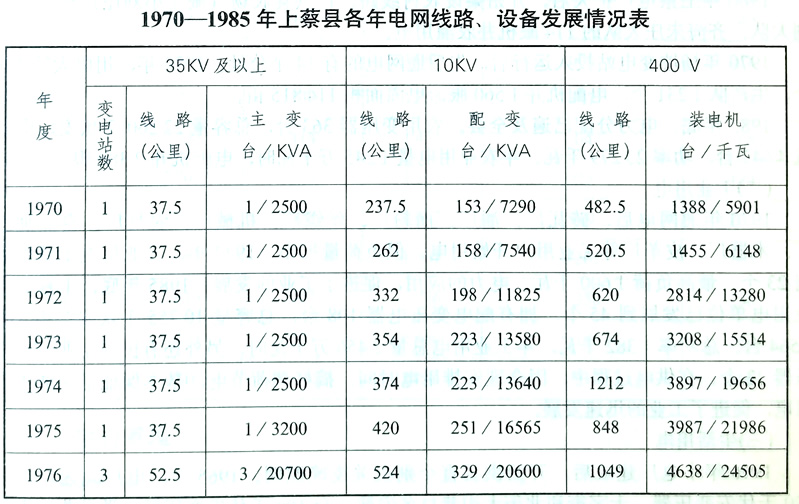

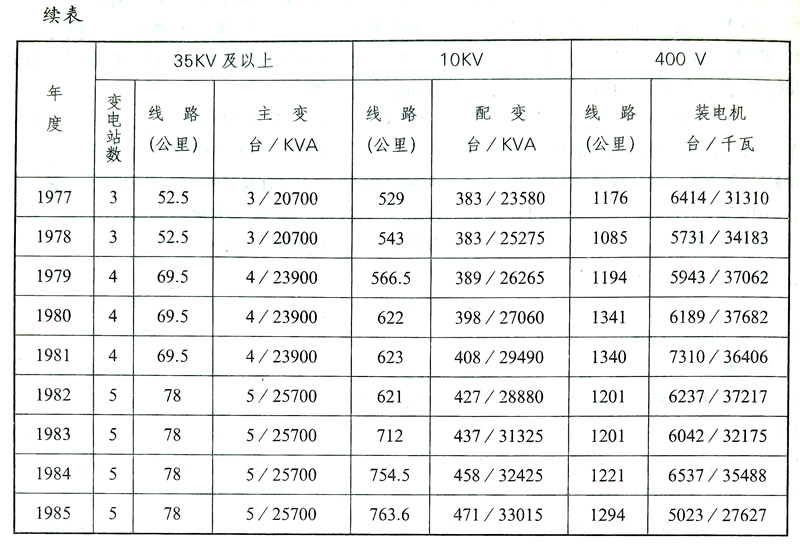

1968年底,县成立农电办公室,开始筹建杨坡35KV变电站和漯河至上蔡35KV高压线路,1970年5月1日正式投入运行。至1985年底,全县先后兴建杨坡、塔桥、蔡沟、西洪、朱里35KV变电站5座,南关110KV变电站1座。共架设高压线路856.6公里。400V低压线路1294公里,安装配电变压器471台,总容量33015千伏安;安装电动机5023台,总功率27627千瓦。全县25个乡(镇)的494个村民委员会、5182个村民小组中有353个村民委员会,3945个村民小组用上了网电,有力地促了进工、农业生产的迅速发展。

1、杨坡35KV变电站:位于县城东北4公里。1970年5月1日投入运行,安装主变压器一台,容量3200千伏安。35KV高压线路37.5公里,电力来源于漯河。10KV出线7条,总长137.8公里,供县城企业和县直各机关、团体及城郊、齐海等14个公社,216个大队的生产、生活用电。

随着城关110KV变电站和塔桥、西洪35KV变电站建成投入运行,杨坡站的负荷明显减少。但杨坡站仍担负着上蔡110KV变电站检修和漯(河)王(岗)线停电时的化肥厂生产和城关照明任务。1984年9月,杨坡站改来自漯河220KV变电站直供,供城关、齐海、五龙、杨屯、石桥、东洪等农村用电。1985年底,全站10KV出线7条,总长136公里,配电变压器64台,总容量3570千伏安;电动机455台,功率2549千瓦。年供电量264万千瓦时。

2、塔桥35KV变电站:位于县城东17公里塔桥集西侧,建杨坡至塔桥35KV线路14公里。1976年5月,建成简易站送电,电源来自漯河,由杨坡站控制运行。站内出线5条,10KV线路总长118.25公里。2500千伏安主变压器一台,供塔桥、东岸、韩寨、洙湖等4个公社,48个大队用电,配电变压器51台,总容量3320千伏安;电动机387台,功率2528千瓦,年供电量218万千瓦时。1980年3月,配电室继电保护装置安装完成,投入运行。

1983年冬,建南关至塔桥35KV线路17.8公里。1984年11月4日正式投入运行,由上蔡110KV变电站供电。

3、南关110KV变电站:位于县城南约2公里,汝上公路西侧,1976年11月,正式投入运行。由漯河至王岗110KV线路直接供电。110KV线路1公里,安装主变压器1台,容量15000千伏安;35KV线路两条,全长34.8公里,供全县5个35KV变电站用电。10KV出线8条,总长221.31公里。供化肥厂、城关、城郊、大路李、无量寺、黄埠、邵店等乡(镇)生产和生活用电。配电变压器219台,总容量17475千伏安;电动机3237台,功率17088千瓦。年供电量2961万千瓦时。

4、西洪35KV变电站:位于县城北12公里处。1979年12月底正式投入运行。建上(蔡)西(洪)35KV线路17公里,主变压器一台,容量3200千伏安。电源来源于南关110KV变电站。北接漯(河)上(蔡)35KV线路,在110KV变电站停电时由漯河供电。10KV出线5条,总长189.6公里。供西洪、百尺、华陂、小岳寺等4个乡工、农业生产和生活用电。配电变压器83台,总容量4725千伏安;电动机374台,功率2336千瓦。年供电量225万千瓦时。

1983年8月,该站电源改由漯河220KV变电站直供,1984年6月起担负对杨坡、朱里变电站转供任务。

5、蔡沟35KV变电站:位于县城东32公里蔡沟集西侧,1982年1月正式投入运行。建塔(桥)蔡(沟)35KV线路14公里,安装主变压器一台,容量1800千伏安。电源来自南关110KV变电站,由塔桥变电站控制供电。10KV出线5条,总长98.42公里。供蔡沟、党店、和店、杨集、崇礼等5个乡工、农业生产和生活用电。配电变压器54台,总容量3925千伏安;电动机570台,功率3125千瓦;年供电量255万千瓦时。

6、朱里35KV变电站:位于县城东北22公里朱里乡南侧。1986年8月16日正式投人运行。建西(洪)朱(里)35KV线路14.5公里,安装主变压器1台,容量2500千伏安。电源来自漯河220KV变电站,经西洪变电站转供。10KV出线5条,供朱里、东岸、东洪等3个乡工、农业生产和生活用电。

二、电力利用

(一)农业用电

1966年上蔡电厂扩大后,开始架设农村线路,仅供县农场(城北小刘庄)和城关大刘大队、齐海朱庄大队的114眼机井农灌用电。

1970年杨坡变电站投入运行后,先后通网电的有14个公社。1972年,用电大队126个,生产队1231个,电配机井1560眼,电灌面积114815亩。

1985年底,电力分配已遍及全县。农用变压器363台,总容量22260千伏安;电动机4642台,功率23279千瓦。年农业用电量1245万千瓦时,电配机井2380眼。

(二)工业用电

1970年通网电后,砖瓦厂、油厂、面粉厂、丝织厂、机械厂、农具厂、食品加工厂、木器厂、皮革厂等工业用户开始用电,但负荷量很小。1973年,工业用电单位发展到23个,最高负荷1600千瓦。电力的应用,促进了工业的发展。1985年底,上蔡县工业用电单位已发展到45个,拥有配电变压电器108台,总容量10755千伏安;电动机2564台。总功率1382千瓦,年工业用电总量2456万千瓦时,另外还有民办工业专用变压器32个。在供电过程中,因合理安排用电时间,搞好调荷节电,基本保证了工业生产用电,促进了工业的迅速发展。

(三)生活用电

1956年小电厂建成后,开始供县直个别机关夜晚照明。1965年,电厂院内装上了320千伏安变压器,十字街和北街大沟巷口各安装一台100千伏安变压器,黉学巷口安装一台50千伏安变压器。是时,东街供电到新市场,南街供电到盐务处,西街供电到油库、煤厂,北街供电到大沟巷北。这时仍以照明为主。但当时机组常因运转失调,电压低而不稳,供电时断时续。

1970年通网电后,城关生活用电发展迅速。随着电网的延伸,农村生活用电也得到发展。但由于分配负荷少,又要保证化肥生产,故城、乡亦经常停电。1983年以来,接通了漯河电源,生活用电开始有了保证。

随着城乡人民生活的日益提高,到1985年上蔡农村用电户已发展到29112户,占总农户数的13.8%。生活用电的供电量由1982年264万千瓦时,骤增到416万千瓦时。

三、电力管理

(一)线路管理

上蔡县共有35KV输电线路6条,总长度93公里。1971年3月初,漯河至上蔡37.5公里的35KV线路(系两线一地制)遭受冰雹、大风袭击,倒杆断线500多处,全县停电40天。1977年1月,该线路改两线制为三线制,保证了供电安全。1975年,建杨坡至塔桥35KV线路14公里。1984年,南关至塔桥35KV线路(17.8公里)启用后,杨坡至塔桥线路停用。1979年,建南关至西洪、西洪至下地关35KV线路17公里。因该线路南接南关110KV变电站和杨坡变电站,西接漯河至上蔡35KV线路,成为上蔡县南北输电的枢纽。1977年和1985年,建塔桥至蔡沟、西洪至朱里两条35KV线路,总长28.5公里。35KV线路管理和维修均由电业局工程队负责。每月巡视检查一次,每季夜巡一次,保证线路畅通。

10KV高压线路全县共有763.6公里,其中主干线30条,386.2公里。1975年8月,特大洪水冲毁10KV线路145公里,400V线路754公里,供电瘫痪。洪水过后,经过抢修,逐步恢复供电。

原农村10KV线路,均系两线一地制。1979年开始改造,经过几年的努力,全县除东岸、韩寨、东洪、朱里、石桥等乡和其它少数线路外,其余均改为三线制。两线一地制由1978年的542公里,下降到185.9公里。原有400V两线一地制低压线路325公里,1975年开始改造为三线制,1982年,全部改完。

10KV主干线路管理由各供电管理站负责;10KV分支和400V线路由村电工负责;定期检查,奖罚兑现,确保线路畅通。

(二)农电管理

1972年建立社、队两级“三结合”管电组织,即社、队分管农电的干部、贫下中农代表和社、队电工组成。全县有管电“三结合”组织148个,成员548人。

1984年3月,撤销乡农电服务站,成立以变电站为基础的供电管理站,做到供管结合。农电体制的变革,达到领导、制度、财务、表计、管理“五统一”。实行经济责任承包制,责任落实,任务明确,奖罚严明。

(三)安全用电

1970年以后,用电户遍布城乡。由于广大农民缺乏安全用电常识,常常发生触电事故,从1959年到1985年,全县共触电死亡74人。其中1971年,全县就触电死亡23人,1973年死亡14人。

1972年起,各级重视抓安全用电,采取多种形式普及宣传,效果明显。1984年,电业公司除专职干部外,又配备了专职安监员,负责电业系统的安全监督工作。

县电业局自1975年开始,生产和安装了触电保安器。直到1982年,才解决了触电保安器在10KV高压两线一地情况下能正常运行的问题。到1985年底,除城关工业企业108台变压器外,农村363台配电变压器全部安上触电保安器,运行率在95%以上,明显地起到保证安全和降低电耗的作用。

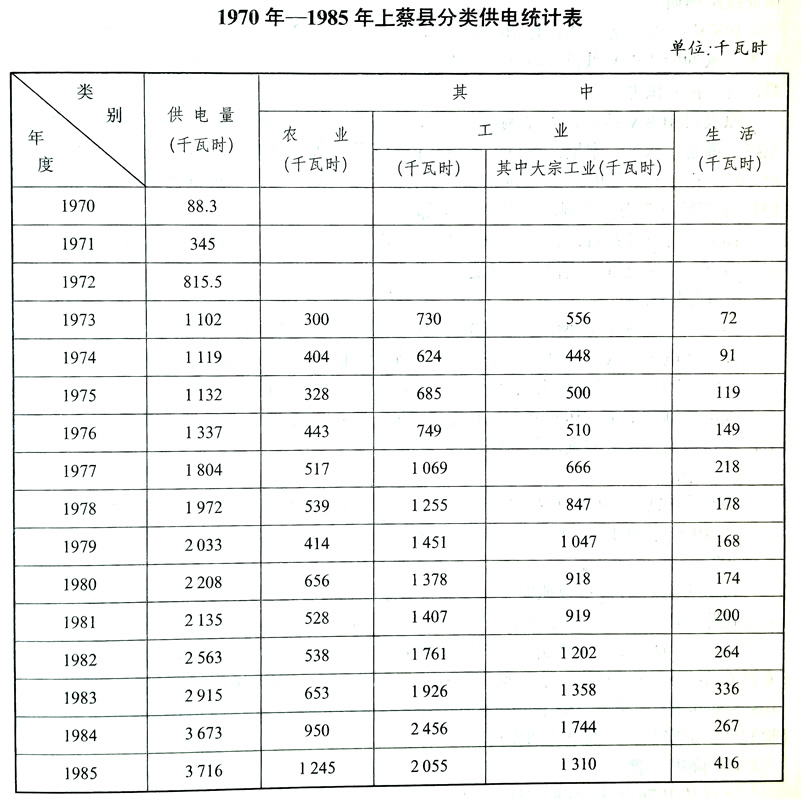

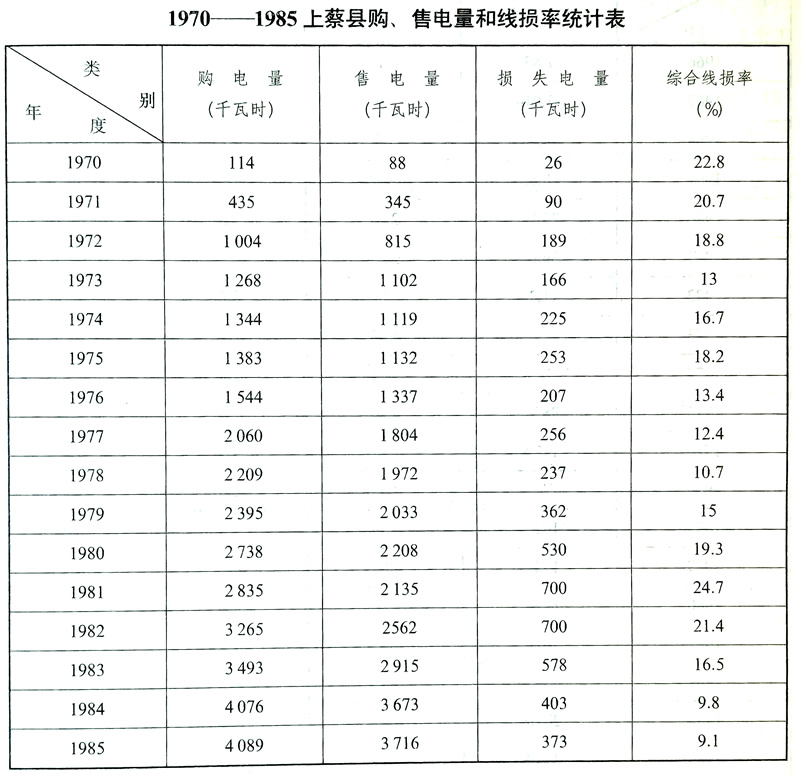

(四)降损节能

上蔡县1976年11月被省评为“调荷节能”先进单位,并颁发了奖状。做法是:分配负荷,定期供电,削峰抢谷,多供少损。但是,自1979年以后,由于管理不善,线损剧增。1981年,损耗率为24.7%,耗电700万千瓦时,成为全省线损率最高的县。与1978年比较,多损电397万千瓦时,少收电费39.7万元。

为降损节能,1984年,实行管理经济责任制,线损指标到站到人,严格执行劳动纪律,奖罚及时兑现。并结合实际,三次调整线损指标,线损率逐月下降。1984年底,全县10KV线损率为14.9%,比1983年同期下降12.2%,节电323万千瓦时,折款24.1万元。1985年底,全县10KV线损率9.5%(国务院规定线损指标为12%以下),比1984年下降5.4%,节电148.7万千瓦时,折款16.4万元。

(五)电费回收

电费回收,实行岗位责任制,每月由线管人员负责抄表,用户电费向供电所交付。

电价:工业用电分优惠用户、大宗工业用户、普通工业用户三种。化肥厂为优惠用户,采取无损耗优惠电价。按单耗定额每千瓦时4分8厘,加收设备费;普通工业用户,每千瓦时8分5厘。农业用电,农灌6分,副业加工8分5厘;生活照明2角。

通网电后,电费收入明显增加。1978年以前采取以电养电的方针,收入大部分用于农电建设和整改。实行以税代利制度后,提留部分按规定用于生产建设。

第三节 纺 织

建国前,城乡家庭妇女普遍使用木制手摇纺车、老式布机纺线织布。民国15年(1926),上蔡县建官办贫民工厂一所,用半机械化织机织布、织袜。民国19年(1930),改名为民生工厂,主要生产白平布、毛巾、袜子、线毯等。至建国前,该厂历时23年,共培养4批120名技术工人,为上蔡轻纺工业发展奠定了一定技术基础。

建国后,于1956年春,县城北街与南关两个针棉织组合并为针棉织生产合作社,城关7家丝罗业组成丝罗生产合作社。1959年7月1日,棉织、丝罗两社合并转为地方国营上蔡县针棉丝织厂,当时有职工200人。1961年,又退为集体性质企业,更名为针棉丝织手工合作工厂。1970年,复转为地方国营工业,命名为针棉丝织厂。1976年,全厂已拥有纺纱、棉织、丝织三大车间,职工450人。同年3月分为丝织、棉织、纺纱3个工厂。

丝织厂 县属工业企业。1976年从针棉丝织厂分出以后,有铁木机52台,职工137人。以蚕丝和人造丝为原料,产品以丝绸为主。1979年,安装K214型铁机14部,K274型丝织机20台,K74(160)型丝织机4台,生产线绨被面和尼龙被面。1985年,全厂有职工298人,建筑面积26640平方米,固定资产199.8万元,产值180万元,实现利润7.6万元,上缴税金20.9万元。

棉织厂 县属工业企业,1976年从针棉丝织厂分出。主要产品有毛巾、床单、毛巾被、线毯、中长华达呢、闪光呢等,所生产的床单“龙凤”、“双喜”、“牵牛”图案在1982和1983两年省巾被行业评比中均获二等奖。1984年9月,棉织品滞销,与洛阳玻璃厂联营,主要生产玻璃丝布。1985年,全厂有职工286人,固定资产127.4万元,产值119.8万元,实现利润1.3万元,上缴税金9.8万元。

纺纱厂 县属工业企业。1976年从针绵丝织厂分出。主要生产18支民用纱,21支棉纱、氯纶毛线、玻璃拉丝。1985年,全厂建筑面积3966.12平方米,固定资产48.5万元,职工125人,完成产值24.4万元,实现利润2.4万元,上缴税金2.9万元。

化纤厂 二轻工业。1979年6月创建。产品有晴纶毛线、氯纶线和驼绒线。1985年,全厂职工72人,固定资产15.7万元,产值12.4万元,实现利润1万元,上缴税金0.8万元。

第四节 化 工

化工厂 1958年县建化工厂,主要生产硫酸,1961年停产。1977年,二工局重建,无定型产品,曾生产过硫酸二氢钾、硅酸铅、黑矾、肥皂等。后因产品无销路,于1981年4月21日复停产。

化肥厂 县属全民工业企业,厂址位于城东二里庄东。1970年6月筹建,1972年2月14日投产。年产合成氨3000吨,之后,由于进行了挖潜改造,增加了主机,大搞了技术革新,到1980年生产能力增加到8000吨。1982年前由于管理不善,技术落后和存在着平均主义的弊端,11年共亏损685.1万元。1982年后,实行一系列的改革,逐步扭亏为盈。1983年全厂职工422人,固定资产739万元,盈利13.5万元。1984年,生产合成氨7279吨,产值473万元,实现利润26万元。1985年,进口化肥猛增,生产的化肥不得不降价处理。当年完成产值337万元,上缴税金3.2万元,亏损113.8万元。

玻璃纤维厂 该厂为乡镇工业,前身为城关镇机械厂,厂址位于东大街仓巷北段路西,1985年1月投产,专一生产45支中碱玻璃纤维纱。1985年全厂职工115人,占地面积3722平方米,建筑面积765平方米,固定资产32.4万元,年产值36.7万元,实现利润0.5万元,上缴税金1.25万元。

第五节 建 材

1954年建县窑业生产合作社,1958年,在窑业社基础上,建上蔡县地方国营砖瓦厂。1970年,建国营水泥厂。1975年全县除城关、党店、小岳寺3个公社外,其余22个公社均先后建立了砖瓦厂。1980年,全县建材工业企业37个,其中国营2个,集体(公社)35个。年产值401万元,比1966年增长13.5倍。1985年,全县建材工业企业25个,其中国营2个,集体(乡办)23个,年产值601万元(乡办345.2万元)。全县共有轮窑33座,土窑、吊丝窑1202座,乡村办水泥预制厂23个。

砖瓦厂 该厂为县属工业企业,厂址位于县城西4公里处的涧沟王东侧。1958年,在窑业生产合作社基础上建成。1970年,年产红砖723万块,机制瓦112万片。是年国家投资8万元筹建一座24门轮窑,1971年投产,并利用余热建一组有6条烘干洞的干燥室,结束了土窑焙烧砖瓦工艺。1972年10月,自行设计制造了一台40型砖机,年产砖坯2000万块。1976年4月,又建一座18门轮窑。1977年,建挤压瓦车间,年增产平瓦250万片。1982年和1985年,又建24门和22门轮窑各1座,使产量大幅度增长。1985年,全厂占地面积396亩,建筑面积149174平方米,固定资产196万元,有职工865人,年产机砖3508万块,机瓦835万片,年产值255.8万元,实现利润26万元,上缴税金25.6万元。

水泥制品厂 该厂为全民工业企业,厂址位于县城南关,占地面积47357平方米。建筑面积5325.3平方米,前身为水泥厂。1970年5月,创办于确山县城西北15公里的秀山。1971年3月,迁回本县。1971年11月,开始生产水泥、石灰。1975年5月,新建磷肥车间投产。1977年6月,分设磷肥厂,1978年8月,磷肥厂复并入水泥厂。水泥厂由于原料费用高,管理不善,造成质低价高,连年亏损,故于1982年2月停产,改名为水泥制品厂。更名后,主要生产水泥檩条、水泥楼板和磷肥。1985年,全厂职工89人,固定资产54万元,年生产水泥楼板11287块,水泥檩条8008根,磷肥397吨,产值41万元,利润2.2万元,上缴税金1.8万元。

第六节 酿 造

上蔡县酿造业历史悠久,明末山西人来蔡创办“福源久”酒店,生产的状元红酒被誉为佳品。清康熙年间的探花程元章在他的《梅花十首》里用“对酒香怜浸琥珀,不尽风情不尽诗”的佳句来赞誉状元红酒。历史上,生产酱醋的作坊在全县城乡到处都有。

1949年“福源久”酒店停产,名酒失传。1957年11月,县建厂生产白酒,1961年停产。1970年,县副食品加工厂开设了白酒生产线,年产白酒94.5吨。1971年,制酒车间分出,建立上蔡县酒厂。1982年,更名为状元红酒厂。

状元红酒厂为县属工业企业,厂址位于县城西关。1971年建厂初期,有职工61人,内设白酒、酱菜、制曲3个车间,年产白酒40吨。1972年,日本与中国建交后,日本前首相田中角荣访华时,随行一参议员提及状元红名酒,引起国家有关部门的重视,于是决定恢复状元红酒生产。经过组织技术人员查阅历史资料,走访原“福源久”酒坊的老工人,延聘老中医共同研制配方、反复实验,历时5年,终于于1977年9月试制成功。投产后,很快打入国内外市场。1985年,全厂占地面积60720平方米,建筑面积16315平方米,固定资产310万元,年生产能力1000吨。主要产品有松鹤牌状元红酒、蓍台特曲、芦岗大曲、望河酒等18个产品,有职工278人,总产值439万元,销售收入470万元,较1980年分别增长96%和180%;实现利润9.9万元,较1980年增长2.6倍;上缴税金97万元,年创外汇12万美元。

1985年县调味品公司酿造车间,年生产酱油150吨,食醋150吨,酱菜45吨,豆制品70吨,年产值25万元。加上遍布城乡的生产酱醋的小作坊,产量可以满足城乡人民的生活需要。

第七节 制革 制鞋

皮革厂 该厂为集体二轻工业企业,厂址位于县城南环路西段。前身是1954年10月建立的县皮革生产合作社。1970年改皮革社为皮革厂,并购置车床、转鼓,削皮机、刮皮机等设备,使生产实现了半机械化。产品有革制品(牛、马、羊鞋面革、服装革,各式男、女毛、单皮鞋)、皮毛制品(羊、狗皮衣、褥子)和剪绒制品(各式地毯、服装、椅垫、拖鞋、帽子、拼花壁毯)。1973年,开始出口皮毛制品。1985年,全厂职工226人,固定资产84.6万元,年产值249.4万元,实现利润2万元,上缴税金13.4万元。

鞋厂 该厂为集体二轻工业企业,1973年建立,厂址位于县城西关。1969年以前,主要生产千层底布鞋,单皮底、双皮底布鞋、白毛底、布底力士布鞋。1969年,布鞋底改手工为机纳,产量骤增。1974年,自制转盘注塑布鞋机及其它附属设备,结束了传统的手工工艺。1980年,开始技术更新改造,扩大生产规模。拥有注塑机、下料机、合布机、颗粒机、搅拌机等设备,年产注塑布鞋100万双以上。全厂占地面积24387平方米,建筑面积7431平方米,1985年,生产品种达到109种。全厂职工423人,固定资产90.7万元,年产值481.6万元,实现利润17.1万元,上缴税金26.8万元。

第八节 制 锅

民国32年(1943),南关铁业工匠贾殿邦试制六印铁锅成功,重达16.3公斤,后经多次改制,重量减至4.2公斤,为上蔡县生产铁锅的开始。1961年,县机械厂曾生产铁锅,但质量低劣,销路不畅。1962年,高岳铁木业生产合作社研制铁锅生产成功。1970年,由高岳集迁至杨集,易名杨集公社机械厂。1979年,改为县办集体合作工厂。1983年1月22日,一分为三:铸锅车间为锅厂,铸铝车间为铝制品厂,机械车间为机械厂。

1984年,三厂复并,定名为上蔡锅厂,为集体二轻工业企业。产品有各种型号的普通铁锅,各种型号的通用铝锅、铝盆、铝壶、各种稀土合金压铸锅,不锈钢锅、煤气炉、餐具、饮具等。1985年,全厂职工296人。建筑面积5061平方米,生产铁锅103万口,铝制品180吨,固定资产63.5万元,年产值223.7万元,实现利润23万元,上缴税金19.2万元。1987年,完成产值1001万元,被评为省先进企业。1988年,生产的“豫上牌”铁锅被评为国家优质产品,该厂被命名为国家二级企业,其产品远销国内外。

第九节 毛笔 漆刷

清光绪十九年(1893),杨集戚新志赴毗邻的项城县禹王刘村学制毛笔后,开始制笔,此为上蔡生产毛笔之始。民国中期,杨集乡从事制笔者遍及各村。建国后,特别是1978年以后,杨集一带群众把制作毛笔作为家庭主要副业。1985年,全乡从事毛笔生产的个体户达2000户,产值400多万元,获利200多万元。

漆刷厂 该厂系集体二轻工业企业。厂址位于城东40公里的杨集乡所在地,前身系社办文具厂,主要从事毛笔生产。1973年12月18日,改杨集文具厂为县二轻集体企业,并开辟漆刷生产线。1974年,“红旗牌”漆刷内销全国10多个省、市和地区,“牡丹牌”油漆刷1974年7月1日从山东省青岛出口。1978年改为上蔡县漆刷厂,专一生产漆刷。产品发展到18种型号,100多个规格,产品自立口岸,先后陆续出口到日本、西德、美国、法国等20个国家和地区,颇受用户赞誉。1980年,全厂职工224人,固定资产32万元,年产值63万元,实现利润1.7万元,上缴税金3.4万元。1985年,全厂职工202人,占地面积33250平方米,建筑面积2795平方米,产值75万元,实现利润1万元,上缴税金2万元。

第十节 造纸 印刷

造纸厂 县城西北二十余里的纸张、纸赵等村很早以前就以造纸为业,制造的桑皮纸及棉纸行销甚广。民国期间李云在黄埠建造纸厂,聘请密县技师进行生产,产品以白棉纸为主,质量从良销售甚广。

建国后,1958年,县兴办造纸厂,日产纸两吨。1962年,国民经济调整时停办。1976年,县又在东关二里庄东筹建日产3吨造纸厂。投产一年多,因技术力量薄弱,产品质量差,又被迫停产。另外城关、无量寺、蔡沟、洙湖等处也先后建了造纸厂。1985年,洙湖纸厂停产。城关纸厂只生产质量较低的卫生纸,无量寺纸厂则生产土纸,两厂年产值仅26万元。

印刷厂 该厂为县属工业企业,厂址位于城内南街路东。1949年7月,县人民政府没收官僚资本家王辛酉的“文华书庄”为国有,附设石印部,改名为新华书店石印服务部。1951年1月,石印部与新华书店分设,更名为上蔡县新华印刷社,时有石印机4部,工人5名,厂房6间,全是手工操作。1952年8月,改印刷社为地方国营上蔡县印刷厂,1955年首次引进一部圆盘印刷机。1958年,印刷机增至8部,职工104人。1962年,国民经济调整时,精简人员,干部职工仅留19名。1975年购买胶印机1部,照像制板机1部,18型车床1台,万能铸字机1部。全厂占地面积4339平方米,建筑面积2551平方米,拥有专业设备45台,通用设备6台。1980年,产值39.3万元,实现利润0.9万元,上缴税金1.8万元。1985年,全厂职工96人,年产值53.8万元,实现利润3.2万元,上缴税金2.9万元。

第十一节 服装

咸丰二年(1852),县人田凌之在东街设第一家手工裁缝铺。民国9年(1920),县实业局购置美制盛家公司缝纫机1台。刘恒义、田同、盛老四、李右元、胡克明先后购置缝纫机,遍兴缝纫新工艺。建国后1954年3月,建城关缝纫生产合作社,工人20人,年制服装1.05万件。1955年12月,建城关第二缝纫生产合作社,1956年3月,两社合并,人员增至110人,年生产成衣及来料加工3.54万件。1973年,转为集体服装厂,属二轻工业企业。1978年后,以生产各种时装为主,开设门市对外来料加工。1985年,全厂职工116人,建筑面积756.07平方米,固定资产7.3万元,生产成衣5.3万件,总产值92万元,实现利润1.1万元,上缴税金3.2万元。

1978年后,城乡个体缝纫户2952家,城关还办有中原服装厂和城关兴旺童装厂,年总产值600多万元。

第十二节 卷烟

上蔡县种植烟草有较长的历史,清代已被列为上蔡特产,因而烟草加工业也随之出现。清代只加工为烟丝,在县内和周口销售。民国时开始出现私人卷烟厂,1942年有黄埠、郏庄寨、申庄、洙湖、十里铺和县城南、北街共7个私人卷烟厂,规模不大。生产的牌号有龙亭、飞马、快活门、三星牌、交通牌、哇哇叫、双姊妹等,至解放前夕停产。1951年10月,县公安局开办“自新烟厂”,生产共和牌香烟(50支装),1952年停产。

1970年,国营上蔡县卷烟厂建成并投产,其设备为东方红卷烟机,机械化程度在当时是较高的,并从武汉请来技师指导。时有管理人员30人,工人390人。主要产品有白菊、双鸽、古蔡(简装和精装两种)、航天等,投产当年生产197箱。到1977年9月停产,8年中共生产香烟27876箱,最高年产值1800万元,税金900万元。1980年又恢复生产,1981年二次停产,其厂并入机械厂。

第十三节 其它工业

一、粮油加工

建国前,粮食和油脂加工均以人、畜力为动力,设备简陋、笨重。1946年,上蔡拥有石片磨29890盘,平均每20人左右一盘。1960年前,广大农村仍用石片磨加工面粉。油脂加工则采用传统的小磨、锤榨、绞榨方法。1953年8月,粮食局在城关组建面业社(畜拉石磨)共18个生产组,183户,每户日产面粉25-30公斤。1958年秋,粮食局在关帝庙建立面粉加工组,用45马力柴油机带10盘石片磨,日产面粉1000公斤。

面粉厂该厂建于1959年春,属粮食部门附属工业。当时配装28节寸钢磙磨粉机5台,日产面粉25吨,职工37人,固定资产27万元。1972年,改用30节寸双边磨粉机两台,日产面粉42吨,职工49人,固定资产27.9万元。1984年10月,日产60吨面粉设备建成投产。该设备采用国内先进气压磨粉机,全部自动化。

油厂 粮食部门附属工业,1952年7月建成投产,时有厂房13间,仓库30间,装配动力机1台,18.56千瓦蒸气炉1部,立式滚筒1部,水压榨油机16台,职工37人,年产值53.8万元,上缴利润2.3万元。1957年增添蒸气机1台,锅炉1台,年产值95.7万元。1970年,旧油厂关闭,在白云观新建一座机械化油脂加工厂,于1971年投产。内设榨油、炼油车间和肥皂车间。1972年,淘汰蒸气车间,改用网电,并增添200型螺旋榨油机1台,五节寸蒸炒锅1台,年生产油品1800吨。1976年建成油脂浸出车间,年浸出能力3100吨,日处理油饼15吨。

1979年,油厂与面粉厂合并,更名为粮油加工厂。1980年,生产面粉9447吨,油品1304吨,总产值556万元,实现利润19.3万元。1985年,有职工185人,占地面积4.2万平方米,固定资产192.7万元,完全机械化、自动化生产,年生产面粉9028吨,油品1353吨,总产值达593.2万元,实现利润22.6万元,上缴税金12.5万元。

乡镇共有小型榨油机587台,其中乡办7台,个体580台。

蔡沟面粉厂 属粮食部门附属工业,位于城东30公里的蔡沟集西南角。1978年1月投产,拥有500型磨粉机3台。1981年,生产面粉3142吨,产值103万元,亏损0.7万元。1985年,添置63型磨光拉丝机1台。全厂职工30人。固定资产32.9万元,生产面粉2409吨,产值85万元,实现利润1.3万元。

1978年后,随着开放搞活政策的深入贯彻,面粉加工、榨油个体户纷纷出现。1985年,全县建有共20个面粉厂,拥有磨粉机65台,日生产能力260吨。村办和个体户磨粉机2413台,日生产能力965吨,连同县办、乡办面粉厂日产面粉共1225吨,保证了全县人民的生活需要。

饲料加工厂 为粮食部门附属工业,建于1981年秋。1984年10月,购置4kg饲料粉碎机1台,日产8吨。1985年底,全厂职工50人,拥有固定资产24.4万元,年产配、混合饲料2600吨,产值67万元,实现利润9.07万元,除供应本县外,还外供汝南、遂平、西平、正阳、驻马店、信阳、淮阳、商水等县市。1985年,地区同行业饲料质量检验评比中,名列第一,在省同行业中,名列第二。于1985年7月,工厂由城内关帝庙迁至城外东北隅武庄。

二、棉花加工

1958年建西关棉花加工厂,后随着植棉面积扩大,又先后筹建塔桥、蔡沟、西洪棉花厂。1973起,各厂除轧花、剥绒、打包外,还增设棉籽榨油生产,返还油饼,深受棉农欢迎。

西关棉花厂 厂址位于县城西约0.5公里处。1958年7月1日建成,同年12月投产。属二·四台型轧花厂(2台轧花机·4台剥绒机·1台打包机),占地41.5亩,投资20万元,建筑面积500平方米,全厂职工296人。1959年,轧花1000吨。配有两台解放牌60匹马力汽油机。打包机采用人推。1959年,增加1台180匹马力柴油机。1976年增加打包机1台,剥绒机2台。1977年配95型榨油机6台,开始榨油生产。1978年,设备动力改用电力,成为二·六台型轧花厂。1985年,建筑面积8818平方米,固定资产44.8万元,全厂职工105人,产值417万元,轧花123.5万公斤,榨油17万公斤,实现利润9.9万元,上缴税金5789元。

塔桥棉花厂厂址位于城东17公里塔桥集。1959年11月建成投产。占地18.5亩,建筑面积500平方米,属一·二台型轧花厂(1台轧花机、2台剥绒机、1台打包机)。全厂职工56人。1962年5月,扩大为二·四台型,职工80人。1973年,扩展为二·六台型设备。1976年配95型榨油机4台,开始榨油生产。1981年,设备动力改用电力。1985年,全厂职工88人,完成产值187.7万元,轧花612.5吨,榨油160吨,实现利润6.5万元。拥有固定资产40万元,建筑面积5618平方米。

蔡沟棉花厂 该厂位于城东30公里的蔡沟集。1967年11月建成,占地15亩,建筑面积600平方米,属一 二台型轧花厂(轧花机1台,剥绒机2台、打包机1台),配60匹马力柴油机1台,投资15万元。全厂职工30人,1968年,轧花500吨,动力改为120匹马力柴油机。1973年,率先开展榨油生产,配95型榨油机3台。1985年,全厂职工105人,完成产值162.5万元,轧花485吨,榨油28吨,实现利润5.3万元,上缴税金4.5万元。拥有固定资产32万元,建筑面积4789平方米。

西洪棉花厂 厂址位于城北12.5公里的西洪集北。1971年10月建成。占地20亩,投资7.5万元,开始搭简易厂棚生产,属一·二台型轧花厂,仅承担打包任务。全厂职工35人。1976年10月,增设轧花机1台,剥绒机3台,54匹马力柴油机1部,1979年,动力改用电力。设备为一·四台型。1980年,购置95型榨油机3台,开始榨油生产。1985年,全厂职工42人,产值192.7万元,轧花500吨,榨油80吨,实现利润3.5万元,上缴税金3900元。拥有固定资产48万元,建筑面积3403平方米。

三、食品加工

副食品加工厂 该厂为商业局附属工业企业。厂址位于城外东北角。前身是公私合营“酱菜园”。1957年9月,成立县副食品加工厂。1958年,产值达29万元,实现利润1.8万元。1962年9月,合并到县副食品公司。1976年交县蔬菜公司。1978年12月,从蔬菜公司分出,复称上蔡县副食品加工厂,隶属县商业局。主要产品为各式糕点。随着人民生活的提高,逐步恢复和新创一些传统产品及高档产品,如麻片、白蜜柿、桃酥、元酥、老人酥、枣泥月饼、象牙糖、白皮点心,以及大小京果等产品30多种。1985年,全厂拥有7个车间,建筑面积3170平方米,固定资产49万元。全厂职工112人,总产值110.6万元,实现利润2.5万元。

姜、蒜烘炙厂 为邵店乡乡镇工业企业。1982年6月建成投产,设计能力年产蒜片80吨,是邵店乡利用生姜、大蒜优势为原料的加工企业。产品出口美、英、日本等国。1984年,生产蒜片40吨,糖姜片8吨,完成产值20万元。实现利润4万元,上交税金1万元,同年12月,又利用当地特产辣姜等,试制成功“蔡州天姜片”和“糖冬瓜条”等14种新产品。1985年,全厂职工98人,完成产值17万元,实现利润0.6万元,上缴税金0.6万元。

油条精加工厂 为乡办工业企业。厂址位于城东37公里的崇礼集。1983年建厂,产品为桃花沟牌油条精。1985年,全厂职工35人,固定资产1.5万元,生产油条精4000件,产值23万元,实现利润4.5万元,上缴税金0.4万元。

保健食品罐头厂 为个体工业,厂址位于城郊乡王会庄。1984年建厂。设备有锅炉、灭菌锅、预煮锅、真空封罐机等。工人在旺季有100人、淡季50人。1986年流动资金27万元。生产有银耳、平菇鸡、浓汁烧鸡、红烧牛肉、苹果、梨、黄桃、桔子、珍珠瓜、鸡爪等罐头。年产值27.37万元,盈利2.5万元。

四、造船

造船厂上蔡船厂建于1964年11月,厂址在塔桥集桥南700米洪河堤下,面积240平方米。初建时只有布棚、拉绳和一些木工工具,由懂木工技术的船民从事修造船工作。制造的第一艘木船长9米,宽4.2米,深0.7米,载重12吨,造价4500元。至1981年共制造木船30艘402吨位。后因洪河断水,船厂停产。1985年船厂复产。购置了电焊机,手电钻、千斤顶、绞盘、起重器等,参考江苏省镇江造船厂图纸,开始造钢质桨机船和水泥挂浆机船。