上蔡历史悠久,文化源远流长,县境已发现古代文化遗址36处、古城址4处、古墓葬15座;馆藏龙山、屈家岭文化等时期的出土文物1424件(其中一级14件、二级53件、三级301件)。

上蔡素有戏曲之乡之称,县境广为流传的戏曲有豫剧、曲剧、越调和河北梆子等。曲艺有河南坠子、评书、道情、大鼓书、山东快书、山东琴书、三弦书等。民间音乐有灯歌、劳动号子、宗教歌和叫卖歌;舞蹈有龙灯、旱船、狮子、老虎、高跷、竹马等十余种。

建国后,文化事业迅猛发展,但发展的道路是坎坷的。建国初期,内容和形式都比较健康,每逢节日,从机关、学校到农村群众都自编自演,节目新颖,形式多样;县剧团、曲艺队经常下乡巡回演出,深受群众欢迎。1958年“大跃进”时期,文化领域也刮起了“浮夸风”,搞什么“人人写诗歌,生产戏剧化”等,引起群众反感。1959-1961三年困难时期,群众文娱活动冷清沉寂。“文革”中文化艺术遭到严重的摧残,县文化主管部门陷于瘫痪,不少名演员和文艺工作者被挂牌游街、批斗、下放劳动。县剧团的古装戏服被焚毁或查封,除了八个样板戏,其它剧目一律禁演。县曲艺队被解散,文化馆大部分图书被查抄。

中共十一届三中全会后,文化艺术事业进入健康发展时期。1981年农村实行家庭联产承包责任制后,随着群众物质生活水平的提高,群众文化生活也开创出一个崭新局面。曲艺、美术、书法、摄影、电影、电视、民间文学、音乐、舞蹈等文化活动,出现了百花争艳的繁荣景象。至1985年,全县25个乡(镇)均建有文化站,村委成立文化室,形成了县、乡(镇)、村三级文化网,并出现了一些个体文化专业户。专业剧团2个,业余剧团92个(1982年统计)。影院、影剧院11座。城乡放映单位170个,放映人员251人。16MM放映机157部,35MM放映机3部。全县安装喇叭8万多只。年发行图书43万7千余册(套)。馆藏档案为86个全宗,档案29007卷,资料6045册(本)。党史办公室、地方史志编纂办公室、地名办公室等文化事业机构相继建立,并在广泛采撷资料之后,编纂成书。不少新闻报导稿件和文学作品在省级以上报刊或电台发表、播放;书法、绘画及摄影作品在省级以上展出或由出版社出版。

第一章 文化事业单位

第一节 文化馆(站)

上蔡县民众教育馆 民国21年(1932)元月建立上蔡县民众教育馆,地址在城内北街石头巷关帝庙。民国22年迁至北街旧武营(今城关三小)。设有教导组、生计组、艺术组。各组置主任1人、干事1人,并附设有图书室、报刊阅览室。

上蔡县人民文化馆 1949年3月,在民众教育馆旧址建立上蔡县人民教育馆,配馆长1人、工作人员6人。1950年4月迁至东街路南,改称上蔡县人民文化馆。1969年秋,文化馆与广播站、新华书店、剧团合并为上蔡县毛泽东思想宣传站。1970年秋,恢复上蔡县人民文化馆建制。1973年,工作人员增至11人。1979年11月,于黄埠公社黄埠集建立上蔡县人民文化馆黄埠分馆,配馆长1人、工作人员6人,负责黄埠、邵店、无量寺等3个公社的文化工作。1984年9月,县文化馆有正、副馆长和馆长级协理员各1人,内设文学创作辅导组、群众文化组、美术摄影组、文物组及后勤组,工作人员增至21人。

文化站 1953年春,建立5个区文化站(五龙、东洪、黄埠、洙湖、蔡沟),各站配站长1人。1956年秋,区建制撤销,区文化站随之撤销。1978年10月,建立华陂、蔡沟、黄埠、朱里、塔桥、洙湖、东洪、东岸等8个公社文化站(民办公助)。1979年9月,建立无量寺、齐海、邵店、党店、和店、五龙等6个公社文化站(民办公助)。1981年3月,建立城关、城郊、大路李、百尺、小岳寺、崇礼、杨屯、杨集、韩寨、西洪、石桥等11个公社文化站(民办公助)。每个公社文化站有站长或专干1人,截止1985年底,全县25个乡镇均设有文化站,共有房屋187间、图书28658册、电影机19部、照像机7部、橱窗19个、宣传黑板77块、棋类119副、球类52套。

第二节 图书馆(室)

通俗图书馆 民国8年(1919)县建通俗图书馆,民国12年县劝学所改为教育局,该馆附设其内。购置通俗读物,供民众借阅,后并入中山图书馆。

民众教育馆图书室 民国31年(1942),县民众教育馆开设图书室,置图书管理员1人,有书库、阅览室2间,藏书一万余册。

中山图书馆 建于民国24年(1935),置馆长1人、管理员1人,有书库、阅览室7间,因馆址位于中山公园内(现县一中操场南端),故称中山图书馆。馆内藏有《万有文库》二集、《古今图书集成》、《四库全书珍本初集》、《二十四史》等大部头书籍及其它图书。民国28年(1939)8月,私立武津高中建立,图书馆将《万有文库》、《古今图书集成》、《四库全书珍本初集》三部巨书交给该校收藏。民国30年(1941)元月,日军侵入县城,馆舍及图书全被焚毁,中山图书馆遂告废。

县人民文化馆图书室 1950年,县人民文化馆开设图书室,有书库1间,阅览室2间,藏书1万余册。1980年县图书馆成立后,图书室藏书全部移交县图书馆。

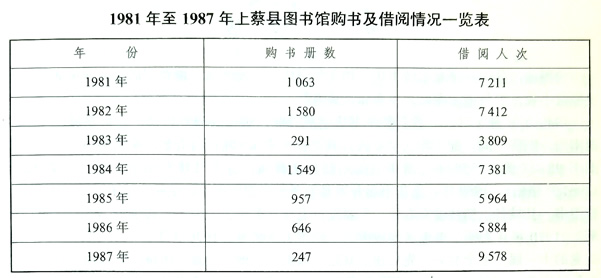

上蔡县图书馆 建于1980年10月,馆址在文化馆前院,有阅览室3间、图书借阅室2间、书库3间、采编室1间。该馆置馆长1人、工作人员7人。设有采编、外借、阅览、参考咨询等组。截止1985年底,馆藏图书23000余册,其中有社会科学类9216册、马列主义类1100册、自然科学类10129册、图书资料3000册、古籍线装书200册,其它101册;馆藏各种杂志250种6400本、报纸72种1517份(一月为一份)。另有英、俄、日、德、法等5种文字的工具书。图书馆除开展馆内借阅外,每星期有一至两次用流动书车到城关机关、学校送书上门,并用流动书箱和文化站、专业户进行交流,以农业科普读物为主。

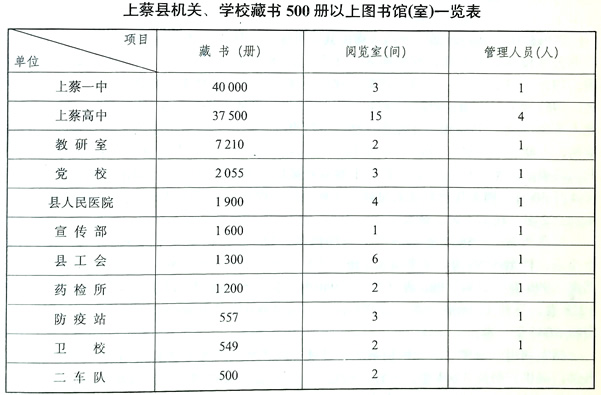

机关图书馆(室) 民国时期,县内只有上蔡县立初中、私立武津高中设有图书室。建国后,随着文化教育事业的迅速发展,县内机关、工厂、学校等单位纷纷建立图书馆(室),供内部借阅。各单位图书馆(室)均配有专职或兼职管理人员。止1985年底,县内藏书500册以上的机关图书室11个,藏书500册以下的机关图书室28个。

农村图书室 中共党的十一届三中全会后,广大农民群众学科技、学文化的热情骤然兴起。至1985年底,全县25个乡文化站均建有图书室,共藏书25000册。农村先后建立村办图书室238个,藏书共计15万余册。

第三节 书 店

建国前,县内开设有私营书店,如文华书店、三友书店、群益书店、青年书店等,主要经营小说、教科书、字帖、字典和文具簿等。

1949年8月1日,上蔡县新华书店建成开业。隶属县委宣传部,地址在城内十字街西南角,旧房3间,配工作人员2人。县委拨小麦1.5吨作为资金,购买书籍,当年销售图书98417册。1958年,新华书店划归县文教局,各公社建有图书发行门市部12处(1961年撤销)。1969年,新华书店并入县毛泽东思想宣传站。是年全县有21个供销社经营图书。县城各供销社设立专柜,主要发行毛泽东著作和《毛主席语录》,名曰“宝书门市部”。1970年县毛泽东思想宣传站撤销,新华书店恢复。1976年工作人员增至19人。中共党的十一届三中全会后,先后建立蔡沟、洙湖、朱里、华陂、塔桥5乡和白云观市场等6个门市部。1985年,全县销售图书4375033册(套),营业额达1348605元。截止1986年底,工作人员增至28人,其中干部9人、营业员19人。

第四节 档案馆

建国初期,县内各部门的档案均由其自行保管。1956年6月,各单位重要档案由县委办公室设档案室管理,配专职人员1名。1958年8月,建立上蔡县档案馆,隶属县委。1959年3月,建立上蔡县档案管理科,属县人委,与档案馆合署办公,专职人员6名。1962年6月,撤销档案管理科,保留档案馆,专职人员减为3名。1966年10月,“文化大革命”开始,档案馆停止业务活动。1979年11月20日,建立中共上蔡县委办公室档案科,专职人员4名。1980年4月14日,撤销档案科,建立上蔡县档案局,编制4人,归属县委办公室。11月6日,恢复上蔡县档案馆,专职人员3名,局馆合署办公。1985年4月30日,档案局改归县人民政府序列,局、馆共有专职人员14名,其中局长1名、副局长2名、秘书1名、馆长1名。

馆藏档案:1956年至1958年8月的档案为850卷。1958年9月至1962年6月为9个全宗,档案5392卷,资料1820册(本)。1962年7月至1966年10月为14个全宗,档案6996卷,资料2080册(本)。1966年11月至1979年11月为15个全宗,档案8228卷,资料4536册(本)。1979年12月至1987年底为86个全宗,档案29007卷,资料6045册(本)。

档案利用:采用汇编专题档案文件目录,或送货上门等办法利用档案。1959年,为各部门提供资料共3143卷次、518人次。1985年,为编史修志部门和各机关单位提供档案资料10223卷(册)、2689人次;复制档案193件、1052页,为服务各项工作发挥了效益。

第五节 地方史志编纂办公室

编修地方志是我国传统的文化事业,“盛世修志”之风,自古至今,代传不衰。

上蔡县编修地方志自何时始无籍可考,有文字可查的《上蔡县志》在建国前有3个版本:清顺治十六年(1659)修成县志一部,这部志书现在已佚;清康熙二十九年(1690)修成《上蔡县志》一部,这部志书是县内现存最早的一部志书;民国32年(1943)修成《重修上蔡县志》一部;建国后,于1959年县设县志编纂办公室,修成《上蔡新志》一部;1982年,在全国各地掀起修志热潮的情况下,县成立了由县长张遵道任主任委员,人大副主任黄世凯等8人任副主任委员和57名委员组成的上蔡县志编纂委员会,编委会下设总编辑室,临时配主任1人、副主任3人。1984年,改总编辑室为地方史志编纂办公室,有主任1人,正式下达编制员额15人,并定为县直一级常设机构。内设机构有:秘书股、编审股、资料征集股,各配股长1人。

县史志办公室从建立到该书出版,其工作可分为五个阶段:(1)1982年-1984年,建立机构,拟定篇目,搜集资料。(2)1985-1986年,全面发动县直单位和各乡镇编写部门志、乡镇志,为编修县志提供资料。(3)1987-1989年,撰写县志初稿。(4)1990年-1993年修改县志稿。(5)1994年-1995年终审定稿,正式出版。在进行以上工作的同时,还于1982年-1983年对清代《上蔡县志》进行了标注,并重印为精装本发行,此书获河南省地方志成果二等奖;1983年3-6月,编印《上蔡修志简报》6期,1984年3月,又开始编印《上蔡史志资料汇编》,先后共编3期,铅印6000余册,内部发行,此书获驻马店地区地方志成果一等奖。

第六节 党史办公室

1981年成立中共上蔡县党史资料征集领导小组,下设办公室,主任由党校校长兼任,并抽调5人为专职工作人员。1984年3月15日,更名为中共上蔡县委党史资料征集编纂委员会办公室,主任1人,工作人员3人。1985年,配秘书1人。1987年配副主任1人。1991年底,配主任,副主任各1人。工作人员6人(内有协理员2人)。

党史办公室成立后,通过内查外调,广泛征集资料,编写了民主革命时期(1927年5月-1949年9月)和社会主义革命时期(1949年10月-1985年)上蔡县党史大事记,撰写了专题资料《北伐军讨奉上蔡之役》、《上蔡阻击战》、《蔡沟战斗》、《上蔡县的抗敌斗争》、《抗美援朝爱国运动》、《上蔡县的民主运动》、《上蔡县的剿匪反霸》、《上蔡县的镇反运动》、《上蔡县的整建党运动》、《上蔡县农业合作化运动》、《上蔡县的反右派斗争》等10余篇,并会同组织部、档案局,编印了《中共河南省上蔡县组织史资料》一书,计25万字。为立准、立好地方党史、服务于社会主义建设事业积累了丰富资料。

第七节 地名办公室

1982年成立上蔡县地名办公室,设主任1人,副主任2人。1985年5月4日,成立上蔡县地名委员会,设主任1人,副主任2人。1987年5月2日,撤销上蔡县地名委员会,改称上蔡县人民政府地名办公室。1989年12月,地名办公室划归县民政局领导。开展的主要工作有:(一)上蔡县地名管理工作;(二)1982年至1984年5月,进行了全县地名普查;(三)1984年6月至1986年5月,为《中华人民共和国地名词典》搜集资料,编写词条;(四)1986年6月至1988年5月,为《河南省古今地名词典》编写词条;1988年6月后,开始编纂《上蔡县地名志》。

第八节 剧团 曲艺队

一、剧团

上蔡县新声剧团 民国23年(1934),上蔡县民众教育馆馆长李云创办戏剧训练班,招收男女学员50余人,聘请艺人尚双林等为教师,教唱河北梆子、豫剧、京剧三个剧种。民国25年(1936),改名为上蔡县新声剧团。民国27年(1938),该剧团由国民党河南省第八行政专员公署和陆军106师接管,改称河南省八区救国剧社。民国34年(1945),日本投降后,返回上蔡,恢复新声剧团原名。民国37年(1948),改编为国民党127军301师剧团。翌年,改编为国民党127军军部政工处政工二队。同年冬,随国民党溃军逃往四川省忠县。

上蔡县宣传队 1949年7月1日,成立上蔡县宣传队。设有指导员1人,队长1人,导演1人,共有队员32人。该队演唱有曲剧、歌剧、话剧等剧种。代表剧目有:《血泪仇》、《白毛女》、《赤叶河》、《上当》、《兄妹开荒》、《王秀鸾》等。该队1950年3月转为土改工作队。

上蔡县河北梆子剧团 1956年,上蔡县人民政府派员将原上蔡县新声剧团从四川省接回,改为上蔡县青年剧团第一队,后又改名上蔡县河北梆子剧团。1956年,参加信阳地区首届戏剧汇演,演出的《宋金郎》剧目,有6人分别获得编剧,导演、演员一、二、三等奖。1957年,参加河南省首届戏剧汇演,有6人获奖。“文化大革命”十年(1966-1976),该团改称工农兵文工团。当时以演唱河北梆子为主,兼演豫剧,有时也演唱曲艺或表演歌舞。所演节目主要有:《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《杜鹃山》、《红色娘子军》等。剧团以表演艺术、武功、舞美、服装、音乐设计等著称于驻马店地区,演现代剧尤为突出。1979年,该团参加驻马店地区戏剧汇演,上演自编的《刘都堂》一剧,有9人获得导演和演员奖。1981年,该团参加驻马店地区青年演员戏剧汇演,有3名青年演员获一、二等奖。1982年,参加省青年演员戏剧汇演,李秀荣等7人分别获演员一、二、三等奖。参加汇演的剧目《喜荣归》和《花蝴蝶》,由省电台、电视台录音、录像、播放。该团主要演员有:张福顺、宋鸿禧、刘玉玲、宋品、赵天顺、王兰芝、李秀荣、郑春英、王梅英等。代表剧目有:《大登殿》、《宋金郎》、《蝴蝶杯》、《红灯记》、《八一风暴》、《喜荣归》等。1985年剧团改革时被撤销。

上蔡县豫剧团 1950年,以建国前的梁庄窝班为基础,成立上蔡县青年豫剧团。1956年4月,与上蔡县河北梆子剧团合并,改名为上蔡县青年剧团第二队。1958年,两团分开,各复原名,1966年,根据上级一县一团的指示精神而撤销。

1976年,县文教局成立“文艺宣传队”,招收学员40名,进行豫剧培训。1979年,以上蔡县豫剧训练班名义对外演出。1981年,定名为上蔡县豫剧团。1984年演播的十集广播系列戏曲《李白》在全国广播戏曲交换会上获展播奖。1985年剧团改革,该团被撤销。同年9月,重新组建上蔡县豫剧团。该团曾与河南省豫剧二团部分演员组成联合体,改名为河南省实验豫剧团。1986年7月,联合体解散,又恢复上蔡县豫剧团名称。该团主要演员有:王桂英、高桂枝、高二印、张连珠、李大凤、关启云等。代表剧目,古装剧有:《穆桂英下山》、《白罗衫》、《花木兰》、《白蛇传》、《西厢记》、《杨八姐盗刀》;时装剧有:《李双双》、《刘胡兰》等。

农村业余剧团 农村业余剧团有半职业剧团和业余剧团两种类型。70年代末期,凡演员阵容整齐,服装道具齐全,演出条件较好的为半职业剧团,这类剧团有:黄埠百花、西洪寇庄、崇礼、东岸、朱里、和店共6个。1981年,黄埠百花剧团代表地区参加省业余文艺汇演,演出县自编历史剧《三传圣旨》,获演出一等奖,剧本二等奖。省电台、电视台录音录像,向全省播放。

1982年统计,全县共有农村业余剧团92个。按所有制性质分,有集体和个体两种;按组织形式分有合作经营、戏校、玩会班三类。共同特点是农闲从艺,农忙务农。业余剧团遍及全县25个乡镇,有些乡多达十几个,故上蔡有“戏曲之乡”之称。

附:戏台 戏楼

(一)、戏台

戏台有高台与土台两种:

(1)高台 一般用13块长木板拼成,也有用四轮太平车或埋木杆架横梁搭成的。分前后台,后台用秫杆、苇席及布围圈,上部撑起布篷。这类戏台多由私人建造出租,并负责照明设备。建国前,照明多用油灯(俗称大鳖灯),建国后,用汽灯,60年代起,陆续使用电灯。

(2)土台 农村在没有条件的情况下,大多用土培成高出地面三、四市尺的土台,后台用秫杆、苇席围圈即可演出。高台与土台多用于农村庙会、春会、物交会。

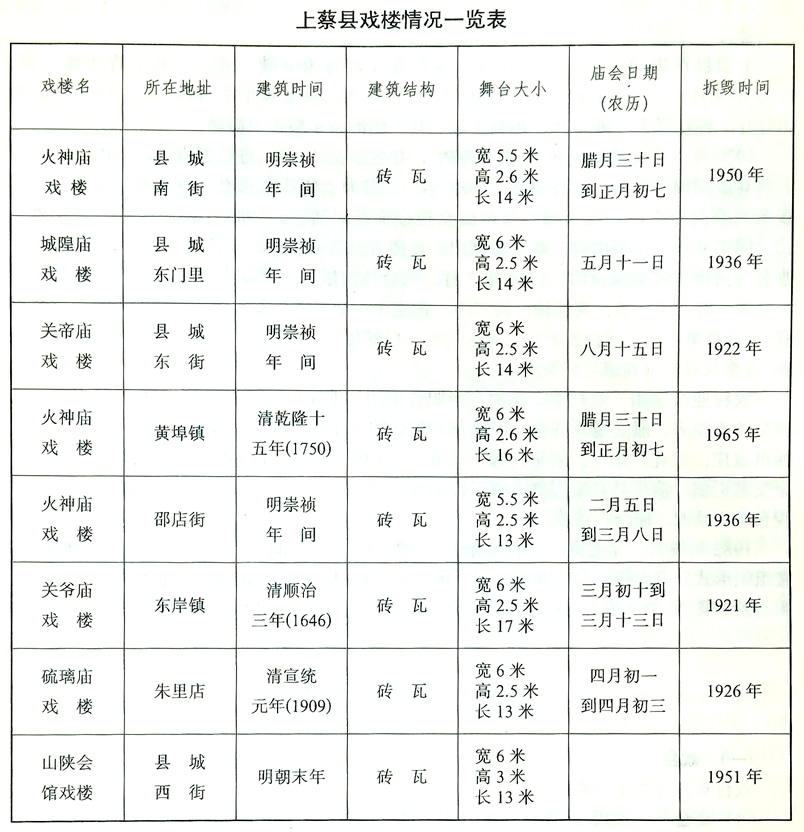

(二)、戏楼

戏楼是固定的文艺演出设施。上蔡县最早的戏楼修建于明崇祯年间。到民国时期,全县有戏楼8座,多建于寺庙附近或寺庙内,供庙会祭神演戏使用。戏楼一般砖木结构,多为两层。戏台高3米左右,用木柱支撑,台中间有横墙隔为前、后台。多数戏楼飞檐斗拱,雕梁画栋,甚为壮观。

二、曲艺队

上蔡县曲艺人员在建国前全是个人演唱自谋生计。建国后,为便于管理,文化馆将曲艺人员组成活动小组。截止1985年底,全县共组建曲艺小组40个,曲艺人员101人,遍布全县。各种曲艺人员有时在本县演唱,有时到外地演唱。

上蔡县曲艺队 该队成立于1959年,由徐万长、董木、赵成七、刘九龄、张道明、李洪武6人组成,1967年解散。1965年4月,文化馆招收曲艺学员5人,又组成一个曲艺队,归文化馆领导。他们深入农村巡回演唱,演唱的曲艺有河南坠子、山东琴书、三弦书等。代表节目有:《雷锋参军》、《韩英见娘》、《八块八》、《卖货郎》、《俩老人》等。1967年集体性质的曲艺队解散,全民性质的曲艺队人员并入河北梆子剧团。

上蔡县说唱团 1972年10月,县文化馆招收学员13名,组建上蔡县说唱团。演唱的曲艺有:河南坠子,山东琴书、三弦书、山东快书、大调曲子等。此外,还兼演一些小戏曲,如道情《前进路上》。演出的主要节目有《十个鸡子》、《赔茶壶》、《冬梅》、《野营路上》、《红灯记》、《大老王剃头》等。1976年解散,人员另行分配。

附:(1)上蔡县曲艺协会

1978年5月,成立上蔡县曲艺协会,设主任1人、副主任1人、委员4人,吸收曲艺人员116人为会员。“曲协”对曲艺人员考核,合格者发给演出证,并规定了每场收费标准。

(2)上蔡县民间艺术协会

1984年元月,建立上蔡县民间艺术协会。加入协会的有曲艺、唢呐、杂技、魔术等艺人。发展会员725人,并颁发了演出证。全体会员民主选出11人组成执行委员会,组织领导全县民间艺术工作。

第九节 电影公司

上蔡县电影公司 1963年2月,建立上蔡县电影管理站,1981年改为上蔡县电影公司。内设放管股、发行股、机修股、拷贝股、财务股、办公室。工作人员36人。1985年5月,在蔡沟建农村电影管理站,负责杨集、和店等6个乡的影片发行和放映管理工作。

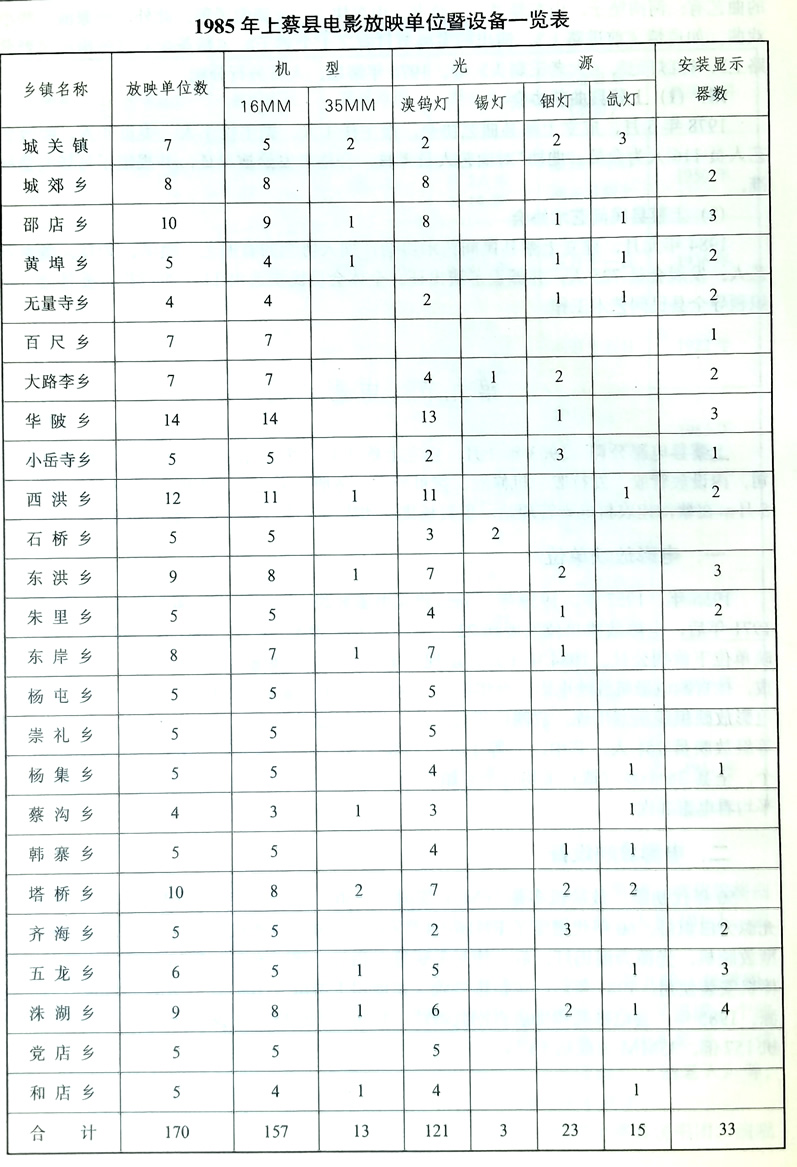

一、电影放映单位

1955年、1957年、1959年,先后建立电影放映一、二、三队到全县各地巡回放映。1971年后,电影放映单位发展到22个。1977年,增至34个。1981年,有24个国营放映单位下放到公社。1984年1月,出现了第一个个体电影放映户-齐海乡丁赵村刘新成,他自购电影机放映电影。当年年底,电影放映单位猛增至101个。随后,各种类型的电影放映组织相继出现。放映区实行开放,放映网点遍及全县。止1985年,全县共培训等级放映员251人,其中,一等1人,二等7人,三等243人。城乡共有放映单位170个,全县25个乡(镇)平均每个乡镇7个,每6000人有一个放映单位,全县每人每月平均看电影3次。

二、电影放映设备

50年代初期,放映机多是16MM德国式。50年代后期添置了FL-35MM提包机,光源为白炽灯。60年代增添了FN16-4型和F16-4型放映机。1975年更换为F16-4A 型放映机,光源为溴钨灯,后又使用了铟灯、氙灯、锡光光源。1978年县电影院弧光碳棒机安装使用。1981年后,集镇影剧院开始使用上海解放104型35MM提包机,氙灯光源。1985年,县电影院和邵店影剧院增添了放映立体电影的设备。全县共有16MM放映机157部,35MM放映机13部。

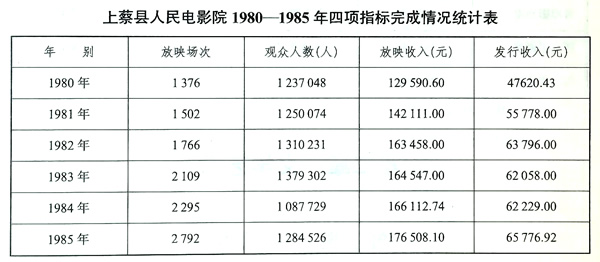

(三)电影放映

民国23年(1934)3月,河南省教育厅社会教育推广部在县城中山公园(现县一中操场),首次放映无声影片《苦学生》、《孤儿救主记》。之后,又有外地影商在县城西大寺和山陕会馆放映《关东大侠》。1952年,河南省电影放映第三队曾先后来县放映苏联影片《青年近卫军》,国产故事片《智取华山》、《白毛女》、《赵一曼》等。1955年8月,上蔡县首建电影放映队后,电影放映逐年发展。1985年3月,上蔡县人民影院首次放映立体电影《欢欢笑笑》。

附:(1)人民电影院

上蔡县人民电影院的前身是上蔡县人民会场。始建于1951年。位于城内东街路北,为砖木结构,淮草屋顶,占地面积500平方米。主要用于演剧、开大会,很少用于放电影。1964年5月,将人民会场改建为砖混结构的人民电影院,有座位1012个。1978年12月安装了松花江5501X-35mm弧光碳棒座机。1985年改为氙灯,光通亮为15000流明。同时,增置了立体电影放映设备。

(2)影剧院

上蔡县人民影剧院的前身是人民乐院。1958年建成,位于县城西街路北。1968年,更名为上蔡人民剧院,工作人员7人。1981年,又更名为人民影剧院,并开始放映电影。1982年,103型换为104型放映机。1983年,104型放映机更换为松花江5502x型座机,光线达9千至1.8万流明,声光俱佳。工作人员增至26人。1984年,把原来的条椅式座位更换为新型活板靠椅座位1151个。1985年,接建后台楼房12间,工作人员增至31人,是年被评为地、县先进单位。

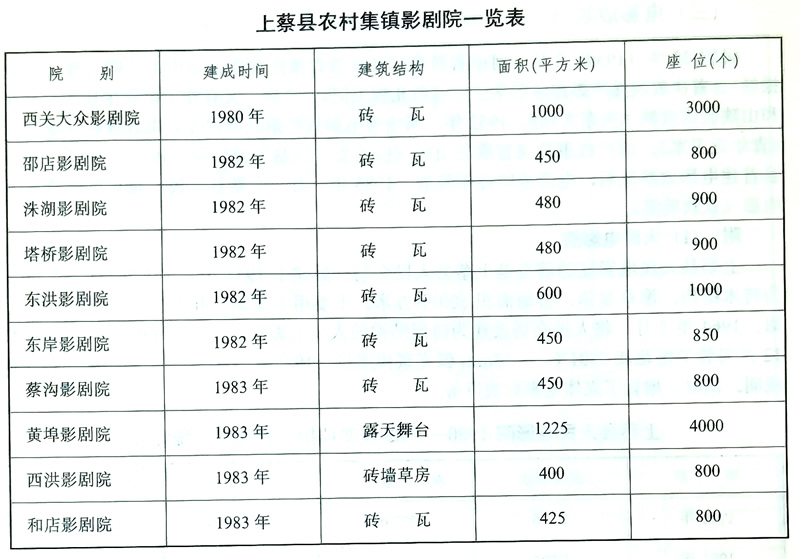

在农村还先后建有影剧院10座,除西关大众影剧院外,其它集镇影剧院多是由1958年“大跃进”时期修建的人民会场、礼堂或饭厅改造而成,座位多系水泥板,设备简陋。其情况见下表。