建国前,群众多在村旁、房前屋后、坑塘周围零星栽植各种树木。种类主要有臭椿、苦楝、泡桐、槐、桑、榆、柳及柿枣、桃、李、梨、杏等树种。另有面积不等的柏、桑、楸、柿、桃、李、沙果等林园、果园。

建国后,林业发展较快。1982年全县计有泡桐、榆、杨、槐、楝、椿、柳等24科、52种,各种树木7872652株,人均7.4株;林木覆盖面积10.65万亩,覆盖率为4.73%;年立木生产量10.19万立方米,生产率为29%;立木蓄积量34.65万立方米,人均0.33立方米;林业总产值291.9万元,占农业总产值的1.36%。果园面积4792亩,零星果树46.4万株,人均0.42株;水果年产量750吨左右;1982年前,水果品种以柿、枣为主,之后以桃子为大宗。

上蔡林业的发展是曲折的。1957年以前,群众育苗、植树积极性十分高涨,每年植树70万株以上,育苗面积400亩左右。1957年,用材树保存918万株,年产值2.6万元,占农业总产值的0.066%。1958年,在“大跃进”形势下,全民大炼钢铁,大刮“共产风”,私人树木一律归公,后又遭天灾人祸,致使林木大量被毁。到1961年,林业总产值下降到1.4万元。1964年以后,林业有较大发展。到1966年,林业总产值增加到107.8万元,在农业产值总比重中上升到1.57%。1967至1974年,8年平均年产值172万元。1974年,全县有社办林场18个,占地5270亩,当年零星植树200万株以上,全县基本实现农田林网化,成为全国平原绿化先进县。1975年8月,遭受特大洪水灾害,全县5000多亩苗圃被毁,树木被冲倒、淹死和用作堵堤、搭庵棚用等共损失2540万株,年产值下降到30万元,仅相当于上年林业总产值的19.6%,到1981年,林业年产值恢复到194.3万元。1982年,由于采伐过量,用材树保存株数仅为896万株。1983年3月,县政府发布《关于保护林木发展林业生产实施细则》,并普遍颁发林权征。1984年9月,国家颁布《森林法》及《森林法实施细则》,林木和果树逐步得到保护和发展。1985年,当年造林面积达4667亩,零星植树633万株,育苗面积2388亩,林业年产值达到436.9万元,占农业总产值的1.36%。

第一章 林业资源

第一节 林业用地

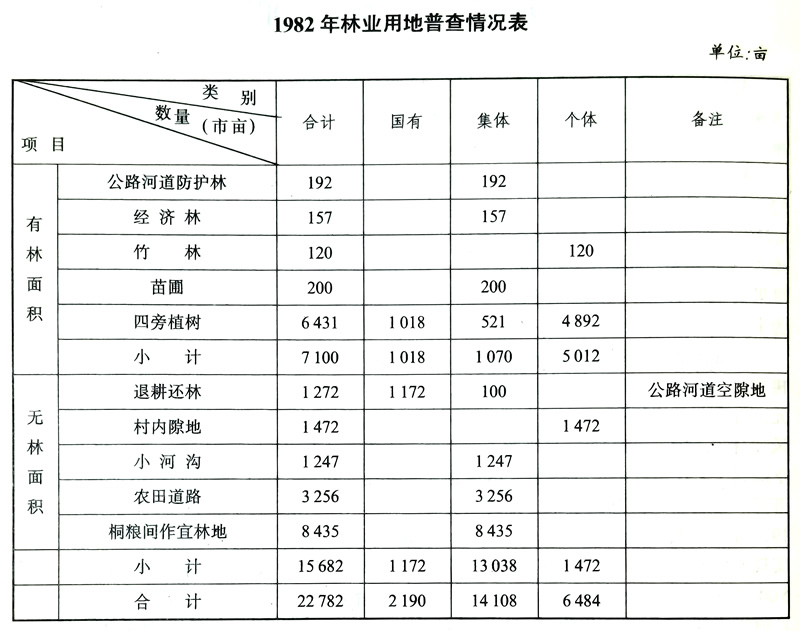

上蔡县林业用地分有林用地和易于植树的无林用地。有林用地包括公路、河道保护林带用地和“四旁”植树及农田林网用地,1982年林业资源普查时共有7100亩;易于植树的无林用地包括,退耕还林的公路河道空隙地、村镇空隙地、农田道路及排水沟旁的空隙地和桐粮间作宜林地,1982年林业资源普查时共有15682亩。

第二节 林木种类及分布

一、用材树

建国前,全县用材树有柏、桧、臭椿、梓、桑、橡、樟、荆、柘、楸、杨、柳、棠、梧桐、榆、皂荚、槐、楮、银杏、松、檀、泡桐、楝、香椿等。建国后,随着人工造林的发展,橡、樟、楸、柘等树种逐步被淘汰,新品种引进增多。50年代,全县以乡土树榆、桐、刺槐、椿、楝为主,60年代末到70年代,以加拿大杨、大官杨、白榆为主。70年代末,以沙兰杨、泡桐为主。80年代初,又引进意大利杨。1982年树种资源调查时,全县有用材树50多种,其中主要树种是白榆、泡桐、臭椿、苦楝、刺槐、国槐、桑柏、柳及各种杨树等。

由于全县除县城西侧系南北向的岗岭区外,余均为平原,土质、气候无明显差异,因此,原乡土树种和建国后引进树种,一般均适宜栽植。东部黑土区,零星栽植有榔榆、榉树、黄檀、樟树、榆、桑、椿、槐、杨、泡桐,主要分布在宅旁、村旁、路旁、沟旁。洪河、黑河、汝河、杨岗河岸以杨树为主,兼有白榆、紫穗槐。沟塘、堰旁多植柳树。1982年又更新为毛白杨、沙兰杨。农田林网1980年以前主要栽植大官杨,1980年后主要栽植沙兰杨和泡桐。县城和集镇街道绿化主要为毛白杨、泡桐、国槐,亦兼有法桐、椿、楝、榆等。

二、果树

民国30年(1941),全县果树保存株数为229600株,其中桃树92000株、杏树15000株、梨树15000株、枣树9000株、葡萄树8000株、石榴树10000株、樱桃树600株、核桃树1000株、李子树31000株、梅子树4600株、沙果树8000株、柿树17000株。其分布为:城郊、黄埠、邵店、大路李、百尺为集中产区,其余乡村也均有小面积果园和零星种植。

建国后,果树的种植发展很快。1982年,全县果树有苹果、梨、桃、杏、李、枣、柿、葡萄、核桃、樱桃、石榴、杏梅、柑桔、沙果、草莓、银杏、木瓜、无花果等11科28种。其中:苹果、桃、梨、葡萄、柿、枣为大宗产品。

(1)苹果树:苹果系40年代引进。1984年,全县面积为3620亩。大片果园分布在齐海、华陂、大路李、百尺4个乡,东洪、东岸、和店、西洪、城郊、五龙、塔桥等乡有小片果园。齐海乡的柴冀村,于1976年,新辟苹果园1500亩,是上蔡最大的苹果园,苹果幼树生长旺盛。1981年后,由于由集体变为个体承包,树下种粮,果树缺乏管理,病虫害严重发生,致使苹果的产量低、品质差,效益不佳。

(2)桃树:1984年全县种植桃树2500多亩,主要分布在百尺、华陂、西洪、城郊、韩寨、东岸等乡,尤以百尺乡为最多,面积1500亩。

(3)梨树:梨树集中产区为塔桥乡的洪河西岸和齐海乡的杨岗河东岸的几十个村庄。建国初期,年产梨数百万斤,并运销数省。

(4)葡萄:葡萄树多为庭院种植,是发展庭院经济的主要品种。

(5)柿、枣:建国前,县境中部和岗岭区东部少数村庄有成片柿园,西洪乡王庄村前,至今还存活一株古柿树。建国后,柿、枣无成片种植,大部在房前屋后零星栽植,年产量约在300吨左右。

三、其它树

桑杈树、湖桑、黄杨、冬青、紫穗槐等树木,在上蔡均有少量种植。

四、竹子

建国前,群众多在房前屋后种植竹子,主要分布在洪河两岸的黑土区,种类有青皮竹、淡竹、桂竹及少量斑竹。1941年和1942年,因天气干旱,竹子两次开花,造成80%的死亡。后由湖北省引种,重新发展。50年代初,竹子主要分布在石桥、齐海、五龙、党店、塔桥等公社及邵店东部,总面积200亩左右。1958年,全县发展到2200亩。1970至1973年,有66个大队发展集体竹园1000多亩。1974年,全县总面积4000亩,主要分布在五龙公社的孟楼、高白玉、老李庄、班闫、展庄、李宣、陈法、魏楼、张宇、张俭;塔桥公社的大李、申寨等大队。经1975年8月特大洪水和1981年毁林歪风两次袭击,1500亩集体竹林所剩无几,全县竹林总面积仅剩1800多亩。

五、花卉

建国前,花卉作为观赏植物,多在学校、机关和庭院种植。民国时期全县有牡丹、芍药、海棠、碧桃、夹竹桃、天竹、腊梅、月季、桂花、木槿等木本花卉30多种;风仙、迎春、玉簪、素馨、兰菊、一丈青、鸡冠、龙舌、茉莉、美人蕉等草本花卉40多种。

建国后,生产花卉作为家庭和集体副业得到了很快发展。1958年,和店公社六肖村林场种植的花卉,一年收入6000多元。1976年以后,全县各乡都种植花卉。和店公社六肖村610户,98%的农户种植花卉,1984年,一年收入数十万元,出现万元户7户,全村劳动力平均年收入达千元以上。

1975年以后,先后从广东、山东、四川、广西等省引进各种名花200多种,使全县花卉品种达到400多种,如凤仙、莺萝、一串红、半支莲、皱菊、唐菖蒲、仙客来、马蹄莲、大丽花、黄刺梅、君子兰、紫萝兰、虞美人、蟹爪莲、蜈蚣草、铁线草、风信子等名贵花种已在上蔡县广为种植。