第二章 中西医疗

第一节 中 医

中医在上蔡历史悠久。宋代宣和年间(1119-1125),本县医生杨大钧就以“治学严谨”、“用药精当”而闻名。明代的袁忱、程宗道,清代的刘荆璧、胡志行等都以独到的医术和高尚的医德被后人久为传颂。民国时期,民间治病全赖中医。民国37年(1948),全县除少数儒医只看病不售药外,有中医开业医生438人;城关及各乡镇有较大的药店(铺)270余家。较有名气的有擅长治疗伤寒、瘟病的樊希轲、精于妇科及幼儿病症的武铭阁、专治疗毒的李希贤,长于治疗小儿惊风的景新功、精于治疗哮喘的王殿玺、精于治疗妇科的韩登科、精于治疗外科的白文炳等。建国后,中医师受到重视。1954年,全县建中医联合诊所和中西医联合诊所120所。之后,县卫生科先后选派中医40人到信阳中医进修班学习。1956年、1957年,县举办两期中医进修班,培训中医125名。1962年,县人民医院设中医病房,有中医3人,病床6张。1964年,全县中医药人员发展到527人。1979年,县人民医院中医病床增至20张,中医增至16人。1980年,中医配制雄黄散治疗“中风”,有效率达到94.2%,当年,本县中医经技术职称评定,有4名定为中医师,1名定为中药师。1985年,全县医疗单位共设有中医病床86张。有中医师37人、中药师2人;全县2157名乡村医生中30%以上是中医。

附:民间医术和土单验方

一、民间医术

阎刘喉科-党店乡阎刘村中医刘玉坤擅长治疗梅核气和乳蛾等喉症,采用割、烙与内服、外敷药物相结合,疗效显著。

岳洼妇科-洙湖乡岳洼村岳氏中医妇科,从其宗师岳益元始,主治妇科杂症,擅长治疗妇女产前产后风。临床常以生血四物汤和凉血四物汤为主加减,疗效甚高,方圆百十里求医者络绎不绝。

崇礼外科-崇礼乡中医外科医生李希贤,对各种疔、毒、疮、疡善于辩证求因,尤精于疔毒的诊治。自配的推足散,用以治疗疮不敛口,效果显著。

二、土单验方

流行性腮腺炎-处方:仙人掌适量。用法:捣烂敷患处。

百日咳-处方:鸡苦胆1个,白糖适量。用法:取胆汁加白糖,温开水冲服。日服2至3次。用量:1岁以内3天服1个,1至2岁2天服1个,2岁以上1天服1个。

痈疽-处方:马齿苋90克,嫩柏枝60克,生石膏30克。用法:共捣如泥,敷患处。

黄水疮-处方:煅石膏90克、炒黄柏60克、枯白矾60克,炒枣炭60克。用法:上药共研为细末,流水者干上,不流水者用芝麻油调和敷患处。

妊娠呕吐-处方:砂仁9克、白术9克、川黄连9克、茯苓12克、半夏10克、菊花15克。用法:水煎服,一日一副。

肾炎-处方:熟地50克、山药15克、泽泻15克、丹皮15克、川牛夕15克、车前子15克、汉防已10克、山芋肉15克、茯苓30克。用法:水煎服,一日一副,分早晚两次服。禁忌:狗肉,饮食宜淡。

第二节 西 医

清光绪二十九年(1903),基督教复临安息日会牧师米勒尔(美国人)来蔡,传教兼行医,为县内西医传入之始。民国14年(1925),赵子斌(冯玉祥部的军医)回县,在县城北街开设永来西医院;民国15年(1926),王锡章、张勋臣分别在县城东、西街开设西医诊所;申子俊夫妇在城内西街开设济生诊所。民国23年(1934),成立县医院。之后,县内西医虽然陆续增多,但城乡仍以中医为主。建国后,西医逐步普及提高。1951年始,县人民医院(卫生院),公社(乡镇)卫生院实行分科治疗病人。

内科 建国初期,内科仅能治疗一般的头疼脑热、肠胃病及时令病。随着医疗技术力量的增强,新药品、药械不断购入,医疗水平的不断提高,疑难病症不断被攻克。1965年,首次使用氧气抢救病人。1967年,首次开展诊断性心包穿刺获得成功。1968年,心电图开始应用临床。1976年,采用“新三联”(肾上腺素、异丙肾上腺素、阿托品)成功地抢救了两例心脏骤停病人。1979年设心脏病监护室、胃窥镜检查室,应用心电示波器、同步呼吸机、心脏监护仪等,对休克、急性肾功能衰竭、心血管、脑血管疾病的治疗有了新突破;对呼吸、消化、泌尿、内分泌、神经等系统疾病和疑难病症,都能作出正确的诊断和有效的治疗。

外科 建国初期,医疗单位已开设外科专业,但技术水平落后,药品、器械缺乏,仅能包扎小伤口,切开一般脓包,可作阑尾切除等小手术。1953年夏,县医院首次作右下肢截肢术成功。50年代后期,各公社卫生院和县人民医院均开有外科门诊。到80年代,外科均配有主治医师、医师、麻醉师(士)和大型设备,如万能手术台、无影灯等。县医院还配有副主任医师。1983年和1984年,成功作了2例硬脑膜外血肿清除手术。外科病床达到65张。到1985年,县人民医院除能作普通外科手术外,还能作食道癌、乳腺癌、胃、脾、肾、肠、胸、脑等较大手术。

妇产科 1951年,县卫生院建妇产科。1952年前,仅有3名助产士,主要任务是接生,对很多妇科疾病和难产不能处理。1953年秋,作了第一例死胎钳出术。之后,逐步能进行阴道冲洗检查、刮宫、处理异常分娩等。1954年秋,在外科协助下,首次成功地为1名病妇作了卵巢囊肿摘除术,其肿瘤重量达14公斤。50年代中期,区乡卫生所配备了助产人员,装备了一般的产包,可作产科小手术和难产处理。

1970年后,蔡沟、塔桥、洙湖、朱里等4个中心(公社)卫生院先后建妇产科病房,能作4项节育手术和大月份引产、难产处理。到1985年,县乡28个医疗单位,均装备了自动式产床和较先进的手术器械,并能运用中西医结合治疗宫外孕、功能性子宫出血、妊娠中毒症等疾病,还能作尿漏修补、子宫切除等手术。

检验科 1951年,县卫生院建检验科。1952年,开展利什曼小体、淋病双球菌康氏反应及疟原虫的检查,为临床医生对黑热病、性病、钩端螺旋体病、疟疾作出正确的诊断提供了科学依据。1962年,开展肝功能、血型鉴定、交叉配血试验、青蛙试验等。1972年后,建生化室、细菌检验室,开展血脂、电解质测定、电脉冲细菌培养(包括细菌总数、大肠菌群、肠道致病菌及药敏试验等)、食品卫生理化检验(甲醇、杂醇、甲醛、铝、砷、氰化物)等项目。1982年,全县大部分公社卫生院都能作血、尿、粪三大常规检验。

五官科 1972年,县人民医院建五官科。1975年,首次开展上颌窦炎根治手术取得成功。1979年设病床10张。陆续开展扁桃体切除、鼻息肉摘除、乳突根治、针拨针吸白内障、泪囊摘除、青光眼灼烧、血膜嵌顿、何氏术、内翻倒睫等手术。

骨科 1964年7月,县人民医院建骨科。1985年设骨科病床40张。主要作骨折内固定、牵引术、关节手术、小夹板固定、石膏固定及股骨置换,腓骨再造等手术。

口腔科 1977年,县人民医院建口腔科。开展牙髓干尸术、龈下洁治术、牙龈切除术、前牙根管根除术、牙髓塑化治疗术、大面积牙体缺损修复术、唇裂修补术等医疗项目。同时,对原发性三叉神经痛、面神经麻痹、口腔粘膜病进行了治疗。口腔矫形开展以来,能作部分固定义齿、活动义齿、全口义齿和牙齿矫形等,还开展前牙切角内支架自凝塑胶修复、恢复前牙形态和功能等医疗项目。

小儿科 1980年1月,县人民医院建小儿科。设病床24张。开展骨髓、胸膜腔、心包腔、硬膜下和肝脏诊断性穿刺术等医疗项目。

第三节 中西医结合

建国前,县内中西医务人员各自行医,互不联系。建国后,国家重视中西医结合治疗疾病。1956年,县举办两期共125人中医人员学习班,学习西医基础理论。1970年,县人民医院选派1名西医师到河南中医学院学习。1980年,选派西医到驻马店地区举办的中医理论培训班学习。从1970年以后,内科应用中西医结合治疗脑血栓形成,传染科运用中药追风散配合西药治疗破伤风,小儿科运用中西医结合对幼儿再生障碍性贫血、病毒性脑炎、病毒性心肌炎、小儿风湿热、多发性神经根炎,骨科治疗开放性骨折,均取得明显效果。1985年,全县各级医疗卫生单位,有40%以上的中西医务人员采用中西医结合应用于临床。

附:死因调查

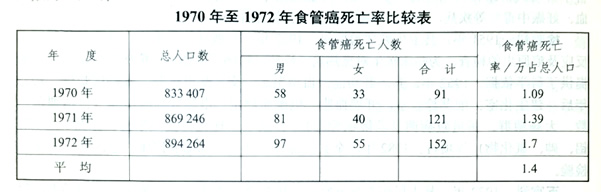

一、食管癌死亡回顾性调查

1970年至1972年3年内,上蔡县患食管癌(包括贲门癌)死亡者364人,是总死亡人数的2.87%。

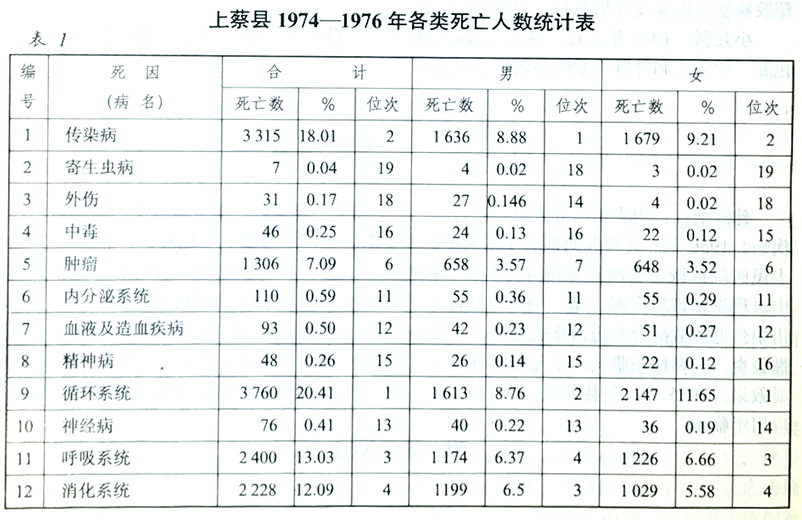

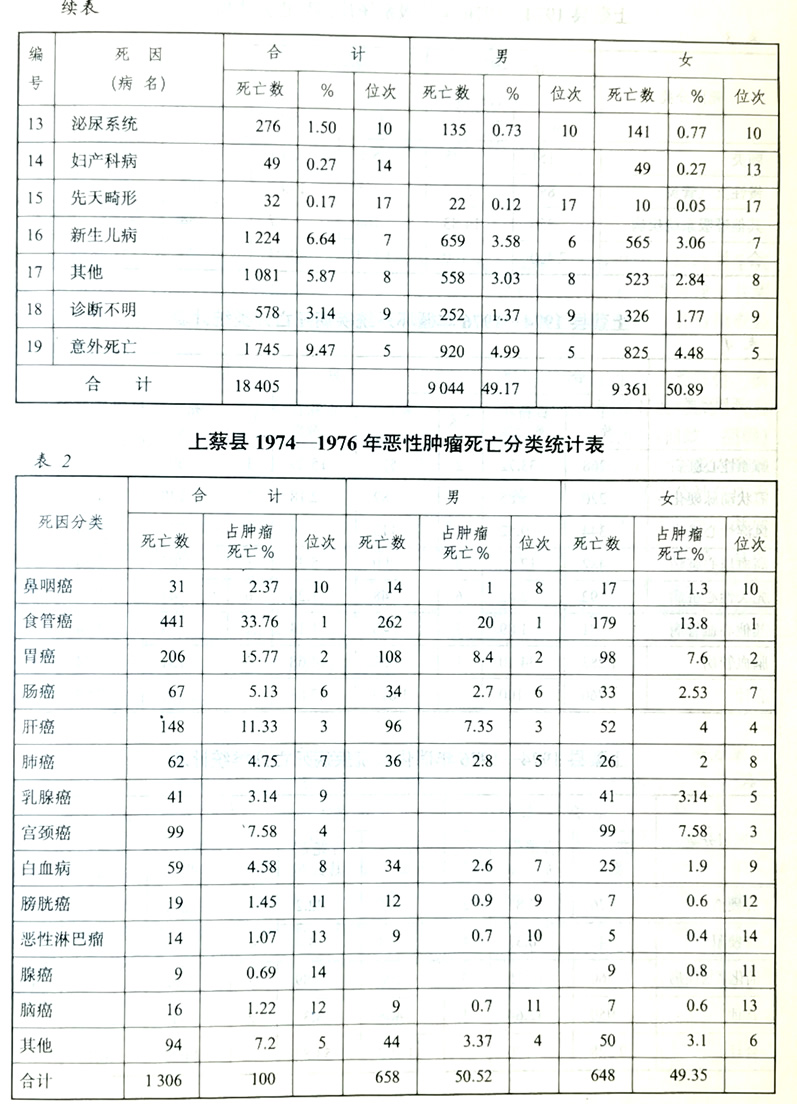

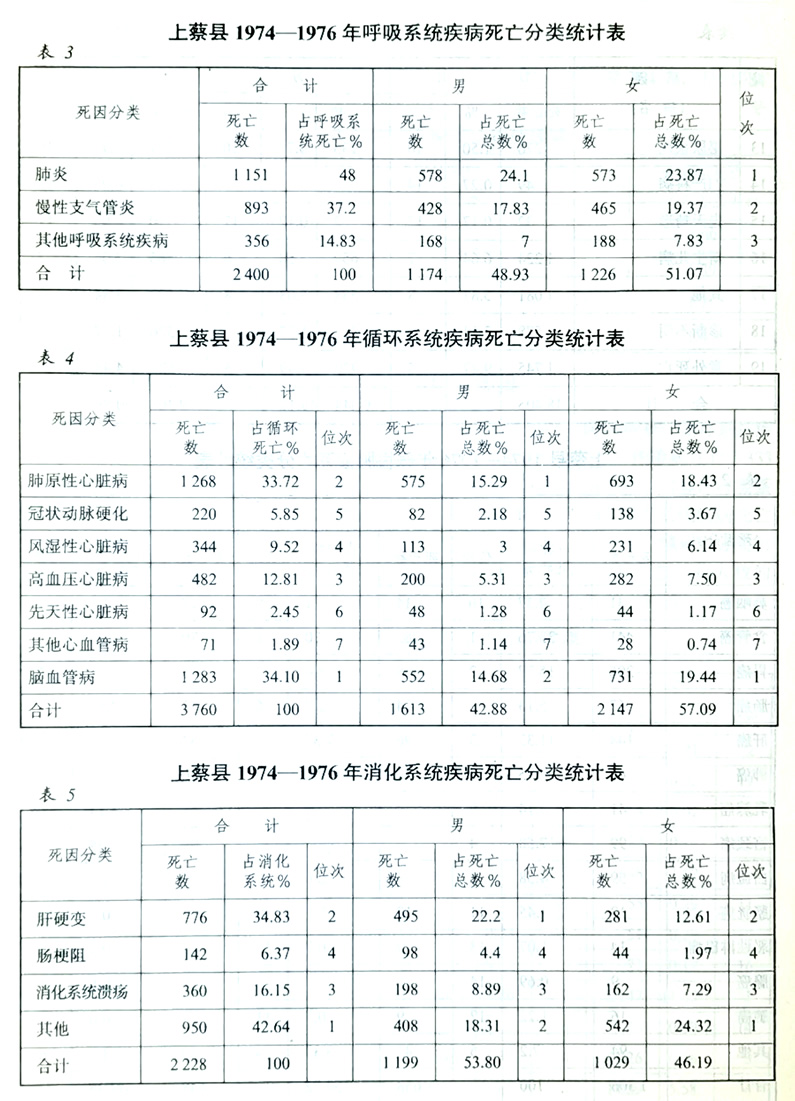

二、1974年至1976年人口死亡原因回顾性调查

1977年11月,对上蔡县1974年至1976年各种死亡原因做了回顾性调查:循环系统疾病占第一位,死亡3760人,占总死亡人数的20.4%,较全国高6.15%;传染病死亡3333人,占总死亡人数的18.09%,比全国死因分类第六位的传染病7.04%还高一倍多;呼吸系统疾病死亡2400人,占总死亡人数的13.03%,与全国死因分类第二位呼吸系统疾病死亡率13.02%相近;消化系统疾病死亡2228人,占总死亡人数的12.09%,比全国死亡分类第五位消化系统疾病死亡率7.33%还高4.76百分点;意外死亡1745人,占总死亡人数的9.47%。上述五种疾病死亡人数占总死亡人数的73.09%。附:表1、2、3、4、5。