第三章 粮油

第一节 粮油购销

一、粮食征购

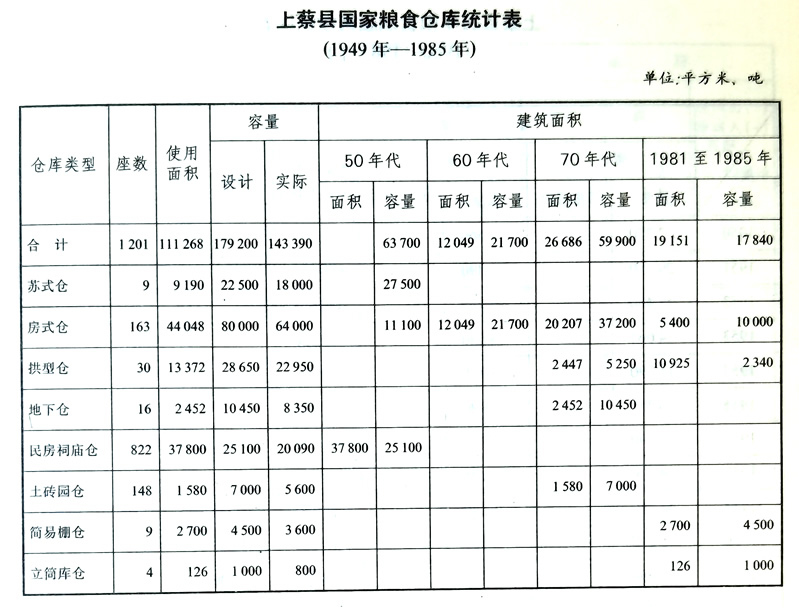

1950年,征购粮食14600吨,后因自然灾害返销8725吨。1951年至1952年,土地改革使农民得到了土地,生产积极性空前高涨,粮食产量剧增,农民踊跃交纳公粮,这一年全县共征购粮食48200吨,市场收购26665吨。1953年,国家开始实行统购统销。当年,征购34850吨,销售21625吨。1954年,征购34440吨,返销25060吨。之后,由于缺乏经验,对部分农民购了“过头粮”,继而出现超购超销现象。1955年,国家对农村实行粮食“三定”(定产、定购、定销)政策,当年,全县实产198025吨,占定产的97%,实际征购为45830吨,占定购任务的250%,农村实际统销为14190吨,占定销任务的239%,大幅度地出现超购、超销。1958年至1960年间,由于“浮夸风”的影响,偏面追求“高速度、高指标、高产量、高征购”,严重挫伤了农民的生产积极性,粮食产量急剧下降。1959年,全县粮食实际产119850吨,征购66205吨,占总产量的55.2%。购后,全县人均留量(包括口粮、种子、饲料)仅有79.65公斤,给全县人民生活造成严重困难。1960年至1961年,国家调整征购政策,实行“三兼顾”(兼顾国家、集体、个人),农民人均口粮不足180公斤者坚决不征购,合理地调整了农民负担,粮食产量又逐年上升。1964年,全年粮食总产135330吨,当年征购13265吨,占总产的9.8%。1965年至1970年实行粮食征购一定三年不变的政策,又实行了超产、超购、超奖的办法。从1972年起,征购基数一直稳定在33925吨左右。1972年至1974年,全县粮食总产由150000吨左右上升到250000吨左右,因此,国家收购的粮食逐年增多。1976年,全县粮食总产达366855吨,征购54185吨,其中超购加价粮10775吨。

1981年,全县实行家庭联产承包责任制,粮食产量骤增,当年粮食总产330 035吨,1983年,达381395吨,1984年,国家敞开收购(包括议价收购),全年征购92015吨,创历史最高纪录。1985年,统购改为合同定购,收购价格由原来的超购加价50%改为“倒三七”比例计价(30%按统购价,70%按超购价),一季完成62235吨,超额完成全年征购任务。

二、粮食销售

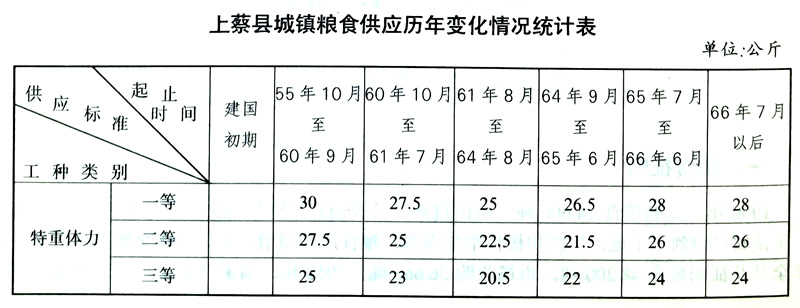

建国前,城乡粮食交易均为自由买卖。1949年共有粮行180多家,其中城关镇有75家。建国后,于1951年成立上蔡县粮食局,开始有计划供应粮食。1953年11月,粮食实行统购统销,严禁私人贩卖粮食,只保留规模很小的定期的国家粮食市场,允许农民在小范围内进行少量的粮食交易。对工商业、饮食业用粮实行按计划供应;对城镇居民和菜农实行分月按标准供应;对农村缺粮户由粮食部门返销。从1954年起,每年都有数量不等的统销粮供应农村。1954年粮食年度返销2198万公斤,1975年返销14745万公斤。1979年后,粮食市场逐步放开,经营粮食的集体和个人逐年增多。

三、油脂收购

建国初期,因国家未设油脂管理机构,农村生产的油料、油品全在自由市场交易。1954年9月,成立中国油脂公司上蔡油脂组,1955年5月改为中国油脂公司上蔡支公司,并在11个区设立油脂经销处。本年全县实行油料、油脂的统购统销,当年收购油脂825吨。1958年至1960年,由于“五风”影响,挫伤了农民种植油料的积极性,播种面积大幅度减少,1961年,仅征购油料425吨,1962年又下降到340吨。1970年至1977年,虽一再鼓励农民发展油料生产,但因温饱问题未解决,农民重粮轻油,所以,每年收购油料徘徊在500吨左右。1974年,仅收购油料160吨。1978年后,农民商品生产意识增强,油料生产面积迅速扩大,1983年收购油料2455吨,创历史最高纪录。

四、油脂销售

上蔡食用油供应,对非农业人口采取计划供应,对农村人口采取“只购不销”政策。从1949年至1984年,油脂供应分为五个阶段。

1949年至1954年,在油脂公司未成立前,各机关、团体吃油在自由市场购买;油脂公司成立后,采取定量供应:机关、团体每人每月标准500克,城镇居民每月标准250克。

1955至1958年,对机关、团体每人每月供应口油250克,市民200克。

1959年至1961年(三年困难时期),对口油压缩供应。机关、团体每人每月由250克降至100克,市民由200克降到50克。

1962年至1964年,对机关干部、职工每人每月供应口油125克,市民每月50克。

1964年11月至1981年12月底,对国家干部、职工供应口油250克。1982年1月1日以后,对所有非农业人口每人按每月口油250克供应。

第二节 粮油储运

一、粮油储存

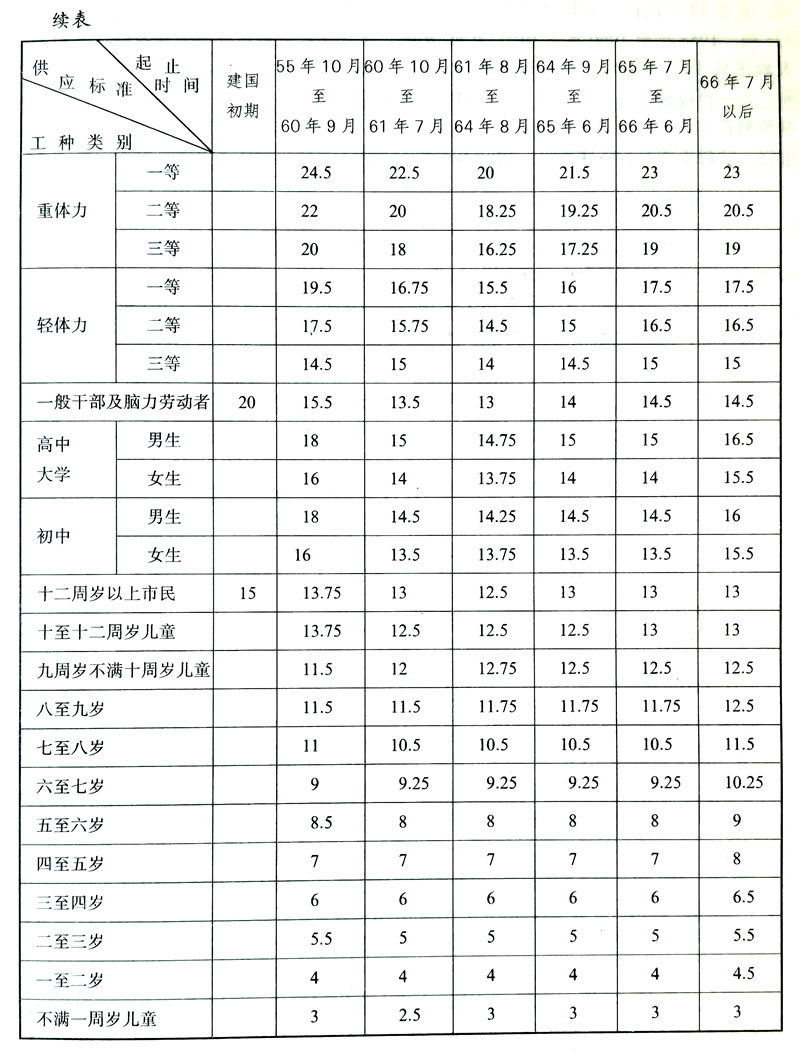

粮食 清康熙三十一年(1612),县在仓巷修有“常平仓”,在城关镇面鱼巷设有“义仓”,在广大乡村设有“社仓”。民国时期,县设田赋管理处,分别在和平镇、邵店乡、蔡沟乡、东岸乡、东洪乡设立5个粮食稽征处,大都是借用祠堂庙宇或租赁民房作为粮库,仓储量在8000石左右。建国初期,由于国家建仓条件有限,征收的粮食大部分在收购点租赁民房和庙宇暂时存放。1952年,全县共有仓房总容量34790吨,其中国家正式仓库3座,容量7500吨,简易包装仓2座,容量2000吨,借用庙宇容量4250吨,租赁民房容量6700吨,借用公房容量1790吨,自建草棚仓容量7410吨。

1953年,国家对粮食实行统购统销,储粮量猛增。为解决储粮问题,1953年4月在塔桥、蔡沟、城关开始兴建砖木结构粮仓。1958年,又在上述三处建成8座苏式仓。此外,分别在无量寺、黄埠、洙湖、和店、朱里、东洪等地建一批房式仓。70年代初,在毛泽东主席“深挖洞,广积粮”的号召下,先后在无量寺等18个粮所建成土砖圆仓148座。70年代中后期,在城西岗岭地带建成了第二粮库,有仓库16座,全部是地下仓。1970年-1985年,先后在24个乡镇粮所兴建一批拱型仓。

油脂 1952年,在城关镇创建县榨油厂,建油池一座,容量50吨。1956年,建造容量60吨的钢板油罐。1972年,粮油加工厂建成4个30吨、3个50吨的钢板油罐。1975年,全县粮所均建有小油罐。1985年,全县共有油罐54个,总容量488.5吨。

二、调拨运输

建国前,上蔡最早的粮食运输有漕运和陆运两种。1941年至1947年,上蔡粮食外运,纯为陆运。特别是1944年后,上蔡的军粮集运点在鲁山、叶县、洛阳等地,运粮纯为人推、畜拉。

建国前夕的1948、1949年,人民解放军的军粮靠接力转运办法,支援大军南下。50年代,公粮运输采取动员群众义运办法。义运路程15公里内,每人不超过30公斤,生活费用由国家发给。1960年后,粮食运输靠汽车和拖拉机运输。1982年,粮食局成立运粮车队,7部运输车辆,共24个吨位。